农地边际化的后拉因素分析

闵弟杉 (贵州地矿测绘院,贵州 贵阳 550000)

农地边际化的后拉因素分析

闵弟杉 (贵州地矿测绘院,贵州 贵阳 550000)

借鉴已有的农地边际化和森林转型的研究成果,分析了在“林进粮退”的发展趋势下阻碍农地边际化发展的影响因素,以加深对农地边际化和森林转型的认识。结果表明,市场机制的有效性是农地边际化的后拉因素之一,主要包括粮食交易的贸易壁垒、能源替代、省工性劳动替代、农产品价格升高等,除此之外,还有国家政策性因素、农户的社会心理行为选择也是制约农地边际化的主要后拉因素。

农地边际化;后拉因素;经济趋利;社会认同感

20世纪80年代中期以来,随着我国经济的持续、快速发展,我国在农地利用方式和利用程度上均发生了很大变化。农地利用作为土地利用/土地覆盖变化(LUCC)研究的一个重要内容,其变化驱动机制也就成为LUCC研究的焦点,对农地利用变化的分析将有助于加深对土地利用机理的认识[1]。许多发达国家的土地利用历史表明,在工业化与城市化进程中往往伴随着农地利用的边际化。我国正处在快速工业化和城市化时期,在农地利用过程中也出现了边际化现象,对农地利用进行边际化分析可能会成为解释我国现阶段土地利用变化的一条重要线索[2]。

地租理论认为,在社会需求下降的情况下,土地利用会出现2种响应:一是地租产出能力低的部分,土地将退出生产过程;二是土地的劳动或资本集约度将会下降,前者即所谓的土地边际化。农地边际化是一种受社会、经济、政策和自然环境等因素综合驱动作用的过程,一种在现有的土地利用和社会经济结构条件下,农地变得不再具有经济生产能力的过程[3]。农地边际化和森林转型的驱动因素较多,包括人均GDP、农地收益、劳动力迁移数、农民工工资等。正确认识和理解这种土地利用形态的转型,有助于挖掘在城市化背景下,人口膨胀、粮食安全、生态失衡及能源短缺等问题之间的内在联系。本研究尝试分析影响农地边际化的后拉因素。

1 市场机制的有效性

由于垄断、外部性、公共物品和信息不对称等因素的影响,市场的理想化运行就会出现失灵[4]。建立一个行之有效的市场机制,对于农产品生产、交换和分配的过程具有重大意义。市场机制包括价格机制、供求机制和竞争机制。首先,价格机制是市场机制中最敏感、最有效的调节机制。价格的变动对整个社会经济活动有着十分重要的影响。农户作为农村土地的直接使用者,其“理性经济人”的角色决定了其在经济活动中根据市场价格信号做出不同的经济趋利决策。其次,供求机制是市场机制的主体。供求连结着生产、交换、分配、消费等环节,是生产者与消费者关系的反映与表现。在土地利用转型过程中,供求机制主要表现为资源和要素的替代过程。如能源替代和劳动力省工性替代等。第三,竞争机制是商品经济活动中优胜劣汰的手段和方法。在部门之间,主要是资金的流入或流出,资金由利润率低的部门流向利润率高的部门。我国市场经济发展较快,但毕竟起步较晚,一些部门和行业尚留存计划经济时代的烙印,而地方贸易保护等种种原因也阻碍着经济全球化的发展,难以形成国际性的统一市场,导致市场的竞争机制也难以完全体现。在这种形势下,为了解决人口膨胀带来的粮食压力,必须留有一定的农耕地用于农业生产。

1.1 贸易壁垒

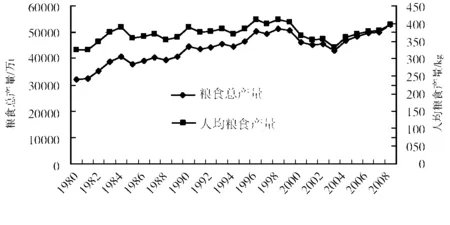

图1 中国历年粮食总产量和人均粮食产量

图2 中国历年粮食净进口量

市场中资本流动的有效性或通达性是农地边际化的影响因素之一。在市场经济飞速发达的今天,也许很多人会忽视市场交易中商品流通的有效性。然而,事实并非如此。以粮食生产和人口承载力计算为例,在人口承载力的计算中,都会考虑粮食自给率,且自给率一般保持在90%的水平,这10%就是粮食的市场流通份额[5-6]。在粮食生产和交易稳定的年代,贸易壁垒一般不会产生,一旦出现由于粮食安全和气候灾害等引起的粮食短缺,或经济摩擦冲突发生,一些粮食出国口可能会限制粮食出口量,阻隔国家之间正常的粮食贸易。为了应对这种突发事件,粮食进口国在积极寻找和拓宽海外粮食购买渠道的同时,会开发国内的一些边际农地,以保证域内粮食需求。借助1980年以来我国历年粮食总产量和人均粮食产量数据(图1),不难发现我国的粮食总产量在波动中不断上升,在1998年和2008年2次到达粮食生产的峰值,而人均粮食产量在1996年达到最大值后略有下降,粮食生产总量、特别是人均粮食产量并不稳定。

根据马博虎等[7]的研究结果,查阅中国农村统计年鉴,1980年到2008年期间,中国主要为粮食净进口国家,累计净进口量达到23295万t,其中有20年为粮食净进口年,仅9年为净出口年,2008年的净进口量最高,为3752万t(图2)。一旦出现意外事件,如粮价上升,粮食减产,而由于贸易壁垒,国际粮食市场难以解决国内粮食需求,一些较易恢复的农田就可能投入生产,农地边际化的趋势得到缓解,甚至向相反的方向发展。

1.2 能源替代

许多学者认为能源替代是推动森林转型的主要因素之一。众所周知,国际石油价格极不稳定,在2002年以后一路走高,局部地区的化石能源一度出现结构性短缺局面,这时木材作为化石能源的替代产品,将在后续几年加速用林产业发展,加速森林转型或者农地边际化的发展趋势。但同时能源替代也可成为农地边际化的后拉因素之一。几年前,一些国家或地区为减轻环境、能源压力,研制以玉米、小麦等为原料的生物能源代替汽油,给汽车提供动力,如我国的东北地区用玉米来代替汽车燃料,这种新型的清洁能源将会在现有的能源供需形势下占有少量的市场份额,而一些边际土地也可能复垦或开发成农耕地,而这种替代形式会在一定程度上延缓农地边际化趋势或成为农地边际化的后拉因素。

1.3 省工性技术创新和劳动力替代

对于城镇化快速发展的经济体,城市提供了比农业高得多的就业机会,造成农村劳动力的持续外迁,农村地区出现人口衰退现象(de-population)。农村劳动力、资本和土地作为农业生产的主要要素,劳动力价格是衡量农业生产成本高低的一项重要指标。劳动力的相对短缺,将会导致农业生产的劳动力成本上升较快,这将可能导致一部分收益较差的农地退出生产,特别是自然条件较差的农地首先退出农业生产,即发生农地边际化。而如果增加其他要素的投入,或者出现新技术可以减少省工性投入,可以有效替代这种劳动力成本过高带来的负面效果,一些退出农业生产或者原有的弃耕地就会重新投入农业生产,而这种劳动力要素的替代或者技术创新就成为农地边际化的后拉因素。

1.4 农产品价格升高或生产成本降低

农地边际化的一个根本原因是农业经营成本的趋势性上升。导致耕地资源流失与土地利用方式发生变化的最本质的深层次原因同农地利用纯收益的变化密切相关。刘成武等[8-9]对1980~2002年中国3种粮食作物的平均农地利用纯收益(P)与集约度(I)和播种面积(S)的相关系数进行了模拟(其中集约度为单位面积土地在经营期间所消费的资本、工资与资本利息的货币额,可简单理解为生产成本)。从单位土地面积纯收益(P)与滞后不同时期的播种面积(S)相关系数来看(表1),滞后1~3a的播种面积变化同单位土地面积上的纯收益变化高度相关,这种相关性在20世纪90年代以来更加显著。

表1 3种粮食平均农地利用纯收益(I)与集约度(S)和播种面积(P)的相关系数(R)

1.5 城乡收入差距减小

改革开放以来,我国的经济增长速度很快,但城乡发展不平衡所导致的城乡收入差距不断拉大。在经济改革的初期,尤其是20世纪80年代后期,城乡收入差距的扩大有助于劳动力资源的转移,在一定程度上改善了资源配置,提高了经济效率。城乡收入差距是是衡量城市和农村劳动者收入水平的一项指标,也可以近似作为非农劳动者和农业劳动者的收入差距。当城乡收入差距拉大时,农户作为理性经济人,倾向于选择劳动生产率高的土地利用类型,同时促使部分劣质土地退出农业生产[10-11]。这种农村劳动力析出的现象会造成农业劳动力成本上升,加速农地边际化。我国城乡居民收入在2007年和2009年达到最高值3.33后,略有调整,到2010年为3.23,2011年前3个季度跌破更是跌破3,分别为2.73、2.99和2.77。城乡收入差距减少,可能使有外出务工意愿的农户采用不同的应对策略,有助于缓解农地边际化的趋势。

2 国家政策影响

国家政策影响包括户籍制度、土地流转制度等,这些政策性因素可以通过影响劳动力和土地等资本要素的流动[12],间接影响农地边际化和森林转型。

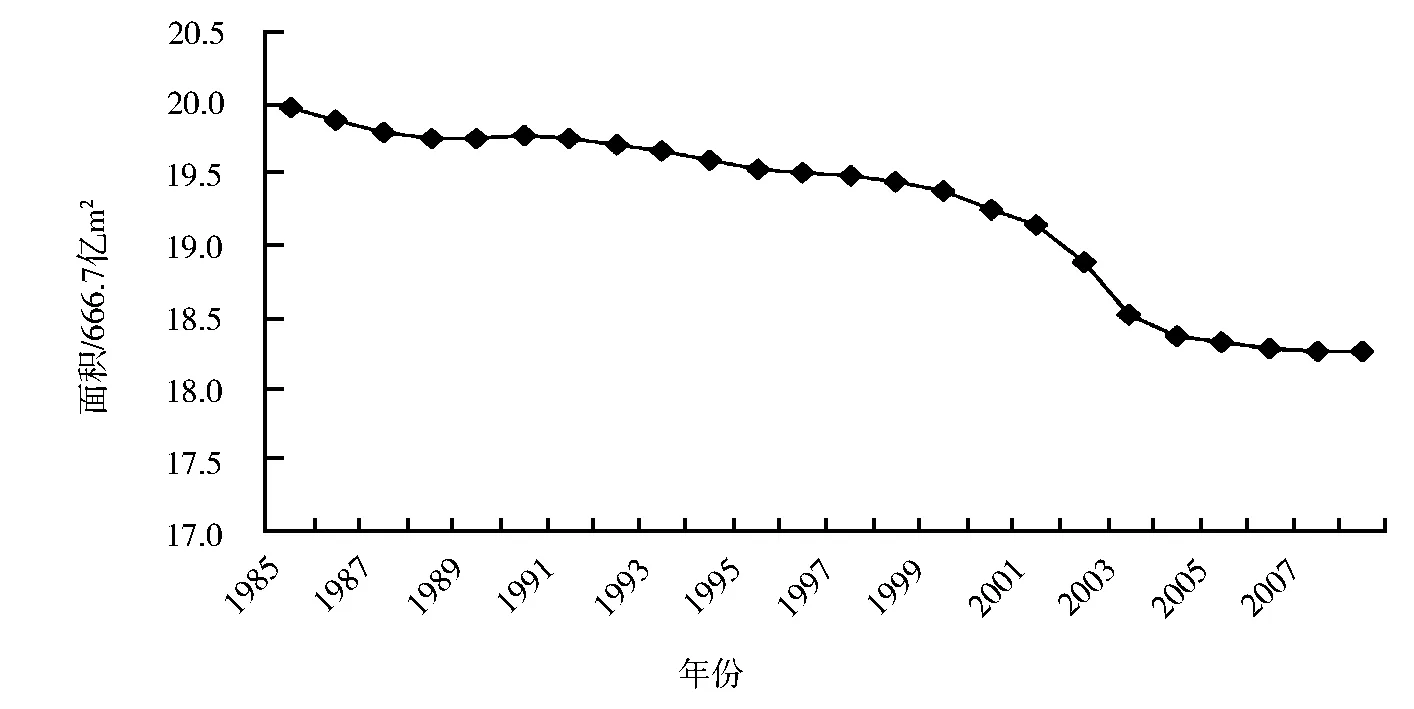

图3 1985~2007耕地面积变化

2.1 户籍制度

户籍制度是随着国家的产生而形成的一种社会制度,通过各级权力机构对其所辖范围内的户口进行调查、登记、申报,并按一定的原则进行立户、分类、划等和编制而成。其最大的负面影响是削弱了经济要素的自由流动,阻碍了经济的可持续发展,不利于形成全国统一的劳动力及人才市场。因此,户籍制度会在一定程度上减少进城务工的农户数量,成为农地边际化的后拉因素之一。从图3可以看到,1985~1990年耕地面积出现了第一个趋势性下降,伴随着耕地面积减少的是国家在改革开放后首次颁布有关集镇落户和小城镇管理的规定,1999年以后,耕地面积迅速降低,这正是国家连续出台相关户籍制度管理法律法规,降低准入门槛后的1~3a。

但目前一些大城市,如北京、上海等,每年新增户口指标较少,外出务工人员较难获得与城市居民同等的待遇和身份,而户籍制度也成为限制城乡统一的劳动力市场的一个主要因素,因此也可认为户籍制度是农地边际化的后拉因素之一。

2.2 现有的土地流转制度

影响农村富余劳动力转移的因素是多方面的,从劳动力转移与农地流转的角度分析,农地流转的顺利实施是农村劳动力转移的强大推力,然而我国农地流转的现状阻碍了农村劳动力的转移。虽然《农村土地承包法》以法律形式规定土地承包经营权人有权将土地承包经营权采取转包、互换和转让等方式流转,但大部分地区特别是中西部欠发达地区缺乏完善的土地流转制度和统一的土地流转市场,农地流转多限于村、乡等小区域范围内,难以大范围流转。尤其是资本在农村较为稀缺,若非外部资本的介入,农民土地承包权的资本化收益不能通过土地流转完全体现出来,这使已经转移和打算转移出去的剩余劳动力无法彻底放弃土地使用权。在于劳动力转移过程中存在较大比例的兼业经营,即劳动力的转移不彻底,如典型的“钟摆式移民”[13]。因此,可以认为现有的土地流转制度是农地边际化的后拉因素之一。

3 农户的社会心理行为选择

成为农地边际化后拉因素的不只是显性的经济驱动和国家政策法规,作为土地经营的基本单位,农户的心理认知和城市生活中的归属感和认同感等隐性因素也同样影响农户行为决策,间接影响农地经营。

社会学家经常提到2种类型的认同:自我认同和社会认同。“社会认同”是某个集体的共同认同,它强调集体成员间的相似性以及集体成员相信他们之间所具有的某些共同性[14]。随着城市化进程的加速,外来务工人员已经成为城市中一个具有相当规模的社会群体,然而其边缘性地位使他们在生活的城市找不到归属感和认同感,无法通过社会正规组织表达其利益诉求,来获得正常的社会经济、政治、文化地位和环境。选择外出务工的农户正是这一边缘性群体的典型代表,在生产和生活中,难以实现身份认同的转换,降低了他们的城市认同感;同时农民工在城市中遇到的不公平待遇,也大大降低了农民工对城市的认同感[15-16]。这其中有制度性的原因,也有观念认知的延续,当然也有自身的问题。在经济和社会二元结构的现实下,农民工由于离开原住社区,从事职业社会回报较低,导致其个人社会资本投资下降,社会归属感和认同感缺失,一部分农民工将返乡,继续从事农业劳动,从而延缓农地边际化趋势。

4 结论

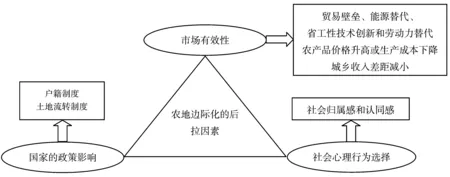

图4 农地边际化后拉因素模型

综上所述,若将农地边际化的后拉因素近似看成一个三角形(图4),则市场机制的有效性、国家政策影响和农户的社会心理行为选择分别是其3个顶点。而这3个大的层面又可以进行细分,其中市场机制的有效性主要包括:贸易壁垒、能源替代、劳动力替代产品的出现、农产品价格升高或农业生产成本下降、城乡收入差距减小等;国家政策层面包括户籍制度、土地流转制度等,这些政策性因素可以通过影响劳动力和土地等资本要素的流动,间接影响农地边际化和森林转型;同时,农户不仅作为一个经济趋利的生产者,同时也是一个社会人。农户的社会心理行为选择也影响其农地行为决策,主要包括城市生活中的归属感、认同感等心理因素。

[1]李秀彬.农地利用变化假说与相关的环境效应命题[J].地球科学进展,2008,(11):1124-1129.

[2]刘成武,李秀彬.农地边际化的表现特征及其诊断标准[J].地理科学进展,2005,(2):106-113.

[3]黄利民.农地边际化及其效应研究[D].武汉:华中农业大学,2009.

[4]吴开超,白 莹.市场失灵与市场自矫正机制[J].财经科学,2004,(5):57-61.

[5]封志明,杨艳昭,张 晶.中国基于人粮关系的土地资源承载力研究:从分县到全国[J].自然资源学报,2008,(5):865-875.

[6]刘 东,封志明,杨艳昭,等.中国粮食生产发展特征及土地资源承载力空间格局现状[J].农业工程学报,2011,(7):1-6.

[7]马博虎,张宝文.中国粮食对外贸易中虚拟耕地贸易量的估算与贡献分析——基于1978~2008年中国粮食对外贸易数据的实证分析[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2010,(6):115-119.

[8]刘成武,李秀彬.对中国农地边际化现象的诊断——以三大粮食作物生产的平均状况为例[J].地理研究,2006,(5):895-904.

[9]刘成武,李秀彬.1980~2002年中国农地利用变化的时序特征[J].农业工程学报,2006,(4):194-198.

[10]田玉军,李秀彬,辛良杰,等.农业劳动力机会成本上升对农地利用的影响——以宁夏回族自治区为例[J].自然资源学报,2009,(3):369-377.

[11]郝海广,李秀彬,谈明洪,等.农牧交错区农户作物选择机制研究——以内蒙古太仆寺旗为例[J].自然资源学报,2011,(7):1107-1118.

[12]刘成武,李秀彬.1980年以来中国农地利用变化的区域差异[J].地理学报,2006,(2):139-145.

[13]李娟娟.中国农村土地流转与劳动力转移的关联分析[J].改革与战略,2011,(7):108-110.

[14]李 艳,孔德永.农民工对城市认同感缺失的现状、原因与对策分析[J].山东省农业管理干部学院学报,2008,(5):16-18.

[15]温淑春.农民工城市认同感缺失的成因及对策探析[J].前沿,2008,(5):82-85.

[16]刘传江,周 玲.社会资本与农民工的城市融合[J].人口研究,2004,(5):12-18.

2013-01-20

闵弟杉(1981-),男,工程师,主要从事农村土地资源管理及区域经济问题研究。

F301.24

A

1673-1409(2013)05-0083-05