体育专业大学生就业竞争力构成及影响因素——以河南省为例

丹 娟,杨 军

(河南大学 体育学院,河南 开封 475001)

0 引言

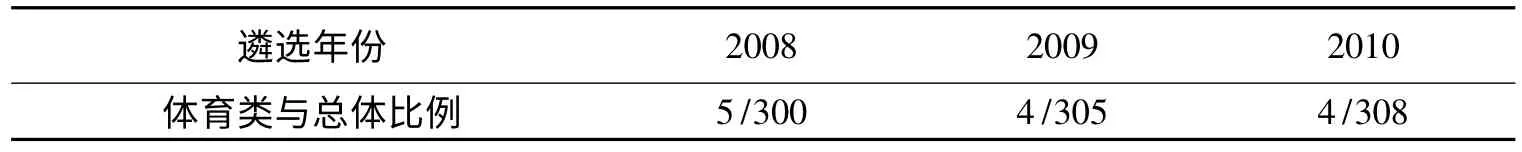

对相关文献检索、阅读、整理的结果显示,体育专业大学生的就业问题同样是社会关注的热点[1-8].据教育部体卫艺司2008年统计数据,我国现有300余所高等院校开设体育本科专业,其中,体育教育专业282个,社会体育专业205个,运动训练专业75个,民族传统体育专业41个,运动人体科学专业28个,在校学生50 000余人,每年毕业学生近13 000人.与1999年扩招之前相比,人数规模增加了3到4倍,而相对稳定的就业出口压力持续上涨.不同学者从体育本科专业大学生的毕业意向与流向、就业现状与可能、市场需求与拓展、培养单位的课程体系、就业指导等方面进行了探索,为深刻认识和解决就业问题提供了思路[9-15].

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本课题以河南省普通高等本科体育专业2006级学生为对象进行调查和研究.

1.2 研究方法

1.2.1 文献法

通过中国知网、河南大学图书馆、院资料室对大学生就业相关研究、国家相关政策法规以及方法学进行搜集、整理,形成较为成熟的研究思路,并提供相关的论证依据.

1.2.2 访谈法

1.2.2.1 专家访谈法

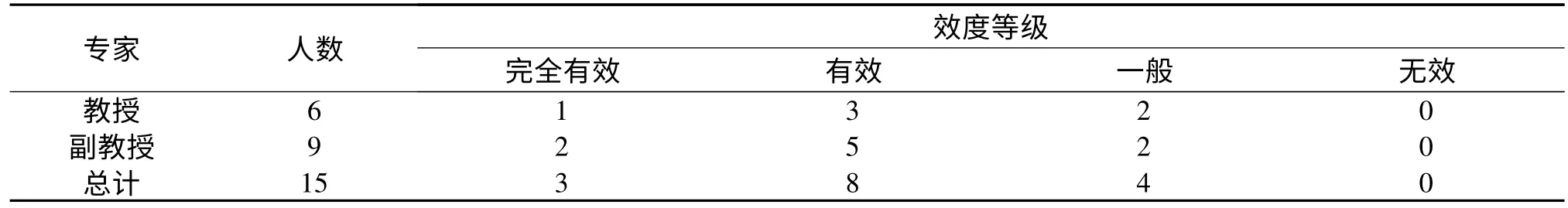

在分析就业竞争力概念基础上,结合专家的经验和学识,筛选影响高等本科体育专业大学生就业竞争力的各项因素,最终选定包括家庭、社会和培养院系三个层次的28项影响因素为调查内容(表1).

表1 专家效度表Tab.1 Expert validity

1.2.2.2 问卷调查法

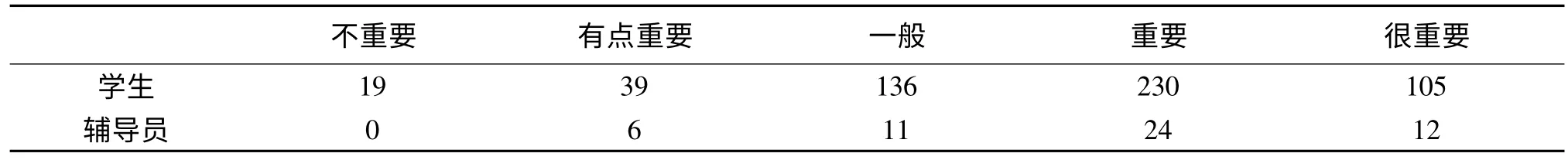

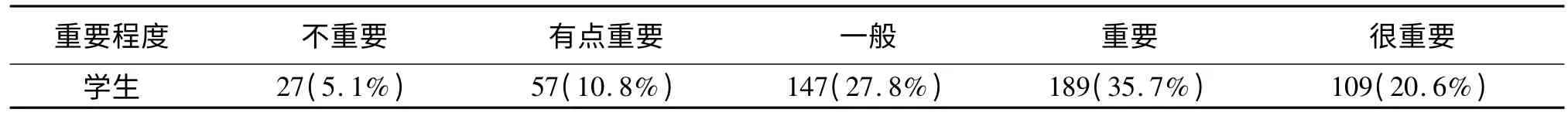

以河南省普通高等本科体育专业2006级大学生及各年级辅导员为对象,共发放学生问卷590份,辅导员问卷55份,回收问卷534份和53份,有效问卷529份和53份,回收率分别是89.7%和96.31%(表2).

1.2.3 数理统计法

借助SPSS 11.0,对学生和辅导员问卷进行数据统计、整理与分析.

表2 问卷发放对象一览表Tab.2 The list of the questionnaire object

1.2.4 逻辑法

运用统计分析结果及相关理论,对影响普通高等本科体育专业大学生的就业竞争力因素进行分析,进而归纳影响其发展的主要因素.

2 研究结果和分析

2.1 大学生就业竞争力基础理论

2.1.1 大学生就业竞争力概念

竞争力是一相对指标,即对同质间或异质间某个或某些能力的宏观比较.而比较只是引发竞争的必要条件,遴选是充分条件.在计划经济时代,当分配取代遴选,竞争无从谈及,能力差异化发展就缺少动力.

大学生就业竞争力的概念界定目前尚未统一.最具代表性的有:①就业竞争力是指大学毕业生在就业市场上获得和保持工作的能力;②就业竞争力是指毕业生在就业市场上,具有战胜竞争对手,找到适合才能发挥和实现自我价值的适当工作岗位的能力,即满足社会和用人单位对人才需求的能力;③大学生就业竞争力是指大学毕业生在校期间通过知识结构的优化和综合素质的培养而获得的能够实现就业理想、满足社会需求、在社会生活中通过竞争实现自身价值的本领.

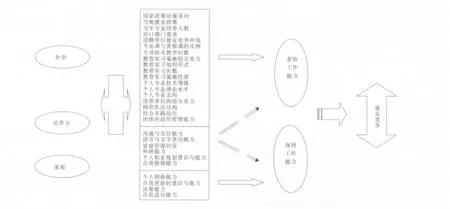

笔者认同观点①,原因如下:①概括性强,即普适性强;②现实性强,目前的就业环境不可能满足就业者多方面的需求,很多或者绝大多数就业者将走向非专业岗位,甚至临时岗位,所以就业在前,择业在后;③就业不是状态,具有过程性,所以保持工作的能力必不可少;④就业的过程性决定了比较范围和内容的情境性(图1).

图1 体育专业大学生就业竞争力的结构构成图Fig.1 The structure diagram for the em ployment competitive power of physical education undergraduates

2.1.2 高等本科体育专业大学生就业竞争力结构及要素

从就业的过程性特征出发,就业竞争力分为获得和保持工作的能力,是高校教育职能显性和隐性作用的交互体现.通过对普通高校本科体育专业毕业生在社会、培养院系和家庭等28个影响因素的调查,依据选中率,进一步明确各因子在就业竞争力结构中的贡献指向及价值.

2.2 家庭和社会因素分析

2.2.1 指向获取工作能力的影响因素

家庭和社会对高等本科体育专业大学生的就业竞争力的作用主要体现在其获取工作的这一环节.下面分别就各个因素及其与其他因素的相互作用进行探讨.

2.2.1.1 社会因素

社会需求以及国家、地方政策法规将决定大学生就业环境并引导就业方向.对国家政策法规与就业关系紧密程度的频度表明:体育专业大学生的规则意识较强.与辅导员对之的认识进行累计频度检验,结果显示,体育专业大学生与辅导员之间对该问题的认识都倾向于重要(p>0.05).

对就业形势总体信息的把握有助于学生形成积极应对就业、择业、创业甚至待业的心理预期.同时,“毕业即失业”的态势也促使大学生意识到职业规划的紧迫,认清职业发展与大学积累的密切关系,激发向既定职业素养努力的动机(图2).

图2 河南省普通高校本科体育专业大学生对就业形势总体信息的认识Fig.2 Physical education undergraduates’understanding for emp loyment information in universities of Henan Province

而另一调查结果则显示:大学生对与自身就业直接相关信息的认识不够深刻.如对当年培养的专业人数、对口部门的需求情况、当地的就业政策等问题的认识是模糊的.加之严峻的整体就业形势,体育专业大学生结合自身来研究就业可能的积极性受到抑制.

这一现象同时引出“有人没活干”和“有活没人干”的对立现象.

市场化引发竞争,竞争要求市场公平化,这是必然.在对招聘单位就业竞争环境与获取工作能力的关系上,调查结果显示出学生普遍认为公平、公正的就业环境很重要.而调查的结果同时显示,就业市场仍存在不公平、不透明的暗箱操作行为.同时,在对家庭资源与就业竞争力关系的问题上,表明在就业过程中体育专业大学生高度依赖社会关系.

2.2.1.2 家庭因素

学生自我推销和家庭资源依赖之间存在高度正相关(r=0.95),即学生在就业过程中既重视自我能力的展示,又寄托家庭资源对就业机会的加固.这是激烈竞争与人才过剩造成的畸形.一旦潜规则形成,比较的标准因人而异,公平、透明的就业环境将遭到破坏.

家庭是个人最先接触到的社会,对个人的价值取向有很大作用.已有的研究也表明,家庭社会资源单一的学生,更多地依靠自身知识、能力等的积累,来实现自我价值;而资源相对丰富的学生,在就业等重大事件的决策中,更倾向于家人的帮助.对籍贯与社会资源状况的方差分析结果也验证了这一说法.

而辅导员和学生的调查结果存在差异:p=0.047<0.05.辅导员仍在积极引导公平、公正的就业理念和学生的独立自主意识.

2.3 培养院系因素分析

校方作为大学生能力培养和职业定向的基地,对大学生就业竞争力的促进与发展具有举足轻重的作用.获取和保持工作的能力在一定程度上取决于大学显性和隐性教育的共同结果(表3).

表3 培养院系社会影响力对大学生就业竞争力影响程度Tab.3 The degree of the influence of the college for employment com petitive power of physical education undergraduates

2.3.1 获取工作能力方面的影响

2.3.1.1 社会影响力

通过对学校社会影响力与大学毕业生就业关系的调查发现:学生、教师均认为校方的知名度有助于毕业生的就业.这是社会共识,也是市场体制下教育资源不均衡发展的必然.

相关研究结果表明,社会影响力强的高校,其毕业生在一次性就业率、就业的地理选择、职务、待遇等方面均好于其他院校.社会影响力取决于高校硬件与软件实力的综合效应,一般以高校综合实力排名为客观评价指标.根据2009年学科评估高校排名结果(体育学),河南大学(体育学院)排第11位,郑州大学(体育系)排第16位,其他排名则相对靠后.

高等本科体育专业毕业生对河南省本科体育专业在全国同类高校的竞争力评价结果如表4所示.

2.3.1.2 本科教学质量工程指标

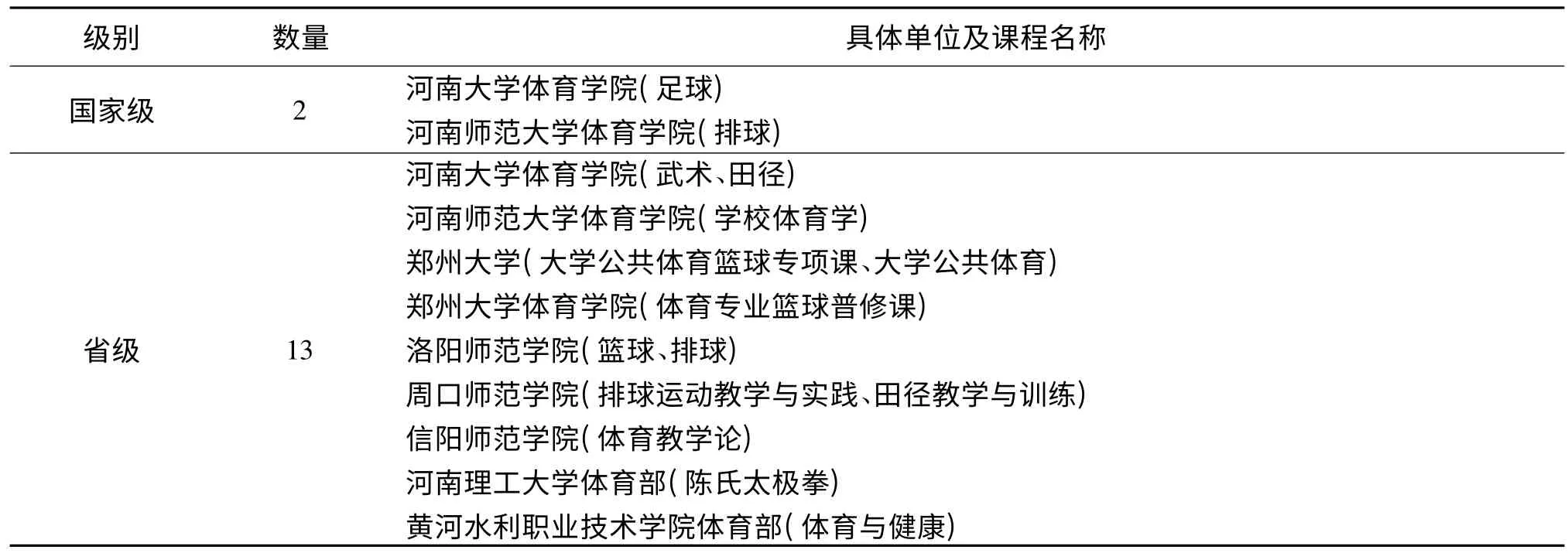

国家教育质量工程之精品课程建设是对高校教育向高层次引导的重要举措,这不仅是一种荣誉也是课程发展完善的动力.校级、省级、国家级的层层评选、竞争和升级,促使课程深开发、广征引,目的在于优化课程,提高其对学生影响的深度和广度.

2003年至今,经认定的体育类国家级精品课程数量为46个,其中河南省有2位,占4.4%;体育类省级精品课程13门次,主要集中在术科,达86.7%,项目以田径和三大球为主(表5).

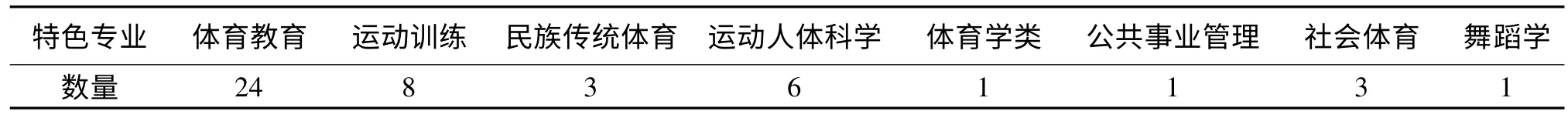

2007年至今,共有6批高等学校特色专业建设点,体育类共47个建设点,其中,仅河南大学体育学院体育教育专业在2010年获批,占2.1%(表6).

表4 河南省高等本科体育专业在全国就业竞争力调查Tab.4 The investigation of emp loyment competitiveness for colleges and universities of Henan Province

课程本身价值高低,教学过程中体现出的价值效率如何都取决于教师.高校教学质量一定程度决定于教师质量.在走访过程中,毕业生认为教师团队对其就业竞争力的影响是深远的,是其形成较强获取工作能力的主要影响者,特别是在专业发展领域,如专业志向、专业技术水平、专业理论水平(表7).这些正是对口用人单位优先考虑的用人标准,但也是用人单位近年反馈不满最多的因素.

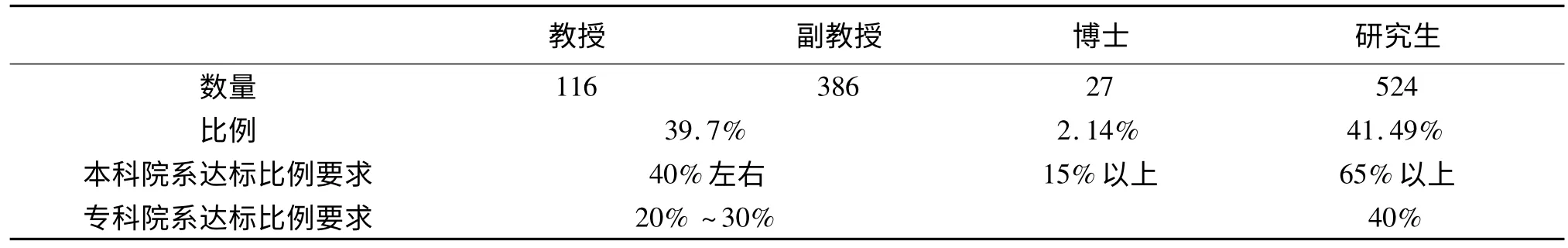

分析体育类国家级优秀教学团队的构成,具有以下共性:科研强者,教学能手.而河南省目前尚未形成体育类国家级优秀教学团队(表8).

河南省高等体育专业的师资队伍在职称总体结构上符合《河南省教育厅关于加强高等学校师资队伍建设的意见》.而学历结构,特别是高学历的比例较低(表9).

表5 河南省体育类精品课程建设情况一览表Tab.5 The list of excellent course construction of physical education in Henan Province

表6 体育类国家级特色专业建设点一览表Tab.6 The list of the construction of national characteristic specialty of physical education

表7 教师团队对就业竞争力影响Tab.7 The influence of team of teachers to employment com petitiveness

表8 国家级教学优秀团队建设遴选结果一览Tab.8 The list of the construction of national excellent team of teachers

高等本科体育专业的教学不是技术动作的简单复制、相关理论的硬式套用,它是一种文化,一种精神,一种职业的传递和发展.据不完全统计,在高职称、高学历支持的评估体系下,河南省高等本科体育专业院校术科教师中同时具备高学历和健将或一级运动员级别的老师屈指可数,学科教师中具备教学和科研双肩挑的人也不过半.

表9 2007年河南省高校体育专业师资评估指标Tab.9 The evaluation index of teachers of physical education for colleges and universities of Henan Province in 2007

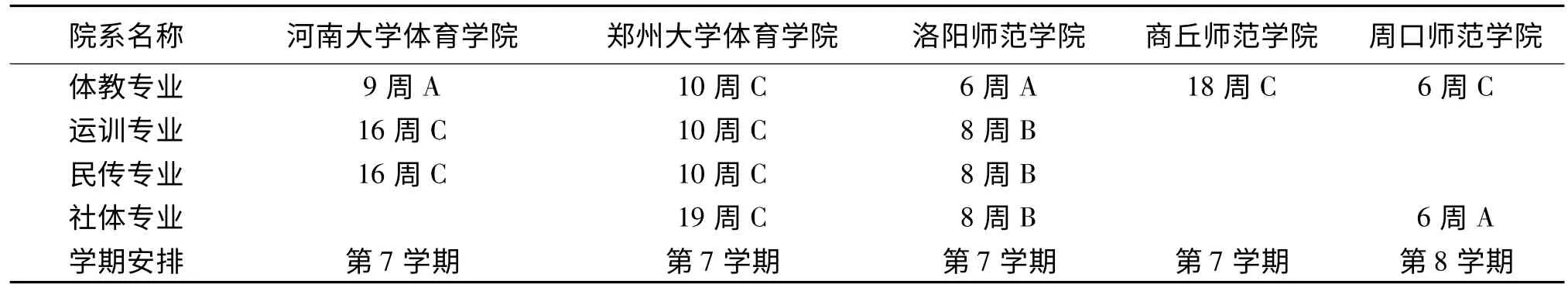

2.3.1.3 培养方案

教育推向市场后,市场的需求成为专业设置的重要杠杆.河南省普通高等体育专业也在单一的体育教育专业发展的基础上,出现了运动训练专业、民族传统体育专业、运动人体科学专业和社会体育学等多种专业并存发展的局面(表10).随着体育生活化、商业化、产业化等快速发展,急需一些具有相应职业素养的体育专业人才,如体育新闻、体育经纪人、健身指导、体能训练师等相继在各大专业体院开设.就业主流出口堵塞,分支出口开发不够,也成为河南省高等本科体育专业发展的瓶颈.

表10 河南省普通高等本科体育专业专业设置情况一览表Tab.10 the professional settings of physical education majors in universities of Henan Province

高校是培养人才的摇篮,哺育人才成长的是在培养目标指导下的课程,而课程能否满足人才现时成长和未来发展的需求是其设置的根本.教学改革的难点也在于此.市场需求在变化、教育理念在发展、人才基点不一致、教学团队在更迭、入学动机“业余化”,太多的因素影响着课程对人才的作用方向和力度(表11).

表11 课程设置与就业竞争力的关系Tab.11 The relation between the professional settings and employment com petitiveness

而各项研究结果显示课程设置未能充分体现专业发展特色.在几乎雷同的课程体系下,影响认知结构、训练基础、成长经历迥异的各专业大学生,结果肯定不能发挥课程的最大价值.无形中也削弱了各专业大学生的就业竞争优势.

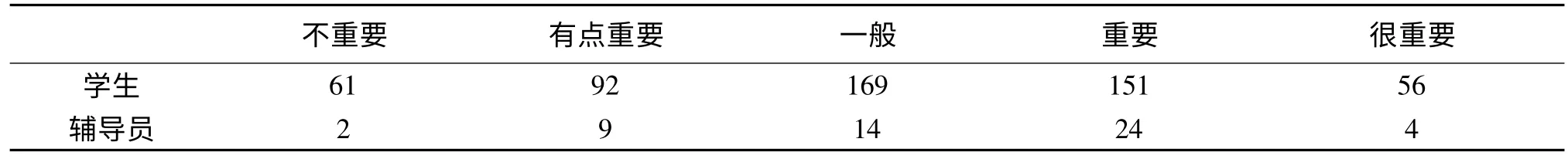

在对比学科和术科重要性时,学生和辅导员普遍认为:术科比学科传递信息的广度好.术科是获取就业机会的关键,而学科更多是保持工作的动力(表12).技术好的同学往往能够赢得先机.辅导员普遍认为,具有二级以上运动员等级,并有比赛经验的学生更受招聘单位的青睐.

表12 河南省部分体育院系专业课程学分、总学时及结构比例Tab.12 The ratio of the course credit,teaching hours and course structure in universities of Henan Province

特别是关于专项技术课的周学时问题,河南省体育类高校专项技术的学时数均为4学时/周.这对于专项技术动作的掌握,相关理论的深入学习是困难的.同时大学期间学科与术科的整体比例差异较大,老的本科院校注重术科,而新兴院校则相对偏重学科.这一点从主辅项提高课的课时数也得到证实(表13).

对学科和术科比例分配问题的争议,源自技术与理论相互制约关系的认识.这在招生培养工作的反馈与调整中得以鲜明体现.体育专业本是选拔具有体育才能人才的一条途径,事实是具有体育才能的人,在理论准备性方面是相对欠缺的,那么这将影响到其未来的可持续发展,或者说体育学科的发展.而后开始注重文化课,加之体育专业录取分数相对较低,在升学压力下,技术水平一般但文化课相对较好的“转业军”得到了这种政策修正的利益.同时也加大了后期培养的难度,造就大量专业不突出的专业人才.

表13 体育专业大学生对专项技术课周学时数与就业竞争力的重要性认识Tab.13 Physical education undergraduates’understanding for week ly teaching hours of special technology and employment competitiveness

2.3.1.4 实践过程

教育实习是激发实践与理论互动的关键环节.以运动中的人和人的运动为主题的体育专业更倡导实习的价值[16-17].教育实习是体育专业教学计划的重要组成部分,是培养合格师资必不可少的实践性教学环节,也是检验和进一步提高教育、教学质量的重要措施(表14).

教育实习效果的好坏取决于很多因素,如指导教师资历、实习成绩评定、实习基地性质、水平;实习形式;实习设置方面的学时数、实习的次数等.

教育实习的基地以所在地部分中学为主,辅以异地实习基地.基地性质以学校为主,辅以社会事业单位,如健身俱乐部、体育局等.这些实习基地主要针对集中实习的学生,分散实习的学生所在的实习单位性质不一,差异较大,培养院校与其几乎没有互助协议,实习质量难以把握.

表14 河南省部分高等本科体育专业教育实习安排情况一览表Tab.14 The list of educational practice of physical education major in colleges and universities of Henan Province

实习周期差异较大,少则6周,多则19周,但均在教育部课程方案的浮动范围.理论与实践的转化与互动均通过一次实习完成,此毕其功于一役的做法有待商榷.同时,教育实习多选择安排在第七学期进行,大有厚积薄发之势.但该学期恰为学生积极备战考研的关键期,缺乏督导管理的教育实习在事实上被架空,教育实习的质量很难保证.在调查中发现,很多院系对此现象持默认态度,因为考研率、就业率、招生规模以及单位效益的暧昧关系.

2.3.2 指向获取和保持工作能力的交互因素

同时指向获取和保持工作能力的因素有6项,分别是沟通与交往能力、语言与文字表达能力、家庭资源状况、科研能力、自我推销能力和个人职业规划意识与能力.

2.3.3 培养院系

体育主要依靠肢体语言传递信息,语言文字的驾驭能力相对薄弱,特别是运动训练专业的大学生.但这并不妨碍其与别人沟通和交往,更确切地说体育活动凸显了其世故性和乐群性的人格特征.从各院校的培养方案中,可以看到对学科课程的学时比重有加强的趋势,特别是地方院系.

学科发展、社会进步是建立在个人对现象、问题的思考、探究基础上的.科研能力无疑是促进发展的动力之源.调查结果显示,几乎没有人在大学期间发表过研究论文,说明体育专业大学生未能认识到科研能力对自身及学科发展的潜在影响,同时也反映出体育专业大学生创新能力处于前意识阶段或自发阶段.

2.3.4 直接指向保持工作能力的影响因素

保持工作的能力是学生毕业走上工作岗位后显现出的综合能力,它促使个体能力不断发展,以适应工作和社会发展的需要.那么,相对在校大学生而言是一种隐性能力,是个人创新能力、决策能力、自我适应能力以及自我更新意识和能力的叠加.

能力是理论与实践互动的产物.社会实践活动、团体干部经历、科研活动等经历都与保持工作的能力之间存在关联.

2.4 河南省普通高等本科体育专业大学生就业竞争力存在的问题

(1)河南省高等体育专业大学生对宏观就业信息较为关注,但欠缺对自身就业信息的挖掘和把握.

(2)河南省高等体育专业院校的品牌影响力不够,在30所院校中,仅有1到2家具有较强的社会影响力.

(3)河南省普通高校本科体育专业尚未形成国家级优秀教学团队,国家级精品课程门次少,且为术科,国家级特色专业1个.

(4)师资队伍建设方面,职称比例基本合理,学历层次有待提高,专业技能水平急需提升.

(5)培养方案中,各院系、各专业课程设置雷同,未能突出校本课程、专业发展需求.同时,学科、术科的关系不明朗,各个院系之间的差异较大.

(6)教育实习存在实习周期短,主要采用集中与分散结合的实习模式,对实习质量的控制力不够;实习安排与研究生备考时间重叠,严重干扰教育实习的质量.

3 结论与建议

(1)大学生就业竞争力具有过程性特点,决定了高校教育在完善显性教育的同时挖掘隐性教育的资源.

(2)体育专业大学生就业竞争力由获取和保持工作能力的28项因素组成.

(3)社会因素主要影响就业的方向和可能,家庭主要左右大学生获取就业的能力,社会制度与家庭资源的抗衡现象诱发学生出现机会主义和关系主义的倾向.

(4)学校是增强就业竞争力的主要渠道,它从培养方案、教学团队等方面影响学生获取工作能力的大小;同时保持工作的能力也在各种课内课外的实践活动中得到增强.

[1]叶成万.大学生就业难和体育院校毕业生就业问题的理性分析[J].武汉体育学院学报,2006,40(8):5-8.

[2]霍红,欧雪松,蒲鸿春.体育院校体育教育专业毕业生就业走向与课程体系改革[J].成都体育学院学报,2003,29(3).

[3]韩勤英,刘虹,陈晓光.我国高师体育教育专业毕业生就业市场状况与管理模式研究[J].北京体育大学学报,2003,26(1):23-25.

[4]刘献国.我国高师体育教育专业毕业生就业状况与对策研究[J].西安体育学院学报,2002,19(2):97-102.

[5]李英,杨爱华.我国体育院校毕业生就业现状及影响因素的研究[J].山东体育学院学报,2006,22(1):107-110.

[6]袁文君,吴雪萍,王继红.上海体育学院毕业生的就业状况及行业流向分析[J].上海体育学院学报,2003,27(5):150-152.

[7]高山,王静梅.高等教育大众化背景下大学生就业竞争力问题的研究[J].内蒙古财经学院学报:综合版,2008,5:19-22.

[8]白文飞,徐玲.体育院校毕业生就业问题的分析——兼谈6所体育院校2000届本科毕业生就业现状[J].中国体育科技,2002,38(3):52-55.

[9]李时椿,常建坤,杨怡.大学生创业与高等院校创业教育[M].北京:国防工业出版社,2004,10:33-40.

[10]冯淑娟.从大学生就业模式演变看高等教育改革[J].中国高等教育,2009(3):56-58.

[11]彭国雄,万文君.体育院校就业指导工作现状的调查研究[J].广州体育学院学报,2008,28(5),115-117.

[12]毛振明.论大学体育教育的危机与改革[J].北京体育师范学院学报,1999,11(1),13-17.

[13]徐钧,傅红涛,龙世立.面向就业市场的本科课程结构设置:一种经济学观点[J].清华大学教育研究,2008,29(5):22-28.

[14]苟朝莉.以开放式实践教学模式提升大学生就业能力[J].中国大学生就业,2008(15):44-46.

[15]胡尊利,刘朔,程爱霞.国外大学生就业能力研究及其启示[J].比较教育研究,2008(8):24-28.

[16]关北光,胡军,朱建伟,等.中美体育教育专业教育实习的比较[J].体育学刊,2009,16(2):64-67.

[17]魏德祥.中、英两国体育教育专业教育实习对比研究[J].南京体育学院学报:自然科学版,2009,8(1):58-61.