“特别 301条款”运行机制研究✴

陈 羽中

(福建对外经济贸易职业技术学院经贸系,福建福州 350016)

1 “特别 301条款”的历史演变

“特别 301条款”起源于 1794年的美国。当时美国的立法体制是:宪法赋予国会贸易方面的决定权,如果总统要涉足外贸,就需要通过国会立法授权。因此,美国国会做出决定,授权总统华盛顿,对于歧视美国商品的外国,由其决定实施禁运以及进口限制。1892年,联邦最高法院通过判决认可了国会的此项授权①Bart S.Fisher,Ralph G.Steinhardt,section 301 of the trade act of 1974:protection for U.S.exporters of goods,services,and capital,14 Law&Pol'y Int'l Bus.569 1982-1983,at 573.,奠定了美国总统在不公平贸易问题上有权采取单方行动的法律基础。此后,美国在贸易领域的立法,都或多或少地增加了单边主义色彩。如《1930年关税法》增加总统开征高关税的权力;《1934年互惠贸易协定法》将征税权完全授权给总统行使;《1962年贸易扩展法》第252条被认为是301条款的前身,是美国“第一个报复法”[1]4。它授权美国总统可以自由裁量、中止与那些采取进口限制措施,从而“直接或间接大幅给美国商业造成负担”的国家之间的贸易协定②K.Blake Thatcher,section 301 of the trade act of 1974:its utility against alleged unfair trade practices by the Japanese government,81 Nw.U.L.Rev.492 1987,at 495.,以此迫使他国开放市场。在贸易保护主义抬头等诸多因素的相互作用下,《1974年贸易法》第301条取代了《贸易扩展法》第 252条,这就是通常所称的“301条款”。它授权美国总统对“不公平”或“不合理”且对美国商业造成负担或限制的外国措施采取报复行动,反映出其向单边主义发展而忽视国际规则的趋势。《1988年综合贸易竞争法》大幅扩展了301条款的范畴,创造出两个衍生条款“特别 301条款”和“超级 301条款”,将 301条款的调查权正式转移给美国贸易代表,对“不公正”贸易行为作出明确列举,给 301条款程序定出严格的时间限制,并从结构上建立了两种针对“不公平贸易”的措施,一是“强制性”措施,二是“自由裁量”措施。进入 WTO时代后,多边争端解决机制(DSU)给 301条款造成很大冲击,尤其是通过 TRIPS协议,使很大一部分原先属于“特别 301条款”所指的“不合理”案件纳入了WTO“违法之诉”的管辖范围。因而《乌拉圭回合协议法》对 301条款进行了相应调整,以符合WTO规则,但明确保留了在WTO协议未涵盖事项上处理相关贸易问题的权力。这些内容,加上近年来的一些修订,都被《1974年贸易法》吸收,编入《美国法典》第 19编。

从 301条款的历史演变可以看出,其制定与修改总是随着国内或国际局势的变化而进行,其单边性与报复性与“国际贸易多边协议”精神背道而驰,遭到世界各国的不断反对。美国凭借自身的经济实力和庞大市场,以及强大的国家影响力,仍在一如既往地使用这件有力武器,试图长期扮演国际贸易的主导角色。可以预见的是,在未来几年甚至更长时间内,世界各国特别是包括中国在内的发展中国家仍会受到“特别 301条款”的不断干扰。对其运行机制深入研究,达到知己知彼,是当前中国亟需进行的一件大事。

2 “特别 301条款”运行机制

“特别 301条款”不是一个独立条款,而是与若干个具有相似功能的条款一起,共同构成美国贸易法的“301条款”体系。这个体系可分为三部分理解:①“一般 301条款”,就是美国《1974年贸易法》的第 301条,该条规定总体性、根本性内容,属于“实质性”条款,为其它 301条款构建了一个框架,“301条款”也因其最早制定而命名;②“超级301条款”,即美国贸易法第 310条,其作用是解决贸易自由化问题;③“特别 301条款”,系美国贸易法第182条,专为知识产权问题而制定。从结构上看,一般 301条款是其它两个 301条款的“基本条款”,“超级 301条款”和“特别 301条款”各自独立,属于一般 301条款的“特别条款”。适用时,应优先适用“特别 301条款”和“超级 301条款”,在其无法适用或适用有困难时,才适用一般 301条款。由此看来,“特别301条款”并非解决知识产权问题单独、唯一的依据,而是与一般301条款相互融合、无法剥离、不可分割的运行机制。

在特别301调查程序正式启动前,美国贸易法第181条要求美国贸易代表(USTR)在每年的 3月31日之前,先向有关部门提交《国家贸易评估报告》(N TE),并在 NTE提交后的 30天内再提交“特别301报告”(一般在每年的4月30日左右),指出在知识产权保护和市场准入方面存在问题的国家,再从中按照两个标准确定“重点国家”:①这些国家的法律、政策或惯例极为繁苛或恶劣;②这些国家的法律、政策或惯例实际上或潜在地对相关的美国产品有最为不利的影响,且它们并无诚意进行谈判或者未在双边或多边谈判中取得显著进展,以对知识产权提供充分有效的保护。“重点国家”一旦确定,特别301程序就正式启动,具体步骤如下:

1)调查启动。美国贸易代表在确定“重点国家”后的 30天内可以自行发起调查,也可由利害关系人提出申请,贸易代表在收到申请的45天之内做出决定并公布。

2)磋商。在发起调查的当天,贸易代表便可以与被调查的外国就相关问题进行磋商。如果调查涉及贸易协议,而双方没有在协议规定的磋商期内,或者在协议没有规定调查期限的情况下,于磋商发起后的 150天内没有达成彼此都能接受的解决方案,则贸易代表应立刻启动该贸易协议规定的正式争端解决程序。贸易代表可以将磋商期最长推迟到90天。

3)采取措施的决定。这是最为关键的一步。在调查和磋商基础上,贸易代表应确认是否存在 301条款相应标准中所规定的情形,如果是肯定的,就应决定采取措施。

首先,关于采取措施的标准。一般 301条款是其它 301条款的基本条款,其制裁标准有两项,即“强制性”标准和“自由裁量”标准。所谓强制性,是指出现了法律规定的情形后,美国贸易代表有义务作出决定并采取报复措施;所谓自由裁量,是指符合法定情形时,如果美国贸易代表认为采取相应措施是适当的,就可经裁量作出相应决定和措施。

强制性标准共有 3种情形:①有贸易协议时,美国在贸易协议下的权利被否定。②外国法律、政策和惯例违背了有关的贸易协议或与贸易协议的规定不一致,或否定了美国根据该协议享有的权利。③外国的法律、政策和惯例不正当,对美国商业造成了负担或限制,并且美国采取的措施是适当的。这 3种情形按是否涉及贸易协议可以分为 2类:①和②涉及贸易协议,③不涉及贸易协议。当符合这些标准,且不存在法定的例外情形时,美国贸易代表就要采取措施,来消除外国方面的上述做法。

所谓自由裁量标准,是指某一外国的法律、政策和惯例是不合理的或歧视性的,对美国商业造成了负担或限制,并且美国的行动是适当的。“不合理”是指外国的某一法律、政策和惯例,尽管没有违反美国的国际权利,也没有与美国的国际权利不一致,但只要它不公平,就是不合理的。③参见 19 U.S.C.§2411(d)(3)(A)(2012).可见,这个定义存在很大的自由裁量空间,即使一个国家的做法合“法”,贸易代表仍可认为其不合“理”而采取行动。“法”的范围较大,一般是指WTO等国际贸易多边协议,这项标准体现出美国为自己保留“法”外特权的意图。

“特别301条款”采取制裁措施的标准是对上述标准的进一步突出与具体化:一是拒绝充分并有效地保护知识产权,二是对有赖于知识产权保护的美国人拒绝公平公正的市场准入。有学者认为,“特别301条款”的标准与一般301条款的“强制性”标准一致,“完全是在‘一般 301条款’所规定的第二个标准的范围之内。外国的法律、政策和做法否定了对知识产权的足够而有效的保护,可以看作是外国的法律、政策和做法是不公正的”[2]63-64。笔者认为这一说法有待商榷。因为“不正当”属于强制标准,“不合理”则属于自由裁量标准,从名称上看,“强制标准”似乎较为严厉,应无条件执行,但这仅针对贸易代表是否有权做出制裁决定而言,除此之外,做出决定的时限可达到12个月,最长 18个月,而且还有例外情形的规定,从而使其具有了“自由裁量”的性质;“自由裁量”标准虽赋予贸易代表更大的裁量权,可以由其决定是否采取措施,但一旦做出决定,时间只有短短的 6个月,最长也不超过9个月。对相关问题的时限要求不同,则表明美国对这一产业的重视程度。对于被调查国家来说,适用何种时限更具有重要意义,因此这个问题需要澄清。实际上,“特别 301条款”的制裁标准应该属于“自由裁量”范围:①根据条文本身的定义,“自由裁量”标准的“不合理”包括(又不限于)几种情形:否定了公平和公正地(I)设立企业的机会;(II)对知识产权提供足够而有效的保护;(III)依赖于知识产权保护的美国人的非歧视性市场准入机会;(IV)市场机会。“特别 301条款”的制裁标准,与 (II)、(III)相符。②“强制性标准”的“不正当”,与自由裁量标准“不合理”的定义中的“inequitable”意思相近,均有“不公正”之义。结果似乎就是“‘不合理’的法律、政策和做法也包容了‘不公正’④该书原文如此,即美国法典中的“unjustifiable”一词,笔者将其翻译为“不正当”。的法律、政策和做法”[2]24。 然而 ,“不正当”与“inequitable”用词不一致,涵义也不同,这两个标准并不是包容的,如果不加区分,将造成理论与适用上的混乱。③实践中,凡是涉及知识产权的案件,大都根据自由裁量标准,比如美国在 1995年 2月 4日确定,中国关于知识产权保护的某些法律、政策和惯例是不合理的,具有歧视性,对美国的商业造成了负担或限制,采取措施的依据是贸易法第 301条的(b)和(c)⑤参见 Section 301 Table of Cases(Initiated Cases),China Intellectual Property Rights(301-92).,即自由裁量标准。 1991年的“泰国版权案”⑥参见 Section 301 Table of Cases(Initiated Cases),Thailand Copyright Enforcement(301-82).、1992年的“印度知识产权保护案”⑦参见 Section 301 Table of Cases(Initiated Cases),India Intellectual Property Protection(301-85).也均如此。

其次,关于作出采取措施的决定。一旦被确定存在“强制性”或“自由裁量”标准规定的情形,美国贸易代表就要在规定期限内做出制裁决定。

这一步骤原先的问题是,“特别301条款”与世贸组织争端解决机制的期限不一致,会造成 WTO争端解决程序尚未结束,美国就能依据“特别301条款”发动单方制裁,从而将国内法凌驾于国际贸易多边规则之上。因此,《美国法典》在2004年的修订中进一步细化:①如果贸易代表认为涉及贸易协议,但与 TRIPS协议或与 1994年关贸总协定有关受知识产权保护产品的规定无关,其应在争端解决程序终结之日起 30天内或调查发起之日的18个月内做出决定;②如果根据“特别 301条款”确定了重点国家,并且贸易代表认为调查与TRIPS协议或与1994年关贸总协定关于受知识产权保护产品的规定有关,应在争端解决程序终结之日起30天内做出决定;假如贸易代表认为与 T RIPS协议无关,也没有特殊情形的,应在调查发起的6个月内做出决定,有特殊情形的,最长不超过 9个月;③除以上两种情形外,应于调查发起的 12个月内做出决定。这样,涉及WTO协议的知识产权案件与其他案件区别对待,避免了上述问题。

4)实施制裁措施。除另有规定外,贸易代表在做出采取措施的决定后,应在30天内付诸实施。在符合法定条件时,最长可以推迟 180天实施措施。对涉及复杂繁难问题的调查,贸易代表最多可以推迟 90天实施措施。这些措施包括终止贸易优惠条件、征收关税、施加进口限制,与外国政府订立协议迫使改变其做法等等。值得注意的是,在采取制裁方面,301条款也与“众”不同。其报复对象是任何商品或经济部门,均一视同仁,也可单独针对某个国家,而不论这些商品或经济部门是否涉及有关的法律、政策和惯例,这显然违背了WTO规则。

5)监督。贸易代表应监督所采取措施的实施、与外国签订的协议、某争端解决程序,以实现美国的权利。如果贸易代表认为某外国执行的一项措施或协议不令人满意,则可认为其符合 301条款的强制性措施标准,具有采取进一步措施的决定权。这些决定都应被视为在调查和磋商基础上所做出的决定。也就是说,美国贸易代表可以直接采取制裁措施,而无须重新发起调查、磋商、再做出决定。

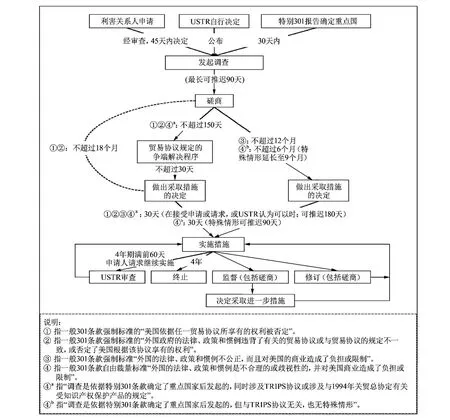

6)措施的变更与终止。贸易代表在法定情形下可以变更或终止已经采取的措施,但应服从总统的特别指示。除此以外,如果某项措施已经实施了4年,而且没有人在最后 60天内以书面方式向贸易代表提出延期,则该措施在 4年期满时终止(图 1为 301条款程序)。

图1 301条款程序

3 “特别 301条款”运行机制评析

3.1 不断发展变化,只为实现国家利益

美国处于国际贸易产业分工的高端,实体经济衰落而虚拟经济繁荣,虽然科技水平世界领先,却极为依赖进口,这是导致传统贸易逆差连年升高,知识产权领域却是顺差的重要原因。然而,美国国内却普遍认为出现这一巨额赤字的很大一部分原因是所谓“不公平贸易”[3],这一观念使利益集团向政府施压,不断强化“特别 301条款”扩展海外市场。早期,美国以GAT T存在诸多不完善规则为由实施301条款,依其国内法强迫他国与其谈判,要求对方遵守贸易规则,这实际上就已经违反了国家主权原则。[4]固然,WTO、 T RIPS、 DSU等有利于国际贸易发展的国际规则的建立,美国的作用不可抹煞,但也有许多内容与美国国内法极为相似,代表着美国的利益。因此可见,建立多边机制只是其手段,实现国家利益才是美国的最终目的。进入WTO时代后,已获得诸多利益的美国无意放弃“特别 301条款”,仍将其作为制裁他国的重要手段,要求他国按美国标准改变法律、政策或惯例。这一时期的“特别301条款”表面上效力减弱,只起着威慑作用,实际上却以更加“高级”的形态,显示着美国的霸权与野心。对于发展中国家来说,这样的变化既有利也有弊。有利的一面是可以使很大一部分知识产权争端纳入WTO轨道,否则如果一律按照发达国家的要求建立知识产权保护标准,不符合发展中国家的实际,最终将使发展中国家“丧失按社会发展和经济发展建立自己的知识产权制度的权利”[5];不利的一面是WTO规则仍不可避免地存在缺陷,未来的争端可能更为复杂,一旦爆发将面临更大挑战,如果发展中国家不加快增强国力,将丧失与强国对话的资本。

3.2 设计上的特点使其具有巨大威力

“特别 301条款”运作的成功,很大程度上归因于其刚柔并济的运行机制。首先,从本质上来说,其所确立的采取措施的两个标准,均是从美国自己的利益出发来审查他国,即使为了符合WTO的规定进行了修改,也未改变这一性质。其次,每一步骤都有明确的时间限制,美国贸易代表必须严格遵守,在规定时间内完成相应任务,如果被调查国家不积极配合,没有及时作出反应,就会导致调查进入下一环节,而陷入被动局面,挽回或补救的成本也随之增加。另一方面,虽然存在诸多弹性规定,但“特别 301条款”主要也是为单边主义服务的。比如在整个程序中,磋商作为一个重要的手段,至少有两个目的:一是有利于进一步弄清事件的具体情况,为后续的调查进行铺垫,二是尽量不伤和气,争取在正式采取制裁行动之前将问题解决好。许多关键步骤,也都规定可由 UST R决定延长时间,这表明不到万不得已的时刻,美国不会轻易采取制裁措施。这样的好处是可以最大限度地保持“特别 301条款”的威慑力,双管齐下,增强攻击力。在实践中被证明行之有效的例子很多,如巴西、韩国、希腊、泰国等许多国家都被迫不断提高知识产权的保护,开放相关领域的国内市场。20世纪 80年代到 90年代,中美之间也发生过多次知识产权贸易摩擦,美国根据“特别 301条款”,以发动制裁相威胁,与中国进行过三次紧张的谈判,迫使中国做出妥协,改善立法,提高知识产权保护水平。然而,自 2005年起,在中国即将度过WTO过渡期之际,美国又开始诘难,并于 2007年向WTO提起诉讼。此后,在历年的《特别 301报告》“重点观察国家”名单上,中国均榜上有名。2013年5月1日,中国继续留在“重点观察国家”以及“306条款监督国”名单之列。这已是中国连续第 9年获此“殊荣”,距“特别 301条款”将要采取制裁措施的“重点国家”仅一步之遥。

3.3 “特别 301条款”与 WTO规则

《与贸易有关的知识产权协定》(简称为 T RIPS)建立了对知识产权保护的标准,并要求必须依据《关于争端解决规则和程序的谅解》(简称为 DSU)来寻求救济。DSU第23条明确禁止包括美国在内的成员方,就他方是否违反WTO下各协定义务或者减损本方应享有的权益,寻求 DSU以外的确认或救济。这使得美国不得不修改301条款以符合WTO规则。经过修改,“特别301条款”与DSU存在许多相似之处,既受 DSU的限制又与其在一定程度上相互协调运作。这并不意味着“特别301条款”就此纳入多边贸易机制的轨道,甚至寿终正寝。恰恰相反,美国不仅公开表明不放弃301条款,而且不断加以实施。WTO时代的“特别301条款”仍保留了相当大的运作空间,它与 T RIPS、DSU的关系,可以反映出现在及将来的世界贸易布局,其战略意图值得深思。

WTO在成员方违反贸易协议时提供了“违法之诉”的途径,同时也规定了“不违法之诉”。按照美国贸易法第 303条,当某国违背了 TRIPS协议,也就是“违法”时,如果没有在磋商期内达成双方都能接受的解决方案,应立即诉诸正式的争端解决程序 (即 DSU)。 T RIPS协议第 64条第 1款规定:“除有特殊规定,由 DSU详述和适用的 GAT T 1994第22条和第 23条的规定,应适用于本协议项下的磋商和争端解决。”据此,美国可以提起 GAT T 1994第23条第 1款(a)规定的“违法之诉”,即“由于下列原因,它在本协定下直接或间接获得的利益正在遭受抵销或减损,或本协定任何目标的实现正在受到阻碍:(a)另一缔约方未能实现其对本协定项下的义务。”美国也可以提起第 23条第1款(b)项和(c)项所规定的“不违法之诉”:“另一缔约方实施任何措施,无论该措施是否与本协定的规定产生抵触”或“存在着任何其他情况”。这样,如何确定美国的“利益”在这两种诉讼下“正在遭受抵销或减损”就成为需要解决的问题。

3.3.1 违法之诉

如果美国提起违法之诉,以上问题可以忽略。因为按照1962年 GATT专家小组报告所确立的标准,违反规则就等于对其他缔约方产生不利影响,而不论该违反是否实际对其他缔约方的利益产生抵销或损害。美国仅须证明某一成员方违反了 TRIPS协议,就构成了“初步证据”,即无须求证对实际“贸易量”的影响,而直接推定产生了利益的抵销或减损。损害的程度可以根据事实本身请求,考虑情况是否严重到可以允许授权采取中止减让和其他义务的报复性措施。⑧参见 Uruguayan recourse to Article XX III,案例编号 BISD 11S/95,http://www.wto.org/english/tratop_ e /dispu_e/62resmea.pdf那么违反规则的标准又是什么?T RIPS在序言中清楚地表明:要“促进对知识产权有效和充分地保护,以及确保实施保护产权的措施及程序本身不致成为合法贸易的障碍”,正文第3条、第 4条分别要求成员方承担国民待遇和最惠国待遇原则的义务。前文已述,“特别 301条款”依据“自由裁量”标准,即某外国的法律、政策或惯例不合理,或具有歧视性。“不合理”的定义之一就是“拒绝充分而有效地保护知识产权”。“歧视性”则是指任何否定美国货物、服务或投资的国民待遇或最惠国待遇的法律、政策或惯例。因此,在违法之诉中,“特别 301条款”的“违法”标准与 TRIPS存在相当程度上的一致性。这使得美国贸易代表能够依据世贸组织规则来评估其贸易对手,具体来说,外国的法律、政策或惯例凡是符合“拒绝公平和公正给予知识产权足够而有效的保护”或者是“歧视性”的,也必然违反 T RIPS协议,美国就可以提起违法之诉,适用WTO争端解决机制。其后果是,DSU要求争议国谈判,寻求令双方满意的解决办法,或者撤销违反协议的措施,直至最终授权采取报复措施。

3.3.2 不违法之诉

所谓不违法之诉,就是对不违反条约义务的行为也可起诉。其产生的原因是:由降低关税所创设的进入进口国市场的有利竞争条件,完全可能因该进口国的政策措施而抵消,这类措施很多,很难都预料到。因此,在实体法无法作出规定的条件下,只能求助程序法来填补这类缺口或漏洞。[6]180立法本意是将其作为对“违法之诉”的有效补充,二者的结合可以涵盖大部分的国际贸易争端。从理论上讲,“不违法之诉”可以适用于各类贸易纠纷。而在实践中,“不违法之诉”已适用于货物贸易,但在与贸易有关的知识产权领域能否适用却极具争议。其关键问题是“利益”在“不违法之诉”下“正在遭受抵销或减损”难以被证明,将“不违法之诉”适用于TRIPS的主张也被许多国家强烈反对。因争议极大,T RIPS第 64条给“不违法之诉”制定了自WTO协议成立起5年的延缓期,在此期间要求 TRIPS理事会审议“不违法之诉”的范围与模式,并作出建议提交部长会议通过,但时至今日,这个问题仍未解决,而是处在不断延长中止适用的状态。由于这样的僵局,加上TRIPS只是建立保护知识产权最低标准的协议,必然无法满足美国作为一个知识产权大国的要求。反观“特别301条款”对知识产权保护的标准,要比 TRIPS协议高,加上贸易赤字与利益集团的双重压力,美国都有足够的理由给自己保留特权,即使 301条款在WTO下的合法性遭到质疑也在所不惜。于是,按照“自由裁量”标准,即使某国完全遵守TRIPS协议,但只要美国贸易代表认为其做法“不合理”,给美国商业造成负担或限制,美国又无法提起“不违法之诉”,可以直接越过WTO规则,依据国内法将其确定为“重点国家”,开始“特别301调查程序”。

总之,在WTO成员方违反 T RIPS协议时,美国贸易代表将提起“违法之诉”,请求 DSB处理,当某国的举措没有给予知识产权充分有效的保护或拒绝公平公正的市场准入,对美国贸易造成负面影响,使美国认为在 T RIPS下的利益被抵消或减损时,就成为“特别 301条款”所确定的“重点国家”。

4 “特别 301条款”未来的应用及应对策略

4.1 未来的发展

从美国的角度来看,将来应用“特别 301条款”的可能性不外乎下列 3种情形:①以“足够而有效”这一标准,要求非WTO成员方保护知识产权;②以T RIPS协议的标准,监督 WTO成员方履行义务;③以美国自己高于 TRIPS协议的标准要求WTO成员方。关于第①种情形,美国的行为并不妥当。因为由单方来判定其他国家对于知识产权的保护是否达到美国所期待的标准,有悖于国际法精神,这种做法已被摒弃。第②种情形下,“特别 301条款”具有一种美国可以按照自己的贸易政策和价值理念审查他国贸易政策的功能。[7]因为 TRIPS只是要求WTO成员方建立保护知识产权的最低标准,实际效果只是让成员方了解什么是必须采取的最低限度的行动或措施,以完成 TRIPS协议所设定的目标,美国当然不会就此满足,只要有合适机会,必然不放过寻求第③种情形的可能性。关于第③种情形,美国目前不太可能以 TRIPS为基础提起“不违法之诉”。原因在于:首先,“不违法之诉”要具备三要素:措施、利益和因果关系。“利益”指的是由GAT T1994第2条关税减让而享有的改善的市场准入机遇和由此而来的竞争机会的合法预期,但是,T RIPS并没有像 GAT T关税减让和 GATS具体承诺,没有给合法措施起诉的空间[8],也没有市场准入的概念,因此仅从成立要件来看,就存在很大困难。其次,即使此类诉讼成立,按照DSU第26条第1款(b)项的规定,WTO也无权要求被申诉方取消那些不利于美国的行为或措施,而仅是建议双方完成一个互相“满意的调整”。如何与对手达成“调整”,也是美国面临的一个棘手问题。所以,美国提起“不违法之诉”的可能性不大,但这个难题却正是美国要超越的目标。美国一边充当世界警察,一边却置身“法”外,目的仍是要利用自己的“违法”,促成知识产权国际贸易的新秩序。在这方面,GATT和WTO的建立已有先例,故伎重施之下重演历史也并非完全不可能。所不同的是,现今的“特别 301条款”立足点更高,隐蔽性更强,表面上“呈式微之势”[9],但在对知识产权新形式保护的多边协定达成之前将是美国保护其新型知识产权最得力的工具和手段。[5]

4.2 中国的应对策略

中国在应对“特别 301条款”时,目前需要解决的重大问题就是如何摆脱被动局面,不再受制于美国。笔者认为,中国首先应认清局势。现阶段的世界贸易,国家间的关系错综复杂,既相互竞争,又互相依赖,任何制裁都会造成“牵一发而动全身”的后果。中国的经济实力位居世界第二,有能力与美国抗衡,美国不得不考虑这一事实,因此目前美国对中国动用“特别 301条款”,很多情况下只是作为威胁武器,并不会真正实施。同时,国际贸易保护主义日益盛行,虽然美国外贸政策仍以自由贸易为主导,但又有条件地背离 WTO规则,呈现出两面性,因此在判断“特别 301条款”是否会实施时,可从美国的经济状况及周期影响,开展国际政治的需要等因素来考虑。[10]其次,既要治标又要治本,将各项措施落实。WTO所确立的争端解决机制,已为各国解决知识产权争端提供了一个有效平台,我国应尽量利用WTO规则争取有利条件,也带动其他发展中国家形成牵制力量,在国际社会为自己争取话语权,拖延美国的战略意图,为提高自身知识产权水平争取时间。在必要的时候,我国应效仿美国及欧盟,进一步建立与完善自己的对外贸易壁垒调查制度,转守为攻[11],与之抗衡。若要达到真正“治本”的效果,中国只能靠增强自身实力。这方面可采取的手段有很多:①加大宣传引导,改变长期以来许多人不劳而获知识产权产品的习惯,培养等价有偿的交易观念;②加强法治建设,加强理论研究,多训练法律专业人才,达到知己知彼的目的;③与发达国家合作,共同生产或创作知识产权产品,提高国内相关产业的市场竞争力,提高知识产权保护的标准;④引进科技人才,协助中国知识产权的研究开发与管理,这是迈向知识产权大国的有效途径;⑤借鉴美国的成功经验,鼓励并推动国内产业联盟建立,以团体的力量提升知识产权保护水平,并有效对抗外来压力。

总之,中国应尽快拉近或赶上发达国家的知识产权水准,当与美国的知识产权水平接近或达到相当程度时,将迫使其不得不放弃“特别 301条款”,转而寻求更高标准。这或许正是美国愿意见到的一种结果,但就中国而言,不能仅满足于不败之地,还要尽快扭转局势,寻求公正、合理的世界知识产权新秩序。

[1] 杨国华.美国贸易法“301条款”研究 [M].北京:法律出版社,1998.

[2] 李明德.“特别 301条款”与中美知识产权争端 [M].北京:社会科学文献出版社,2000.

[3] 沈鑫.从权力导向到规则导向:中美知识产权争端解决机制的演进 [J].暨南学报(哲学社会科学版),2011(4):69-77.

[4] 齐爱民,雷朝霞.后危机背景下对美国 301条款的重新审视[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2012(3):37-41.

[5] 梁桂青,陈永平.Trips协议与中国知识产权国际保护——从美国特别 301条款谈起 [J].中山大学学报论丛 ,2005(3):412-417.

[6] 赵维田.WTO的司法机制[M].上海:上海人民出版社,2004.

[7] 王晓先.美国“337条款”与“特别 301条款”的比较及应对 [J].广东工业大学学报(社会科学版),2010(1):37-41.

[8] 赵维田.“不违法之诉”——论 WTO司法机制 [J].国际贸易 ,2001(8):37-41.

[9] 姬元婕,邵 煜.论中国与美国关系中的知识产权因素[J].河南工业大学学报(社会科学版),2012(1):61-64.

[10] 郭雳.美国“301条款”与 WTO争端解决机制的互动及其前景预测 [J].中国法学,2001(5):145-151.

[11] 史晓丽.我国对外贸易壁垒调查制度实体规则研究[J].法学杂志,2011(7):25-28.