山西省区域经济差距变动趋势与原因探析——基于 1978年~2009年山西省数据的实证分析✴

孙维峰,张秀娟

(运城学院经济管理系,山西 运城 044000)

0 引 言

改革开放以来,中国经历了持续快速的经济发展,取得了举世瞩目的成就。与此同时,区域经济差距也在扩大。因此,20世纪90年代以来,我国区域经济差距问题逐渐得到了国内外学者的广泛关注。这些研究主要集中在两个方面:一方面,大部分研究集中于中国区域经济发展差距的趋势,即对区域经济差距是收敛还是发散的探讨;另一方面,有相当一部分研究则探讨影响区域经济发展的因素与区域经济差距形成的原因,并提出建议性策略。关于区域经济差距收敛问题,目前主要是利用统计数据从全国三大区域或省级层面上进行研究,由于研究的期间、采用的方法、选取的指标等存在差异,研究的结论也大不相同。然而,Benjamin等人利用调查数据的研究表明,省与省之间收入的平均差异只能解释家庭收入差异的很小一部分,大部分差异是由于省内的家庭收入差异。①他们发现,1987年省份差异只占家庭收入差异的 26%,1995年该比例为 37%,2001年该比例为 28%。因此,地区差异无法解释大部分的收入差异。[1]624-625以省为单位研究省内的经济差距对于实现区域经济协调发展具有重要意义,而目前学术界基于省份的角度对某个省份内区域经济差距的研究相对较少。

山西省位于我国的中部,是我国的资源大省,改革开放以来经济得到了快速发展。关于山西省的经济发展问题,学者们从不同角度进行了研究。杨晶玉等研究了正规教育知识与山西省长期经济增长的关系,结果表明,1952年~1997年,山西正规教育知识对经济增长具有显著的促进作用。[2]张朝兵从金融发展的角度探讨了山西省的经济发展问题,发现金融发展并不是推动经济增长的原因。[3]冯江茹和范新英研究了产业结构变动和经济增长的关系,结果表明,虽然山西省产业结构对经济增长起到了积极的推动作用,但这种作用非常微弱。[4]王保忠和黄解宇对山西省经济增长和能源供求之间的关系进行了实证分析,研究结果表明,山西省能源供给和需求总量对GDP具有显著的单向Granger因果关系。[5]张腊凤的研究表明,固定资产投资是山西省经济增长的主要推动力。[6]因此,学术界对于山西省经济发展的相关研究,主要是从不同的角度解释何种因素促进了山西省的经济发展。而目前并没有学者对山西省的区域经济差距问题进行系统研究。因此,本文首先检验山西省1978年到2009年区域经济差距的收敛性,进而采用增长核算的方法对影响区域经济差距的因素进行分解,从而指出山西省实施区域经济协调发展战略的着眼点。本文的研究也能为其它省份的相关研究提供借鉴。

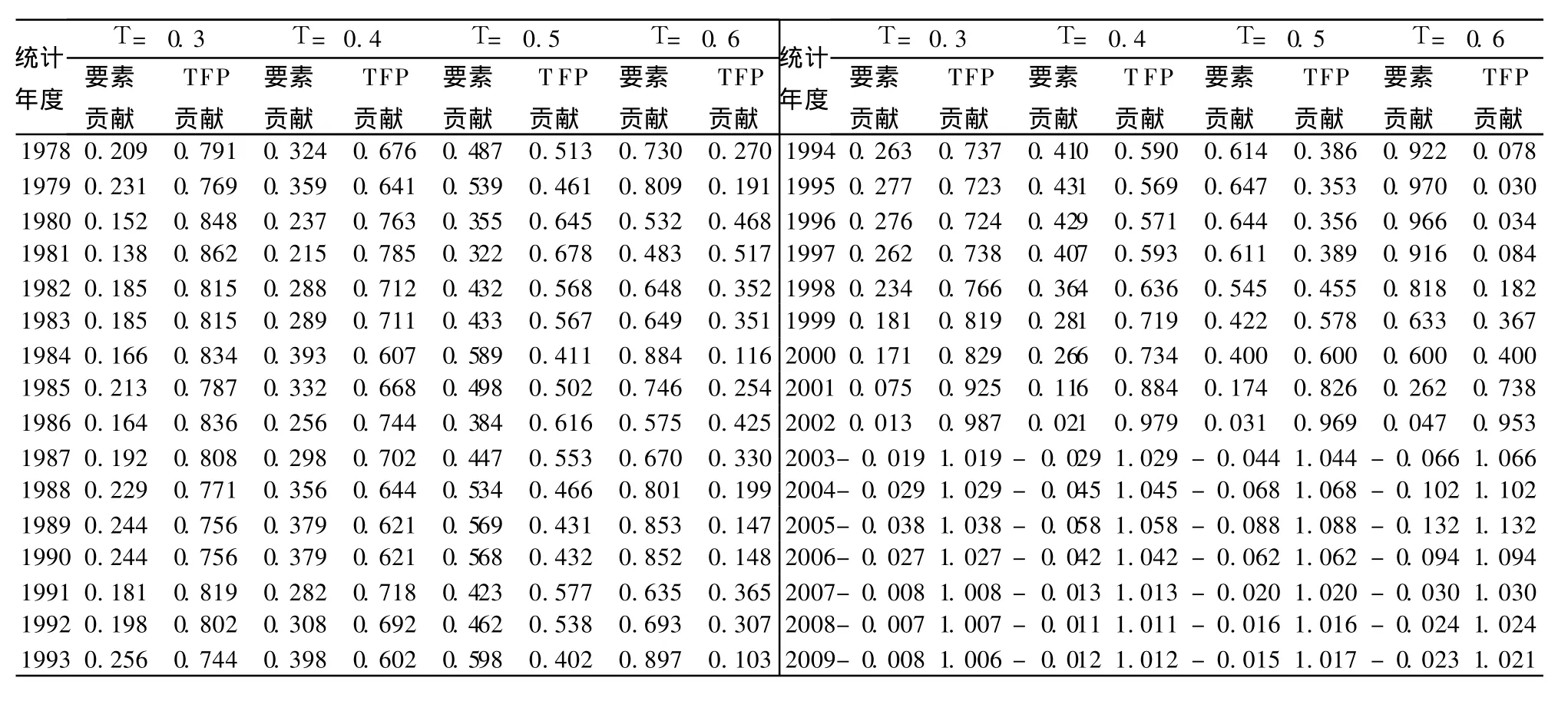

1 山西省区域经济收敛性检验

在讨论区域经济差距时,有两个收敛概念(巴罗和萨拉伊马丁)。[7]12-17如果低收入区域比高收入区域增长得更快,则低收入区域就会在人均收入水平的意义上赶上高收入区域,这是U收敛的概念。所谓e收敛,是指各区域间人均收入水平的差异随时间推移而缩小的趋势。在文献中,对于e收敛,通常采用描述性的方法,这种收敛的统计显著性却无法检验;U收敛采用非线性最小二乘法,能够判断收敛的统计显著性。因此e收敛和U收敛二者可以相互补充。

1.1 1978年~2009年间山西省e收敛检验

本文采用变异系数、泰尔指数和e系数对山西省区域经济增长的e收敛进行检验。②数据主要来自于《辉煌山西60年:资料篇》以及历年山西省统计年鉴,计算结果见表1。从表1可以看到,三种测度方法得出的结论基本一致。具体来说,从 1978年到1985年,山西省的区域经济差距基本保持稳定,从1986年开始有了缓慢的上升,一直持续到1992年。从1993年开始山西区域经济差距开始缩小,但直到1999年之前,缩小速度很缓慢;2000以后区域经济差距开始以较快的速度缩小,但这种缩小的趋势到2007年停止了。整体上看,1978年~2009年间山西省的区域经济差距呈现“趋异-趋同”的变化过程。2009年的变异系数、泰尔指数和σ系数分别比1978年低17.4%、29.9%和 12.9%。

把山西省的区域经济差距与其它地区进行比较是有意义的。罗勇采用变异系数测度的 1978年~2004年间东中西部差距在 0.2~0.4之间,中部内差距在 0.15~0.3之间。[8]142-147王启仿采用e系数估计了江苏省 1978年~2000年间的区域经济差距,估计结果为e系数在0.15~0.3之间。[9]覃成林和彭宝玉发现,1978年~2000年间河南省区域经济差距的变异系数在0.25~0.4之间,而e系数在0.3~0.45之间。[10]张晓青对山东省区域经济差距的研究表明,其e系数在 0.1~0.25之间。[11]因此,尽管2009年山西省区域经济差距比 1978年缩小了,但无论是与全国三大区域间差距,中部内差距,还是与其它省份内部的区域差距进行比较,山西省的区域经济差距还是比较大的。

表1 山西省各地区人均 GDP的变异系数、泰尔指数和e系数

1.2 1978年~2009年间山西省U收敛检验

从上面e收敛检验可知,1978年~2009年山西省各地区人均GDP呈收敛的趋势,但e收敛的统计显著性却无法检验。绝对U收敛是e收敛的必要(但非充分)条件。因此,我们可以通过检验绝对U收敛的统计显著性来间接检验e收敛的显著性。也就是说,如果绝对U收敛在统计上是显著的,那么可以认为e收敛也是统计上显著的;如果绝对U收敛在统计上是不显著的,那么e收敛必然也是不显著的。下面笔者利用山西省各地区的人均 GDP数据对绝对U收敛进行检验。

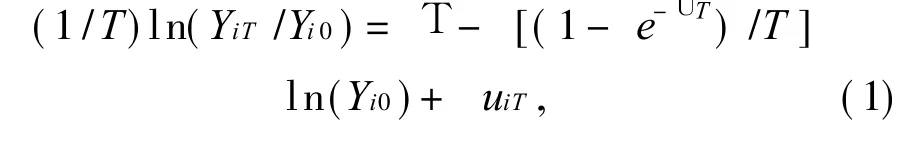

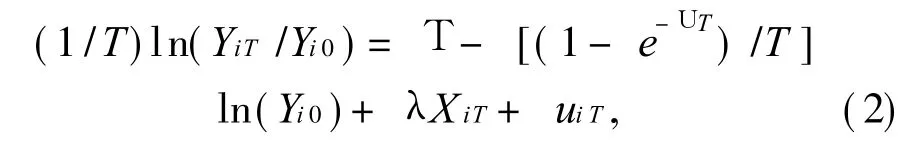

各地区人均 GDP绝对U收敛的一般回归模型为上述模型式中:Yi 0和 Yi T分别代表第 i个地区在期初和期末的人均 GDP,U为收敛速度。若U大于零,表明各地区人均 GDP初始水平与其增长率呈反向关系,则所研究的N个地区经济增长存在绝对U收敛。若U的符号为负,表明各地区人均 GDP初始水平与其增长率呈正向关系,则这一时段地区间人均GDP差异呈现扩大的趋势。

表2显示了山西省不同时段绝对U收敛检验的回归结果。从中可以看出,1978年~2009年间,U的系数为正,表明在此期间山西省区域经济差距呈现收敛趋势,收敛速度为 1.1%,然而U的系数却没有通过统计显著性检验。以1992年为分界点把整个期间分为1978年~1992和1993年~2009年再分别进行检验,然而回归系数仍没有通过统计显著性检验。③当我们把整个期间分为 1978年~1985年、1986年~1992年、1993年~1999年 和 2000年~2009年四个时段进行检验时,得到了类似的结果。

表2 绝对U收敛检验

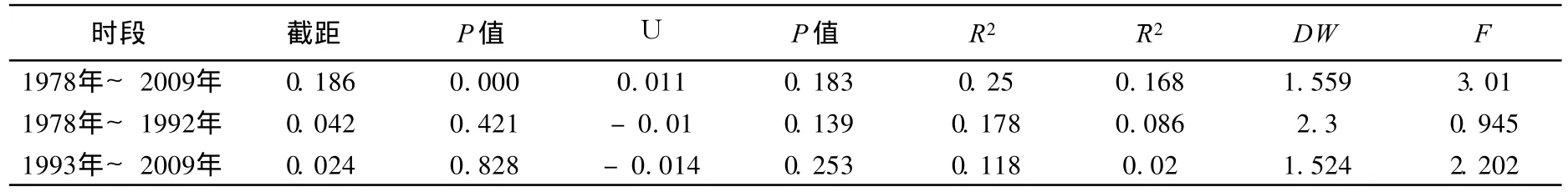

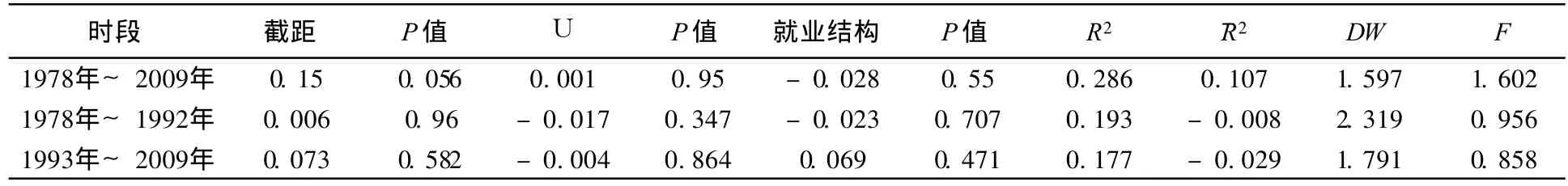

在绝对U收敛模型中,人均 GDP的初始水平是影响收敛的唯一因素。然而,影响收敛的因素有很多。如果在收敛模型中再加入其它一些对收敛有影响的条件变量,这种收敛就成为相对U收敛。笔者在上述绝对U收敛模型中加入一个条件变量,这个相对U收敛模型为

上述模型式中:XiT为某一时段内i地区第二产业和第三产业就业人数之和占总就业人数比重的平均值。对该模型的估计见表3,笔者也没有发现在不同时段内山西省区域经济存在相对U收敛。

表3 相对U收敛检验

总之,1978年~2009年间山西省区域经济并没有发生绝对或相对U收敛,由于绝对U收敛是e收敛的必要条件,因此可以认为山西省在此期间内发生的e收敛并不具有统计显著性。考虑到山西省的区域经济差距高于全国三大区域间差距以及一些其它省份,因此进一步探讨影响区域经济差距的因素至关重要。下文笔者将增长核算的方法对影响地区经济差距的因素进行分解。

2 山西省各地区经济差距的因素分解

从新古典经济增长理论来看,地区经济差距产生的原因可以分为要素投入和全要素生产率。那么,要素投入和全要素生产率哪个更重要呢?很显然,对该问题的解答具有重要的政策含义。索洛提出的增长核算方法是分析地区经济差距的有力工具。在使用增长核算方法分解地区经济差距时有两种方法:资本产出比法和资本劳动比法。彭国华指出,相对于资本劳动比法,资本产出比分解法具有两方面的优势:①核算的无偏性;②具有直观性的经济和政策含义。[12]而且,资本产出比分解法适用于各种技术进步:劳动增进型、希克斯中性型和资本增进型。因此,笔者使用资本产出比法进行增长核算。

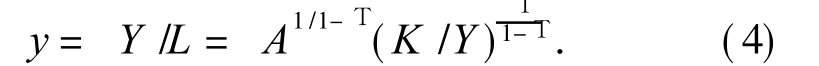

下面笔者以希克斯中性技术进步的函数形式进行说明。假设总量生产函数为 Cobb-Douglas形式,并满足规模报酬不变

上述关系式中:K为资本存量,L为劳动投入。④从理论上讲,用附加人力资本的劳动投入比单纯劳动投入要好,通常用平均受教育年限来度量人力资本,但笔者无法获得山西省各个地区劳动者的平均受教育情况,故只能选择单纯劳动投入。式(3)两边同时除以 L,可以得到

从等式(3)到等式(4)纯粹是数学上的等价变换。这里,全要素生产率 TFP= A1/1-T,令 X表示要素投入,X= (K/Y)T/1-T,则劳均产出 y=TFP*X。这就是增长核算的资本产出比(K/Y)分解法。

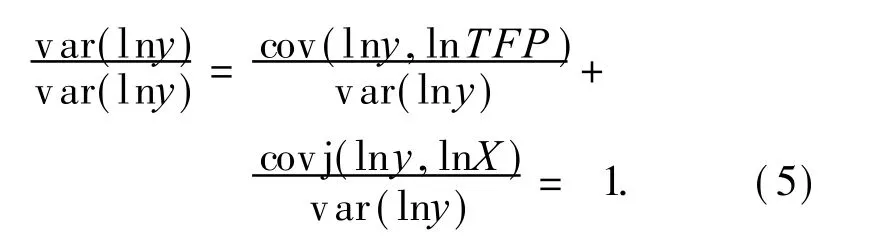

那么在山西省的地区经济差距中,到底全要素生产率 T FP、要素投入X和资本产出弹性α哪个因素影响大呢?要想缩小山西省的地区经济差距,应主要从何处采取措施呢?对此问题的回答,笔者采用 Klenow and Rodriguez-Clare提出的方差分解法进行分析[13]268-302,其公式为

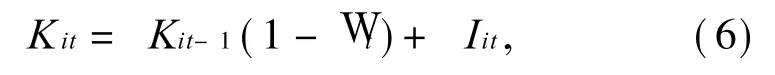

在运用式 (5)进行分解时一个难点在于对资本存量的估计。目前普遍采用的测算资本存量的方法是永续盘存法

在式(6)中:i指地区,t指第 t年,I为当年投资变量,采用较多的是全社会固定资本投资和资本形成总额,考虑到数据问题,本文以全社会固定资本投资作为当年投资的衡量指标。笔者采用 Young的做法来估计基年的资本存量[14],即用各地区1978年的全社会固定资本投资除以10%作为该地区的初始资本存量。W为资本的经济折旧率,张军等计算的经济折旧率为 9.6%[15],本文直接采用这一结果。

表4是对山西省地区经济差距方差分解的计算结果,从中笔者得到以下几点结论:

1)资本产出弹性对分解结果具有重要影响。资本产出弹性越低,要素投入对地区经济差距的影响越小,全要素生产率的影响越大;反之则相反。山西省各个地区的资本产出弹性并不相同,大体处于0.3~0.6之间,这说明资本产出弹性是影响山西地区经济差距的重要因素。

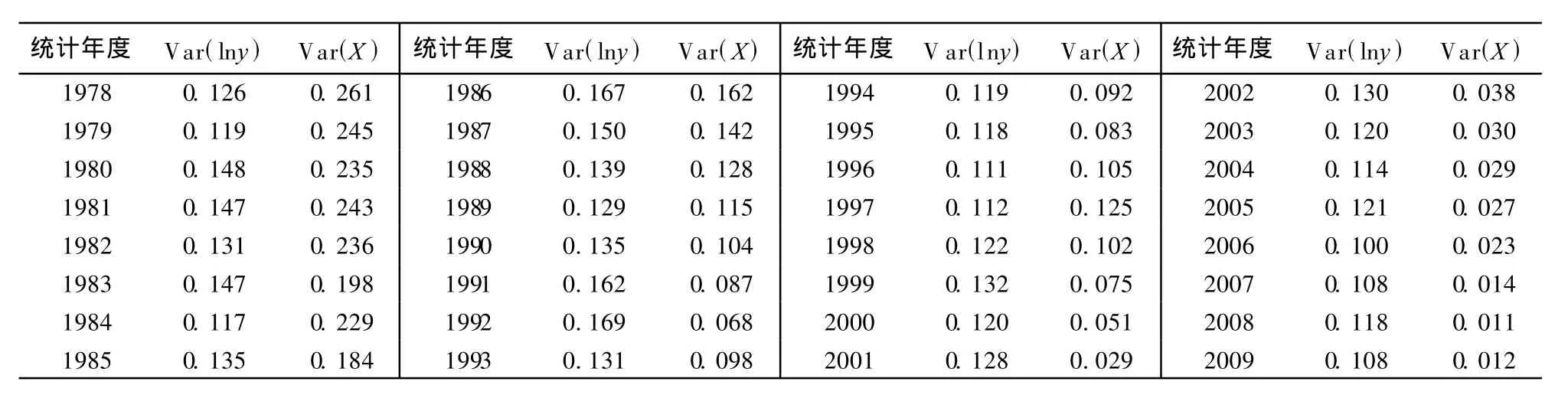

2)从整体上看,无论资本产出的弹性取何值,要素投入对地区差距的影响都逐渐下降,尤其是自20世纪 90年代中期以来,这种下降趋势非常明显;而全要素生产率的影响正逐渐上升。从2003年开始,要素投入对地区差距的影响为负值,这说明要素投入实际上是促使地区差距缩小的因素,这一时期地区差距完全来自于全要素生产率。究其原因,则主要在于中央政府开始采取“中部崛起”战略,省政府也采取了一些地区经济协调发展的战略,加大了对低收入地区的投入。从表1可知,从20世纪中期开始,山西省的地区经济差距出现了e收敛,表3说明了这种收敛的原因主要在于要素投入。为了更为直观地看出这一点,笔者在表5中列出了1978年~2009年间劳均产出和要素投入的方差。从 1978年~2009年,lny的方差在 0.1-0.17之间波动,而要素投入的方差从 0.26稳步下降到 0.01。这进一步说明山西省地区经济差距出现的e收敛趋势是要素投入差距缩小的结果。然而,与要素投入不是经济可持续发展的源泉一样,仅仅依靠要素投入来缩小地区差距也是不可持续的。从表4可知,2003年~2009年,要素投入缩小地区差距的力量是逐渐减弱的,表1也表明e收敛趋势在 2007年停止了。第二部分表明山西省区域差距的U收敛和e收敛在统计上不显著,原因可能就在于差距的缩小主要来自于要素投入。因此,将来山西省要继续缩小区域差距,必须从提高低收入地区的全要素生产率着手,而不能仅仅加大要素投入。

3)在T取何值时,表4中地区差距方差分解更符合山西省的情况呢?对此,笔者认为山西省整体的资本产出弹性可以作为一个参考。笔者利用山西省的数据估算了山西省整体的资本产出弹性,结果为T等于 0.372。考虑到山西省各地区的资本产出弹性处于 0.3~0.6之间,笔者认为T等于 0.4时的方差分解更符合山西省的情况。当T等于 0.4时,在整个 1978年~2009年间,全要素生产率在山西地区差距的决定中占有绝对主导地位,要素投入的作用相对较小,且逐渐递减。

表4 山西地区经济差距:方差分解

表5 1978年~2009年劳均产出和要素投入的方差

3 结 语

缩小区域经济差距是实施区域协调发展战略的关键环节。本文实证分析了 1978年~2009年间山西省区域经济差距的收敛性,并对其原因进行了分析。结果表明,就e收敛而言,整体上看,1978年~2009年间山西省的区域经济差距呈现“趋异 -趋同”的变化过程。2009年的变异系数、泰尔指数和e系数分别比1978年低 17.4%、29.9%和 12.9%。然而山西省区域经济并没有发生绝对或相对U收敛,由于绝对U收敛是e收敛的必要条件,因此可以认为山西省在此期间内发生的e收敛并不具有统计显著性。

本文利用基于资本产出比分解的增长核算法分析了全要素生产率、要素投入和资本产出弹性在影响山西省区域经济差距时的相对重要性,发现资本产出弹性是影响山西区域经济差距的重要因素。在T等于 0.4的假定下,整个 1978年~2009年间,全要素生产率在山西地区差距的决定中占有绝对主导地位,要素投入的作用相对较小。然而,无论资本产出弹性取何值,要素投入对地区差距的影响呈逐渐下降趋势,自 20世纪 90年代中期以来这种现象尤其明显;而全要素生产率的影响逐渐上升。山西省自 20世纪 90年代中期开始出现的e收敛趋势是要素投入差距缩小的结果。2003年~2009年,要素投入实际上是缩小区域差距的力量,山西省的区域差距完全来自于全要素生产率,然而仅仅依靠要素投入来缩小地区差距是不可持续的。总之,本文的研究表明,山西省要继续缩小区域差距,必须从提高低收入地区的全要素生产率着手。

[1] [美]道恩·本杰明,劳伦·勃兰特,约翰·贾尔斯,等.中国经济转型中的收入不平等[G]∥伟大的中国经济转型.上海:格致出版社和上海人民出版社,2009.

[2] 杨晶玉,任义科 ,梁义成.正规教育知识与长期经济增长——基于山西省的实证研究[J].生产力研究,2007(3):85-86.

[3] 张朝兵.山西省金融发展与经济增长关系实证研究(1978年~2007年)[J].管理世界 ,2010(4):181-182.

[4] 冯江茹,范新英.山西产业结构与经济增长关系的实证研究 [J].兰州商学院学报,2010(4):50-55.

[5] 王保忠,黄解宇.能源供给、能源消费与经济增长的关系——基于 1978-2009年山西省数据的实证分析 [J].技术经济 ,2010(2):74-80.

[6] 张腊凤.山西省固定资产投资对经济增长的影响 [J].山西大学学报(哲学社会科学版 ),2011(1):131-135.

[7] [美]巴罗·罗伯特 J,哈维尔·萨拉伊马丁.经济增长[M].第 1版.何晖,刘明兴,译.北京:中国社会科学出版社,2000.

[8] 罗勇.产业集聚、经济增长与区域差异——基于中国的实证[M].北京:中国社会科学出版社,2007.

[9] 王启仿.区域经济增长收敛假说与现实考察——以江苏省为例[J].农业技术经济,2004(1):39-43.

[10] 覃成林,彭宝玉.河南区域经济增长趋同实证分析[J].经济问题探索,2005(8):87-90.

[11] 张晓青.改革开放以来山东省区域经济增长趋同与差异 [J].地理科学进展,2010(12):1577-1583.

[12] 彭国华.两种增长核算方法的比较——兼论中国地区差距的决定性因素 [J].南方经济,2009(7):14-22.

[13] Klenow P,Rodriguz-clare A.The Neoclassical Revival in Growth Economics: Has It Gone Too Far?[G]∥ BernankeB S, Rotemberg JJ. NBER MacroeconomicsAnnual1997. M A: MIT Press,1997.

[14] Young A.Gold into base metals:productivity growth in the people's republic of China during the reform period[J]. Journal of Political Economy,2003,111(6):1220-1261.

[15] 张军,吴桂英,张吉鹏.中国资本存量 K的再估算:1952年~2006年 [J].经济研究,2004(10):35-43.