“认知词”与对外汉语词汇教学

方环海

(厦门大学海外教育学院,中国厦门361005)

一、引 言

对外汉语教学属于第二语言习得的范围,在已有的母语语言系统背景下,如何习得第二语言,这与人类的认知方式、人脑的生理机能等具有密切的关系,可以说,包括语言学习在内的一切学习都是一种心理认知过程,其中,学习者必须对目的语的词汇、语法和语用规则进行选择并加以组织,可见词汇学习是习得一门新语言的第一步。①遗憾的是,很长时间以来,对外汉语教学的词汇问题一直没有引起应该有的重视,王珏(2009)认为主要表现有三:1)词汇教学的主体地位没有得到凸显,教学实践作为准备阶段,与语音、语法、口语、听力、写作没法比;2)词汇教学的学术地位没有得到重视,仅限于操作范畴,研究中没有得到与其他教学板块一样的理论关注;3)即使作为教学实践,词汇教学也没有得到重视,缺乏有意识的安排与组织。②对外汉语教学中,词汇教学是个非常基础的内容,涉及范围很广,也许正因为其基础性,所以很长时间词汇教学一直处于很边缘的从属地位。其实,从语言认知与习得的方面看,不掌握汉语词汇,所谓的汉语能力培养则丧失了根基,根本无从谈起。对对外汉语教学而言,词汇教学应该具有非常突出的地位,胡明扬(1997)、陆俭明(2007)认为,词汇学习是一个重要但是没有得到重视的领域,词汇教学理应在对外汉语教学中占据一个重要位置,应该引导学生运用词汇到位、得体,富于表现力。③

对外汉语教学的根本目的就是培养学生具有目的语的交际能力,表面上看,学习一个词就是把目标语音和外在世界中的物体进行配对。就对外汉语教学意义上的交际能力而言,Dell Hymes(1972)一般认为语法能力(形态、句法、语义、语音规则)、社会语言学能力(社会文化规则和语篇规则)、策略能力(语法能力有关的处理错误迟疑、如何回避等④,社会语言学能力有关的得体性以及交际通畅等)是其中的主要内容;刘颂浩等(2004)认为背景能力、语言能力、语用能力、策略能力、流畅能力组成了人类的交际语言能力⑤。不论多少组成,交际能力基本也就包括语法能力(复杂复用规则)、语用能力(选择策略)、语篇能力(连贯表述)等几种⑥,不过如果没有词作为认知基础,这些能力都会失去根基,成为无源之水、无本之木,难以谈得上培养,或者也可以这样说,没有词汇作为单位,这些能力根本就难以表现出来。故此,词汇教学应该成为对外汉语教学里的主导角色,而不再是语法体系里的被动组件,这是符合也是顺应国际学术界二语习得研究的大趋势的,站在认知语言学的角度看,词汇也恢复了作为语言结构层次的核心地位,而语境化更是未来语言学的发展趋势。⑦汉语里字词关系本就复杂,为此,我们提出“认知词”的概念,并对对外汉语的词汇教学策略进行探讨。

二、认知单位争议与汉语的“字词句”关系

词汇在日常生活中得到极为广泛的使用,语音虽然贯穿其中,但是人们的知觉并不明显,而语法就更为隐形,日常的言语运用中根本就不会考虑语法的存在,所以当代认知语言学认为,词汇是整个复杂的语言认知与习得过程中最为基本的单位。许多学者认为,包括阅读⑧与理解⑨在内的语言认知过程,都是从一个词到另外一个词的认知加工过程。这种认识并不奇怪,因为对于印欧语而言,词汇容易切分,确实是一个明显的认知加工单位,词与词的边界比较清晰,但是值得注意的是,汉语却与之迥异,词汇并没有成为一个边界明晰的认知加工单位,究竟是以词为单位,还是以语素或者字为单位进行认知加工的,语言学界争议颇多。⑩甚至什么是词这样的问题,学术界对此仍然莫衷一是,意见难以达成一致。赵元任(1968)认为,汉语中对词汇的定义非常模糊[11],有的研究发现,即便是非常熟练的中文使用者,也对词汇与词汇之间的界限产生分歧。[12]汉语词汇是由一个音节或者两个以上音节构成,可长可短,“酱”是一个词,“油”也是一个词,“酱油”还是一个词,甚至“柴米油盐酱醋茶”还是一个词,这样汉语的词汇大小处于变化过程中,并不恒定。同时,汉语词汇缺乏明显的形式标记,更缺乏形态来表示词类、性、数、格、时、体等语法范畴信息,所以一直以来,词汇问题成为汉语研究中的边缘地带,在汉语中的地位根本没有印欧语中那样重要,也不彰显。但是即便如此,词汇仍然是汉语里尤其是在认知语言学背景下非常值得关注的问题。

汉语中的字词关系非常复杂,汉字的构词能力也有差异,对外汉语教学中,如果以为学会汉字也就明白了所构成的词语的意义甚至句子语篇的含义,未免过于理想化了。以往的研究说明,在认知加工时,由于语音、语义、形体相似的词汇之间联系紧密,认知加工时容易发生语音、语义、形体相近的词汇的群体性激活,加工的目标词容易受到邻近的语音、语义、形体相关词语的干扰,相关词汇的认知发生群体性激活后,不相关的词汇认知被抑制,最终在群体性激活的词汇中选择我们需要的词汇。不过,仅此而言,仍然难以断定认知加工中是以词汇为单位,还是以语素为单位。[13]目前有研究表明,在汉语认知加工过程里,最为重要的编码单位应该是语素。[14]不过这些研究由于自身研究参量的控制因素,使得许多结论难以确证。汉语中字词句在认知语言学体系里的分立关系并不显著。王立(2003)研究认为,从语感的角度看,词是一个认知单位,而语感就是判断这个认知单位的标准。

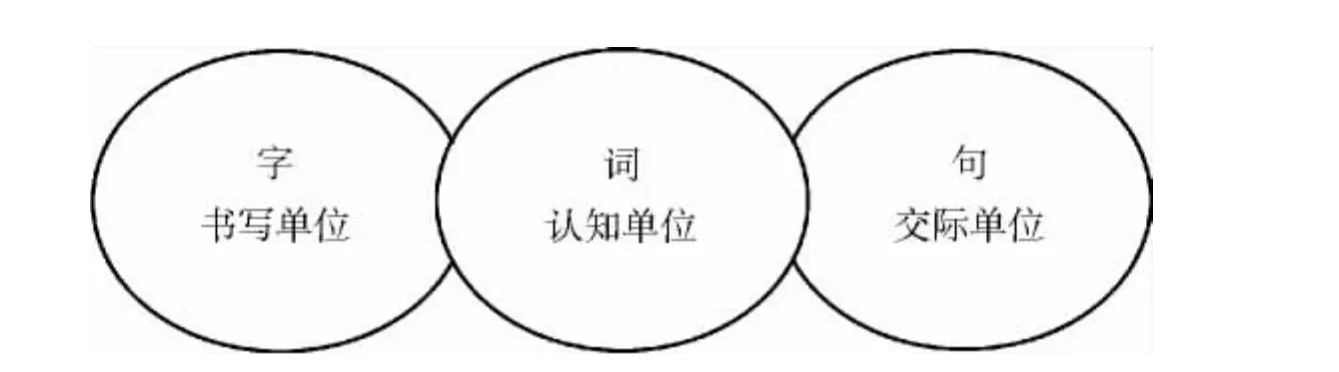

在我们看来,汉语中字、词、句的关系应该可以这样表述:字是书写单位;词是认知单位;句子是交际单位。形式上看,字与词之间存在交叉地带,虽然有的一个字就是一个词,有的词可以成为交际单位的句子,但就对外汉语教学而言,字作为书写单位可能更为合适一些。图示如下:

套用法国“词汇-语法”(Lexicon-Grammar)的原则,句子就是最小的交际单位。上图可见,从字到词,是语义合成的过程;而从词到句子,则是句法合成的过程。所以词,刚好处于语义合成与句法合成的接口位置,也是核心位置。

三、“认知词”概念与词汇的认知角色

语言的根本属性是它的交际功能,而交际是一个涉及信息意图与交际意图的一个表达-理解过程[15],从语言的本质来看,语言现象存在于语言社团的认知活动之中,所以在对外汉语教学里,我们需要关注语言社团的语言认知意识。[16]美国心理学家米勒曾在心理学界首先提出了“组块”(chunk)的概念[17],组块指的是人脑中记忆单位,是测量短期记忆的最小单位,短期记忆主要负责从长期记忆里提取相关信息,并用这些信息加工处理从感觉记忆传来的信息,最后再作为长期信息储存下来。短期记忆只是一个信息加工处理的环节,能够将短期记忆与长期记忆的信息进行有效链接。可见,“组块”是一个认知信息量单位,至于这个信息量单位有多大,目前虽然并无一致的意见,但是能够确定的是,作为记忆和认知的单位,我们大脑里肯定存在着一组一组的记忆组块,这是人类认知的主要原理。

“组块是记忆组织的一个单位,在记忆中已经形成的组块可以形成一个集合,并可以组合而成一个更大的单位。组块意味着递归式地建构这样结构的能力,因此使得记忆组织呈层次性。组块仿佛是人类记忆的一个普遍存在的特性,但无疑的,它能形成运用规则的普遍基础。”[18]在语言学领域,相应的“组块”就是句子内部的一个非递归的核心成分,说明了人脑在发送和接受语音信息或者其他符号序列时倾向于进行组块式处理,偏向于取一个意义上具有完备性、形式上具有整体性的组块,组块成为一个不大不小的认知信息量单位。[19]

在语言习得过程中,“词”的表现形式常常是以词语即词与词的搭配组合的形式来表现,而不是所谓的一个个单词/单字来表现。[20]也正是基于此,我们认为对外汉语教学中应该建立“认知词”的概念,类似于认知科学中的“组块”。在对外汉语教学领域内,所谓“认知词”的含义是:1)是一个不大不小的语言认知单位,也是人类进行语言认知与语言认知加工的一个整体单位;2)在目的语语言里,是基本能够感知和独立使用的单位。需要说明的是,“认知词”的含义非常接近黎锦熙(1924)对汉语“词”的定义,也最符合对外汉语教学范围里词的定义。黎锦熙认为,汉语里的“词”是说话时候表示思想中的一个观念的词语,词语可以简称为词,就是言语中间一个一个观念的表示。而“观念,一名意象,英文为idea。在此处是用它的广义:一切外界的感觉、反映的知觉、想象、乃至概念等,凡是由认识作用而来的,都可叫做观念。用声音或文字来表示这些单体的整个的意象,都叫做词”。黎锦熙的这一认识很是精到。“蓝天”、“白云”、“小桥”、“大湖”、“羊肉”、“高山”是词是语,语言学本体研究中可能有所争议,但是实际运用中99%的人认为“蓝天”“白云”、“小桥”、“大湖”、“羊肉”、“高山”是一个词[21],100%的人认为“今天”、“蔬菜”、“水果”、“天气”、“乌云”是一个词,认知上也不会切分处理,因此,汉语里的“词”应该是一个广义的概念,包括了词和语,并且和人的认知密切联系。言下之意,对外汉语教学里的“词”,不仅是个单纯的语言学上的理论概念,更是一个社会的、心理的概念,与人类的认知心理基础有紧密的关系,是一个语言社团普遍认同而且广泛使用的现成的语言认知单位。

研究对外汉语教学里的语言认知单位,应该一切以语言的实际运用为依据,而不是语言学家们坐在书斋苦思冥想、讨论制定出来的。王立(2003)运用社会语言学的调查与统计的方法,基于公众语感的测量,分别从汉语拼音的分写、连写和词语的切分等方面,对汉语词的认知与构词范式研究进行了抽样调查,探讨了汉语中“词”的公众语感和“词”的认知性,极力主张语言感知的测量是汉语语词认知的科学途径。结果研究显示,“我国、水里、这个、每天、看到、地下、飘着”都被95%的汉语社团成员当做一个词来看待,也就是一个“认知词”,是不可切分的一个整体认知单位。这些认知词,在语义上自足,意义上表征充分,这些现象很容易觉察到,在阅读说话的时候,学习者、母语者也并不是一个字一个字地读和说,甚至也不是一个一个单词的读和说,而是一块一块地进行阅读和说话,这“块”,就是认知的需要,所以认知词在言语交际中非常重要,是真实语言行为中的交际单位。[22]甚至“看上去、分开来、说不出、说得好、大城市、每一次、大半天、实际上、爱心工程、把关、暗箱操作、百年老店、摆脱贫困(脱贫)、拜把兄弟、党委书记、记忆力、学杂费”等等,也都被认为是“认知词”,还有的例如“说得过去、表现出、很扎实、房间里”也被40%的社团成员看做是一个“认知词”,这还是汉语母语者的认识,估计二语学习者的比例还会更高些。值得注意的是,对比研究发现,“我国、水里、实际上、做得好”等在韩国人那里也被列入前1000个常用词,也就是说,这些“认知词”在韩国人的认知系统里是一个认知单位,也是一个语言单位,辅证了王立(2003)的调查结果。

四、认知词与对外汉语教学

先举个例子,许多老师在教学时将“病”解释为“人的身体的某个地方不好”,留学生就造出这样的句子:“我的头发病了。”这个句子的错误就来源于对“病”含义的过度类推。由于认知体系的联想迁移作用,我们的大脑总是在记忆中寻找已经存在的概念并且以最为节约的方式进行新的认知活动。在于外部语言环境的相互作用下,逐步向目的语靠拢。这一中介语的完善过程完全是通过客观语言事实、人的生理基础和认知能力来实现的。[23]而汉语里的词在汉语中缺乏显性的形式标记,确立基本的语言认知单位,是组织对外汉语教学和教材编写的基本问题,无疑也是教材组织的立足点。

对外汉语教学的过程其实就是汉语非母语学习者对汉语的认知过程,从认知到习得是一个长期连续的过程[24]。从认知科学的角度看,语言认知过程的结果,就是范畴被作为概念储存在人脑里,形成心理词汇(mental lexicon),心理词汇的外显形式就是语言里各个词。在一种语言的语境下,一个词之所以能够具有指称功能,是建立在概念基础上的。概念是词意义的基础,词的意义则是概念在语言中的表现形式。人类二语习得的语言认知活动是在既有的语言基础上,总是力图以最为简约的方式进行,语言的线性特征、交际动机的发展和词语的使用选择是一个概念化(conceptualizing)的过程,随着对一种新语言的认知,学习者总是在大脑记忆中寻找母语中已经存在的概念,根据新认知语言的特征属性将其与已经认知的母语发生某种联系,从而进行归类与认知。对外汉语教学显然属于二语习得的范围,母语的获得与母语的生存环境在第二语言的习得过程中扮演着重要角色。二语词汇的习得不是任意的、无意识的,而是一种有意识的认知活动,来源于人的认知联系。

以“认知词”为单位,就是以人们认知中的“词”为基本结构单位,在具体教学过程中以此为出发点,而不是以“字”为基本单位,就汉语来说,汉字是书写单位,词才是我们进行语言认知、组织教学、教材编写以及语言交际的基本单位,也是最小的能够独立运用的有意义的语言结构单位。教学中我们会发现,学生即便认识每个汉字,但是并不能理解语词和句子的意义,汉语的句子和语篇,貌似是一个个汉字按照线性序列组成的,没有明显的分界标记,但是所有的汉语母语者,都在认知过程中存在着一个“心理词典”,将认知的句子分为一个个词来进行理解,这样的处理以便于学生学习过程中对句子进行有效的切分和有意义的理解。

以“认知词”为单位,正视了对外汉语教学的实际,也突出了心理词典的教学才是教学的主要内容。作为一个语言学本体概念,“词”是抽象的,汉语里尤其难以把握,但作为交际认知单位,由于人们对语言的感知是实在的,因此“词”又真真切切地存在于人类的心理词库之中,对“词”,教材词典里的解释都是“语言里最小的可以自由运用的单位”,教材词典里的解释,大多是限定于狭义的范围,属于汉语研究分析体系里的词,而汉语教学体系与研究体系不同,同样的,作为语言分析单位的“词”和作为语言使用单位的“词”不属于同一个概念范畴,内涵也有差异,汉语社团成员认知心理上存在着现成的“词”,是一个语言使用单位,是从人的心理词汇里来的,不是语言研究平面上的分析单位,完全依赖汉语社团成员的普遍认知意识,可见,语言教学的使用单位与语言研究的分析单位截然不同,语言研究的分析单位可以称为“分析词”,语言教学的使用单位可以称为“教学词”,对外汉语教学所要学习的词都是这些足够或者尽可能将概念表达清楚的词汇,需要处理的都是这些广义上的“教学词”,所谓的“词”也是实际语言生活中使用的,语言交际认知的使用单位着重于“词”的不可分割、交际功能与使用特征,本文里我们称为“认知词”,是一个一个语义自足可以直接用来表达和使用的语言单位。在语言实际交际活动中,往往并不是最小的单位在发挥交际的作用,而是一个一个看起来不大不小的理解与表达单位在发挥作用,被作为一个“认知词”来使用,这样的交际更为容易成功。对外汉语教学里应该突破“词”的狭义范畴,强调其广义范畴,认知词概念的提出适逢其时。[25]

对外汉语教学本来就属于外语教学,对于大部分刚刚接触汉语的学生而言,汉语并不能和他的母语产生什么联系,所以从什么地方开始入手进行教学组织与教材编写都是需要考虑的问题。如何正确的把握语言结构的认知本位,透视汉语内在的结构规律,尤其是在认知语言学的角度,把握汉语语言结构的认知单位,更是需要解决的问题,其一,对汉语认知基本结构单位的确认;其二,基于汉语认知基本结构单位的教学思路与教学方法。[26]徐晓东、刘昌(2008)认为,在句子加工的最初阶段,主要是句法结构的初步加工,早期句法加工过程具有很强的独立性,不会受到句子语义信息的影响,所以在这一阶段不存在语义对句法的作用。[27]结合我们的实践,言下之意,对外汉语教学中,我们教给学生认知处理的句子大多是结构简单、语义透明、语境清晰、文化含量低、复用率高的句子,对学生的认知而言,句法规则并不受语义的支配,而语义却必须接受句法的支配后才能被认知,语义模式都不能绕过句法的检验,语法是可以类推的,词汇是不可类推的,只能逐一进行描写。[28]

在现代意义的多学科共同参与的学术视角下,对外汉语教学中采用“认知词”的教学策略,比较传统的语法教学中心而言,其优点是显而易见的,由词汇引出语法规则,催生语感,带动交际,促进识字;同时,对外汉语教学本体需要处理的语言事实基本都是在特定范围内的词表与字表,给出语言学意义上的句法规则,由词汇走向语法。就对外汉语教学的定位而言,我们的教学对象是汉语非母语的学习者,词汇的量的要求就是需要覆盖的预设系统,牵涉到单位的厘定与本位的落实。根据李如龙的“字词句直通车”理论,有了字,才可以谈词,有了字词,才会有句子,才可以产生内化的语言能力,可见字词无疑是所有能力的依托与基础,在我们看来,这里的字词如果以语素统之,也未为不可,语素上面,可以是词语,直接进入短语层面。根据王世友、莫修云(2003),他们提出应该以常用语素和单音词为主的词汇认知技能教学,采用以构词和词的理据为主推导教学,并且以词语结构组织为主线的词汇规模教学的策略。[29]

对外汉语词汇学习模式很多,有学者归纳为七点,即随意性学习原则、常用词必学原则、集中性学习原则、细化词汇知识原则、流利表达原则、语境效应原则、词典学习功能原则等。[30]对于汉语作为第二语言的学习者而言,他们对汉语的认知是遵循着自下而上的模式进行的,符合认知科学的原则,自然从认读“词”开始,将一个个完整的句子进行切分,再运用大脑中储备的语言知识对字词进行辨认、拼合、分析与判断,从而达到理解句子意义的目的。但是心理学的研究表明,如果将同样的句子按照意义切分为“认知词”,进行直接的意义信息解码,大脑进行拼合的时间就会缩短。

五、结 语

对外汉语词汇教学,作为一种教学上的认知策略,面对不同的教学对象、教学目标以及教学要求,关系到教学过程与教学效果的问题;就教学过程而言,就是教什么、教多少、怎么教的问题;就教学效果而言,牵涉到让学习者获得什么知识、什么技能、什么认知经验的问题。说到底,对外汉语教学就是把词与词汇的应用规则化、语境化。

认知词的提出,说明我们进行对外汉语教学,不仅要考虑到汉语母语者表达与交际的单位,更要考虑到母语非汉语学习者表达与交际的需要,不但要考虑到他们学习什么,更要考虑到他们在实际语言交际中的需要,国别化汉语教学自然不能忽视学习者的认知背景。既然如此,对外汉语教学中教学词表的收词以及对外汉语教材词典的编写,都需要做进一步考量。

注释:

①语言研究与语言教学,还是应该分开来处理,语言研究是“顶天”,而语言教学则是“立地”,所以二者的学科性质也有所不同,有学者提出对外汉语教学应该属于教育学学科的一个部分,即语言教育,可是目前专科教育性质的学科归属难以定夺(包括物理教育、数学教育等),语言教学至少同时与语言学、教育学与心理学等三个学科产生关联,属于一种交叉性质的综合学科,也许更为妥当。

②王 珏:《英美汉语教学难点研究》,1-2页,上海:学林出版社,2009。

③胡明扬:《对外汉语教学中语汇教学的若干问题》,《语言文字运应用》,1997年第1期;陆俭明,《词汇教学与词汇研究之管见》,《江苏大学学报》,2007年第3期。

④Dell Hymes,On communicative competence.In Pride.J. & Holmes,J.(eds.)Sociolinguistics:selected readings.London:Penguin,269 -293.

⑤刘颂浩、李海燕等:《听、说的水平等级标准的系统划分和描述》,国家汉办研究报告,2004

⑥郑定欧:《谈汉语国际推广的“词汇带路”策略》,《对外汉语论丛》(第七集),9-18页,上海:学林出版社,2009

⑦方环海、高明乐:《认知语言学的理论分析与展望》,《厦门大学学报》2010年第4期,8-14页。

⑧Rayner,K. & Pollatsek,A.The psychology of reading,Englewood Cliffs,NJ:Prentice Hall,1989.

⑨Marslen-Wilson,W.D. & Tyler,L.K.The temporal structure of spoken language understanding.Cognition,8(1980):1-71.

⑩杨亦鸣、方环海、张珊珊:中文大脑词库中语言单位存储和提取方式初探,《语言学及应用语言学研究》第1卷第1辑,45-61页,上海:学林出版社,2001

[11]Chao,Y.R.A grammar of spoken Chinese,Berkeley,CA:University of California Press,1968.

[12]Hoosain,R.Psychological reality of the word in Chinese.In H. - C.Chen & O.J.L.Tzeng(eds),Language Processing in Chinese,1990,p111-130,Amsterdam:Elsevier.

[13]研究认为,在汉语里,意义相同或者相近的词汇之间联系紧密,其中与印欧语相近的是词汇与词汇之间的并列关系在联系中最为密切,同时处于上下位语义关系的词汇关联也比较紧密,不过由于汉语句法意义的隐性特征,使得搭配关系的词汇之间关联不紧密。汉语词汇的认知加工也受到语音、语义、词频、形体等多种因素的影响,不过这些因素不是决定因素,而是语素之间的结构关系在汉语词汇认知加工中起到关键性的作用。参见方环海等2001,56-57页。

[14]多数情况下,一个汉字就是一个语素,呈现出对等性,当然逆命题不成立,一个语素不是以一个汉字来表达,所以有的研究索性认为单位就是“字”。

[15]Dan Sperber & Deirdre Wilson.Relevance:communication and cognition,2nd.Blackfell Publication,Ltd.1995.

[16]联合国教育委员会提出21世纪教育的四个支柱理念,即学会认知、学会做事、学会共同生活、学会生存等,这也应该成为对外汉语教学的四大原则,认知列第一位。

[17]Miller.The magical number seven,plus or minus two:some limits on our capacity for processing information,Psychology Review,1956(16):297-308.

[18]Newell,A.Unified theories of cognition,Cambridge,MA:Harvard University Press,1990:7.

[19]Abney,S.Chunks and dependencies:Bringing processing evidence to bear on syntax,in Computational Linguistics and the Foundations of Linguistics Theory,CSLI,1995.

[20]Peters,A.The unit of language acquisition,Cambridge:Cambridge University Press,1983.

[21][22]王 立:《汉语词的社会语言学研究》,140页,北京:商务印书馆,2003年。

[23]Maclay & Osgood,Hesitation phenomena in spontaneous English speech,Word,1959(1):19 -44.

[24]甘瑞瑗:《试论什么是对外汉语教学中的“词”》,《汉语研究与应用》,321-344页,北京:中国社会科学出版社,2007。成功的对外汉语教学应该是具有一定的认知基础,也就是说生存环境的日常经验的认知体系构成了语言运用的心理基础,也就是这些心理基础,使得对外汉语教学必须朝着“国别化”的方向发展,也只有统一这样的认识,才可以把对外汉语教学有效地进行推广。

[25]Lewis,M.The lexical approach:the state of ELT and the way forward,Hove,England:Language Teaching Publications,1993:90.

[26]姚 敏:2011论以“词”为基本单位编写初级汉语阅读教材,《华文教学通讯》2011年第1期,总第183期,三版

[27]徐晓东、刘 昌:《句子理解的关键——对句法和语义关系的再探讨》,《心理科学进展》,2008年第4期,532-540页。

[28]Geyken,A.Lexicon Grammar.Encyclopedia of Language and Linguistics,2nd.Eds.Brown,K.(eds.)Elsevier,UK,2006 vol7,134 -138;Hanks,P.(ed),Lexicology:Critical Concepts in Linguistics.Routledge,UK,2008 vol 4;Schmmit,N.Vocabulary in Language Teaching,Cambridge UP,2000.

[29]王世友、莫修云:《对外汉语词汇教学的几个基本理论问题》,《云南师范大学学报》,2003年第2期。

[30]Hunt,A. & Beglar,D.Current Research and Practice in Teaching Vocabulary.The Language Teacher. 参见 http://www.jalt-publications.org/tlt/articles/1998/01/hunt.