基于场所精神的图书馆空间应用之理论模型研究*

许建业 杨 亮 张天颖

(1.南京图书馆 南京 210018;2.南京农业大学研究生院 南京 210097)

基于场所精神的图书馆空间应用之理论模型研究*

许建业1杨 亮2张天颖1

(1.南京图书馆 南京 210018;2.南京农业大学研究生院 南京 210097)

基于场所精神理论构建图书馆空间理论模型,并结合实地调研情况对该模型进行结构解析,就图书馆空间场所的优化建设提出若干建议。

场所精神 图书馆空间 理论模型

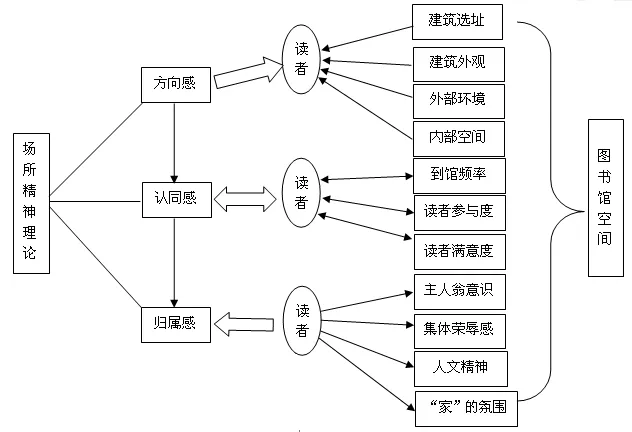

1 基于场所精神的图书馆空间模型的建立

知识集合是把某些客观知识按一定原则有序组合起来的整体,其目的是使人们从中获取知识[1]。图书馆本身就是巨大的知识集合。将图书馆空间场所作为一个开放系统,依据凯文·林奇的场所精神理论,以有序方式汇聚高校图书馆的相关子模块,形成本研究的路径和模式。从读者对图书馆场所方向感的确认,到对图书馆空间认同感的产生,最后达至图书馆归属感的升华,构建出如图1所示的图书馆场所空间理论模型。

2 图书馆场所空间模型结构解析

2.1 方向感的确认

在图书馆场所中,方向感就是图书馆物理环境对读者的直观影响力,需要通过物理实体的构造和空间布局来确认。

宏伟大气、造型独特的图书馆能使读者在建筑群中对图书馆做准确的辨识;内部空间则是读者认识图书馆的更进一步,良好的空间布局可以帮助读者尽快熟知图书馆读者区域的分布;完备的标识系统是读者在图书馆中确定方向感的重要方面,是图书馆塑造读者心中安全感意象场所的必要措施。

2.2 认同感的深入

考察读者是否将图书馆当作主要学习场所,周到馆率是一项重要指标。Steinitz(1968)[2]部分地修正了林奇的场所精神理论,他在《城市形式及活动一致性的意义》一文中指出:林奇主要开发了人们在所处环境中对形势经验的组织方法,却没有注意到人们在空间中借着空间活动和象征意涵来组织意象的过程。可意象性的高低,与社会性活动的强弱正相关,和形式的突出不一定有关联。据此,我们认为,相对于城市而言,高校图书馆社会性活动就是图书馆场所面对图书馆与读者的活动交互,图书馆场所的可意象性也是随着图书馆活动性强弱变化的。满意度其实就是读者对图书馆认同感的一种反映。

图1 图书馆场所空间理论模型

2.3 归属感的升华

归属感是读者与图书馆场所空间关系的升华,图书馆通过环境氛围的营造,让读者自然而然产生“主人翁意识”和“集体荣辱感”,给读者以“家”的感觉。

调查结果显示,高校图书馆在提升读者“主人翁意识”和“集体荣辱感”方面尚未形成自觉意识,读者与图书馆之间那种深度契合远未实现。大学生对环境的心理需求包括社会化的需要与自我确定的需要两方面。反映在对环境的需求方面即对公共活动空间的向往和对归属感的需求。高校图书馆为学生提供学习交流平台,有助于培养学生的社会情感及集体精神,使其具有从属于集体的归属感[3]。图书馆需要把握当代大学生心理,营造民主学习氛围,展现人文精神,让读者自发参与并自觉融入到图书馆活动中。

图书馆管理者与服务者,需要从建筑设计与功能布局等方面努力营造人文关怀和学习氛围,读者如能在图书馆体验到家的舒适、温暖和自由,感受到将其视为家庭成员的尊重与热爱,那么他们就会如同对“家”一样地对图书馆产生深深的依恋。

3 图书馆空间场所优化建设的建议

依据凯文·林奇的场所精神理论以及上文构建的图书馆场所空间模型,从方向感、认同感和归属感三个维度,对南京地区高校图书馆的空间场所优化建设提出如下建议。

3.1 注重图书馆建筑形式美

建筑形式美不光体现在外观上,还体现在它的校园位置以及建筑材料的使用上。选择便利的交通位置,是对读者的关怀;使用绿色生态的建筑材料是呼应可持续发展理念,也是保障图书馆人健康的必然要求。

研究表明,读者更加关爱那些造型上面独具匠心、外观宏伟大气的图书馆建筑,认为这样的建筑能够无形中增添校园的魅力。2000年后新建成的高校图书馆建筑空间都比较大,充分注意到高校规模扩大后的学生数量,对学生的座位需求也能够较好地满足。

好的建筑富有灵性与生机,赋予建筑生命是建筑师的追求。图书馆建筑应激活并呼应环境,成为环境中最积极的要素;图书馆建筑需要容纳和适应多样化的读者活动,尤其应激发读者和员工在场所空间中的创意活动;此外,建筑的生命力在于空间形态与功能的延展,以适应改建需求。塑造高校图书馆建筑美的形态是图书馆建筑的潮流。在满足总体功用的前提下,气势恢宏和造型别致的图书馆建筑无形中会提升其在读者心目中的形象。

3.2 追求图书馆场所空间环境美

场所空间环境可以分为硬环境与软环境,即通常所称的物理环境与人文环境,对应于场所精神理论则是显性场所精神和隐性场所精神。

高校图书馆外环境应力求具有独特景致,以绿色为主题,以求环境优美,可设置便捷的休息区域,铺设幽静小道,追求环境的艺术化、绿化、园林化,同时,馆前应有足够的空间举办室外活动;在空间设计过程中充分协调人的感知,调动构成空间的具体要素,如建筑构筑物、景观小品、墙面装饰、艺术雕塑、植物等,着力研究其“场所精神”的形成,并发挥其在区域空间中的标记作用[4];对建筑的整体规划、部门布局、活动空间的安排等,应尽力让人感到方便舒适;书架、桌椅等设施的颜色应注重变化与和谐,使人在阅读时不会有厌倦感;馆内环境的装饰应雅致,富有意境,可以借助字画、花木、工艺品等来美化;馆内露天环境应力求绿化、园林化,并设置一些阅读所用的石桌、石凳,让读者在幽静优雅的环境中愉快地学习[5]。在图书馆环境布局中,南京大学图书馆和南京师范大学图书馆十分精心,值得推广与借鉴。

高校图书馆优美的空间环境、舒适的视觉环境、和谐的色彩环境,有助于全方位地提升读者的文化精神。如雕塑能深化设计主题,活化建筑空间;壁画能美化图书馆室内环境,展现深厚的文化底蕴;绿色植物能装点室内外生态景色,提高室内空气质量;在阅览室内播放音量小而清新的背景音乐,不仅能掩盖一些嘈杂之声,还能使读者心情放松,减少疲劳。

新图书馆建设中,应当确保读者区域空间布局的合理性。首先,椅子、阅览桌和书架等都要能够使读者和工作人员感到舒服和方便,低书架符合人体运动生理,而且使图书馆的采光变得更好。其次是家具配置要关注视觉美感,款式和色彩可因室制宜,未必一刀切,但应有总的格调,以使读者在阅读环境里不至于过分疲劳。图书馆可以根据自己的能力,有选择地调节冬夏两季的桌椅,运用不同材质的桌椅可以有效的减少空调等高能耗系统的使用,同时改善图书馆的室内环境。

3.3 努力发掘和塑造图书馆场所空间文化美

图书馆是文化场所,应该围绕其本身及高校所具有的文化特性,塑造场所空间的文化美。如举办各类学术沙龙,让读者切身感受到图书馆的学术氛围;开展专题培训讲座,培养读者利用图书馆资源的专业技能;举办知识竞赛,彰显高校图书馆特有的文化气息;结合年度读书推广活动设置诸如征文和摄影主题活动,真正让读者参与到图书馆文化建设中来。

为了让读者能够清晰的了解图书馆的各项活动和与读者有关的行政机制,可以建立图书馆公共关系营销团队。其任务是树立良好的组织形象,提高知名度与美誉度,增强吸引力、凝聚力、感召力,并形成归属感。

高校图书馆的文化美是一种意境美。意境是“情”与“景”(意象)的结晶品,是艺术心灵与宇宙意象两境相融,互摄互映的华严境界[6]。高校图书馆的文化美是一种气质美。图书馆内要有“气”,善气迎人,要凝聚才气,广接地气,有追求卓越服务的志气与能力。

3.4 努力营造图书馆场所空间“家”的温馨美

图书馆员应寓教育于服务之中,真正成为读者的良师益友。馆员在岗期间应恪尽职守,毫不吝啬一个微笑、一个友好的眼神或一句亲切的话语。调查数据表明,通常读者在图书馆中遇到问题,首先选择的咨询对象不是老师而是身边的同学,可见馆员在读者心中还远不是理想的导航员。

高校图书馆是读者的学习交流平台,也是读者追求自我、寻求宁静和谐的理想场所。读者之间行为交互的和谐很难由实际措施来调节,但图书馆可以用良好的环境实现对读者的精神熏陶,使其在场所氛围的体验中,依靠自身的素质来维系这种和谐。

中国是历史悠久、文化气息深远、家庭氛围情结深厚的国度,因此将图书馆营造成“家”的感觉能够给读者带来温暖。陶渊明诗云“众鸟欣有托,吾亦爱吾庐”,正是这种对“家”的氛围的最佳诠释。把图书馆各类关系营造成一个大的家庭关系,融入读者对图书馆的依赖感和归属感,最终实现场所精神所追求的理想状态,应是图书馆界与社会的共同责任。

[1] 王子舟. 知识集合初论——对图书馆学研究对象的探索[J]. 中国图书馆学报,2000(4):7-12.

[2] Steinitz K T, Schwitters K. A portrait from life:With Collisions,a science-fiction opera libretto in banalities[M]. California:University of California Press,1968:3-6.

[3] 赵 璐. 高校校园公共活动空间场所精神的研究[D]. 西安:西安建筑科技大学,2007:17-19.

[4] 王志俊. 空间阅读和场所精神——以“太原瓦窑文化创意产业园”设计项目为例[D]. 北京:中央美术学院,2010:25-38.

[5] 康万武. 高校图书馆与素质教育[M]. 北京:人民教育出版社,2002:168-174.

[6] 林同华. 宗白华全集[M]. 合肥:安徽教育出版社,1994:434-437.

(责任编校 骆雪松)

ATheoreticalModeloftheApplicationofLibrarySpaceBasedonSpiritofSpace

Xu Jianye1, Yang Liang2, Zhang Tianying1

1. Nanjing Library, Nanjing 210018, China; 2.Graduate School of Nanjing Agricultural University, Nanjing 210097, China

Based on the theory of spirit of space, the present article tries to create a theoretical model of library space and offers some suggestions as to how to optimize library space by conducting a field investigation of some typical academic libraries in Nanjing via analysis of the model structure.

spirit of place; library space; theoretical model

G250

* 本文系江苏省文化科研重点课题“生态图书馆的场所精神与实践范式研究”(项目编号:08ZD02)的研究成果之一

张天颖,女,1978年生,馆员,发表论文5篇。