场所精神理论与图书馆建筑空间和服务的关联研究*

许建业 杨 亮

(1.南京图书馆 南京 210018;2.南京农业大学研究生院 南京 210097)

·专题研究·

场所精神理论与图书馆建筑空间和服务的关联研究*

许建业1杨 亮2

(1.南京图书馆 南京 210018;2.南京农业大学研究生院 南京 210097)

概述场所概念和场所精神理论,围绕图书馆建筑沿革与设计理念变化,初步研究了场所精神理论与图书馆建筑空间和服务的关联。

场所精神 图书馆建筑 建筑空间 图书馆服务

1 场所与场所精神

“场所”(place)一词,狭义解释为基地,广义解释为土地或脉络。从建筑学角度是指一个人记忆的物化体和空间化,亦即人们对一个地方的认同感和归属感[1]。场所是具有清晰特性的空间,是生活发生的地方,是由具有物质的本质、形态、质感及颜色的具体物所组成的一个整体[2]。

“场所精神”(spirit of place)一词最初源于古罗马人的信仰,认为每个独立的本体都有自己的灵魂,这种灵魂赋予人和场所生命,同时也决定其特性与本质。正如诺伯格·舒尔茨所言:富有记忆的场所和场所要素是不可取代的,它们融合了过去与现在,融合了传统的理念和现时的需要,甚至预示着未来的发展[3]。场所精神追求的正是一种文化的延续及其对人们生活的影响力。

场所精神理论就是把对人与空间的关系、人的需求、空间与文化、社会和自然等因素融入到空间研究中的理论,通过对影响空间组成因素的分析,以更好地把握空间形态及其功用。

1.1 国外场所精神理论概述

场所精神理论研究最初是基于建筑现象学,主要分两个流派:一是以海德格尔存在主义现象学为基础的纯学术理论学派,主要代表人物是诺伯格·舒尔茨;二是以梅洛·庞蒂的知觉现象学为依托、侧重于实践的建筑学派,主要代表人物为斯蒂文·霍尔和帕拉斯玛[4]。海德格尔认为:人类的各种机制应该被有机地结合地形、地貌中,从而得以抵制那种以快速发展为终极目的的倾向[5]。斯蒂文·霍尔指出:建筑与情景不可分,当场址、文化、纲领给定,某种秩序,某种想法就有可能形成[6]。克里斯托弗·亚历山大认为,对不同的人,不同的场所具有不同的意象,建筑模式来源于人类心理和文化需要。罗西则以城市文脉或城市人类学作为城市形象设计和定位的依据。意大利有机建筑学派理论家布鲁诺·赛维 (Bruno Zevi)强调空间是建筑的主角,应运用“时间-空间”观念去观察全部建筑历史。凯文·林奇认为:所有的事物都不能被孤立地体验,而是与它的环境,与导向它的一系列事件,已经过去的记忆相联系[7]。安藤忠雄强调场所是支撑建筑的大前提,建筑就是场所自觉的那种同时存在的力场。拉普卜特认为:环境的美学水平必须与不同社会群体的观念和价值直接相连,在环境方面追求统一;易于识别和某种形式的权利表达是基本的人类需求之一,人们对社会情况的推断,对环境理解的清晰度,决定着环境质量的好坏[8]。丹麦学者斯汀·拉斯姆森探讨了人们从对建筑的体验中获得对世界的深入理解和生活的意义[9],分析了建筑环境元素——包括实体、空间、平面、比例、尺度、质感、色彩、节奏;光线和音响等在视觉、听觉和触觉等方面对人们环境经历的微妙而深刻的影响。约翰·西蒙兹指出,人们宁愿居住于或穿过舒适、有趣和令人欢愉的道路和空间,而不是那些让他们感到恐怖的、拥挤的交通或要面对的、体量巨大的办公楼的空白墙面;不是那些从这边到那边需经历漫长的步行、等待或烦人的攀爬的地方[10]。

1.2 国内场所精神理论概述

中国古代素有风水宝地之说,认为人与场所之间有一种心有灵犀的感应,存在某种地域的神秘感。风水之说,在一定程度上可视为场所精神的初期研究。尹弘基指出,风水是从黄土高原连绵起伏的山区,由窑洞居住者为寻找理想的洞穴发展起来的。风水的主要原则不是迷信,它反映中国古代的科学思想,很有可能是中国地形分类的最早形式[11]。风水之说的后续走向,因被所谓风水先生利用人们对风水宝地的依恋而玄幻化、异怪化,从而偏离了场所精神的科学范畴。国内对场所精神及其相关理论的研究起步较晚,基本上局限于对建筑现象学的研究[12]。高蓓蕾认为,关注城市形象结构下的社会文化内涵和人与场所的深层次的情感沟通,就是人的一种非功利的精神追求——场所精神的追求。李永亮指出,建筑的场所精神要求建筑在满足基本功能基础上,能反映出场所环境的特性,并创造出容纳人们活动的具有强烈的人文气氛的建筑空间。田宝江则认为,场所的意义就是场所对于特定的使用者所具有的环境效应。人处在一定的场所中,通过解读,领悟环境信息,理解其意义,从而引发相应的场所感受,并做适当的环境行为[13]。当下国内对场所精神理论的研究,大多是对城市或者人们生活的社区、街道的文化气息的保护的研究。张松、王骏在《我们的遗产·我们的未来——关于城市遗产保护的探索与思考》一文中,阐述了中国文化遗产中场所精神各要素正面临着严重流失和文化的断层状况,虽是文化遗产,但已慢慢找不到文化的踪迹,也已经被现实的繁华所掩盖。场所精神是生活、文化、空间综合表现的外在形式,大多应住在一个充满记忆的环境中,只有这样才会有文化的认同和意识的归属[14]。

2 图书馆建筑的演变与发展新理念

2.1 图书馆建筑的历史沿革

据史料记载,约公元前21世纪的古巴比伦出现了世界上最早的图书馆,当时的藏书仅仅是刻有简陋文字的泥板。随后一些较大规模图书馆相继出现,古埃及寺庙藏书室、亚述图书馆均是当时的典型。公元前330年,希腊人创建了世界上最早的公共图书馆,以亚历山大图书馆和贝格蒙图书馆为代表,然而这些图书馆建筑早已不复存在。据考证,世界上尚存的最古老的公共图书馆是建于梵蒂冈的图书馆[15]。起初是以帝王、皇室的私人藏书室为雏形的,空间单一、规模有限。随着大学的兴起,大学图书馆开始出现,只不过还是依附教堂和修道院的图书馆。欧洲文艺复兴以降,图书馆真正开启了面向公众的时代。工业革命的兴起,新型科技的涌现,标志着现代图书馆时代正式到来[16]。

20世纪中后期以来,特别进入信息网络技术快速发展的21世纪后,作为社会教育重要组成部分的图书馆事业,经历着前所未有的变革与挑战。美国学者兰卡斯特曾在1978年预言称“我们正在迅速地不可避免地走向无纸社会”。“图书馆消亡论”曾一度流行开来。前不久中国科技大学图书馆程晓舫馆长也不无担心地指出:“数字图书馆的载体既然不必再以传统图书馆作为唯一可选的载体,那么传统图书馆继续存在的基石便不再稳如磐石。图书馆如果能继续存在下去,将由读者结盟下的免费服务变为读者解盟下的收费服务,除此难以存在下去”[17]。

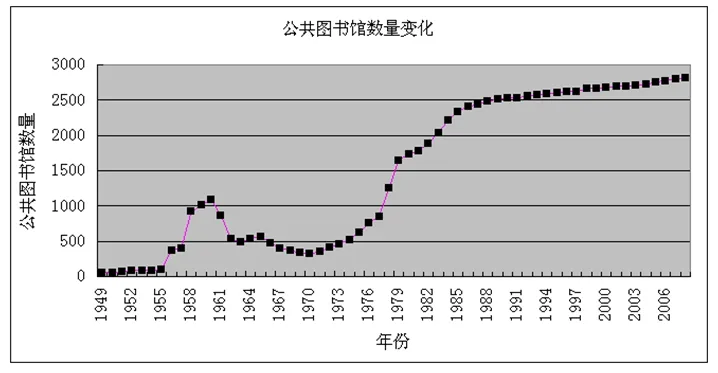

随着经济发展和社会进步,公众对图书馆的需求越发多样化。据不完全统计,我国有80%以上的省市新建和扩建了图书馆,国际上也出现了像法国国家图书馆这样的巨无霸工程[18]。每万人拥有的图书馆的数量,也成为了一个国家文化教育水平的标志。2007年,中国拥有公共图书馆数量为2800所,而美国大约有9700所,德国达到12000多所[19]。下图显示建国以来至2007年我国公共图书馆数量变化,除了动荡年份,图书馆发展呈现明显增长趋势。

图1 建国后我国公共图书馆数量走势

李明华分析了新中国成立以来60年间我国大学图书馆建筑格局的变化。五六十年代图书馆建筑单一、规模小、功能少、设备简陋,闭架管理,借藏分离;70年代图书馆建筑开始求变,以“一”字形、阅览室与书库的垂直式、毗邻式格局为主;改革开放以来,采用开架管理,模数式设计格局,高校图书馆建筑设计规范和条例陆续出台,服务呈现多样化;进入新世纪以来,高校图书馆建筑最大改变来自于理念,以人为本、可持续发展、绿色建筑等设计理念相继提出,图书馆的角色开始以藏书借书的平台转变成读者信息交流平台[20]。

图书馆建筑的演变,某种程度上就是一部图书馆的发展史。图书馆建筑历经风雨,命运多舛,却仍呈现昂扬蓬勃的生机,只要人们不停止追寻精神文明的脚步,图书馆就不会消亡[21]。

2.2 现代图书馆建筑新理念

20世纪后期以来,图书馆建筑设计受到学界和社会的关注,建筑学、美学、社会学、图书馆学者纷纷提出了图书馆建筑的新理念。

传统图书馆建筑,追求庄严、雄伟、气魄、对称。现代图书馆建筑,提倡活泼新颖、朴素大方、安静协调、自由舒展,使之成为启迪思维、引导求知、探索研究的空间场所。1997年落成的上海图书馆新馆成为国内绿色生态图书馆的雏形,随后的山东交通学院图书馆成为真正基于绿色生态理念设计的图书馆[22]。绿色图书馆理念满足了人们回归大自然的需求,其特征是精心营造幽静、温馨的绿色环境,馆内外建筑的实用空间与绿色观赏空间有机交织,关注自然采光与遮阳,防止与减少声光污染,综合利用风能、水能、太阳能等,减少对不可再生资源的依赖,充分利用节能新材料、新技术[23]。节能环保与低碳发展理念都是生态平衡基础上提出的可持续发展理念[24]。

绿色生态理念侧重于从建筑设计角度对图书馆建设给予指导,个性化设计等理念则强调从环境及人文层面体现出以读者为本的关怀。正如意大利文艺复兴的主要奠基人阿尔贝蒂所言,“建筑是人文的表现,它反映了一个社会的形象,建筑设计、建筑质量、建筑与环境的结合,对大自然、城市景观和我们传统的尊重,都是公众所关心的对象。”近年来,图书馆环境对读者心理影响问题日益受到研究者的关注。光环境、声环境、色彩运用和通风环境等成为讨论的热点,图书馆总体上应是庄严肃静的学习场所,需要营造一种悦目、淡雅、和谐、清新的阅读环境。

借用丘吉尔的“我们塑造了环境,环境也塑造了我们”这句名言,我们更加意识到强化图书馆软硬环境建设的意义。图书馆为我们提供了阅读空间,同时也赋予读者空间阅读的能力。空间阅读是场所精神和价值的重建,是人际交流中的公共情感诉求。图书馆建筑的理想境界是:可观,可游,让读书、学习、工作如同在富有诗情画意的立体图中尽情享受读书休闲学习的乐趣,使图书馆建筑真正成为本地区、学校或机构中最具文化意蕴、激扬心智的灵动场所。

3 场所精神理论与图书馆空间及服务之关联

场所精神之于图书馆读者的影响与作用是直观而长远的,图书馆空间的可视特征、图书馆员的职业水准、读者阅读的满足程度等都是读者在与图书馆直接接触中最直观、具体、生动而真实的体验与观照。场所精神理论在当下图书馆环境与服务中的应用,就是要从文化与科技相融合的视角,以人本关怀理念与绿色生态技术有机结合的方式,实现功能与布局、空间与价值、馆员与读者之间的协同协调、互为前提的良好意境。

场景所包含的内容,总会比人们可见可闻的更多。良好的环境意象能够使拥有者在情感上产生安全感,由此在自己与外部间建立起一种协调的关系,正如最甜美的感觉是家,它不仅熟悉、且与众不同。环境意象是观察者与所处环境之间双向互动的结果,物质不只是被看见,而且被清晰、强烈地所感知。意象的产生是观察者与被观察物体之间的双向过程,通过象征性的图案,重新训练观察者或者改造周围环境都有可能加强意象[25]。对于图书馆这样的公共文化服务场所与社会教育机构而言,强化环境意象更是如此。图书馆中充满了观察者与被观察者,这是一个不断交互的空间,又是能给人静谧感觉的场所,有太多的信息与气场需要用心来感受和体味。

海涅曾说过,哥廷根的居民可以分为学生、教授、俗人和牲畜。由此可以想象出哥廷根图书馆对哥廷根的意义和价值。如果没有这座图书馆,哥廷根也许只能作为德国的一个小小城市而淡淡存于人们记忆中。1994年4月,美国国会图书馆向全国发起了“图书馆改变人生”的征文比赛,一位年仅9岁的小女孩成为获奖者,她写道“给图书馆更多的钱,买更多的书和计算机,让更多的人聪明起来。”她的愿望反映了美国公众对图书馆寄予的厚望。清华大学图书馆建筑中,设有供读者休闲的内庭院,院内松柏盘桓,瑞草青青,配置的拱门小品与新老馆的拱形门窗呼应,庭院景色与四周阅览室内外空间渗透融为一体。每层楼道里,设有沙发供读者小憩,精心配置的古今中外名人格言,在潜移默化中使学生形成正直、向上、严谨、勤奋的良好品格[26]。季羡林先生把到图书馆比喻为就像人每天必须吃饭一样。“图书馆是人类知识的宝库,是普及科学文化知识,传播信息的重要基地。不仅搞科研的人离不开它,一般老百姓也离不开。随着社会的发展,人们对图书馆的需求会越来越大。我一生直到今天可以说是极少离开图书离开过图书馆,就如人每天必须吃饭一样,经常且必须”[27]。

事实上,图书馆对人们的影响是广泛的,我们有理由相信,图书馆空间与服务正在并将最终成为人们日常文化生活中的必需品。国家图书馆是国家文化的智慧标志,公共图书馆是所在区域的文化名片,高校图书馆应是高校的文化之窗。图书馆场所精神的研究意义重大、任重道远。

[1] 尹国均. 作为“场所”的中国古建筑[J]. 建筑学报,2000(11):51-54.

[2] 诺伯格·舒尔茨. 存在·空间·建筑[M]. 尹培桐, 译. 北京:中国建筑工业出版社,1990:32-35.

[3] 诺伯格·舒尔兹. 场所精神——迈向建筑现象学[M]. 施植明, 译. 台北:田园城市文化事业有限公司,2003:189-195.

[4] 刘 阳. 发现与创造——运用建筑现象学分析建筑设计中场所的塑造[D]. 昆明:昆明理工大学,2004:19.

[5] Berger P L. Four Faces of Global Culture[M]// O'Meara P, Mehinger H D, Krain M. Globalization and the Challenges of a New Century: A Reader. Bloomington: Indiana University Press,2000:419-427.

[6] Arthur W B. Positive Feedbacks in the Economy [J]. Scientific American, 1990,262(2):92-99.

[7] Jencks C, Kropf K. Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture[M]. Academy Editions,1997:312.

[8] Hays K M. Architecture Theory Since 1968 [M]. Cambridge: MIT Press, 2000:824.

[9] 斯汀·拉斯姆森. 建筑体验[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1992:5-7.

[10] 约翰·西蒙兹. 景观设计学[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2000:8-11.

[11] 尹弘基. 论中国古代风水的起源与发展[J]. 自然科学史研究,1989,8(1):84-89.

[12] Hall D L, Ames R T. Anticipating China:Thinking through the narrative of Chinese and Western Culture. Albany: SUNY Press, 1995.

[13] 雷雅萍. 基于场所精神的长沙城市广场景观调查与分析[D]. 长沙:中南林业科技大学,2010:37-48.

[14] 张 松,王 骏. 我们的遗产·我们的未来——关于城市遗产保护的探索与思考[M].上海:同济大学出版社,2008:101-105.

[15] 朱雅文. 图书馆的历史知多久[J]. 河南大学学报,1993(5): 43-44.

[16] 唐 泉,宣 蔚. 图书馆建筑的发展[J]. 四川建筑,2010, 30(6):55-56.

[17] 刘锦山. 程晓舫:传统图书馆会走向消亡吗? [EB/OL]. [2013-01-20]. http://www.chinalibs.net/ArtInfo.aspx?titleid=231481.

[18] 周进良.图书馆建筑艺术的美学研究[J]. 图书馆,2005(1):79-81.

[19] 中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2007:126-129.

[20] 李明华. 大学图书馆建筑的六十年变迁[J]. 图书馆建筑,2010(4):84-95.

[21] Harris M H. 西方图书馆史[M]. 吴 晞,靳 萍,译. 潘永祥, 校. 北京:北京图书馆出版社,1989:8-10.

[22] 苏 雪,芦玉刚.生态图书馆向我们走来[J]. 高校图书馆工作,2004(5):12-13.

[23] 易晓阳. 生态图书馆建筑探赜[J]. 图书与情报,2005(3):58-60.

[24] 许建业,杨 亮.国内生态图书馆建筑研究综述[J].图书馆理论与实践,2010(11):15-19.

[25] 凯文·林奇. 城市意象[M]. 方益萍,何晓军,译. 北京:华夏出版社,2001:11-16.

[26] 刘 蔷. 世界著名图书馆[M]. 长春:吉林教育出版社,1999: 26-27.

[27] 李东林. 大学图书馆建设与利用[M]. 郑州:河南人民出版社,2007: 232-235.

(责任编校 田丽丽)

TheoryofSpiritofPlaceandItsAssociationwiththeBuildingSpaceandServicesofLibraries

Xu Jianye1, Yang Liang2

1. Nanjing Library, Nanjing 210018, China; 2. Graduate School of Nanjing Agricultural University, Nanjing 210097, China

The present article gives a brief account of the concept of place and the theory of spirit of place. Centered on the history of library architecture and the changes in library design, it discusses the association between the theory of spirit of place and the building space and services of libraries.

theory of spirit of place; library architecture; building space; library service

G250

* 本文系江苏省文化科研重点课题“生态图书馆的场所精神与实践范式研究”(项目编号:08ZD02)的系列研究成果之一

许建业,男,1964年生,研究馆员,副馆长,南京农业大学信息科技学院硕士生导师,研究方向为比较图书馆学与信息管理,发表论文50余篇,主编参编论著8部,主持和参与完成国家及省部级科研项目5项;杨 亮,男,1987年生,助教,研究方向为信息管理与图书馆参考咨询,发表论文3篇。