泸水县农产品结构优化的生态足迹分析

陈莞青,李益敏

(云南大学资源环境与地球科学学院,云南 昆明 650091)

生态足迹理论由William 于1992年提出经Wackernagel 进一步完善和推广而被世人所熟知。生态足迹理论通过建立简明的指标体系,运用较为简单的计算方法测定特定区域内人类对各种自然资源的利用是否超出其生态可承载范围,定量诊断区域的可持续发展状况,进而为区域发展提供指导。对该理论国内外学术界已做过许多探讨,但主要偏重于对区域可持续发展状态的评估,而从生态足迹的构成角度来研究区域生态环境状况和农业可持续发展的成果较少[1]。为此,以云南省泸水县为例,从生态足迹的构成角度来展开对当地农业生产结构的研究意义重大。

1 研究区概况

泸水县隶属怒江傈僳族自治州,辖3 镇6 乡,总面积为2 938 km2。年均温度15.1℃,年均降水量1 199.7 mm。地处横断山脉南端纵谷区,地势北高南低,呈“V”字地形,最高海拔4 161.6 m,最低海拔738 m。全境气候因海拔差距大,呈明显的立体气候特征。2010年全县生产总值达18.71 亿元,同比增长11.5%,一、二、三产业占GDP 的比重分别为12%、33%、55%。全县农业生产总值实现3.93 亿元,增长14.01%。农民人均纯收入达到2268 元,同比增长15.24%。2010年,农村经济总收入实现3.6亿元,同比增长16.35%。全县粮食总产量达到5.85万吨,连续6年增产,同时,积极培育标准化规模养殖大户和养殖示范村建设,建成了1 个生猪良种繁育基地、24 户养殖大户,全年大小牲畜存栏达44.9万(头)只,出栏25.5 万(头)只,畜牧业经济收入实现1.12 亿元,同比增长15%。此外,着力培育绿色经济,建成农村特色产品种植协会8 个、综合服务社90 个、专业合作社78 个,新种植核桃565.3 hm2、漆树733.3 hm2、草果1 086.7 hm2、其他经济林果1 060.0 hm2,生物产业已成为农民增收的主要来源之一。

2 研究方法

2.1 生态足迹理论

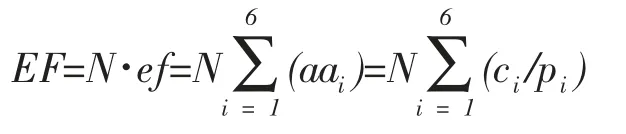

生态足迹就是特定人口占用的用于生产和消费的资源与服务以及利用现有技术同化其所产生的废弃物的生态生产性土地的总面积[2]。其计算模型为:

式中:EF 为生态足迹总量;N 为人口数;ef 为人均生态足迹;aai为第i 种消费品折算成的生态生产性土地面积;ci为人均第i 种消费品的总量;pi为第i 种消费品的全球平均生产力。

在计算生态足迹时,要把各种资源和能源消费分别折算为耕地、草地、林地、化石燃料地、建筑用地和海洋水域6 种类型的生物生产面积。由于这6类生物生产面积的生态生产力不同,需要分别乘一个均衡因子,使它们转化为具有相同生态生产力的面积,以便加以比较分析。目前普遍采用的均衡因子是:耕地、建筑用地均为2.8,林地、化石能源用地均为1.1,草地为0.5,海洋水域为0.2[3]。

2.2 产值足迹及农产品结构优化

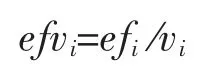

应用生态足迹方法,通过产值足迹的计算模型[4],得出各种农产品的产值足迹,据此分析农产品结构。其中,产值足迹越大,表明单位产值的该种农产品所占用的生物生产性面积越大,即其生态经济综合效益越低;反之,则其生态经济综合效益越高。

式中:efvi为第i 种农产品的产值足迹;efi为第i种农产品的生态足迹,vi为第i 种农产品的产值。

农产品结构优化是指通过对农产品内部各类型比例或其在区域上布局的调整,以达到经济效益、社会效益和生态效益的统一。对农产品结构进行评估时,指标体系应能反映出经济系统和生态系统所经历的过程及其变化趋势[5]。为实现生态经济综合效益的最大化为目标,对比多种主要农产品的产值足迹,将生态经济效益较高的农产品确定为优先发展类别,生态经济效益欠佳的农产品列为限制发展类别,以此来降低农业生态足迹,减少生态成本,使区域农业发展趋于可持续。

3 泸水县农产品结构优化定量计算与分析

3.1 泸水县农产品生态足迹

运用生态足迹方法, 对泸水县2010年主要农产品的生态足迹进行计算,结果见表1。首先,从农产品类型来看,泸水县各农产品的生态足迹差异很大,居于首位的是猪肉,占全县总生态足迹的37.91%,玉米、羊肉次之,排最后14 位的蔬菜、水果和水产品等生态足迹很小,其总和仅占泸水县农产品总生态足迹的11.86%。其次,从各类农产品生物生产土地类型方面看,草地的生态占用比例最大,占总生态足迹的58.29%,耕地次之,林地所占比例较小,水域占比最小,仅为1.68%。第三,从大农业的产值构成方面来看,泸水县2010年农、林、牧、渔业的产值比例为49.04∶5.82∶44.90∶0.24,相对应的生态占用比例为37.3∶2.7∶58.3∶1.7。由此可见,渔业和牧业的经济效益比例较小,但二者相差悬殊不大,而农、林业的经济效益比例大于其余比例。

表1 泸水县2010年主要农产品生态足迹

3.2 泸水县农产品产值足迹

通过产值足迹的计算,得出泸水县主要农产品的产值足迹,结果见表2。对泸水县主要农产品的产值足迹进行划分,结果见表3。

表2 泸水县2010年农产品产值足迹

表3 泸水县农产品产值足迹分析

泸水县各农产品的产值足迹不一。其中,水产品、猪肉的产值足迹最高,表明这2 类农产品在泸水县农产品结构中的经济生态效益是最低的。相反,甘蔗、生漆、核桃、薯类、禽肉、禽蛋、香料烟、蔬菜的产值足迹很低,说明这8 类农产品对自然资源的占有较少,同时以绿色无污染为特色,且附加值高,具有较高的经济生态综合效益,也适宜于泸水县这样的山区环境。而一些普通型的农产品,如稻谷、小麦、玉米、豆类、油料、茶叶、油桐籽、水果等在泸水县经济生态效益一般,这与泸水县地形坡度大有关。另外,家畜(牛、羊)的产值足迹要远高于家禽,这主要是由于泸水县山区较多,山区传统的养殖业优势不显著,草地面积很少,饲养成本提高,经济效益低。这个结果与泸水县实际情况相符,在该县有关规划中已经明显体现出来。

4 泸水县农产品结构优化方向及具体途径

4.1 农产品结构优化方向

泸水县农产品结构的优化可以从以下方面进行:经济生态效益非常低的是生猪和水产养殖,经济生态效益最高的是甘蔗、生漆、核桃、薯类、禽肉、禽蛋、香料烟、蔬菜等农产品,生态经济效益一般的稻谷、小麦、玉米、豆类、油料、茶叶、油桐籽、牛肉、羊肉、水果等农产品,尽管效益一般但对保证粮食安全人民需求和社会稳定具有重大意义。因此,应优先发展核桃、生漆、甘蔗等经济林果业和禽肉、禽蛋等业;积极发展香料烟、蔬菜等农产品种植业;适当发展薯类、稻谷、小麦、玉米、豆类、油料、茶叶、油桐籽等农产品种植业和牛肉、羊肉等牧业;限制发展生猪养殖业和水产品养殖,进而优化农产品结构,实现农业发展与生态保护的协调统一。

4.2 农产品结构优化具体途径

(1)加快农业产业化进程。加快农业整体布局调整,优化农业产业结构,因地制宜发展区域经济。科技兴粮,大力实施粮食高产创建示范项目;稳步提高特色经济林果和经济作物在种植业中的比重,重点抓好“漆树、核桃”等经济林果发展,扩大香料烟、蔬菜、甘蔗及薯类经济作物的种植面积。

(2)随着将云南省建设成为我国面向西南开放“桥头堡”战略实施和片马口岸边境经济合作区建设的全方位推进,怒江州已成为云南省先行探索开展资源开发生态补偿的试点,同时应抓住怒江州实施“两极两翼”的发展机遇,泸水县应积极推进工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程,壮大县域经济,加大财政对农业和农村发展的支持力度。

(3)大力开展多种经营。以市场信息为指导,适时调整品种结构,提高科技含量,同时以农产品比较优势为基础,发展生态农业,并进行农产品深加工,提高农产品商品率,提升农业竞争力,促进农民增收。

(4)加快发展旅游业。努力把六库建设成“怒江大峡谷世界知名生态旅游品牌”;以打造“傈僳族文化之乡”品牌为切入点,整合资源、打造精品,壮大旅游经济,促进联动发展。通过旅游业的发展,增加林业和其他农业产品的附加值,降低产值足迹,发展农业经济。

[1]张桂宾,王安周,耿秀丽.基于生态足迹模型的济源市农产品结构优化分析[J].安徽农业科学,2008,36(14):6124-6126.

[2]郭军华.基于生态足迹模型的县域可持续发展能力评价——以江西省德兴市为例[J].科技进步与对策,2010,27(16):110-113.

[3]周国忠.国内外生态足迹研究进展[J].浙江学刊,2010,26(6):167-171.

[4]符国基.海南省2002年的生态足迹分析[J].海南大学学报人文社会科学版,2005,23(4):361-367.

[5]符国栋.基于生态足迹的海南农产品结构优化分析[J].农业现代化研究,2006,27(5):116-118.