笔走龙蛇,一纸流传

文/维文 图/汇图网

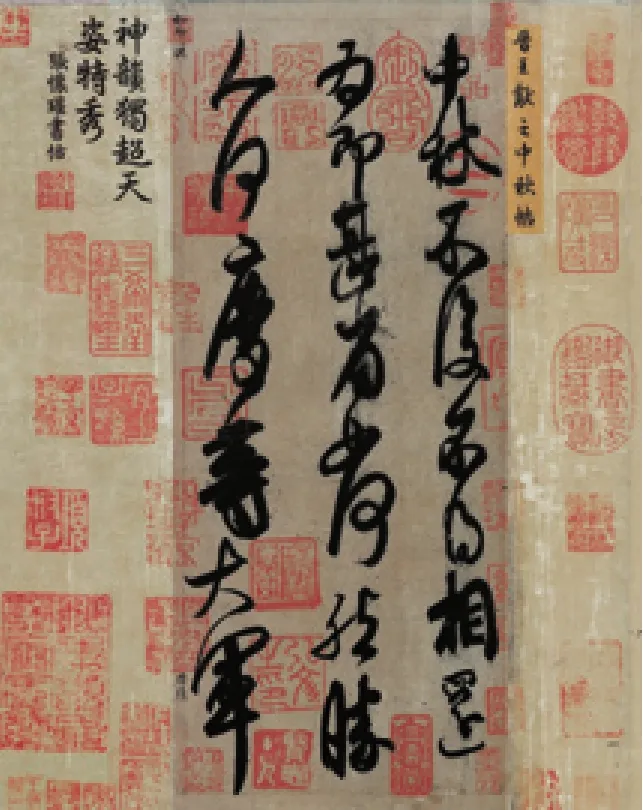

寒食帖(局部) 34.2×199.5cm 北宋 苏轼 台北故宫博物院藏

有句话叫做“山不转水转”,历史上的书法作品就仿佛是山,而藏家们则仿佛是水,书写者在各种特殊的情境中堆积出了高山,而藏家们则在兜兜转转中看出了高山的丰富面相,并推动着一座座山峰声名远播,让普通人仰之弥高。

颠沛流离的《寒食帖》

《寒食帖》是苏轼因“乌台诗案”被贬至黄州任团练副使后所书,因其时精神寂寥、生活穷困,遂写下了两首《寒食诗》,以表达惆怅孤独之心境。全帖起伏跌宕、气势奔放,元朝鲜于枢将它称为继王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄稿》之后的“天下第三行书”。

元丰六年(1083)的一天,已经在黄州待了4年的苏轼无意间翻出了一年前写的两首《寒食诗》,诗中“年年欲惜春,春去不容惜”让他惆怅无限,而“君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起”则又让他颇有穷途末路之感。怅惘叹息之中,他禁不住摊纸磨墨,将这两首饱含苍凉的诗在纸上奋笔疾书,全篇笔酣墨饱、恣肆跌宕,写罢,他对着窗外长长地叹了一口气。

元符三年(1100)的一天,四川眉州青神县“苏门四学士”之一黄庭坚的家门被一位年轻人敲开了,来者是黄庭坚熟悉的河南永安县令张浩。张浩千里迢迢而来不为别的,只因为他辗转得到了苏轼书写的《寒食诗》诗稿,特地带来让黄欣赏。黄庭坚一见作品便非常喜欢,同时又想起此刻远谪海南的苏轼,不免激动,于是在诗稿上题写了跋:“东坡此诗似李太白,犹恐太白有未到处。此书兼颜鲁公、杨少师、李西台笔意。试使东坡复为之,未必及此。它日东坡或见此书,应笑我于无佛处称尊也。”

蜀素帖 27.8×270.8cm 北宋 米芾 台北故宫博物院藏

不知道苏轼后来是否看到过黄庭坚的跋,但是这幅诗书俱佳的作品在辗转之间不断“被跋”。南宋初年,张浩的侄孙张演另纸题跋,称苏诗配黄字,“可谓绝代之珍”。此后诗稿便以《寒食帖》之名行世。明代董其昌在帖后题字,称这是东坡最厉害的作品。清乾隆题跋则称该帖“豪宕秀逸”,称苏东坡是“颜、杨以后一人”,这样尚不过瘾,还专门在卷首题了“雪堂余韵”四字,并将该帖放在三希堂珍藏。

伴随着清廷的衰落,《寒食帖》也结束了它“锦衣玉食”的日子,开始了一段颠沛流离的生涯。咸丰十年(1860),英法联军火烧圆明园,《寒食帖》险遭不测,之后便流入民间,1917年曾在北京书画展览会上展出,受到了书画收藏界的关注。1918年,《寒食帖》转到收藏家颜韵伯的手中,当年12月19日苏轼生日时,颜韵伯做跋记录了乾隆之后《寒食帖》的收藏概况,随后于1922年游览日本东京时以高价卖给了日本藏家菊池惺堂。

1923年9月东京大地震,菊池惺堂家里收藏的字画几乎被毁尽,所幸他冒着生命危险把《寒食帖》从烈火中抢救出来,一时传为佳话。后来他做跋记录了该帖从中国辗转流传到日本的情况。二战期间,东京遭到了美国的轰炸,《寒食帖》又险遭一劫。二战后,国民政府外交部长王世杰委托日本友人寻访《寒食帖》,最后终以高价购回,之后他也在题跋中记录了这件国宝从中国流到海外、再从海外流回中国的大致情形。如今,《寒食帖》完好地保存于台北故宫博物院。

《寒食帖》的命运如同它的主人一般历尽坎坷,然而也同它的主人一样获得了无数赞誉,被推崇为旷世神品。不仅原帖备受关注,就连它的复制品在台北展出时也引起了轰动。这样的复制品只有10件,而且大多数被国际上享有盛誉的国家博物馆收藏。1975年日本的“东坡迷”山上次郎花巨资买下了台北展厅最后一幅复制品,并于1985年捐赠给黄州东坡赤壁管理处,1995年又倡议在当地修建了“中日友好之舍”,首次公开展出了这一珍品。

通过别样的方式,两岸同时拥有了《寒食帖》这一书界珍品。

独具一格的《蜀素帖》

《蜀素帖》,也称《拟古诗帖》,被后人誉为“中华第一美帖”,其作者是北宋书画名家米芾。《蜀素帖》用材别致,书写章法独具一格,紧凑的点画与大段的空白形成强烈对比,粗重的笔画与轻柔的线条交互出现,流利的笔势与涩滞的笔触相生相济,风樯阵马的动态与沉稳雍容的静意完美结合,米芾用他“八面出锋”的“刷字”风格,变化莫测的恣意书写,成就了书法史上的又一珍品。

米芾比较另类,他天资聪颖,学书法也非常刻苦,从六七岁开始写唐楷,而后潜心魏晋法书,几十年如一日,甚至大年初一的时候也不忘写字。但是他个性怪异,生性有洁癖,有一次别人用他的砚台,因为等不及端水来,直接吐口水磨墨,结果米芾坚决地把砚台送给他了。他还爱石成痴,见到石头便称兄道弟,膜拜不已,还曾抱着砚台睡觉,因此世人又称他为“米颠”。癫狂“发作”的时候,就算是皇帝跟前的红人也拿他没辙。一次米芾和蔡京的长子蔡攸一起乘船游玩,蔡攸拿出一幅王羲之的《王略帖》让米芾看。米芾见了爱不释手,要求蔡攸送给他,或与他交换。蔡攸不同意,米芾便跃上船舷,大声说:“你若不给我,我不如跳江死了算了。”蔡攸没办法,只得把《王略帖》送给了他。

另类的个性也造就了他独特的艺术风格,在书法上,他学古人但不主张蹈前人的轨辙,《蜀素帖》就是这样一幅作品。

“蜀素”是北宋时四川造的质地精良的丝绸织物,当时有个叫邵子中的人把一段蜀素装裱成卷,就等着碰到名家留下墨宝,然后传给子孙。但遗憾的是,由于丝织品毕竟比纸要粗糙,写起来滞涩之感明显,而且也不吃墨,所以没有深厚功力的人不敢问津,结果传了三代,这段蜀素还是一张白卷。后来湖州郡守林希又收藏了20年,直到元祐三年(1088)九月,这张白卷才变成真正的帖,而让它发生转变的正是米芾。

这天林希邀请米芾结伴游览太湖近郊的苕溪,游玩过程中林希就拿出了蜀素请米芾来写。“不走寻常路”的米芾并没有退缩,一口气在上面题写了自己所做的八首诗,多为记游或送行之作。别人畏如虎,到了米芾这里却一挥而就,他有什么秘诀吗?这和他自身的书法特点密不可分。

米芾从不说自己是写字,而是称在“集古字”、“刷字”。集古字让他学到了古代很多书法家的精髓,然后融会贯通,这里取一笔,那里变一画,然后就组合出了米氏风格,所以在他50岁之前书法没有定型,率意而为、变化多端。刷字是有一次皇帝问他书法时他的客气话,却无意中道出了自己的书写精髓,那就是用笔迅疾劲健、尽兴尽势尽力,所以写出的作品酣畅淋漓。

这样的两大特点让他在书写《蜀素帖》的时候发挥得淋漓尽致,由于丝织品吸水性差,米芾运笔快,所以出现了很多枯笔,看似败笔反而让线条显得浓淡适宜、精彩动人;由于蜀素粗糙,所以在书写时更需要尽力,加上他集古字的习惯,所以通篇用笔多变、体态万千,更让该帖流露出一种动态的美感,也让米芾不随大流的人格特质展现无遗。

《蜀素帖》真正完成后,其价值倍增,自然也引来收藏人士的垂涎。明代的项元汴、董其昌、吴廷等著名藏家都收藏过。董其昌称赞该帖“如狮子搏象,以全力赴之”。清代时高士奇、王鸿绪、傅恒也曾收藏过。高士奇题诗称赞该帖“蜀缣织素鸟丝界,米颠书迈欧虞派。出入魏晋酝天真,风樯阵马绝痛快”。当然最后它又无可避免地进入内府,成为了宫里的宝贝。如今《蜀素帖》珍藏于台北故宫博物院。

米芾的另类成就了《蜀素帖》,《蜀素帖》的另类成就了其在书法史上的特殊地位,《蜀素帖》的特殊地位也让其在流传中经过了书画“大腕们”的助威呐喊,这也让我们时时想起那个另类的“米颠”。

隔海相望的三希宝帖

三希宝帖是晋代书圣王羲之与其子王献之、其侄王珣留予后世的三件书法绝品。1746年,乾隆将书房温室改为三希堂,奉藏这三件珍宝。王羲之《快雪时晴帖》被元代赵子昂称为“天下第一法书”,虽然它只是一封28个字的手札,且疑为唐朝人的摹本,但是王羲之“灿若游云,矫若惊龙”的气势跃然纸上。王献之系王羲之第七子,《中秋帖》是他存世的稀有真迹,被称为“一笔书”之祖,是王献之创造的新体行草书法。该帖纵逸豪放、一气呵成。王珣是王羲之的侄子,其《伯远帖》被董其昌称为“尤物”,俊丽秀雅的行书,体现了东晋的“尚韵”书风。

民国初年的一天,袁世凯的“管账先生”郭葆昌又来到了故宫附近一个叫“品古斋”的小古董铺子里淘宝。他刚进门,就见掌柜拿出一个神秘的布卷,当布卷徐徐展开的时候,郭葆昌惊呆了。布卷里包着的是故宫珍藏的三希宝帖中的两个——王献之的《中秋帖》和王珣的《伯远帖》,这可是宫里的物件,是藏家们梦寐以求的宝贝。这样的宝贝怎么会现身这个孤陋的小店中呢?

原来,这是光绪皇帝的妃子瑾妃干的“好事”。清帝退位后,这位瑾妃就盯上了三希堂里的这三件宝贝,认为一定可以卖个好价钱,于是找准机会把宝帖偷了出来,让小太监在月黑风高之夜把其中的两件宝贝送到了古董铺。在偷帖子的过程中,瑾妃看到《快雪时晴帖》上乾隆的钤章和题款达70多处,如果拿出去的话太惹眼,会给自己带来麻烦,于是拿了那两幅相对“低调”的宝贝。

看完宝贝之后,郭葆昌强力抑制住内心的激动,然后平静地与掌柜讨价还价,他不愧是收藏界的老手,几个回合下来就以自己满意的价格买了下来。临走,他叮嘱掌柜替他保密,因为他知道在这个兵荒马乱的年月,如果有人知道他有这样两件稀世珍宝,身家性命都会受到威胁。就这样,《中秋帖》和《伯远帖》开始了它们的“民间之旅”。

就在郭葆昌将两帖悄悄收入囊中的时候,第三件三希宝帖——王羲之《快雪时晴帖》却险遭不测。1928年6月4日的清晨,随着沈阳皇姑屯的一声爆炸声,张作霖被当场炸死,而就在前一天,张作霖曾经找到当时的故宫博物院院长易培基,向他索要这幅名帖。易培基推说宝帖锁在保险柜中,而钥匙在冯玉祥等三人手里。由于时间匆忙,张作霖急于离京,也不便将保险柜一同带走,宝帖由此躲过一劫。易培基听说皇姑屯事件的消息后,心惊肉跳,冷汗直流。

快雪时晴帖23×14.8cm 东晋 王羲之 台北故宫博物院藏

左图:中秋帖 27×11.9cm 东晋 王献之 故宫博物院藏

右图:伯远帖 25.1×17.2cm 东晋 王珣 故宫博物院藏

经过此番遭际,三件宝帖的命运并没有就此底定。1933年,郭葆昌在家里请时任故宫博物院代理院长的马衡吃饭的时候,酒酣耳热,曾经拿出两件宝贝来炫耀,让正在整理和追寻从故宫中流出珍宝的马衡大惊失色。当时郭葆昌也表态说,自己百年之后必定将宝物无偿归还故宫博物院,让三帖聚首。然而,自这次酒席过后,这两件宝帖便再未现身。1946年,郭葆昌去世4年后,家人遵嘱将他收藏的瓷器全部捐献给了故宫博物院,两件宝帖却未见踪影。此时,只有《快雪时晴帖》孤单地躺在故宫里。

《快雪时晴帖》曾在1933年为躲避日军的掠夺,随着大批的国宝流寓四川,抗战胜利后回京,后随着国民政府将文物迁往台湾,它也躺进了台北的故宫博物院里,成为镇馆之宝。而此刻的《中秋帖》和《伯远帖》却又面临着被人转手的命运。

1949年,郭葆昌的儿子郭昭俊因急需用钱,带着消失已久的两幅宝帖现身筹建中的台北故宫博物院。然而,此刻的台北故宫博物院资金紧缺无力购买,只好眼睁睁看着宝贝流走。仅仅过了两年,宝帖的消息再次传出,不过这次的消息是它将可能被香港的一家英国银行收购。

原来,两年前,郭昭俊在台北卖帖无果,转而将它们抵押给了香港的银行,如今,抵押期限将至,郭昭俊却无力赎回,银行在催赎的同时也引诱郭昭俊将两件宝贝卖给他们。就在郭昭俊于无奈之中准备出售的时候,他的世交好友、广东省银行香港分行的经理徐伯郊及时拉住了他。他一面劝说郭昭俊将国宝卖给国家,另一面通过其父亲将情况告知了周总理。很快,国家文物局副局长王冶秋、故宫博物院院长马衡和徐伯郊的父亲上海文管会主任徐森玉一起到香港对国宝进行了鉴定,确认无误后,两件国宝以当时35万元的天价被购买下来,得以回到了它们的出发地——北京故宫博物院。

如今,三希宝帖隔海遥相望。