创新型大学一流学科生成机理研究——基于内外知识网络耦合视角

李春林 丁云龙

(哈尔滨工业大学,黑龙江 哈尔滨 150001)

20世纪中后期以来,面对信息化、全球化和知识经济的兴起,以麻省理工学院和斯坦福大学为典型代表的一批“理工科”大学,瞄准经济社会发展的重大需求,将大学的研究成果转移到产业中,催生、孵化、兴办新企业,并利用从衍生企业、专利实施等学术创业行为中获得的收益进一步反哺大学,从而实现大学的快速发展,由此催生创新型大学的范式。创新型大学是集知识传播、生产和应用于一体,充分发挥学术文化和商业文化优势,实现官产学高度融合,旨在将争取自身发展与促进社会进步相结合,是高水平研究型大学发展的一个新阶段。

学科是大学的基本构成单元。要建设创新型大学,首先要建设一流学科。纵观创新型大学一流学科的发展历程,一流学科是通过整合内外部知识资源实现自身发展,而整合的途径就是构建知识网络。本文在提出研究框架的基础上,通过对H大学焊接技术与工程学科发展历程的纵向研究,考查学科在不同发展阶段,环境变化、学科适应性行为、学科知识网络构建以及学科发展之间的相互关联和影响,并总结案例带来的启示。本研究提出新的研究框架,对创新型大学一流学科生成机理的研究,具有一定理论和现实意义。

一、分析框架

对学科生成机理进行深入分析,至少需要回答三个问题:第一,学科发展阶段如何划分,即划分依据是什么?第二,学科内部行动者与外部行动者作为网络节点,在学科发展的不同阶段表现为怎样的复杂网络关系,这种网络关系与学科成长的动态演化之间存在何种关联?第三,创新型大学一流学科发展历程带来哪些启示?

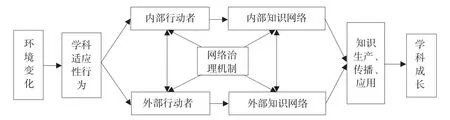

随着知识经济的到来,知识已经成为某一组织获得并保持可持续竞争优势的根源[1]。从知识自身发展的角度,知识网络促进了人类知识的循环过程,让知识在尽可能大的范围内快速地循环[2]。在组织与其外部的其他组织、机构的联系中,组织不仅可能获取大量有用的知识,而且可能通过知识的共享与转移,提高组织创造价值的能力[3],而与外部组织交流互动中,组织也进行自身的结构调整和发展,内外逐渐形成一个自组织演化的复杂系统[4]。根据复杂适应系统理论,系统中的主体可以持续不断地在与环境以及其他主体的交互作用中学习和积累经验。正是这种相互作用,不断改变主体自身的结构和行为方式,并对环境施加影响,这也是系统发展和进化的基本动因[5]。社会网络理论以网络中的个体及其关系为分析基础,强调个体能动性,但同时注意到社会网络所形成的社会结构及社会制度对个人的制约[6],一方面个体的行为会受社会关系的影响,另一方面个体之间互动的过程也会改变相互关系,进而对关系结构产生影响,这就为同时分析微观层次和宏观层次问题“架起了一座桥梁”[7]。基于以上理论分析,提出创新型大学一流学科生成机理的研究框架(见图1)。

图1 创新型大学一流学科生成机理结构图

通过调研分析发现,许多一流学科通过多年发展,一直保持竞争优势,主要原因是学科能够随着内外部环境的变化,适时调整发展战略,不断完善内外部知识网络体系,形成相对全面的开放式格局和稳定的合作关系,网络节点质量较高、合作内容深入,而内外部知识网络的发展又进一步促进知识的生产、传播和应用,进而不断推动学科发展。

二、研究方法

(一)案例选择

案例研究是管理理论创建的重要研究方法之一,在组织管理理论研究中占有重要地位。对于回答“怎么回事”和“为什么”等问题,案例研究是首选的研究策略[8],有利于更清晰地观察事物发展过程及其背后规律[9]。按照案例研究数量,可分为单案例研究和多案例研究。单案例适合纵向案例研究,即对多个时间点的同一案例进行研究,能反映出研究案例在各个阶段的变化情况[8]。

本文选择H大学焊接技术与工程学科(以下简称W学科)这一典型学科作为研究案例,主要出于两方面考虑:首先,选取典型案例是基于案例研究的通行做法。对于案例研究而言,随机样本不仅是不必要的,而且还是不可取的[9],案例研究甚至要选取典型和极端的情形才更为合适,因为这样的典型案例有助于获取丰富、详细、深入的信息[10]。H大学自新中国成立以来,一直是全国重点大学,是国家首批确定的“985工程”高校之一。根据英国《泰晤士报》2011—2012年大学排名,其已进入全球大学前400名。该校坚持面向国际学术前沿、面向国民经济主战场,具有良好的产学研合作基础和稳定的合作关系,是典型的创新型大学。W学科是新中国成立以来,最早在大学建立的焊接学科,一直是全国重点学科和H大学实力最强的学科之一。其次,从数据获取角度,研究者与W学科有“地理接近和关系接近”的优势,有机会近距离地了解和考查W学科的发展历程,并获取资料。

(二)数据来源

本文的研究数据主要来源于两方面:(1)与学科带头人、学科所在学院负责人、学科骨干教师、了解学科发展的退休教师进行访谈,共计15人。访谈为半结构化和开放式问题,主要包括:学科发展历程、学科发展关键人物、关键事件、不同阶段学科如何有效整合内外部资源、影响学科发展的机制。(2)二手数据,包括学科网站、新闻报道以及国家知识产权局网站。除H大学发展史、W学科发展史、W学科发展过程中的新闻报道等资料外,研究者还通过W学科网站搜索到学科近年来与校外单位交流、互访情况,通过国家知识产权局网站搜索到W学科近年获得专利情况等。

(三)数据分析

案例研究是通过对经验事实的连接,实现可验证的、相关的、有效的理论发展[9],而真实可信的经验事实是理论建构的基础[11]。为最大程度地再现经验事实,本研究采用访谈记录、主题分析、网络分析、文本编码等工具,力图客观把握W学科发展演化规律。

使用访谈记录表。调研中,使用访谈记录表,记录每个被访者的访谈内容,由研究者在访谈结束24小时内整理访谈记录。

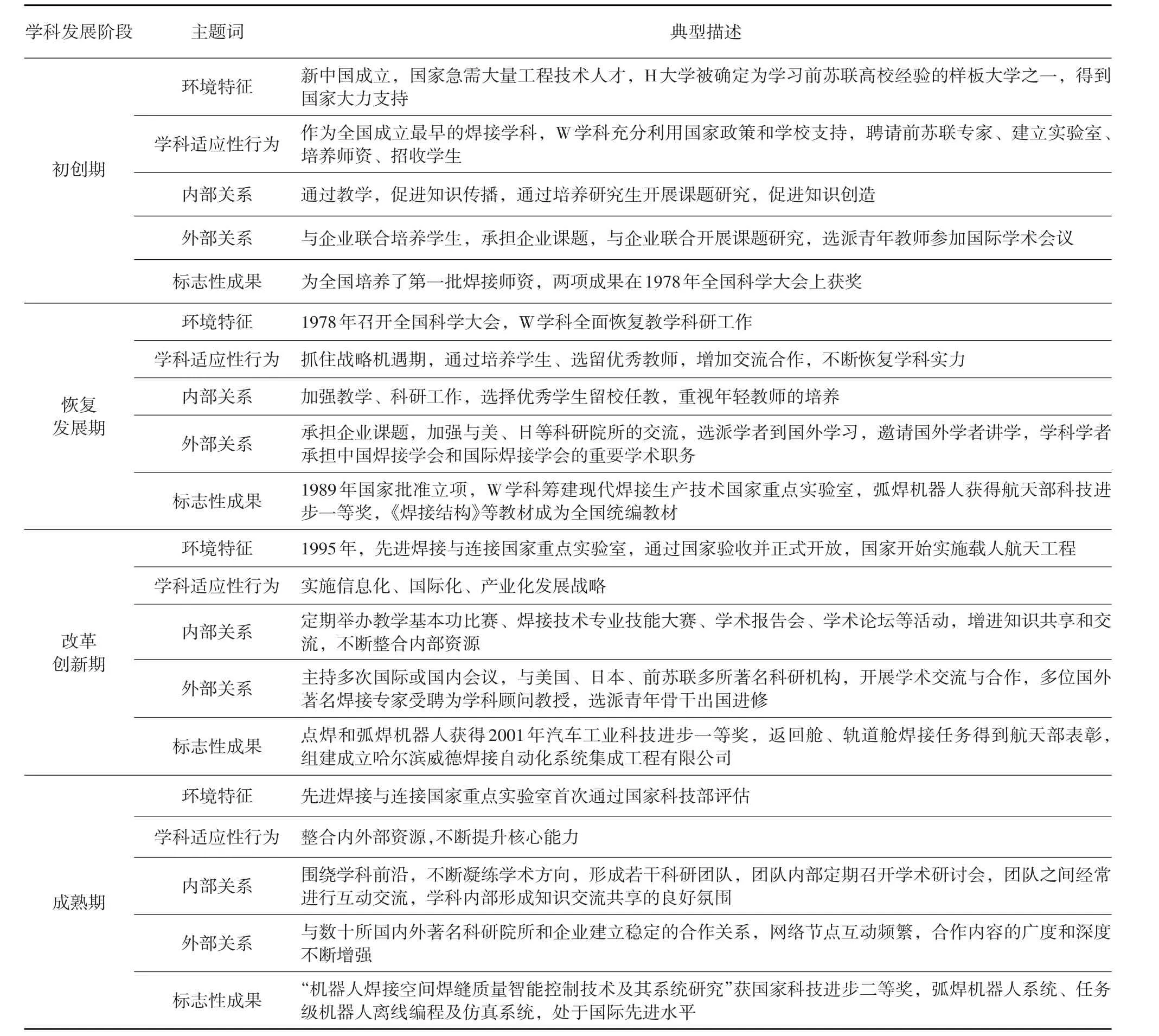

构建时间维度。根据被访者对W学科发展阶段的经验性划分,结合访谈记录和二手数据对学科发展情况的描述,将学科发展分为初创期、恢复发展、改革创新和成熟期四个阶段,并将1966、1978、1995和2003年作为学科发展的四个拐点。

网络分析。采用UCINET6.0软件,计算、处理二手资料获得的关系数据,将学科外部关系网络结构可视化。

通过访谈、档案资料、二手数据等多种来源收集数据,对数据进行三角测量,保证研究信度。此外,还将本文最初版本与W学科相关学者讨论,做出进一步完善。

三、学科成长历程

(一)初创期(1952—1966)

1949年新中国成立后,H大学被确定为全国学习原苏联办学经验的两所重点大学之一。1952年,新中国第一个焊接学科——W学科成立,为国家培养焊接教师,招收本科生和研究生。20世纪50年代,H大学举办多期焊接师资进修班,很多学员日后成为中国焊接领域的奠基者和学术带头人。

W学科成立后,通过挑选本学科优秀毕业生留校任教、选派学生到前苏联学习交流或进修、选派青年教师参加国际焊接年会等措施,储备全国实力最强的专业师资。学科非常重视学生实践能力,在前苏联订购一批焊接设备和仪器,成立当时国内最先进的焊接实验室。学科还重视与企业联合培养,通过选派学生到企业实习、完成企业课题研究等形式,既强化学生工程实践能力,又促进企业技术革新。这一时期,全国焊接专业会议在H大学召开,W学科承担全国焊接学科科学技术发展规划的起草工作,出版全国通用教材《电渣焊工艺学》,负责全国焊接专业教材的编审工作等。这一时期的标志性科研成果是:与前苏联同期发明摩擦焊,将直径400毫米的主轴与法兰盘拼接成功,为我国机械制造工业中大件的“接骨”术提供范例;承担三门峡水轮机转子的焊接任务得到国务院嘉奖;承担的水火弯板、铝铜摩擦焊研究获1978年全国科学大会奖励;利用闪光对焊焊修折损弹簧试验成功,获得黑龙江省科学大会奖励等。学科还开拓等离子研究方向,先后成立火箭制造焊接工业专业、钎焊研究室、焊接结构教研室等。

(二)恢复发展期(1978—1994)

20世纪60年代中苏关系恶化,H大学经历南迁北返,人员和实验器材损失严重。1966年国内发动文化大革命,H大学成为重灾区,W学科发展基本处于停滞阶段。1978年,全国科学大会召开,W学科成为焊接界唯一被授予全国先进集体称号的单位,同时有3个项目获得国家奖励,W学科进入恢复发展阶段。这一时期,学科加强与日本和美国科研院所的交流,学科带头人考察访问日本高校并与大阪大学建立互访关系,选派学者赴美国、德国高校访学,参加在日本、澳大利亚等国举办的国际焊接会议等。受到对外交流的启发,在国内开创了微电子焊接的研究方向,研究成果一直居于国内领先地位。1986年获批全国第一批重点学科,1989年国家批准在W学科基础上,筹建现代焊接生产技术国家重点实验室。

W学科学者开始担任中国焊接学会副理事长、国际焊接学会理事、国务院学位委员会学科评议组成员、中国电子学会焊接专业委员会主任等国内外重要学术兼职,学科在国内外的影响力得到巩固和增强。W学科继续推出一批精品教材,编写《焊接结构》《焊接过程计算机控制与测试》《气体保护焊工艺》《压力焊》等全国统编教材。

这一时期的标志性科研成果是:“弧焊机器人”“FJB-300型脉冲焊方波交流变换器研制”获航天部科技进步一等奖;“碾压法消除焊接变形工艺及设备”获国防科工委科技进步二等奖;“矿用圆环链闪光新工艺”获国家科技进步三等奖;大庆石油管理局金属结构厂压力容器主动焊接生产线技术改造项目,获黑龙江省第三届振兴经济奖一等奖;与燕山石化机械厂联合成立华光成套焊接设备公司,将科研成果产业化。

(三)改革创新期(1995—2002)

1995年,以W学科为基础成立的先进焊接与连接国家重点实验室,通过国家验收并正式开放,以此为平台,学科充分挖掘焊接技术的传统优势,密切联系企业生产和国防工程实际,注重国际交流合作,并确定5个重点研究方向。同年,W学科承接真空空间环境模拟器(KM6)焊接部分的研制任务。KM6的研制成功,对保证神州一号飞船的顺利飞天发挥了重要作用,W学科承担重大工程项目的能力也得到显著增强。W学科提出信息化、国际化和产业化的发展战略,进入快速发展期。

W学科坚持强化国际化战略,加强师资队伍建设,多位教授主持了国际或国内学术会议。与美国俄亥俄州立大学、日本大阪大学、莫斯科鲍曼国立技术大学等国外著名大学和科研机构建立长期学术交流与合作关系,多位国外著名焊接专家受聘为学科的顾问、教授。选派青年教师出国进修、访学,许多教师已成为学科带头人或业务骨干。采取与国外联合培养等形式,培养出一批高水平的研究生。

这一时期的标志性成果是:完成航天飞船返回舱、轨道舱的焊接任务,受到航天部表彰;在铝合金预拉伸板等产业领域取得重大进展;牵头研制成功的点焊和弧焊机器人,为促进我国工业机器人的产业化做出重要贡献;与哈尔滨焊接研究所以股份制形式,组建成立哈尔滨威德焊接自动化系统集成工程有限公司,实现柔性焊接系统和焊接自动化专用设备产业化;研制20多种焊接工程应用软件,在大型国有企业中发挥重要作用;研制成功的自动焊接机,结束同类产品从国外进口的历史;在“MAG焊熔滴时弧光强度瞬态下降的特征信号”方向上,开展系列前沿性研究,获得美国焊接学会AWS奖。

(四)成熟期(2003至今)

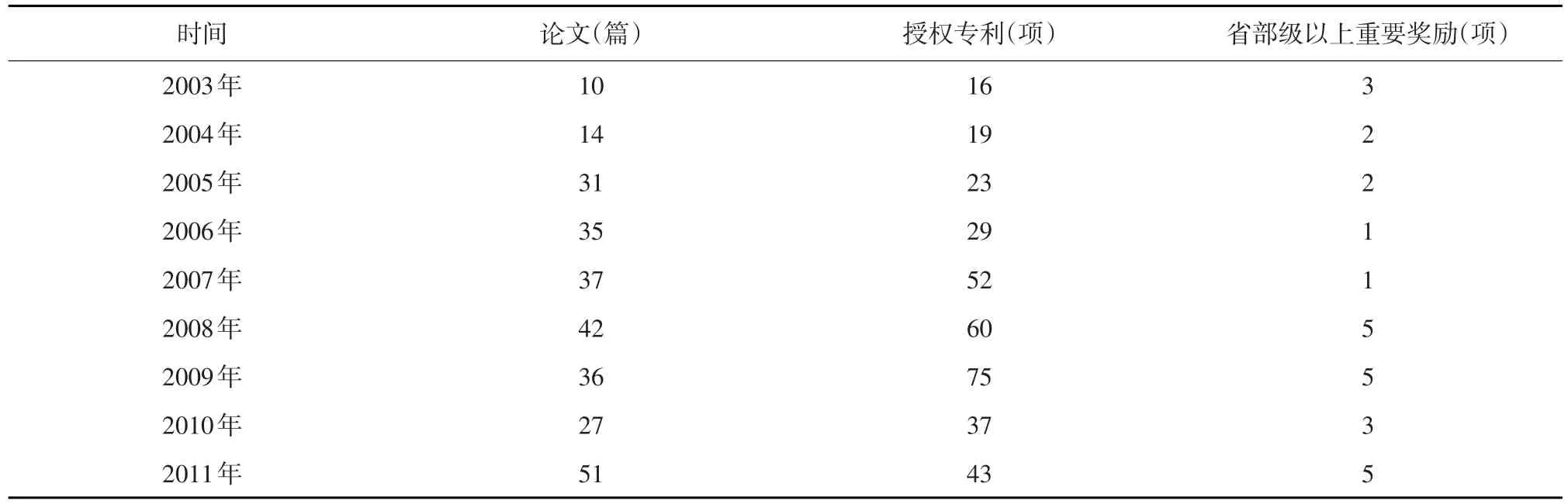

2003年,先进焊接与连接国家重点实验室,首次通过国家科技部评估,学科发展进入成熟期。这一时期,学科对内资源整合能力进一步增强,对外合作的广度和深度继续拓展,学科内部形成知识共享和整合的独特学科文化,优势地位进一步巩固,其发表论文、专利及获奖情况见表1。W学科依托国家重点实验室平台,与世界一流科研院所开展广泛、深入的合作。与美国爱迪生焊接研究所等世界一流的研究机构,开展合作研究、交流互访。与中国航天科技集团公司等国内一流企业,开展合作研究。与国外一流研究机构的交流互访明显增多,邀请伦敦帝国理工学院等著名高校的学者来校访学交流,选派学者到英国剑桥大学等世界一流大学进修,选派师生参加在国外组织的国际学术会议,并多次主办国际学术会议,见表2。

表1 W学科发表论文、获得专利及重要奖项情况(2003—2011年)

表2 W学科交流合作情况(2009—2011年)

W学科坚持以工程和能力创新培养为主线,于全国高校率先开展“焊接基础实验”与“焊接创新试验”两门独立的实验教学课程。率先在全国高校推行“国际焊接工程师”项目。《焊接结构学》等多门教材被国内数十所高校作为本科教学教材。与哈尔滨锅炉厂等著名企业建立稳定的校外实践教学基地,与国外多所著名高校联合培养学生。W学科已成为国内外公认的、培养高端焊接专业人才的重要基地。针对载人航天、国防建设和国民经济建设中存在的技术瓶颈,开展大量应用基础和工程化技术研究,成功研制多种重大装备,许多成果达到国际先进水平。积极推动产学研合作,为国民经济建设做出重大贡献,成为国内焊接领域公认的行业龙头之一。此外,学科利用自身优势,为企业和研究单位提供信息咨询、项目研发、技术转让、人员培训等服务,提高服务社会的能力。

四、学科成长启示

(一)根据外界环境变化适时调整发展战略

一流学科的生成不是偶然的,而是随着外界环境的变化,适时调整发展战略,选择正确的发展策略,达成渐进式发展的结果。初创期,W学科紧紧抓住国家对工程技术人才的大量需求及对H大学重点支持这一重大发展机遇,通过聘请前苏联专家、培养优秀师资、购买仪器、建立先进实验室、与企业联合培养研究生等一系列举措,使W学科为新中国培养第一批焊接方向教师及大量实用型工程技术人才,奠定领军地位。恢复发展期,W学科对内整合自身资源,对外加强与美、日等著名研究机构交流互访,短期内恢复学科的优势地位。改革创新期,W学科提出信息化、国际化和产业化的发展战略,依托信息技术,调整焊接传统研究方向,强化国际化,促进学科带头人和人才梯队建设,通过与企业联合研发、成立公司等多种方式,实现知识成果产业化。这一时期,学科还提出人才培养的“顶天立地”思想。“顶天”是学生要具有深厚的理论功底,具有成为拔尖创新人才的精英潜质;“立地”是指学生要具有相当的工程技术经验、动手实践能力,成为“顶天”人才的根基。在这种理念的指导下,W学科与国际焊接学会合作,“国际焊接工程师”项目在W学科落户,于国内首创国际焊接工程师证书、学位证书、学历证书“三证合一”的人才培养模式,使毕业生成为理论基础和实践动手能力兼备的复合型人才。成熟期,W学科坚持信息化、国际化和产业化的发展战略,同时积极承担国家重大基础研究和应用研究,与国内外一流研究机构、企业建立长期、稳定的合作关系。

W学科发展历程表明,学科善于根据环境变化,抓住国家发展的每个重大战略机遇期,制定适宜自身发展的战略,每一阶段的重点不同,但同时又是前一阶段发展战略惯例的延续和强化。学科围绕国家重大需求和学术前沿开展科学研究,使基础研究和应用研究同步发展,最终实现知识生产、传播和应用三个职能的平衡和相互强化。

(二)构建网络整合知识资源

W学科能不断获得持续发展,除随环境变化制定发展战略、明确学科发展方向外,与其相匹配的举措是整合内外部知识资源,促进知识的生产、传播和应用,不断提升学科的核心能力,促进一流学科的生成。具体表现为:通过研究方向、课题组、系(所)之间的交流互动,整合内部知识资源;通过与国内外一流研究机构、企业等单位开展实质合作,整合外部知识资源。这种立体交叉的知识创新体系,横向上可重新定义现有学科组织结构,形成有利于学科知识创新的结构、流程和平台,纵向上可将学科的发展战略和实施计划,与合作伙伴的发展战略相匹配,实现共赢。

通过学科内部知识行动者之间及学科与外部知识网络节点之间的交流互动,W学科围绕知识创新形成了各种正式和非正式关系,而这种合作关系的实质表现为学科在知识生产、传播和应用过程中所形成的网络结构。通过知识网络的不断发展演化,学科实现对内外部知识资源的有效整合,实现自身发展。研究型大学向创新型大学转变的过程中,知识生产模式已经不可逆转地从模式1(以学科为基础的研究)向模式2转变。模式2的主要特点是面向应用的、可解决现实社会问题的研究与开发,是企业范畴的、跨学科的、非线性的、网络式的、平等对话的、流动鲜活的[12]。W学科知识生产网络主要表现为针对应用问题开展跨学科合作研究,促进知识行动者之间的国际交流、机构间的国际合作、观念交流的国际化[13],承担政府、企业的研究课题,与企业建立联合研究中心等形式。知识传播网络对内主要表现为课堂教学、讲座、学术研讨会、学术论坛、教学技能大赛、专业技能大赛、向社会输送优秀毕业生等形式,对外主要表现为选派学术骨干到世界一流研究机构进修、访学,在知名企业建立教学实验基地,邀请国内外著名学者讲学,面向企业、科研机构等开展专业技术培训及技术咨询,邀请企业一流工程师到学科任教等形式。此外,还通过举办茶话会、联欢会、下午茶等非正式交流形式,促进知识行动者间知识的传播共享。强化社会服务职能,是创新型大学一流学科的一个显著特征。知识应用网络主要表现为:学科为企业提供技术咨询,建立知识成果转化中心,成立衍生高技术企业等形式。学科在发展过程中,知识生产、传播和应用网络是平行、交叉向前发展的。学科通过不同角度、不同纬度的网络化构建,整合各种知识资源,不断发掘潜在资源,发现学科未来的成长价值,通过正反馈效应、外部效应、联结效应等网络效应,最终实现学科核心能力的提升[14]。

表3 W学科发展不同阶段特征

(三)不断完善治理机制

网络组织治理的核心问题是治理机制问题,治理机制可分为两类,信任、声誉、联合制裁、合作文化等属于行为规范方面的宏观机制;学习创新、激励约束、利益分配、决策协调等属于运行规则方面的微观机制[15]。通过对W学科的案例分析,发现信任机制、文化机制、学习机制在学科发展过程中发挥重要作用。合作节点之间丰富而复杂的联结关系、非线性的互动以及显著的协同效应构成学科知识网络治理逻辑的三维结构框架。网络组织的治理机制正是在治理逻辑的基础上发挥作用,调节合作成员的行为,保证网络组织有序运作,见图2。

信任机制。信任是一个人、团体或组织在某种不确定条件下与另一方相关或交易时对其行为所持有的有益于而非有害于自身的信心[16]。信任被看作是组织情境的一个方面,并且往往成为组织成员合作的前导变量[17]。组织内部信任的存在,能够增强个体间和部门间的关系融合和相互合作,从而促进组织知识创造的产生[18]。组织之间存在信任,就会表现出对彼此意图和行为的高度信心,并引致组织之间的自愿合作行为,从而可以通过知识和技术的交流与共享,创造性地开展和执行自己的任务,实现创新的目标[19]。分析表明,W学科采取以下措施,提高知识行动者之间的信任:一是愿景共享并具体化为明确的发展目标,学科的发展历程表明,其在每个阶段都建立了自身的发展战略,并通过具体措施将发展战略细化为具体行动,通过与内部成员分享愿景和发展计划,使学科的发展前景内化到成员的具体行动中。访谈中发现,学科内部成员对学科发展目标有充分认识,并对目标的实现充满热情,这使内部成员对学科建立了信任。二是通过举办学术研讨会、学术论坛、茶话会、联欢会等正式和非正式活动,不断增强内部成员之间的相互了解,使学科内部成员能够建立基于任务和情感方面的联系,不断强化信任,创造知识交流共享的良好氛围。三是学科通过承接研究课题或开展联合研究,持续推出高质量的研究成果,通过良好的声誉强化自身的辐射力,不断增强与外部网络节点的信任,不断扩大网络的规模,深化合作内容。

文化机制。文化是组织成功的关键要素[20],只有组织的管理哲学和文化适应时势和环境的改变,组织才能走向成功[21]。在一种鼓励合作、团队精神和参与的组织文化中,团队整体能很好地协调和整合资源[22]。随着组织的发展壮大,文化是进行更高层次创新所必需的[23],任何一个优秀的组织都需要创造一种可以为创新提供旺盛生命力的组织文化[24]。通过访谈,了解到在文革期间,W学科的部分骨干教师仍然克服重重困难,坚持科学研究,研究成果获得1978年全国科学大会奖励。W学科在20世纪80年代承担的一个技术改造项目,完成后结余款项全部用于科研用房改造,为申请国家重点实验室奠定良好基础。学科成员经常为完成一项科研任务,牺牲寒暑假和周末时间。可见,积极向上、勇于担当、合作共赢的学科文化,这种文化机制也成为推动学科发展的决定性力量。

学习机制。从学习主体看,学习包括个人学习和组织学习两种基本类型。组织学习是个人学习在特定组织中表现出的群体性行为,其过程表现为组织与其成员之间、组织与外界环境之间、组织成员之间进行的默会知识和编码知识间的相互转化过程[25]。学习是知识创新的基础与前提[26],组织只有通过学习,才能充分利用由环境变化带来的新的发展机遇,不断提升自身核心能力[27]。因此,组织学习是组织知识基础的形成和发展过程[28],同时也是组织创造、获得和转移知识的过程[29]。网络为组织提供了多元化的知识,并在网络—个体—环境之间流动,是一个开放的系统,三者之间以学习和转化的形式连接,并跨越它们之间虚拟的边界[30]。W学科学习层次可分为学科与外部网络节点、学科内部成员与学科、学科成员之间三个层次。具体表现为:学科通过承担课题、组建研发联盟、交流互访等形式,加强与外部网络节点的合作交流,获取知识资源,促进知识传播,提升知识创造能力;学科内部成员通过学术会议、学术论坛等形式,分享集体智慧,参与学科建设,实现个人知识与学科知识的互换,使个人能力转化为学科整体能力,不断促进学科知识积累和学科知识能力的提升;学科内部成员之间通过组建课题研究小组、学习小组等形式,促进个人知识的共享和隐形知识的转化。

五、结论与展望

大学已成为经济社会发展的知识中枢,创新型大学是大学可供选择的一种重要发展模式,对创新型大学一流学科生成机理进行研究,具有重要的理论和现实意义。研究结果表明,根据环境变化适时调整发展战略,构建内外部知识网络、整合知识资源,不断完善网络治理机制、保证知识网络有序运行是创新型大学一流学科生成的关键要素。

本研究也存在一定局限性:首先,单案例研究虽有助于对案例进行深入分析,研究中同时采取了数据的三角互证方法,但研究结论的可推广性仍待进一步证实,需通过跨案例研究深入挖掘相关结论的有效性。其次,本文选取的H大学W学科是传统的优势学科,在国内一直居于领先位置,后续可选择新兴快速发展的学科进行研究。如果条件允许,对国外创新型大学一流学科的案例进行研究,将具有重要的比较借鉴意义。

[1]Grant R.Toward a Knowledge-based Theory of the Firm[J].Strategic Management Journal,1996(17).

[2]张丽华.知网节与知识网络[J].现代图书情报技术,2006(9).

[3]郁义鸿.知识管理与组织创新[M].上海:复旦大学出版社,2001.

[4]Maria Elmquist,et al.Exploring the Field of Open Innovation[J].European Journal of Innovation Management,2009,12(3).

[5]约翰·H·霍兰.隐秩序——适应性造就复杂性[M].周晓牧,韩晖,译.上海:上海科技教育出版社,2000.

[6]罗家德.社会网分析讲义[M].北京:社会科学文献出版社,2010.

[7]Krackhardt D,Brass D.Intra Organizational Networks:The Micro Side[C]//Stanley Wasserman,Joseph Galaskiewicz.Advances in the Social and Behavioral Sciences from Social Network Analysis.Beverly Hills:Sage Publications,1994.

[8]Yin,R K.Case Study Research:Design and Methods[M].Thousand Oaks:Sage Publications,1994.

[9]Eisenhardt K M.Building Theories from Case Study Research[J].Academy of Management Review,1989(4).

[10]Pettigrew A M.Longitudinal Field Research on Change:Theory and Practice[J].Organization Science,1990(3).

[11]Van Maanen J.Tales of the Field[M].Chicago:University of Chicago Press,1988.

[12]GIBBONS M.et al.The New Production of Knowledge-The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies[M].London:Sage Publications,1994.

[13]托尼·比彻,保罗·特罗勒尔.学术部落及其领地[M].唐跃勤,蒲茂华,陈洪捷,译.北京:北京大学出版社,2008.

[14]李春林,丁云龙.创新型大学一流学科及知识网络建设研究[J].价值工程,2012(23).

[15]李维安,周建.网络治理:内涵、结构、机制与价值创造[J].天津社会科学,2005(5).

[16]Child John.Trust and international strategic alliances:the case of Sino-foreign Joint Ventures[C]//Christel Lane, Reinhard Bachmann.Trust within and between Organizations:Conceptual Issues and Empirical Applications.Oxford:Oxford University Press,1998.

[17]张爱丽.内外部社会资本对知识创造作用的实证研究[J].科学学研究,2010(4).

[18]刘寿先,于鹏.社会资本与企业技术创新[J].甘肃理论学刊,2007(5).

[19]徐和平,孙林岩,慕继丰.产品创新网络中的信任与信任机制探讨[J].管理工程学报,2004(2).

[20]Martins E C,Terblanche F.Building organizational culture that stimulates creativity and innovation[J].European Journal of Innovation Management,2003,6(1).

[21]Charles O.Reilly.Corporations Culture and Commitment:Motiva-tion and Social Control in Organization[J].Research Technology Management,1991(18).

[22]Athena X,Maria S.Organizational Culture and Transformational Leadership as Predictors of Business Unit Performance[J].Journal of Managerial Psychology,2006,21(6).

[23]Buckler S A.The Spiritual Nature of Innovation[J].Technology Management,1998(4).

[24]Nicholson G C.Keeping Innovation Alive[J].Research Technology Management,1998(41).

[25]陈劲,王焕祥.演化经济学[M].北京:清华大学出版社,2008.

[26]Koh A.Linking Learning,Knowledge Creation,and Business Creativity:A Preliminary Assessment of East Asian Quest forCreativity[J].Technological Forecasting and Social Change,2000,64(1).

[27]何绍华,曾文武.基于组织学习的知识创新过程研究[J].图书情报知识,2007(2).

[28]Shrivastava P.A Typology of Organizational Learning Systems[J].The Journal of Management Studies,1983(1).

[29]Garvin D A.Building a Learning Organization[J].Harvard Business Review,1993(4).

[30]C.Rose-Anderssen P M,Allen C,Tsinopoulos I.Mc-Carthy.Innovation in Manufacturing as an Evolutionary Complex System[J].Technovation,2005(25).