基于二元件ISD结构隔振机理的车辆被动悬架设计与性能研究

陈 龙,杨晓峰,汪若尘,黄 晨,沈钰杰

(江苏大学 汽车与交通工程学院,镇江 212013)

悬架系统对车辆的操纵稳定性、乘坐舒适性和行驶安全性等,有着直接而重要的影响[1]。传统被动悬架的结构、刚度和阻尼相对固定,其整体性能的提升受到限制。半主动和主动悬架技术采用适当的控制算法和调节装置,使悬架具有最佳性能,但也存在使用成本高、能耗大和系统时滞等工程问题[2-3]。相较而言,被动悬架系统具有理论成熟、结构简单、性能可靠和成本低廉等优势,在车辆领域广泛使用,现阶段仍有较高的研究意义和工程价值。

Smith等[4]针对传统机电模拟理论中,质量元件是唯一的单端点元件必须以惯性参考系为基础的应用不对等问题,提出“惯质”概念,发明了“惯容器”装置,并将其引入隔振理论,研究了惯容器在隔振系统以及车辆悬架中的应用,介绍了运用网络综合理论设计悬架结构的一般方法,并被研究用于提高摩托车的稳定性、建筑物的隔振性能和火车悬架系统的工作性能[5-8]。国内学者[9-10],针对车辆悬架的设计和性能要求,设计出具体的含惯容器车辆被动悬架结构,并进行性能分析。综合目前的研究成果,可以得出:含惯容器的被动机械网络结构可有效提升车辆被动悬架的工作性能。

惯容器作为新的被动机械元件引入车辆悬架系统,如何有效设计被动ISD悬架结构是该领域研究的重点,主要研究方法是:一方面采用“黑箱”的方法,对被动机械网络结构运用鲁棒控制等算法,按照悬架性能指标得出目标传递函数,再通过网络综合得出具体悬架结构,但结构的唯一性不强;另一方面,对有限的几个具体被动ISD结构进行优化,对比研究其性能,由于结构的多样化,该方法的完备性不足。

针对以上问题,本文从较为基础而鲜有研究的二元件ISD结构串联或并联的隔振机理和动态特性出发,运用机械阻抗理论,对惯容器、弹簧和阻尼二元件间的串联和并联结构在单自由度系统中的频响特性和振动传递动态特性进行对比研究,通过对隔振机理的分析,提出较为合理的二元件连接的理想匹配关系,结合线性系统叠加原理,并由此设计出适用于车辆的被动ISD悬架结构,通过统一目标函数的多目标遗传算法优化所设计的被动悬架结构参数,同时研究结构中元件参数的变化对车辆悬架频响特性的影响,最后参考《汽车平顺性试验方法》GB/T 4970-2009对设计的被动ISD悬架进行平顺性评价,并与传统被动悬架进行对比分析。

1 理论分析

1.1 新机电模拟理论

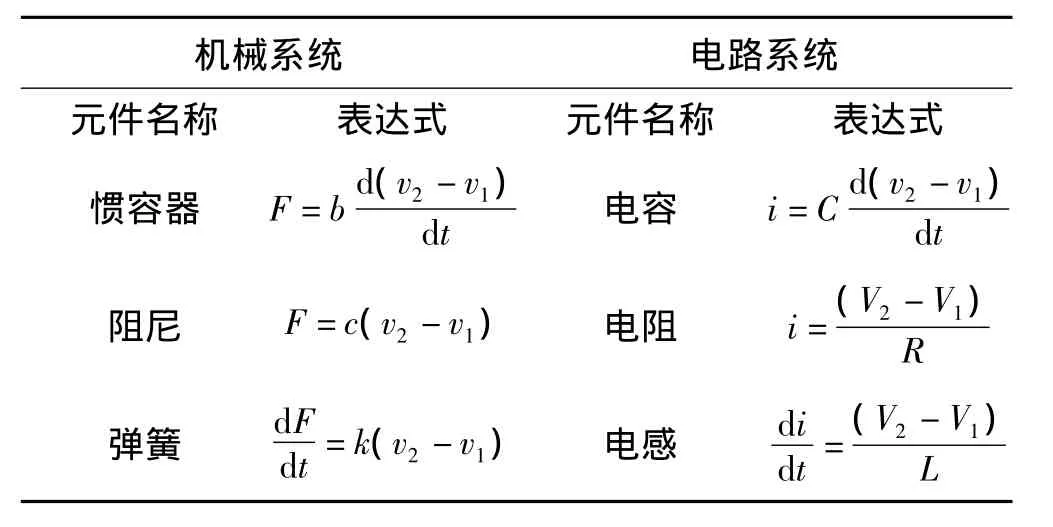

机电模拟理论是根据机械元件与电路元件,在动力学方程上具有相同的形式而建立的。目前主要采用“力-电流”为基础的对应方法。Smith对惯容器的研究,解决了质量元件的“接地”难题,惯容器作为改进的质量元件,便形成新机电模拟理论,如表1所示。

表1 新机电模拟理论Tab.1 New mechanical-electrical analogy

惯容器被定义为:具有两个相对自由端点,当一对力作用时,两端点的加速度与力成一定比例,该比例值为常数,称为“惯质系数”(单位:kg),其动力学方程如表1中所示。在工程应用中,惯容器内部通过齿轮齿条或滚珠丝杆等机械式力放大结构,可以实现以较小自重实现较大“虚质量”的效果,并假定惯容器的自重可忽略不计。

表1中,v1和v2指机械元件两端点的速度,V1和V2指电路元件两端的电压;F为机械元件两端所受力;b为惯质系数;c为阻尼系数;k为弹簧刚度;i为流经电路元件的电流;C为电容系数;R为电阻值;L为电感系数。

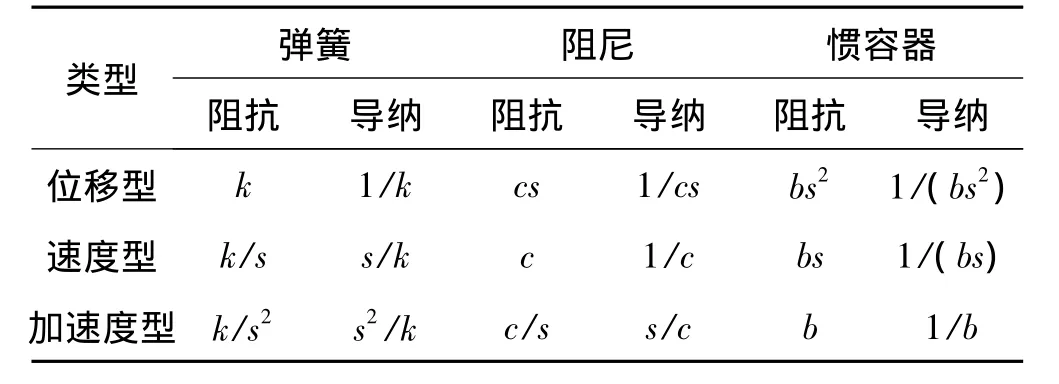

1.2 机械阻抗(导纳)理论

早在20世纪30年代,由机电模拟理论引申出机械阻抗和机械导纳的概念[11](一般统称为机械阻抗)。通常定义稳定的、定常的、线性振动系统的机械阻抗,等于简谐激励与其所引起的稳态响应的复数比,或复幅值之比。数学上,阻抗与导纳互为倒数关系。根据定义,将惯容器、弹簧和阻尼元件,以激振力作为输入,相应的位移、速度和加速度作为输出,元件各自的机械阻抗和导纳表达式如表2所示。

表2 元件的机械阻抗(导纳)表达式Tab.2 Elements’mechanical impedance(admittance)expressions

表2中,s为拉氏变换复变量。

根据元件间的连接方式,① n个元件阻抗Zi并联的等效阻抗Zp如式(1)所示;② n个元件阻抗串联的等效阻抗Zs如式(2)所示。等效导纳可由相应的阻抗取倒数求得。

利用阻抗分析法,便可以较方便地计算复杂多元件串并联被动机械网络结构的等效阻抗(导纳)。

2 仿真分析

2.1 二元件ISD结构隔振机理分析

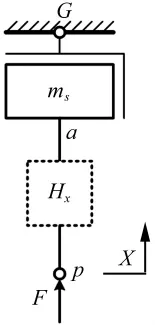

由于惯容器的引入,使得二元件具有6种串联和并联结构,且无法使用以往的固有频率等分析方法进行研究,为了便于分析二元件连接方式在振动传递和频响特性上的特点,将车身单质量系统力学模型转化为如图1所示的等效机械阻抗网络图。图1中虚框表示惯容器、弹簧和阻尼任意二元件串联或并联结构,Hx表示结构的位移型导纳,ms为簧载质量。考虑到系统的不变性,可将由路面不平引起的激振力F视为恒定,由此来比较分析不同二元件结构在振动传递上动态性能的差异。

定义T为a点的位移与p点的位移之比,称为振动传递系数[12]。考量隔振效果的振幅传递比,即振动传递系数的绝对值|T|。

图1 车身单质量系统等效阻抗网络图Fig.1 Equivalent impedance network diagram of body single quality system

式中,Xa为a点的位移;Xp为p点的位移;F为激振力;Ha-G为a点到G点的位移导纳;Hp-G为p点到G点的位移导纳;Hp-a为p点到a点的位移导纳。

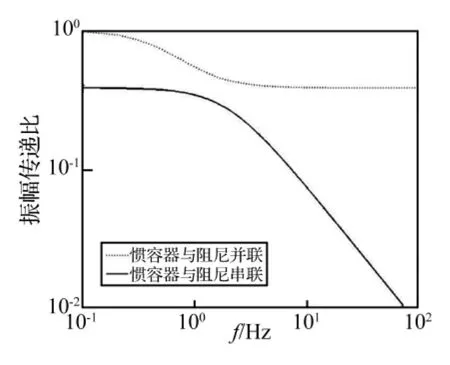

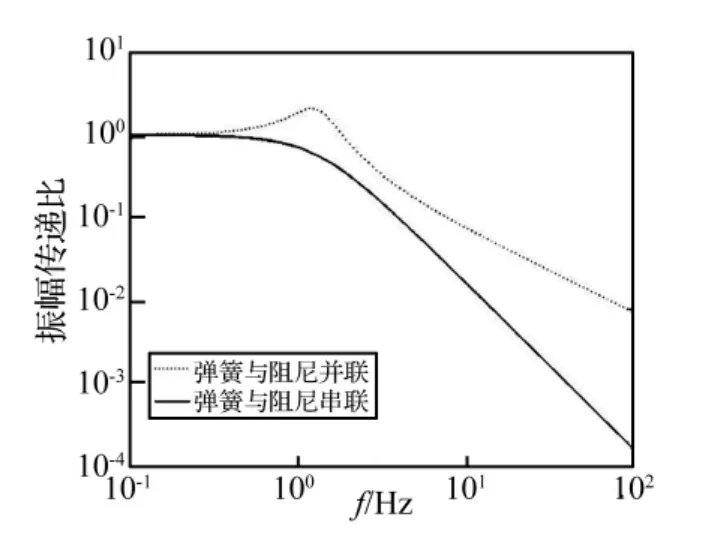

定性的对比研究中,采用表3的基准值参数进行仿真,参考《汽车平顺性试验方法》要求的0.5~80 Hz频率范围,本次仿真的频率范围略大取0.1~100 Hz,比较惯容器与阻尼的串、并联结构在振幅传递比上的差异,结果如图2所示;惯容器与弹簧的串、并联结构,结果如图3所示;弹簧与阻尼的串、并联结构,结果如图4所示。

图2 惯容器与阻尼串并联振幅传递对比图Fig.2 Amplitude transfer comparison diagram of series-parallel inerter and damper

图3 惯容器与弹簧串并联振幅传递对比图Fig.3 Amplitude transfer comparison diagram of series-parallel inerter and spring

图4 弹簧与阻尼串并联振幅传递对比图Fig.4 Amplitude transfer comparison diagram of series-parallel spring and damper

由图2可以看出,惯容器与阻尼的串联和并联结构在仿真频率范围内,其振幅传递比均小于1,说明均具有隔振效果。但惯容器与阻尼的串联结构在隔振效果上明显优于并联结构,且随频率的增大而显著提高,作为衰减振动较为重要的两个元件,其连接方式对整体性能的影响最大,所以,惯容器与阻尼在隔振布置上宜采用串联结构。

由图3可以看出,惯容器与弹簧的并联结构在仿真频率范围内隔振效果并不显著;串联结构在极低频范围才会放大振动,但此频率范围可忽略,在其余主要振频范围均具有很好的隔振效果,且随频率的增大而提高,所以,惯容器与弹簧在隔振布置上宜采用串联结构。

由图4可以看出,弹簧与阻尼并联作为传统被动悬架主要采用的结构,在车身单质量系统的偏频处,出现隔振效果下降,这与工程实际相符,其余频率范围,并联结构均具有良好的隔振效果;弹簧与阻尼的串联结构,在仿真的全频域均具有很好的隔振效果。总体而言,弹簧与阻尼的连接方式串并联皆可,都能起到隔离振动的效果。

由以上分析可知,等系数条件下,惯容器、弹簧与阻尼任意二元件的串联和并联结构,在振动传递的隔振效果上具有差异,从较优隔振的角度存在元件间较为理想的连接匹配关系,即惯容器与阻尼宜串联、惯容器与弹簧宜串联、弹簧与阻尼串并联皆可。

需要指出的是:根据线性系统的叠加原理,此二元件连接方式的理想匹配关系,可以有效地用于车辆被动ISD悬架设计,但在车辆悬架设计的工程实际中,还要考虑到结构布置的可行性、车辆底盘的空间组件要求,以及系统参数匹配等诸多因素。

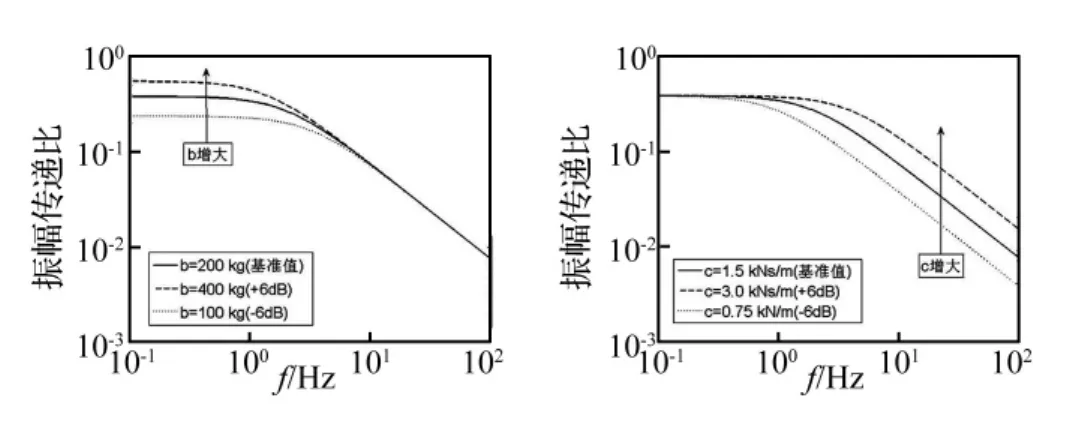

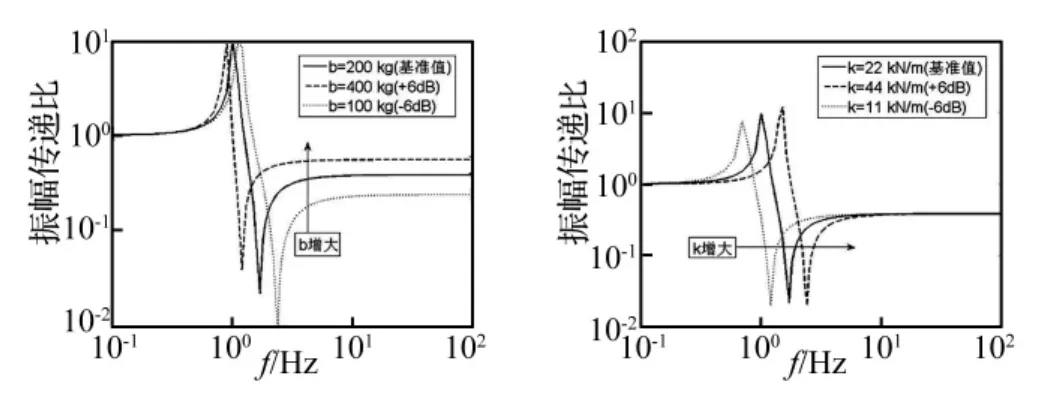

2.2 系统参数对二元件结构振动传递的影响

为了分析系统参数对二元件结构车身单质量系统隔振效果的影响,采用前述仿真条件和方法。在分析3个元件参数中某一参数的影响时,将其基准数值增大100%(+6 dB)或减小50%(-6 dB),其余2个参数保持不变,分析振幅传递比的变化,参数如表3所示。

图5 系统参数对惯容器与阻尼并联结构的影响Fig.5 System parameter’s influence to parallel inerter and damper

图6 系统参数对惯容器与阻尼串联结构的影响Fig.6 System parameter’s influence to series inerter and damper

2.2.1 系统参数对惯容器与阻尼二元件结构的影响

由图5可以看出,惯容器与阻尼并联结构的振幅传递比,在主要工作频带内(1~80 Hz),随惯质系数的下降而减小;阻尼的影响主要在低频段(小于10 Hz),且随阻尼系数的下降而减小。

由图6可以看出,惯容器与阻尼串联结构的振幅传递比,在主要工作频带内,随阻尼系数的下降而减小;惯容器的影响主要在低频段(小于10 Hz),且随惯质系数的下降而减小。

2.2.2 系统参数对惯容器与弹簧二元件结构的影响

由图7可以看出,惯容器与弹簧并联结构的振幅传递比,在主要工作频带内,大致随惯质系数的下降而减小,并且共振频率随惯质系数的下降而增大;而弹簧刚度对振幅传递比的影响较小,且主要发生在1~10 Hz,但共振频率随弹簧刚度的增大而增大。

由图8可以看出,惯容器与弹簧串联结构的振幅传递比在主要工作频带基本不受系统参数的影响。

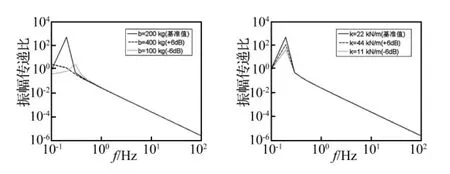

2.2.3 系统参数对弹簧与阻尼二元件结构的影响

由图9可以看出,弹簧与阻尼并联结构的振幅传递比,在主要工作频带内,随阻尼系数的下降而减小;在1~10 Hz的频段,弹簧刚度的上升导致共振频率的增大。

由图10可以看出,弹簧与阻尼串联结构的振幅传递比,在主要工作频带内,随弹簧刚度的下降而减小;在1~10 Hz的频段,阻尼系数的上升会增大共振频率处的峰值,且振幅传递比随阻尼系数的增大而增大。

图7 系统参数对惯容器与弹簧并联结构的影响Fig.7 System parameter’s influence to parallel inerter and spring

图8 系统参数对惯容器与弹簧串联结构的影响Fig.8 System parameter’s influence to series inerter and spring

图9 系统参数对弹簧与阻尼并联结构的影响Fig.9 System parameter’s influence to parallel spring and damper

图10 系统参数对弹簧与阻尼串联结构的影响Fig.10 System parameter’s influence to series spring and damper

3 车辆被动ISD悬架设计与评价

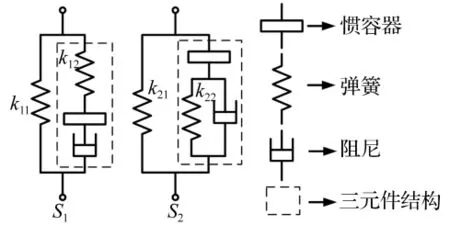

3.1 基于二元件理想匹配关系的三元件ISD结构

由前述分析的惯容器、弹簧和阻尼任意二元件的连接方式在隔振效果上存在的理想匹配关系:即惯容器与阻尼宜串联、惯容器与弹簧宜串联、弹簧与阻尼串并联皆可,通过线性系统的叠加原理,考虑到车辆底盘有限的组件空间,以及被动结构简洁化的要求,本文设计出只含一个惯容器、弹簧和阻尼的简单三元件ISD结构,如图11中虚框所示。由于惯容器和阻尼是有别于弹簧的被动元件,需要处于元件各自有效工作行程和位置内,才能发挥作用,由此图11中虚框所示的单一的三元件ISD结构是无法直接应用于车辆悬架的,故对所设计的三元件结构进行并联“保护”弹簧的处理,最终所得的车辆被动ISD结构如图11所示。

图11 被动ISD结构Fig.11 Passive ISD structures

区别于惯容器和阻尼元件,悬架中弹簧的刚度对振动传递的影响较大,尤其是车身加速度,低刚度悬架可明显提高平顺性的同时会显著降低安全性,所以一个合理的悬架结构和参数应该兼顾车辆在平顺性、操稳性和安全性方面的各项指标。由前述机械阻抗分析法可知,① n个弹簧ki并联的等效刚度kp等于各弹簧刚度的和;② n个弹簧ki串联的等效刚度ks等于各弹簧刚度倒数和的倒数。显见,弹簧串联会大大降低悬架等效刚度,在明显改善车身加速度指标的同时,却牺牲了车辆安全性。故被动ISD悬架结构的设计中,应尽量避免弹簧的串联结构作为主要支撑结构。

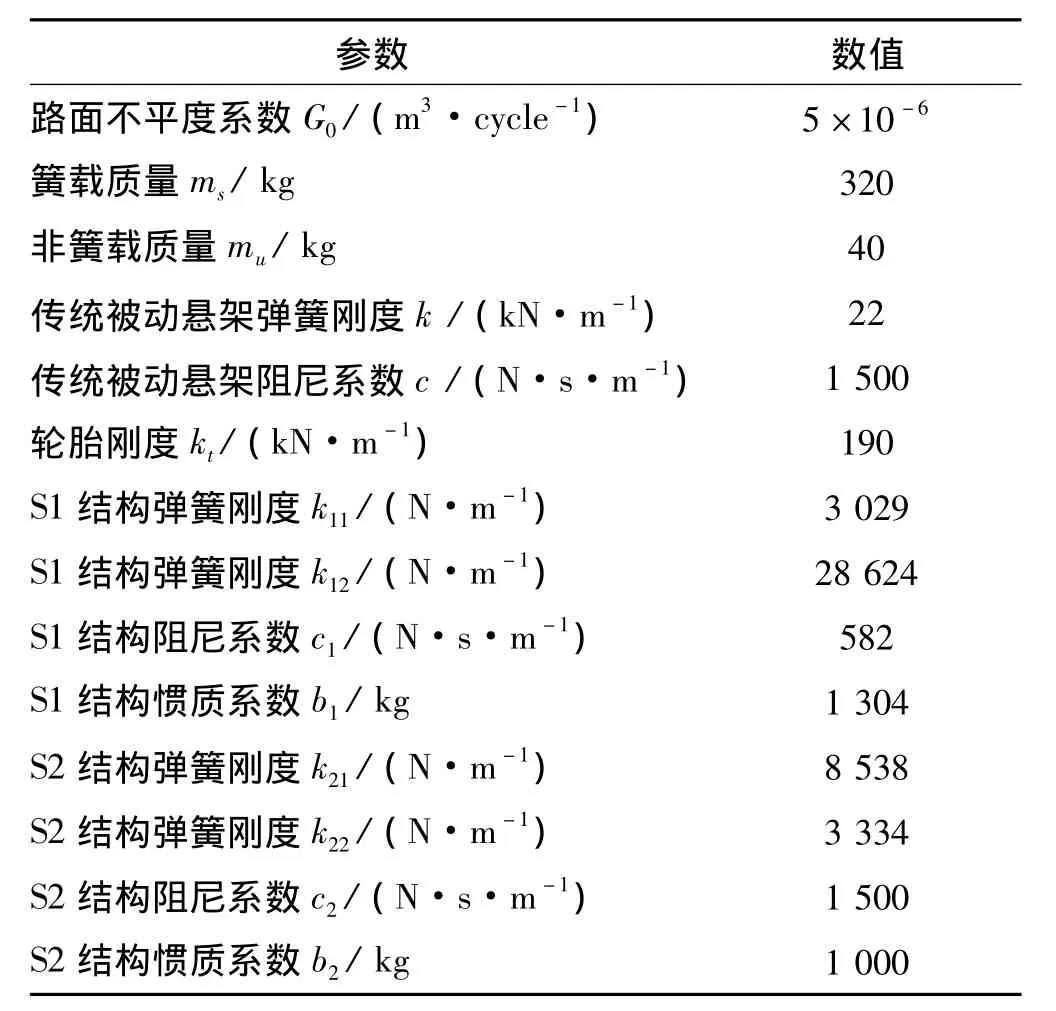

3.2 车辆被动ISD结构参数优化

为了比较图11中两种结构的工作性能及差异,采用车辆四分之一悬架模型,以一款成熟的传统被动悬架为比较依据,以目标结构与传统被动结构的车身加速度、悬架动行程和轮胎动载荷均方根值的比值和为目标函数,运用统一目标函数的多目标遗传算法来同时优化和确定两种结构的四个元件参数,结果如表4所示。

表4 系统参数和优化参数Tab.4 System parameters and optimized parameters

需要说明的是:表4中惯质系数的数值远大于簧载质量,是针对具体被动ISD悬架结构,由优化算法根据多目标要求仿真得到的结果,由于惯容器的惯质系数是由其内部飞轮的转动惯量通过力放大机构所实现的“虚质量”。故工程中,较大的惯质系数可由较小自重的惯容器装置来实现。

3.3 车辆行驶性能指标评价

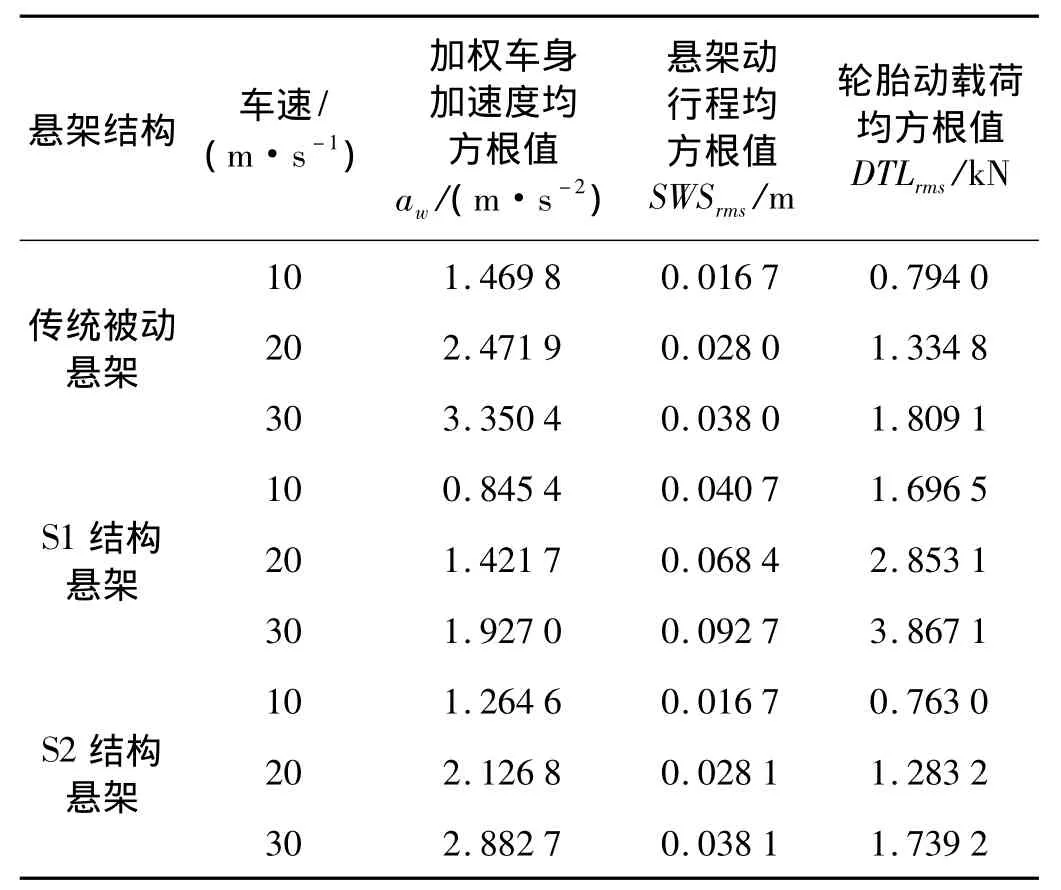

为了评价所设计的被动ISD悬架行驶性能,根据前述优化的结构参数,采用ISO 2631-1:1997(E)《人体承受全身振动评价 第一部分:一般要求》和GB/T 4970-2009《汽车平顺性试验方法》标准,计算不同车速条件下驶过典型B级差路面,在0.5~80 Hz振动频率范围内的加权车身加速度均方根值aw、悬架动行程均方根值SWSrms和轮胎动载荷均方根值DTLrms,结果如表5所示。

由表5可以看出,通过对三种被动悬架结构的性能指标对比,在不同车速条件下,S1结构的被动悬架加权车身加速度均方根值是最低的,但其悬架动行程和轮胎动载荷的均方根值均出现恶化的现象,即S1结构在提升车身加速度指标的同时,却降低了车辆安全性,将导致限位块频繁碰撞和轮胎抓地能力的下降,故该结构总体性能欠佳。S2结构的被动悬架,在悬架动行程均方根值与传统被动悬架基本保持一致的前提下,其加权车身加速度均方根值改善了近14%、轮胎动载荷均方根值改善了近4%,可见S2结构是较为理想的车辆被动ISD悬架结构,在有效改善车辆乘适性的同时,也提高了其安全性。

表5 悬架性能指标Tab.Performance index of suspension

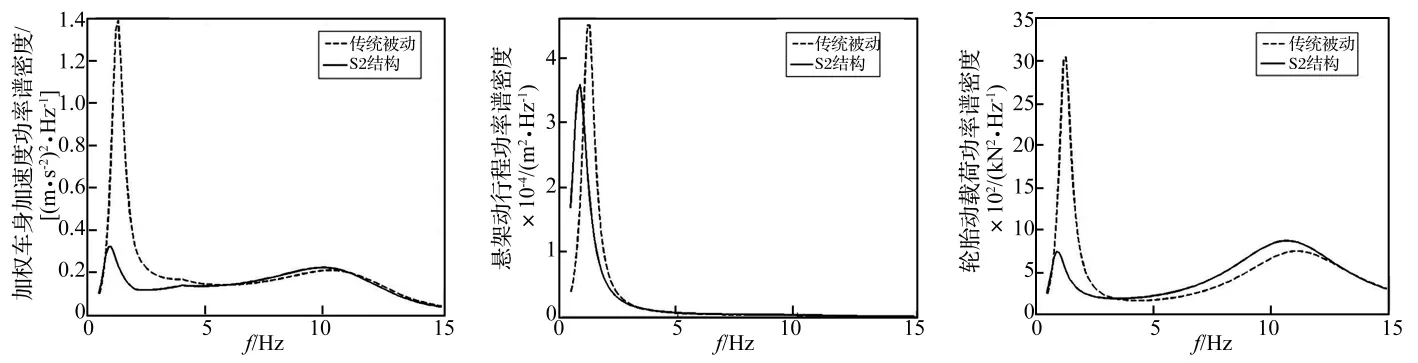

为进一步分析S2结构在0.5~15 Hz低频段的悬架工作性能,抽取车速为20 m/s下的加权车身加速度、悬架动行程和轮胎动载荷功率谱密度指标与传统被动悬架进行对比,结果如图12所示。

图12 车辆性能指标对比图Fig.12 Comparison diagram of vehicle performance index

由图12可以看出,S2结构的车辆被动悬架结构在相应频率范围内,其各项指标的功率谱密度值均低于传统被动悬架,尤其在1 Hz左右的车身共振频率处,可有效降低各项指标的峰值。

4 结论

(1)采用机械阻抗(导纳)分析法和机电模拟理论研究被动机械网络振动控制问题,具有使用方便和物理意义明确的特点。

(2)从振动控制的角度,二元件ISD串并联结构存在理想匹配关系,可有效用于车辆被动ISD悬架的结构设计。

(3)本文设计的S2结构悬架,与传统被动悬架相比,可有效改善车辆的乘适性和安全性,同时,作为被动系统又具有可靠性高、成本低和能耗小的特点,是车辆被动悬架今后在工程应用上的一种有效利用形式。

[1]汪若尘,陈 龙,张孝良,等.车辆半主动空气悬架系统设计与试验[J].农业机械学报,2012,43(4):6 -9.WANG Ruo-chen,CHEN Long,ZHANG Xiao-liang,et al.Design and test of semi-active air suspension system of vehicle[J].Transactions of the Chinese Society for Agriculture Machinery,2012,43(4):6-9.

[2]江浩斌,耿建涛,张孝良,等.基于虚拟样机模型的车辆蓄能悬架联合仿真研究[J].振动与冲击,2010,29(12):221-223.JIANG Hao-bin,GENG Jian-tao,ZHANG Xiao-liang,et al.Study on co-simulation of vehicle suspension system employing inerter based on virtual prototype model[J].Journal of Vibration and Shock,2010,29(12):221-223.

[3]汪若尘,陈 龙,江浩斌,等.半主动悬架模糊动态建模与神经网络控制[J].江苏大学学报(自然科学版),2009,30(1):23-26.WANG Ruo-chen,CHEN Long,JIANG Hao-bin,et al.Fuzzy dynamic model and neural network control of semiactive suspension[J].Journal of Jiangsu University(Natural Science Edition),2009,30(1):23-26.

[4]Smith M C.Synthesis of mechanical networks:the inerter[J].IEEE Transaction on Automatic Control,2002,47(10):1648-1662.

[5]Smith M C,Wang F C.Performance benefits in passive vehicle suspension employing inerters[J].Vehicle System Dynamics,2004,42(4):235 -257.

[6]Papageorgiou C,Smith M C.Positive real synthesis using matrix inequalities for mechanical networks:application to vehicle suspension[J].IEEE Transaction on Control Systems Technology,2006,14(3):423-434.

[7]Chen Mchael Z Q,Christakis Papageorgiou,Frank Scheibe,et al.The missing mechanical circuit element[J].IEEE Circuits and System Magazine,2009,9(1):10 -26.

[8]Wang F C,Liao M K,LIAO B H,et al.The performance improvements of train suspension systems with mechanical networks employing inerters[J].Vehicle System Dynamics,2009,47(7):805-830.

[9]陈 龙,张孝良,聂佳梅,等.基于半车模型的两级串联型ISD悬架性能分析[J].机械工程学报,2012,48(6):102-108.CHEN Long, ZHANG Xiao-liang, NIE Jia-mei, et al.Performance analysis of two-stage series-connected inerterspring-damper suspension based on half-car model[J].JournalofMechanicalEngineering, 2012, 48(6):102-108.

[10]李 川,王时龙,张贤明,等.一种含螺旋飞轮运动转换器的悬架的振动控制性能分析[J].振动与冲击,2010,29(6):96-100.LI Chuan,WANG Shi-long,ZHANG Xian-ming,et al.Analysis on vibration control performance of a novel vehicle suspension with spiral flywheel motion transformer[J].Journal of Vibration and Shock,2010,29(6):96-100.

[11]左鹤声.机械阻抗方法与应用[M].北京:机械工业出版社,1987.74 -81.

[12]李德葆,陆秋海.工程振动试验分析[M].北京:清华大学出版社,2004.214 -222.