脑脊液置换加鞘内给药治疗结核性脑膜炎的临床疗效评价

闵 丽,熊小平,王荣耀,李 渝,蒋仲奎

(重庆市黔江中心医院神经内科,重庆 409000)

结核性脑膜炎是脑膜炎的常见类型,为结核杆菌而引起的脑膜非化脓性炎性疾病,通常可累及软脑膜、蛛网膜、脑血管与脑实质[1],具有病情重、死亡率高、后遗症多等特点[2],极大地危害着人们的生命健康。流行病学调查显示,随着生活环境的改变、结核耐药性增多以及艾滋病感染增加等因素影响,近年来结核性脑膜炎的发病率呈上升趋势目前发展中国家的患病率为7%~12%[3]。单纯抗结核治疗的效果差,使得结核性脑膜炎难以控制,病死病残率呈上升趋势,故寻求多种治疗途径可能有益于结核性脑膜炎的治疗。本研究中采用脑脊液置换加鞘内给药治疗,以了解其对结核性脑膜炎的治疗效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2011年1月至2012年12月医院结核性脑膜炎住院患者80例。其中男46例,女24例;其中男46例,女24例;年龄14~73岁,平均34.7岁;合并脑积水2例,肺结核9例。所有患者均符合《新编结核病学》[4]中结核性脑膜炎的诊断标准,均为首次发病;同时对排除有心、肝、肾严重疾患及癫痫严重糖尿病严重疾患者,妊娠或哺乳期妇女,存在脑血管意外和颅内肿瘤者,未按照本研究规程执行者;全部患者及其家属均签署本次研究的知情同意书。随机分为两组,对照组36例,男21例,女15例;治疗组44例,男25例,女19例。两组患者性别、年龄等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

对照组采取常规治疗,包括:异烟肼0.6 g/d静脉滴注,利福平 0.6 g/d、吡嗪酰胺 1.5 g/d、乙胺丁醇 0.75 g/d 口服或鼻饲,连续应用3个月后异烟肼改为口服0.3 g/d、利福平改为口服0.45 g/d;同时口服地塞米松10~20mg/d,4~6周后逐渐减量直至停药;脱水降颅压,给予甘露醇与甘油果糖交替使用;保肝及加强营养治疗等。治疗组在对照组治疗方案基础上采取脑脊液置换加鞘内给药治疗,具体方法:腰穿成功后放出5mL脑脊液,注入接近体温的0.9%氯化钠注射液5 mL作为置换液,重复置换4次,每次间隔3~5min,总量不超过30mL;随后于鞘内注入异烟肼注射液(天津药业集团新郑股份有限公司,国药准字H41021182,规格为2mL∶100mg)100mg、地塞米松(西南药业股份有限公司,国药准字H50021463,1mL∶5mg)5mg;每周治疗2次,视症状缓解情况逐渐减少治疗次数,直至脑脊液结果正常或接近正常3周以上;对于颅内压高者,应以脱水剂治疗后再行上述置换给药治疗。随访6月后评估临床疗效。

1.3 疗效评价标准[5]

临床治愈:临床症状和体征完全消失,无并发症,脑脊液检查连续2次正常;好转:症状和体征减轻或消失,无并发症,脑脊液检查有一定改善;无效:症状和体征无明显改善,脑脊液改善不明显或病情恶化。总有效为治愈与好转之和。

1.4 统计学处理

2 结果

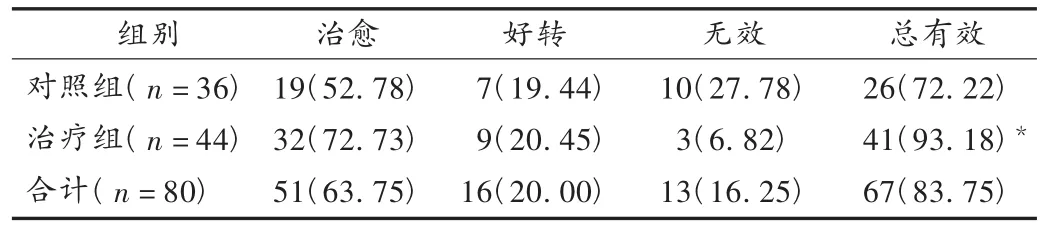

结果见表1和表2。

表1 两组患者临床疗效比较[例(%)]

表2 两组患者脑脊液压力及蛋白含量比较(±s)

表2 两组患者脑脊液压力及蛋白含量比较(±s)

注:与本组治疗前比较,△P <0.05,▲P <0.01;与对照组治疗后比较,□P <0.05。

组别 脑脊液压力(mmH2O) 蛋白含量(g/L)治疗组对照组治疗前286.20 ± 47.30 286.30 ± 46.40治疗后169.40 ± 42.00▲□199.50 ± 35.20△治疗前2.76 ±0.61 2.76 ±0.66治疗后0.55 ± 0.23▲□1.10 ± 0.10△

3 讨论

由于病变所在解剖部位的重要性和病理变化的复杂性,决定了结核性脑膜炎是最严重的结核病,累及范围广泛,临床上如患者出现肢体瘫痪,则标志着结核杆菌已侵犯脑实质、脑血管、脊髓,直接影响到患者肢体功能康复和生活质量[6]。结核性脑膜炎发生后,可引起脑膜和脉络丛毛细血管通透性增高、血脑屏障被破坏,炎性渗出物导致脑脊液循环受阻,使脑脊液蛋白增高,易引发脑积水、蛛网膜粘连等并发症,从而增加患者的致死致残率,严重影响患者预后。目前结核性脑膜炎的治疗目的主要是早期控制病情的进展,缩短病程,有效缓解症状,降低疾病致残及死亡率。传统治疗以口服与静脉联合应用抗结核药物,时间应持续1年以上,但由于血脑屏障以及血脑脊液屏障对药物具有阻碍作用,可阻止药物到达大脑与脑脊液,从而影响抗结核药物的治疗作用,致使部分结核性脑膜炎患者疗效差,疾病迁延不愈。

脑脊液置换术可快速降低颅内压力、缓解临床症状,对于预防脑疝形成、减轻脑组织缺血缺氧具有十分重要的临床价值;同时还可引流出含高浓度蛋白质的脑脊液,而置换的0.9%氯化钠溶液,起“清洗”作用,可持续有效降低脑脊液蛋白浓度[7],及早消除大量含有毒素与病菌的脑脊液,有效减轻其对脑膜形成的刺激以及其在脑膜的聚积,对于降低因蛋白质沉积所引致蛛网膜粘连和脑脊液循环障碍导致脑室积水的发生等可事半功倍。鞘内给予适量异烟肼可直接进入脑脊液循环而有效杀灭繁殖期结核杆菌,地塞米松有抗炎、抗毒及抗纤维等作用,减轻脑膜的防御反应,抑制纤维蛋白原转化为纤维蛋白,减少颅底粘连。鞘内给药既提高了局部药物浓度,缩短药物起效时间,也极大减少了化学治疗药物的使用时间,避免全身用药的不良反应,特别适用于肝脏疾病患者或有肝功损害者,有益于结核性脑膜炎的治疗。

重庆市黔江区位于渝东南地区,地处偏僻,地区经济欠发达,为结核感染高发区。为提高治疗效果,我院神经内科采用脑脊液置换加鞘内给药的方法治疗结核性脑膜炎患者。本研究结果显示,治疗组治愈率及总有效率均明显高于对照组;两组治疗后脑脊液压力和蛋白含量均显著下降,但治疗组下降更明显。因此,脑脊液置换加鞘内给药治疗能有效控制结核性脑膜炎的症状,加速降低脑脊液蛋白的含量,从而提高治愈率。但本研究纳入患者的数量少,且未进一步分析患者蛛网膜粘连发生情况,未对肝、肾功能等药物副作用进一步分析,故需进一步明确这项技术的安全性及其对抗结核药物副作用的影响。

[1]李祥秋.脑脊液置换联合鞘内给药治疗结核性脑膜炎临床研究[J].中国中医药咨询,2011,3(9):125 -126.

[2]王业建,刘 新,常慧澜,等.脑脊液置换联合鞘内注射治疗结核性脑膜炎疗效观察[J].2010,13(15):27 -29.

[3]葛艳玲.小儿结核性脑膜炎的诊断新进展[J].国外医学:儿科学分册,2001,28(6):302 -304.

[4]彭卫生,王英年,肖成志.新编结核病学[M].第2版.北京:中国医药科技出版社,2003:242-272.

[5]匡培根.神经系统疾病药物治疗学[M].北京:人民卫生出版社,2002:516-518.

[6]罗永坚,李吕力.结核性脑膜炎患者预后相关因素分析[J].中国临床医学,2009,16(5):696 -698.

[7]陈第莉,陈阳美.结核性脑膜炎的治疗进展[J].重庆医学,2008,37(4):434-437.