成都周边道路沿线民居风貌改造研究——以大邑到西岭道路沿线为例

胡 丹,陈 建

(成都理工大学,四川成都610059)

道路是城乡连接的命脉,是人和车川流不息的通道,道路沿线的民居建筑比起其他地方的来说,是暴露性最强的建筑,是行人车辆视觉接触最多的建筑,道路沿线民居的风貌对城乡风貌的影响是十分直观的,给本地居民和途径的旅客留下最为直接的印象。如今,随着经济社会的发展,城乡建设速度的加快,成都周边道路沿线越来越多的民居建筑拔地而起,大部分建筑为了节省成本,特别是设计成本,缩短工期加上当地居民的审美意识的有待提高,采用了最为简单易行但缺乏建筑美感的建筑形式,于是大量雷同,建筑体量不合理,建筑色彩不协调的民居建筑在道路沿线出现,影响了当地的形象,特别是成都周边,由于成都是人口稠密的大城市,对外交通流量非常大,成都周边的道路沿线民居建筑更是受到了关注。

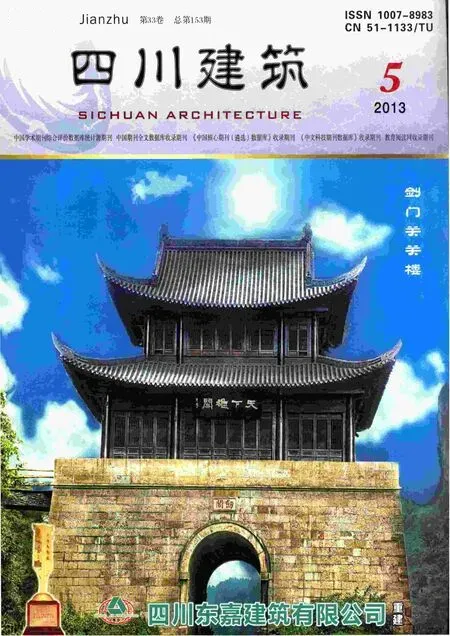

四川民间有句打油诗这样概括四川民居特点:“青瓦出檐长,白粉穿斗墙,临河伸吊脚,外挑跑马廊”。四川民居建筑多为穿斗结构,屋顶为小青瓦屋顶,檐口做封檐板,檐口做瓦当滴水。屋脊中做中堆,脊角做吻兽,有悬鱼。由瓦片-椽子-檩子-柱子构成由细到粗的屋顶-墙结构。山墙为原木和竹编白粉夹泥墙相间的穿斗结构。正立面装饰主要集中在吊瓜、撑拱、门、窗的装饰上。窗多为木格支折窗,门为六扇或四扇。四川民居建筑开间约4 m,一般三开间或五开间单数,层高约2.7 m。沿河部分有做吊脚楼的习惯,建筑外侧也常有檐廊或骑楼的形式出现,呈现十分宜人的建筑“灰空间”(图1)。

图1 穿斗建筑结构

1 需改造四川民居普遍存在的问题

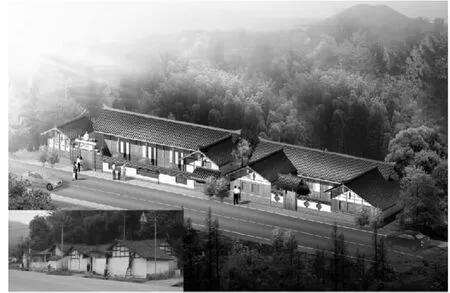

此次风貌改造地段位于大邑到西岭镇一段,全程约50 km,是成都到西岭的一条旅游通道。通过对不同类型的建筑民居改造,现总结出普遍存在的问题:(1)建筑质量较好,拆之可惜,留之影响瞻观;(2)无地方特色;(3)体量大同小异,多为一层卷帘门铺面,二层向前挑出,无过多体量变化,体量缺乏美感,需要在体量上进行视觉调整,如加檐,加装饰,加搭建;(4)外立面用材用色与环境不协调,过于现代,过于花俏和杂乱;(5)有的建筑在过去做了大量的风貌改造工作,但由于经济或时间原因,千篇一律地进行涂抹,这样给人虚假的感觉,肤浅的改造更经不起时间的考验,日晒雨淋后更是难看。

大邑到西岭道路沿线现今面对的风貌改造对象具有代表性,大致有三种不同风格:一是修建于20世纪60~90年代的中层建筑,层高约3~6层,这样的建筑大多是集体修建的单元房,现在已经破旧,立面效果比较脏乱。再加上体量大,修建时没有考虑比例和尺度,现在丝毫体现不出美感,是风貌改造中最大的难题。第二种是修建于20世纪80年代到本世纪初,以及现在还在不停新建的1~3层居民房。多为稍富裕的居民自家新建,没有经过精心设计,多使用瓷砖贴面,颜色五花八门。但由于体量小,样式单一,改造难度不是很大,而且改造具有普遍性,可以举一反三。第三种就是原有的以一层为主的居民房。大多有一定历史,瓦屋面,等等还保存着传统四川民居建筑的一些特征,但这些建筑的缺点在于,比较破旧,由于大多是不富裕的居民,没有钱盖新楼房的居民所有,因此虽然具备一定的四川民居特点,但是非常简陋,缺乏美感。而且这样的建筑有部分已经经过了风貌改造,可能由于经济等多方面的原因,改造的粗糙,不到位。这些都是需要解决的问题。

2 具体改造研究

具体改造研究中对上面的三种需要改造的建筑形式分别举例,进行改造探索。

2.1 “建筑一”改造

“建筑一”位于大邑到西岭道路沿线的出江桥头,建筑层数6层,建筑类型为砖混结构,修建时间为20世纪60年代,产权为集体所有。

2.1.1 现状

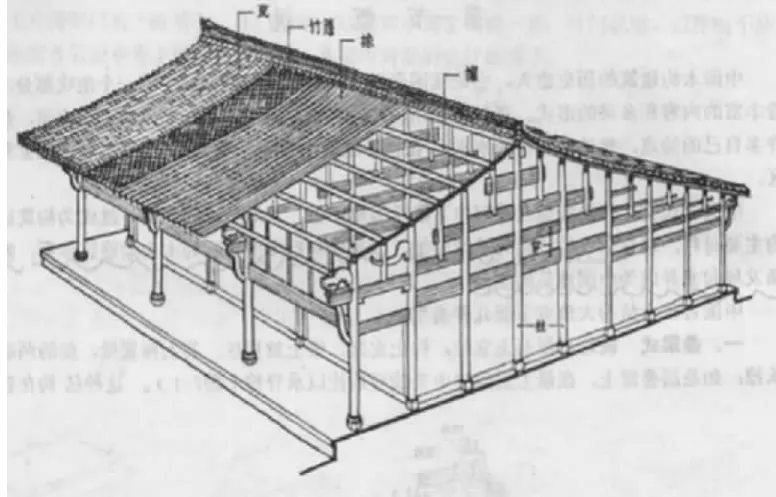

建筑形体巨大,建筑表面呈现破旧的灰白色,比较脏。曾经经过简单的立面粉刷,但效果提高并不大。完全拆除并不现实,当地政府希望对其及其沿路的此类建筑进行风貌改造(图2)。

图2 出江桥头道路沿线民居现状及改造

2.1.2 采取措施

将平屋顶改为坡屋顶,注意出檐长度一定不能过短,应1 m左右。将单调的侧墙改为山墙,并在其上作真开窗以及增加突出的体量,达到丰富的立面效果。在立面每层加檐,加挂落,加花窗,装饰尽量简洁,主要是起调节整个建筑比例的作用,使其丰富,简练。

2.2 “建筑二”改造

“建筑二”位于大邑到西岭道路沿线的出江桥头,建筑层数1~3层,建筑类型为框架加搭建,产权为个人所有。

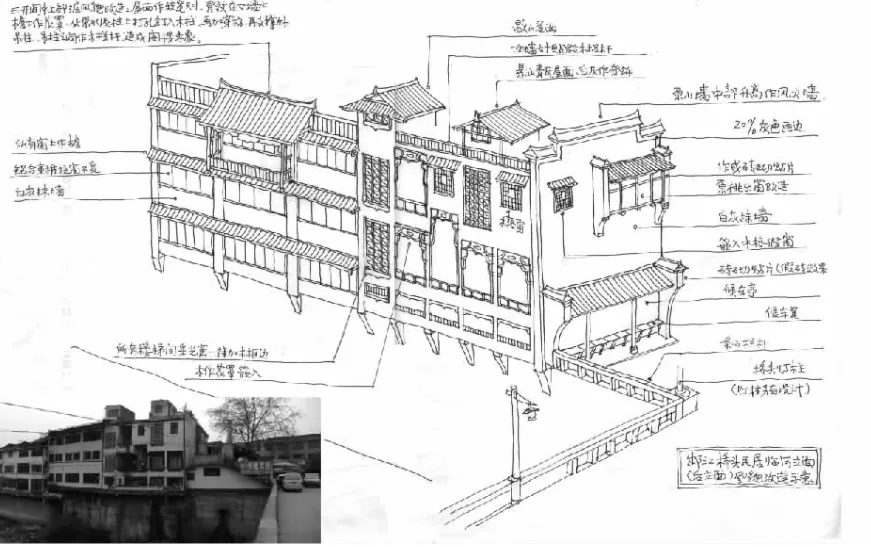

2.2.1 现状

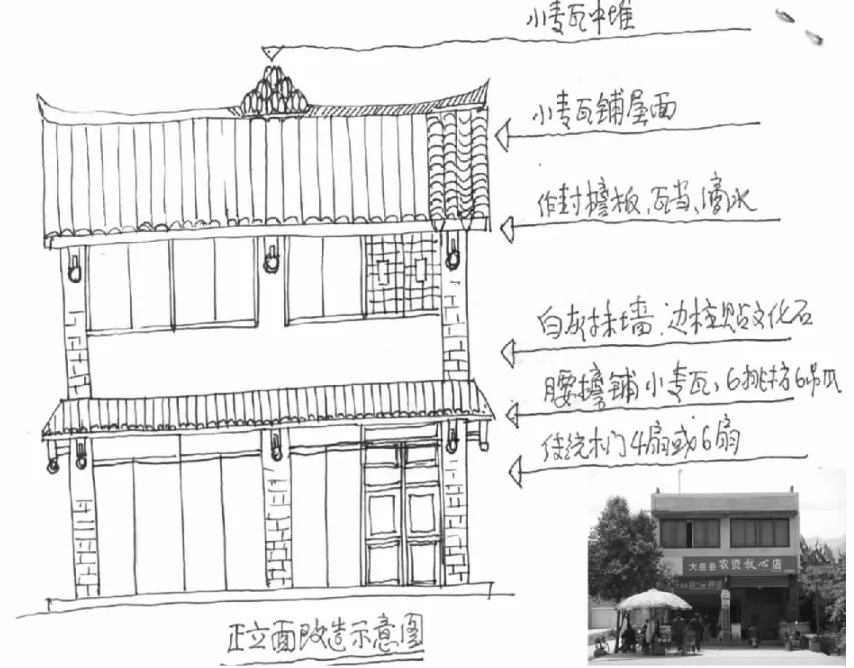

建筑比较新,瓷砖贴面,体量中等,和需要改造成的传统建筑的形式相差甚远,与环境格格不入,还有一些搭建,搭建也需要保留(图3)。

2.2.2 采取措施

将所有山墙面作穿斗立面处理,贴真正的木条而不能画,墙面涂白。屋顶做悬鱼。将山墙面下部贴红砂石。每层做檐,最高处屋顶作歇山处理。门面由卷帘门改为木板门。一层部分建筑加檐廊,以制造丰富的空间感。

2.3 “建筑三”改造

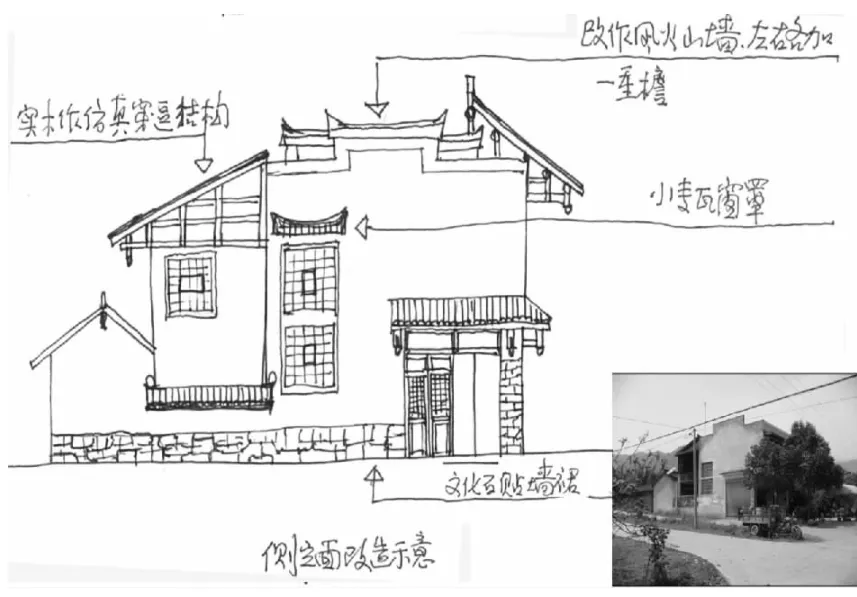

“建筑三”位于大邑到西岭道路沿线某道路沿线,建筑层数2层,建筑类型为框架结构,产权为个人所有。

图3 出江桥头道路沿线民居现状及改造

2.3.1 现状

建筑比较新,瓷砖贴面,体量中等,和需要改造成的传统建筑的形式相差甚远,与环境格格不入,此类建筑风貌的改造具有普遍性。

2.3.2 采取措施

将屋顶由平屋面改为剖屋面,每层做檐,增加山墙的丰富感(图4、图5)。

图4 道路沿线民居现状及改造

图5 道路沿线民居现状及改造

2.4 “建筑四”改造

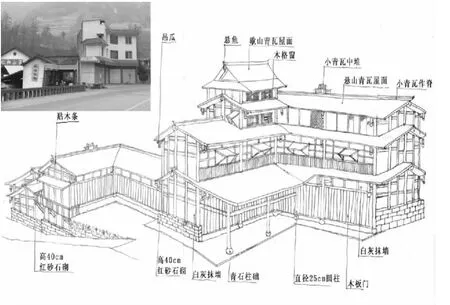

“建筑四”位于大邑到西岭道路沿线龙坎门一带,建筑层数1层,建筑类型为传统穿斗结构,产权为个人所有。

2.4.1 现状

建筑具有传统四川民居风格,带有小院,但建筑简陋,离公路非常近。已经经过一次风貌改造,改造比较简陋,而且墙面已经有广告喷涂,影响外观。

2.4.2 改造措施

将白粉墙面加木板和木柱,将原有红色喷涂的墙面柱子改成实木柱,降低围墙高度,使之与建筑形成层次感,围墙加檐,上做镂空花饰。山墙加悬鱼,刚好展现在正对路面处(图6)。

图6 道路沿线民居现状及改造

3 总结

改进措施总结:风貌改造就是外观的改造,首先,建筑的四川民居风貌改造应以修改原有的不协调的比例为基础,通过搭建,增加灰空间等措施改变原有比例,使其比例更符合传统四川民居的美感,而非简单的涂抹使外表变新。其次,为了达到基本效果,不能简单采用“画”的方式,而应该用实在的材料。如四川民居中使用最多的穿斗结构裸露在外的柱子,穿枋等都应该用木头贴,而非画上木头的颜色。这样成本会增大一些,但由于只是外面贴,而不是整料,所以价格并不是很高,可以就地取材,哪怕是不够质量的木料也可以使用,也恰好体现出四川民居自由,随意的特点。最后,在施工工艺上,不应该由施工单位统一找施工队对所有片区民居统一改造,这样势必造成千篇一律的结果。而四川民居的精髓就在于它的搭建,他的随意,富有特点的细节,这也是四川人风趣性格的体现。应该在按照一定准则的基础上,交给当地匠人操作,不同的匠人负责不同的建筑,这样出来的效果充满着地方特色。

[1] 梁思成.中国建筑史[M].百花文艺出版社,2005

[2] 刘致平.中国建筑类型及结构[M].北京:中国建筑工业出版社,1987

[3] 季富政.巴蜀城镇与民居[M].西南交通大学出版社,2000

[4] 李先奎.四川民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2009

[5] 季富政.乡土建筑钢笔画技法[M].西南交通大学出版社,2001