构筑水文监测站网体系 服务流域水资源管理

赵 瑾 江守钰

(淮河水利委员会水文局(信息中心) 蚌埠 233001)

构筑水文监测站网体系 服务流域水资源管理

赵 瑾 江守钰

(淮河水利委员会水文局(信息中心) 蚌埠 233001)

本文记述淮河流域水文监测站网60年的发展历程,总结和评述了现有水文站网状况及监测功能;结合当前治淮新思路和现代水文发展新理念,规划与展望了服务于流域水资源管理的水文监测站网体系的全面构建。

淮河流域 水文 监测 站网

淮河流域地处我国东部,是南北气候、高低纬度和海陆相三种过渡带的重叠地区,降雨时空分布不均,年际变化大,连续丰水年或枯水年时有发生,加之平原面积大、地势低平等影响,洪水不能及时下泄,洪涝灾害频繁,给人民生活和社会发展带来了严重影响。新中国成立后,为满足淮河治理和国民经济建设的需要,作为水利基础资料来源的水文站网也得到了迅速恢复和发展。经过60多年的发展和完善,淮河流域水文站网布设的代表性与控制性逐步合理,基本能够控制流域内水、流、沙的变化和特征,满足防汛减灾、水利规划、工程建设、水资源计算、水土治理等的需求。

一、水文监测站网的发展及现状分析

1.发展历程

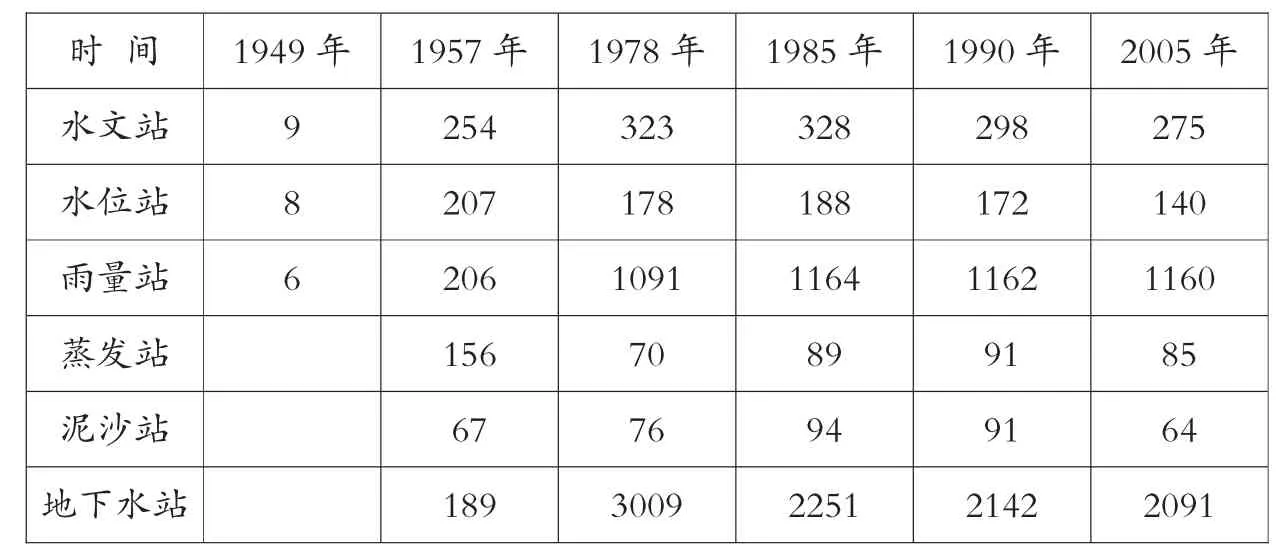

淮河流域水文测站的雏形最早出现在清代,利用石堤或石坝观测水位,向下游驰报水情。淮河流域水文测站的正式建立是在清光绪十二年(1886年),清政府首先在今胶东半岛设立了第一批水文气象观测站,进行雨量和气象观测。民国时期开始建立正规的水文测站,特别是1931年淮河流域发生特大洪水,促使水文站、水位站增加,但变动频繁,水文观测时断时续。抗日战争(1937~1945年)的爆发,迫使大部分测站停止观测。到1949年新中国成立前夕,淮河流域仅有水文站9处、水位站8处、雨量站6处。

新中国成立后开始大兴水利,特别是治淮工程蓬勃开展。治淮初期,为满足防汛减灾、兴修水利和国民经济建设的迫切需要,不断恢复增设水文站、雨量站等各类水文测站。1954年淮河遭遇特大洪涝灾害,为适应大规模治理淮河和淮河干支流防汛测报的需要,又陆续增设了大量水文站点。至1954年底,全流域已有各类水文站点630处,是新中国成立初期的27倍,其中水文站204个,水位站257个,雨量站169个。这一时期的水文站网建设虽然得到迅速发展,但缺乏整体规划,站点分布不尽合理,整体功能不强。

随着社会经济的发展、自然规律认识的深入以及水文测验技术的不断进步,淮河流域水文站网也根据不同时期的发展需求提出了不同的发展思路与发展策略,1956年、1964年、1977年和1985年淮河流域先后4次进行了水文站网规划,经过调整和发展,淮河流域初步形成一个比较稳定、合理的水文站网格局,至1990年,淮河流域有水文站298处,水位站172处,雨量站1162处。

1991年淮河发生暴雨洪水以后,国家加大了对淮河水利的投入,大规模的河道整治、水利工程的兴建、水库的除险加固等,水利事业得到了空前的发展,给水文站网建设也带来了发展机遇,水文站房得以重建,设施设备得以更新。进入21世纪,淮河流域水文站网进入稳定发展时期,根据流域水利管理工作、社会发展以及民众关注的新需求,在省际河流设立省际水文站、在重要供水水源地和水功能保护区设立水资源管理监测站网,在地表水匮乏地区设立墒情监测站网,水文站网功能有效拓展。

至2005年底,淮河流域共有水文站275处,水位站140处,雨量站1160处(雨量监测项目1486处),蒸发站85处,泥沙站64处,地下水监测站2091处(见表 1)。

2.现状分析

总体而言,淮河流域现有水文站网以收集水文基础资料为目的,已能够掌握流域面上降雨、径流、蒸发等基本水文要素特征值的变化,基本满足大江大河的防洪、水利工程规划运行、水资源管理、水生态环境保护的需求,为防汛减灾、水利工程建设提供基础信息保障。但随着治水思路的转变,社会对水文的要求也更多、更高、更新,淮河流域水文站网需要进一步完善其布局,拓展其功能。

(1)完善站网布局。淮河流域水文站平均单站控制面积为973km2,若以世界气象组织推荐的容许最稀站网密度为标准,淮河上游区、史河水系的水文站网密度分别为1507km2/站和1148km2/站,均未达到温带、内陆山丘区300~1000km2/站的控制标准;淮河中游区水文站网密度为2566km2/站,也不满足平原区1000~2500km2/站的控制标准。淮河流域雨量监测项目(1486处)单站控制面积为180km2,就流域平均而言,站网密度比较高,但在大别山区、伏牛山区、沂蒙山区等山洪易发地区,雨量站点仍然不足,不能控制暴雨中心,不能满足山洪和地质灾害预测预警的需要。因此,淮河流域水文站网布局还需进一步优化,站网密度相对稀疏的山丘区,需增设雨量监测站点;淮河中游行蓄洪区、沿淮洼地等地区,需要增设水量监测;而流域中下游平原地区,需要增设水资源监测站点。

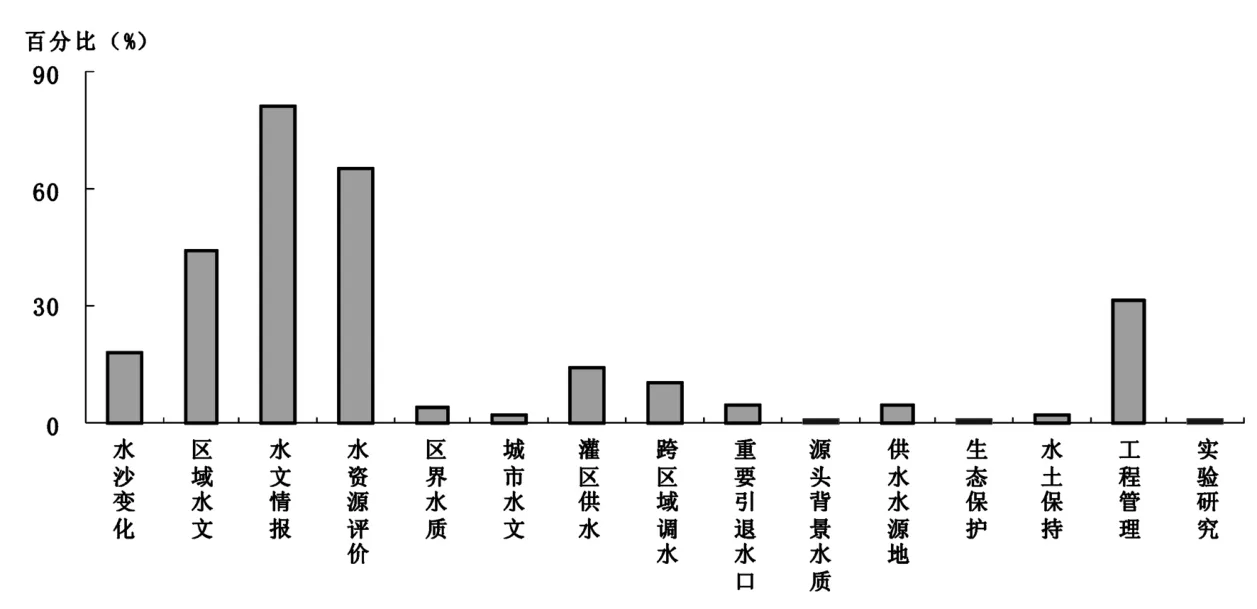

(2)拓展站网功能。以流域为单元的水资源管理模式是今后发展方向,而现有的水文站网主要偏重于为防汛测报、水资源评价、工程管理等服务(如图1),单纯为水资源管理服务的水文测站较少,区域边界、一些重要水体、部分支流没有控制站,灌区供水、城市排水、工农业取用水以及跨流域调水等监测站点很少,重要供水水源地和主要城市集中供水水源地的监测较为薄弱,水资源监测站网严重不足,水量水质监测与实际需求相差甚远,不能满足水资源保护和管理工作的需求。另外,干旱对社会经济造成的实际损失远大于洪涝灾害,而淮河流域内旱情监测站点较少,远不能满足抗旱救灾的需要。

二、水文监测站网的发展前景

随着治淮工程的深入,淮河流域的防洪措施有了很大提高,但非工程措施还有待进一步完善,如何减少水文监测空白点,提高预测预报水平,扩展水文服务功能将是水文站网发展的重点。全力做好水资源管理和生态环境保护是社会发展对水利工作的必然要求,以流域为单元的水资源管理模式是今后发展方向,在跨流域调水工程,省界、地市界水资源监测,区域引水调配工程口门水资源计量中,水文站网必然担当重要角色。

表1 淮河实用洪水预报主要模型方法

图1 淮河流域水文站网现状功能示意图

1.发展原则

水文站网的发展,从可持续发展的角度出发,围绕防汛抗旱、水利规划、水资源管理等水利中心工作,全面、系统地开展规划设计,以满足流域内社会经济发展各项涉水事务和社会公众对水文的内在要求。应遵循:(1)统筹兼顾。做好流域与区域、干流与支流、上游与下游、城市与乡村、平原与山区的协调关系,坚持地表水与地下水监测分析并重,水量与水质监测分析,防汛与抗旱服务并举,统筹规划各类水文站网,不断扩展水文测站服务功能。(2)合理布局。针对淮河流域水利建设和经济社会发展对水文的需求,结合防汛抗旱、水资源开发利用和管理以及水环境保护的迫切需要,因地制宜、突出重点,科学规划布局水文站网,以实用优先为条件。(3)优化功能。坚持流域各类水文监测站点统一优化,力求一站多用途、多功能,充分利用先进的技术和手段,在保证站点代表性的基础上力争站点功能多样化,满足多层次管理的需要,充分提高站网运行效率。(4)服务社会。根据水文工作的基础性、公益性特征,水文站网的建设要关注与人民切身利益密切相关的问题,用准确、及时的水文信息为社会服务。

2.发展任务

根据《淮河流域综合规划(2012-2030年)》中对水文站网进一步的规划和发展,至2030年,淮河流域水文站网将达到:(1)监测信息范围更加广泛,全流域水文站达421处,水位站587处,雨量站1540处(雨量监测项目2510处),蒸发站105处,泥沙站86处,土壤墒情站346处,地下水监测站2949处,能更好地满足国民经济与社会发展对水文信息的需求。(2)密度显著提高,尤其是布站稀疏的山丘区水文站、雨量站等监测站点密度极大提高,基本达到世界气象组织推荐的水文站网密度要求,土壤墒情监测、地下水监测等布站密度也显著提高。(3)布局更加合理,补充建设了水文、雨量等基本站网,也增加了水环境、水生态监测站网,形成了防洪除涝监测、水资源配置监督、水资源保护监测、山区和城市防洪监测、旱情监测、应急机动监测等监测系统。(4)功能更加完备,全面覆盖淮河流域主要河流、湖泊、大中型水库水量水质监测,完善完备城市防洪和山区防洪水文监测,省界及重要区界实施水量水质同步监测。淮河流域基本上实现流域与区域统筹,水量水质并重,洪涝干旱兼顾,生产、生活、生态协调的水文站网布局及功能(见表2)。

表2 淮河流域水文监测站网规划方案表

三、结语

淮河流域水文站网发展,以社会经济可持续发展和水资源可持续利用为前提,根据防洪抗旱、河道治理、水资源管理与保护的要求,完善充实现有站网功能,强化为实施最严格的水资源管理制度提供监测保障能力,重点加强防汛抗旱、水资源配置与监督、水资源保护与污染监控、山区和城市防洪安全、重点区域水环境与水生态保护、突发水事件应急监测等服务功能。以完整的水文站网体系,强化水资源数量与质量、地表水与地下水、水量与沙量监测、基本站和专用站同步发展,对河道干流、中型水库、湖泊开展水生态建设,最终形成站点代表性强,信息采集快捷全面,综合功能优化强大的站网格局,以促进淮河流域水利事业健康、蓬勃发展

(专栏编辑:顾 梅)