语义范畴成员的离心运动与语言创新

吴智慧

(郑州轻工业学院 外语系,河南 郑州450002)

范畴源于希腊语kategoria,意思为类别、分类,中文翻译成范畴,取 “洪范九畴”之意。在哲学上,范畴指的是人们为了认识纷繁的世界,对其进行的本质上、高度抽象的分类,是人的思维对客观事物本质的概括的反映。Neisser对人类的类属划分这样论述:划分范畴就是将一个集合中的事物看成是大致相等的,把他们归于同一类别中,给它们起同样的名字,对它们做出同样的反应。[1]Reed指出,构建知识的途径之一就是建立范畴。[2]范畴是由那些在我们看来多少是互相联系,并因此被我们归成一类的事物组成的。范畴源于人类实践,又应用于实践,是人类认知高度发展的历史产物,它不仅是我们理解和认识世界的基础,也成为人类掌握各科知识的基础,有了范畴,人类对世界的认知复杂性大大降低。

范畴现象不仅存在于非语言的概念结构之中,同时也存在于语言结构之中,因为语言结构与其他概念结构一样,没有什么本质区别,都是建筑在相同的认知机制之上的。[3]相同的事物在认知中组织在一起,可以归为一个范畴 (如哲学范畴、美学范畴),相似的概念集合在一起,也可以归为同一范畴 (如鸟、家具)。在语言学领域,从不同的视角研究语言现象时,我们可以将其不同形式进行区分,划分出不同的类别,如形态范畴、语法范畴、词类范畴、语义范畴等等。

一、语义范畴及其特征

语言哲学家Austin是最早将范畴的分析用于词义研究的学者之一。他在论文 《词义》(The Meaning of a Word)中举了healthy的三种用法: (1)healthy body健康的身体; (2)healthy complexion健康的肤色; (3)healthy exercise健康操。[4]他指出 “healthy”在不同的搭配中含义是不同的,但各个意义之间又具有联系,第一种用法中 “健康的”为中心含义,Austin称其为核心含义,而另外两个意义,“使健康的”和 “来自健康身体的”属于扩展含义。这样,“healthy”具有中心含义,又有非中心含义,这些含义之间不是任意的,而是构成一个相关的范畴。也就是说一个词的各种意义构成一个范畴,各个意义之间不是具有相同的特征,而是以某种方式发生联系。Langacker分析Fruit的情况与Austin的以上讨论十分接近,并指出“一个典型的词项代表了一个复杂的范畴,它不是仅有一义,而有多个相关的意义,这些意义通过范畴化关系联系起来,构成了一个网络”。[5]

语义范畴是哲学范畴理论在语言学上的应用,故哲学范畴的种种性质和特征也同样适用于语义范畴。传统的范畴观也即经典范畴理论认为:范畴是由一组必要和充分条件来定义的;特征是二分的;范畴间的分界是明确的;范畴内所有成员地位相等。在此基础上,Rosch又发展形成了原型范畴化理论,该理论认为认知范畴间的边界是模糊的,在原型和其边界之间存在着典型程度不同的成员,原型是范畴中的典型范例,其他成员根据与其相似性被吸纳到范畴中。[6]很多语言学家,如Fillmore,Lakoff,Taylor等都曾采用范畴相关理论处理过语义范畴的问题。从他们的诸多论述中我们发现语义范畴的下述特征:

(一)原型性

语义范畴不能以一套必要且充分的特征来界定,一个词汇所形成的语义范畴中各义项之间的地位是不相同的,有典型义项和边缘义项之分。[7]其典型义项相当于原型义项,它往往是人们首先获得的,也是语符最原始最基本的义项,语义范畴就是围绕这个原型义项不断向外扩展而逐渐形成的。

(二)向心性

一个词汇所有义项组成语义微系统,构成一个网状结构的语义范畴。该范畴以典型义项为中心,以家族相似性原理不断向外扩展,形成一个意义链,呈现出放射性链状结构。随着范畴的扩展,成员距离中心义项越来越远,在范畴内的地位越来越低,但依然与中心义项有着某种联系,表现出对中心义项的向心性。

(三)开放性

从历时的角度说,外部世界的变迁和词符的相对稳定决定了指称范围的开放性。[8]语义范畴并不是一个界限清晰的封闭网络,范畴与范畴之间的区分是不确定的、模糊的,每一个范畴都具有开放性,随时准备着接纳新的范畴成员,这才使得某些范畴的边界不断得到扩展。

语义范畴的原型性、向心性和开放性是对语义范畴的一种静态描述,是对语义范畴历时演变的总结。然而,这种描述可能会忽略语义范畴发展过程中最生动的一面,即语义范畴成员在共时语境下的存在状态。通过对语义范畴成员在语言使用过程中状态的观察,我们发现,语义范畴不仅有向心性,还有离心趋势。向心性保证了语义范畴存在的完整性,而离心性为范畴的开放及范畴的发展提供了可能。

二、语义范畴的离心性

在历时演变的层面去观察语言时,我们所看到的语言范畴是一种已经基本定型的静态的语言现象,语义范畴特征是对范畴化结果的描述。然而语言实体在进入使用过程中时,语义一直处于一种运动的状态,不断发生着变化,运动中的语言实体会获得许多动态的、临时的语义功能,与静态的语义范畴并不一定表现出自然对应的关系。如果将语义范畴的中心 (原型)义项视为圆心的话,那么语言在现实语境下的意义既有与中心意项保持一致的趋势,又有逐渐远离圆心的运动趋势,即语义范畴有离心性。逐渐远离圆心的运动其实就是语言创新以及语义范畴的扩展过程,语义的这种动态变化与物体的离心运动十分相似。

语义成员有挣脱语义范畴束缚以及向范畴边缘移动的倾向,其动因在于人类认识的发展和创新的需求。一方面,随着历史的发展和社会的进步,人类对事物的认知不断深入和丰富,我们必须找到新的表达方式来填补人类认知系统和概念系统中不断产生的新内容,另一方面,语言使用者作为社会独立的个体,在看待事物时所处的视角和侧重点不同,其对事物的认识也就不同,为能够准确表达自己与众不同的思想,语言使用者必须创造性地运用现有的语言资源。Hopper也认为:“描述事物的创新方式是出于言者为了提高表意性的目的,而这种方式的典型实现途径就是结构的 ‘非惯例化’ (deroutinizing),即 ‘旧瓶装新酒’。”[9]

传统的语义学将语言表征与世界之间关联的意义看作是静态的关系,认为 “意义等价于真值条件”,意义可以通过逻辑形式语言以真值条件的方式得到描述。而认知语言学认为,语义不仅仅是客观的真值条件,还跟人的概念结构和概念结构的形成过程有直接的关系。意义就是概念化,也就是说,某一词语的意义等于说话者或者听话者大脑中被激活的概念。[10]因此,意义可看作是词语和大脑之间的一种关系,而不直接是词语和世界之间的关系。语言使用者可以根据自己表达的需要,灵活地、选择性地提取已有概念中的信息为表达目的服务,如提取某个语词所具备的特征意义、功能意义、关系意义、联想意义等等,甚至还可以根据需要附加说话者的意义。

从认知语言学的意义观,我们认识到,语言在使用过程中多多少少总能留下说话人的自我印记,语言使用者由于站立的角度不同,认识不同,对事物饱含的感情不一样,所以在使用语言进行信息传达时,总是会含有自我的成分。“意义就是概念化”为语义范畴成员挣脱自身范畴,向边远移动提供了现实基础。

三、语义范畴成员的离心运动

“离心运动”是物理学名词,指做匀速圆周运动的物体,在合外力突然消失或者合外力不足以提供所需的向心力时,将做逐渐远离圆心的运动。在本文中,语义范畴成员的离心运动主要指在动态的语言环境中,出于创新的需要,语义范畴成员在语义功能上偏离原型义项,但同时又保持与原型义项某种程度的关联性的一种语言现象。一个语义范畴,其成员所做离心运动越活越,他的范畴变宽阔的可能性也就越大,该范畴所含义项就有可能越多。语义范畴成员的离心运动是语言发展与演变的在线状态,是语义不断发展变化的动力。在英语语言中,有很多词汇拥有丰富的含义,这些词汇在获得诸多含义的过程中,必然离不开语义范畴成员的离心运动。我们以英语语言中动词run的语义变化来再现这一现象。牛津英汉双解词典当中该词有27个义项,出于方便,我们仅取其中有代表性的10种用法。

1.He had to run to catch the bus.

2.Tears ran down her cheeks.

3.The machine runs smoothly.

4.The road runs south.

5.The sale ran through the whole month.

6.The river was beginning to run dry.

7.She ran her fingers through her hair.

8.They ran the kindergarten well.

9.He is running a risk.

10.The child is running a temperature.

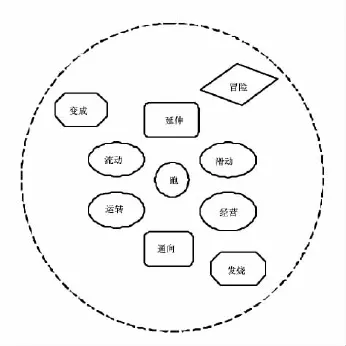

如果我们把run的所有意义用不同的图形表达,那么就可以看到右图所示的意义分布形态,他们以 “跑动”为中心,意义不断发生微小的变化,并逐渐远离 “跑动”这一圆心,离开圆心距离越远,意义的变化越大,与中心意义的关联越模糊,但并未真正脱离run的语义范畴。

图1 Run的语义范畴

“run”原型范畴的意义为 “奔跑”,也即例1中的用法,属于不及物动词,用于客观描述空间的移动,主语通常为具备运动属性的 “人”或“动物”。上述第2~10个例句在意义和功能上相对于例1中的典型用法都有不同程度的偏离,有一种逐渐远离中心的趋势。让我们来逐个分析一下,run的意义范畴成员是如何试图挣脱 “奔跑”这一中心意义范畴,向外移动的。

例1中,run客观描述了人在空间上的移动,其意义为该动词范畴的中心义项,属于典型用法。例2中,主语的属性发生了改变,泪水不具备 “人”或 “动物”的运动特性。语言运用者之所以使用动词run来描述其发生的空间移动,是想赋予泪水一种动物的灵性,使语言更加生动。例3中,不但主语的属性发生了改变,对空间的移动也不再是一种客观的描述,进一步偏离了该动词的核心义项,机器在转动,空间上不一定有位移,是语言使用者把机器的运转想象成一种空间移动,run的意义在某种程度上发生了主观化。例4中,相对于核心义项偏离更远一步,主语的属性发生改变,路有空间上的存在性,本身没有动,更没有发生位移,说话人把公路朝向一个方向的延伸比喻成一种空间的移动。例5中的销售事件和例6中的小河,主语属性都发生了改变,空间上没有存在性,更没有发生位置移动,语言使用者把时间的存在比喻成空间的存在,并把时间上的延续想象成了一种空间上的移动。例7中她挪动手指,该例中run成为使役动词,即及物动词来使用。例8中run首先作为及物动词使用,此外语言使用者把经营幼儿园想象成事物的转动,run的运动属性已经不存在,空间位移也已经消失,意义偏离核心义项 “奔跑”更远了。例9和10中run的意义已经属于其语义范畴的边缘用法,和核心义项奔跑几乎找不到显而易见的联系,语言使用者把冒险和温度的上升视作一种运动,意义发生很大程度上的主观化。

根据认知语言学的 “人类中心说”,人们认识事物总是以人自己身体为认知的基本参照点,进而认识周围的事物,再进一步引伸到其他抽象的概念。Heine等人将人类认识世界的认知域排列成一个由具体到抽象的等级,认为这是人们进行认知域投射的一般规律:人>物>事>空间>时间>性质。[11]run语义范畴的扩展,即语义成员的离心运动正是遵循了这个规律。例1中run是人的一种属性,例2中人的这种属性投射到了事物泪水身上,例3中机器的转动和例4中公路的形态分布被想象成空间的运动,而例6和例7中run的意义已经投射到时间上,在边缘意义如例8,例9和例10中,run的意义已经抽象,其运动的属性得到提升。随着社会的发展,人类认识的深入和认知水平的不断提高,人类的创新需求和认知概念的主观性开始充当原动力,驱使语义范畴成员不断做离心运动,这种运动越活跃,语义范畴就越可能得到扩展。

四、语义创新及其识解

语义范畴成员有不断挣脱语义范畴的趋势,这是语义成员追求个性,实现创新的过程。创新的语言对语言使用者来说是一种挑战,一方面,这种创新旨在表达的意义根植于发话者的知识系统中,未必一定能够被其受众理解和接受,另一方面,一旦这种创新能够被其受众理解和接受,必将激起深刻的共鸣,会在受众的脑海中留下深刻的印象。对这种创新语言的受众而言,之所以脑海中会留下深刻的印象,是因为对这种创新语言的识解,不是一种本能的、机械的反应,它要涉及一系列复杂的脑力劳动,在一系列脑力劳动的终点,意义变得明朗,作为对脑力劳动的补偿,人们会获得愉悦的感觉,复杂的脑力劳动和愉快的体验让这个过程变得印象深刻,这也是创新语言的生命力所在。

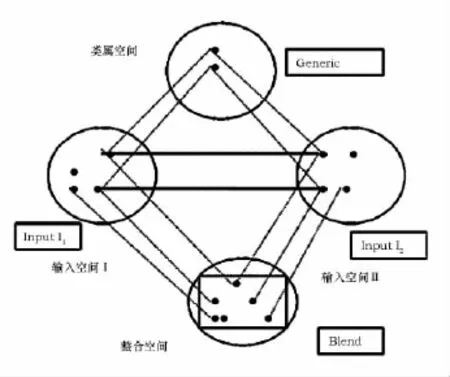

从认知语言学上来讲,识解创新语言的一系列复杂脑力劳动过程就是概念整合 (Conceptual Blending)的过程。[12]这一过程可以用Fauconnier的四空间论描述,如图2所示:

图2 Fauconnier的四空间关系图

这四个空间的运作机制为,两个输入空间激活人类心智空间的已存信息,分别来自独立的认知域,这两个空间部分对应并映射,类属空间同时映射到两个输入空间,反映出两个输入空间中的抽象共有结构和组织,规定核心跨空间映射;两个输入空间的信息部分地投射到第四个空间即整合空间后,通过组合、完善、整修三个彼此关联的心智认知活动的相互作用生成新的结构,在新的结构中完成意义的生成。

任何概念的形成过程都涉及到对输入信息的加工整合,并不是一步到位的,创新语言亦不例外。这个加工过程就是对信息的认知处理过程。“首先是对事物的初步印象,将其外观、表象的东西 ‘组合’在一起,这是初步的、大概的、笼统的;然后将获得初步材料进行文化的、认知的处理,在知识框架中使初步获得的知识 ‘完善’,这是组合的继续;然后把完善了的概念进行精致加工整合”。[13]看似复杂,其实概念整合过程是一种下意识的普遍认知活动,往往完成于一瞬间。

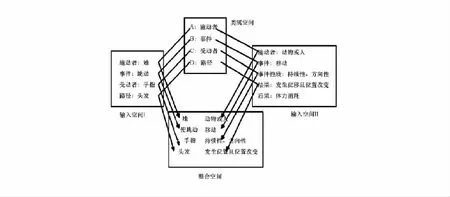

我们可以拿run的任一创新概念,如例7对这一过程进行描述,它的意义合成过程如图3所示:

图3 Run创新概念的合成

该例句的概念合成过程中,输入空间I的信息来自于该句的表征意义,输入空间II的信息来自于run的概念范畴,两个空间激活的都是人脑中已有的知识。两个空间将部分信息投射到整合空间,在整合空间中人们对相关信息进行加工,整合出概念 “她使手发生位置移动,移动的路径是头发,这种移动有方向性,是持续的”,生成 “她在发隙间滑动自己的手指”的意义。

整个概念合成过程中,整合空间里发生的认知活动最为复杂,在这里人们需要对投射的信息进行识别、筛选、匹配、联通,还要将这些信息进行归纳、推理和整理。语言的结构和用法越是新奇,这个过程所需要的脑力劳动也就越复杂,越具有挑战性。当然,在意义生成的时候,这一切脑力劳动会得到补偿,即人们获得快乐的体验。所以新奇的语言总是人们喜闻乐见的事物,并为之乐此不疲。

五、结语

本文探讨了共时语境下语义范畴成员的动态活动,语义成员总是围绕语义范畴的核心意义运动,这种运动有远离核心的倾向,是语义范畴除原型性、向心性和开放性之外的又一特征。人们对新奇事物的偏爱,对创新的需求促成了语义成员做离心运动的离心力,也即语义范畴扩展的动力,意义的主观化充当了语义范畴成员做离心运动的离心力。语义范畴成员的离心运动使得语义范畴成员的地位和资格不断发生变化,同时语义范畴不断得到扩展,这一过程也被称作语言的非范畴化,是语言发展的有机组成部分。在做离心运动的同时,语义成员同样具有指向圆心的趋势,受向心力的控制,使其不会真正挣脱这一语义范畴,语义成员的家族相似性是这一向心力的来源。向心性保证了语义范畴存在的完整性,而离心性为范畴的开放及范畴的发展提供了可能。语义成员想不断挣脱语义范畴的束缚,这是语义成员追求个性,实现创新的过程。识解创新语言,需要耗费人们一定量的脑力劳动,但这一过程同时充满着乐趣,受人喜爱。

范畴是人类认知高度发展的历史产物,它不仅是我们理解和认识世界的基础,也成为人类掌握各科知识的基础。有了范畴,人类对世界的认知的复杂性大大降低。当人们把世界上相同或相似的事物在认知中组织在一起,并赋予其同一语言符号时,就形成了语言学意义上的范畴。本文从共时的层面对语言的范畴进行了探讨,研究了语义范畴成员的动态活动。对语义成员动态运动的探讨,有助于揭示语义范畴扩展的动力与机制,对范畴化研究具有重要意义。

[1]王寅.认知语言学 [M].上海:上海外语教育出版社,2002:90.

[2]Reed S K.Cognition:Theory and Applications[M].Monterey:Brooks Publishing Company,1982:200.

[3]Lakoff G.Women,Fire and Dangerous Things:What Categories Reveal about the Mind[M].Chicago:The University of Chicago Press,1987:57.

[4]Austin J L.The Meaning of a Word[C].Philosophical papers by J.L.Austin,edited by J.O.Urmson and G.J.Warnock[M].Oxford:Clarendon Press,1961,23-43.

[5]Langacker R W.Grammar and Conceptualization [M].Berlin:Mouton de Gruyter,2000:4.

[6]Rosch E.Cognitive Representations of Semantic Categories[J].Journal of Experimental Psychology,1975,104 (3):92-233.

[7]王寅.认知语言学 [M].上海:上海外语教育出版社,2002:112.

[8]杨忠,张绍杰.认知语言学中的类典型论 [J].外语教学与研究,1998(2):1-8.

[9]Hopper Traugott.Grammaticalization[M].Cambridge:Cambridge University Press,2003:65.

[10]束定芳.认知语义学 [M].上海:上海外语教育出版社,2008:27.

[11]Heine B U Claudi,F Hunnemeyer.Grammaticalization:A Conceptual Framework [M].Chicago:The University of Chicago Press,1991:50-51.

[12]Fauconnier G,Turner M.Conceptual Integration Networks[J].Cognitive Science,1998 (22):133-187.

[13]王正元.概念整合理论及其应用研究 [M].北京:高等教育出版社,2009:12.

- 山西农业大学学报(社会科学版)的其它文章

- 论装饰性因素在油画创作中的运用

- 豪斯翻译质量评估模式的实践应用——以 《荷塘月色》英译本为例