基于旅游认识不稳定性的目的地文化部落建设

彭 建, 王艳平

(东北财经大学旅游与酒店管理学院,辽宁 大连116025)

关于旅游认识,似乎千人有千种说法。太多的莫衷一是,长期不得进展,恐怕在视角选择上有再商榷的余地,而视其他观点为错,又违背社会科学应有的尊重他人及谦逊自我的学术贡献观点。[1]地理学提供了关联性看待旅游的思维模式,其以时空观为基础,以解决问题为指向,暂时性悬置截面上的理论争议,而且还会有历时及历程上的新发现。[2](P9-37)

通常,生活系统被学者只作为出游前一个环节上的逻辑跳板,因匮乏而到异地寻找,旅游中也多被认为只关心现场凝视与畅爽,学科体系中很少再提及生活。即便是有所再提,也多采取为辨析的态度,认为旅游社会与生活系统应该不同,一个自由而另一个不自由,一个精神而另一个是功利等,但也见过两者都由人、事、物组成的观点,也即并非是为了建立相互间的联系。以没有时间变量的区分为目的,或者要割断所有的外在联系来作为深入探讨的前提,往往会坚信正确的旅游认识在知识内容上等同于本质属性,旅游认识应该具有确定性。可一旦以动态意识看待旅游,与位于异时他地的外在保持联通,要比辨识不占据时空的内在影响因素更有研究效率,家庭生命周期与旅游态度的关联研究便是一个很好的案例。[3]

有很多对旅游产生强烈影响的外在领域,采取拿来主义态度研究旅游,不仅可以丰富旅游认识,也会在逻辑上提出旅游认识不稳定性命题。如此考虑,并不是为了否定一些关乎本质与守恒的定论,而是为了要有所发现,让研究活动发生在实践前沿,使研究具有实用性。如同物理学家提出宇宙不对称性,那种反传统观点认为,是物质存在导致了空间扭曲,或由于宇宙温度的改变,不对称性乃动态时空的结果。人类生活在物质世界中,如果不疑问并投入足够的精力来研究对物质世界的疑问,也就很难提出宇宙存在着反物质及正电子观点,要不是存在自发性或尚未搞清楚的动力学对称性破缺机制,假如粒子与反粒子始终共存,我们的物质世界将因同归于尽而今天不再存在。[4]

一、旅游认识不稳定性

1.旅游认识不稳定性源于旅游社会的破缺

旅游社会虽美好但有破缺。其一是因为来自与生活世界的联通。现代社会中,经济与精神两种力处于不稳定的较量中,人人都有资格阐述自己对旅游的看法,无论是在生活里还是暂时性的走出生活,人们对旅游的认识都不会完全相同,旅游认识不同于自然科学—少数人研究、众人传播—具有绝对真理性,它属于社会科学的范畴,是大数认识,具有不稳定性。当旅游发展足够成熟时,或许其将趋向于正态分布,由大部分人交流所传播的知识而形成的统一认识处于正态分布的中心区域,占据一定的比例。尽管如此,由于旅游认识主体的多方面差异形成的个体旅游认识仍具有不稳定性。一方面,认识主体的经验伴随着年龄在不断增长,经验影响旅游;而另一方面,强大的生活系统也在发展变化,生活又强烈影响甚至决定了旅游,让旅游认识总在发展中。终极不能改变,过程却可以变化,甚至可以反复设计过程,而旅游所需要的可能正是过程而非终极。其二,旅游世界其实是人家的生活世界,[5](P244-263)异地自有先在的物质世界,完整的生活系统,也说明外来进入主导的旅游社会在即已完整的生活世界中,应该呈现出不得不被破缺的特征。旅游社会的主体在破缺的旅游社会中,总是会受到外围生活世界中的人的影响,不易形成稳定统一的认识,也不可能形成稳定统一的认识。关于破缺认识,更可谓仁者见仁、智者见智,而对于认识起来相对容易的完整,人们在观点上还经常是各抒己见。

2.旅游社会与生活世界的不对称性

在人类早期决定由游牧转向定居的时候,就在异地留下许多定居社会的留恋,如今当居民以暂时性的旅游形式再回异地,发现那些遗留不仅陈旧、磨损,而且并非是发展至今物质世界的完全共轭存在,想像中可以与生活系统相对称的旅游社会,其实是一个拥有不完全对称性的破损范畴。同时,生活系统与旅游社会也不能完全重叠,那样对生活而言是危险的。如果设想关闭旅游社会与生活系统的联通,旅游社会与生活世界将变的混沌,生活系统由此很有可能失去活力,成为一潭死水,久而久之,旅游社会亦将不复存在。好在生活让我们获得财富并支撑着旅游的异地消费行为,制止了那种关闭图谋,同时也阻止了旅游社会走向完全的物质反面。旅游社会与生活世界完全对称,却不是能量最低点,即两者最稳定状态,正是因为旅游社会与生活世界的不对称性,才会发展出现在保罗万象的生活世界与丰富多彩的旅游社会。[6]如此考虑,旅游社会与生活世界处于不重叠的不对称状态,旅游认识由此不能形成统一,具有不稳定性。

3.旅游认识不稳定性与旅游社会的动态稳定

通过旅游与生活的联通,可以逐步扩大对现实旅游的认识,不知的范畴在缩小,已知也在发展。当然,这个观点不利于认识理想或曰抽象的旅游社会。依此视角,许春晓等(2012)认为,家庭是旅游态度形成的最重要环境背景,也一直是旅游活动的重要组织单元,随着家庭生命周期的演进,无巢期人群不太看重设施和也不很关注身心健康,满巢期人群向往体验,空巢期、离巢期人群关注身心健康。王艳平、王捷也认为,旅游体验的本质与移动距离有关,近则休闲而远为探知,体验的本质也与人生阶段有关,青少年求知,中年人则为了验证世界,老者多为了健康。[7]由此可知,地理学视角下的旅游认识有着不谋而合的规律一致性。

旅游认识具有不稳定性,按照常规逻辑似乎会造成知识上的混乱,但依据与生活系统的关联性,那是一个可把握的实在范畴,有助于发现一些沿线索的规律性变化,走出静态视角下研究不稳定性的立场困境,以及走出觉得应该确定但不得确定的思维牢笼。在此先反证一下旅游认识高度一致的问题,假如要达到旅游认识高度一致的境界,必须完全关闭与生活的联通,去除干扰才可以达到统一,那样一个封闭系统将走向熵增过程。[8]熵理论乃热力学上的一个定律,其概念已经无数次被应用到社会学及管理学领域,熵是系统混乱程度及秩序性的度量,正熵的增加意味着事物向着混乱无序的方向发展、是退化的标志。[9]一个静态的认识被强行扩散并充斥在封闭的系统内各个角落,旅游社会由此将变成一个极为不稳定的封闭系统。要避免旅游社会出现无序的混乱状态,需要开放这个世界,从包括生活系统在内的外部引入低熵乃至于负熵流。当外部输入保持稳定时,旅游社会将达到动态稳定,而当外部输入不断变化,旅游社会将不断地调整以图达到相对的动态稳定。

二、旅游社会的文化部落建设

1.以生活系统作为支撑

旅游认识具有不稳定性,据此认为其会走向如同布朗运动的随意,如此判断仅是一种可能之一,还存在另外一种可能即是走向有活力的秩序化。诚然,随着全球化进程让旅游建设的简单复制变得非常容易,同质化现象呈现出一种发展的趋势,一些地方在发展旅游上的随意也受到了学者的关注。[10]但选择生活系统作为旅游发展的动力,旅游认识从不稳定性定位走向有序化发展,谨慎选择具备低熵或负熵力量作为旅游社会的输入,无论是客源市场还是从目的地建设来看,都应该是一个很好的逻辑选择。

2.基于旅游认识不稳定性的文化部落建设可行性

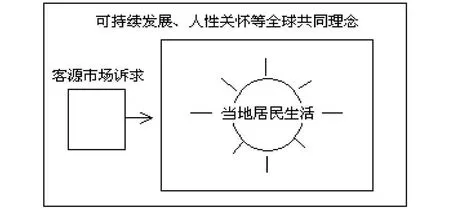

为避免同质化建设,学者提出了旅游特色建设课题。在泛指层面上,旅游认识虽然不稳定,但每个客源地、目的地,以及它们之间的适配,包括相应的市场细分,却又应该具有相对的稳定性,这个稳定来源其对各自旅游市场形势的理解,来自由学者定义的地方感。地方感乃基于旅游者立场对具体目的地的特有期望,每个地方都可以区位来作为唯一的标记。笔者认为,与求新求异、稀罕陌生性等描述旅游者心理的概念相比,能够兼顾目的地的具体的地方感观点在旅游开发及建设中更具有应用价值即有用性。也即,整体上旅游认识的不稳定性,使得空间上形成了各个不同的文化部落,各部落对旅游的认识在合计上是不稳定的,但每个部落的文化内部相对稳定,各个部落之间求异存同,整体上的不稳定性正好奠定了一个可以灵活利用的形势,使得各文化部落间能相互交流,“旅游乱世”倒是能够成就“文化英雄”(图1)。

图1 旅游文化部落的价值来源构成

建立旅游文化部落之所以可行,在于其以自身的当地生活系统做基础,又不断地从自己立场出发来吸收并消化来自外部的诉求,在大框架上又不排除可持续发展等人类共同理念。当然,这种部落文化的特色在于放大微妙,在于格局或结构上的差异,在于稀缺性坚持等,这种文化拥有自己的属地,可以防止外部文化的肆意侵入,从而可以有效地阻止部落间的旅游建设同化现象。Dean MacCannell最早于1976年就提出了旅游世界,其基本是指专为旅游的设施积聚在特定的空间,[11](P19-60)本文文化部落所指意在体现目的地社会在旅游建设上的认真思考与努力,故而选用了旅游社会作为文化部落的上级概念,因而并非是指个体旅游者的思想放飞。文化部落,就是在并非个体的社会概念基础上,基于目的地社会为主的,为推进有活力的旅游建设所做的一个具体深入,而非传统的凡是概念都以旅游者为主导立场。MacCannell引用黑格尔的观点,物质世界是随机和偶然的王国,秩序是意识的产物。这样的观点很符合对旅游文化部落的考虑,而意识又取决于一方水土一方人,故此,一方水土与一方人便是文化部落的旅游关系者。

3.建设途径:地方感与真实性的共建

旅游者希望在目的地即文化部落发现或领悟到地方感,地方感是指人们对特定地理场所的信仰、情感和行为忠诚的多维概念,主要包括地方依恋、地方认同、地方意象和机构忠实等研究领域。[12]上述观点是由翻译各种外文资料并整理到一起而得出的结果,结合本文观点,不难得出地方感是旅游者的话语,其出发于旅游者而落脚于位于那个地方的文化部落,是主体认识、认知并认可客体文化的过程,由于每个目的地都有排他的区位,因而地方感应该具有地域唯一性。

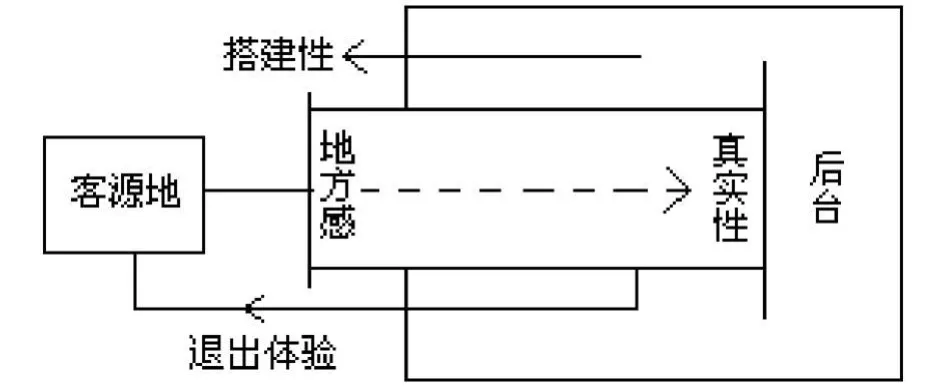

然而,以目的地角度上的话语权,与地方感相当但应与之不同的概念可谓地域自豪感、归属感。地方感与自豪感是一组相互联系又相互区别的概念,学者一般将后者纳入到真实性、本真性范畴中。如何实现两者的对接,让旅游者体验到自我真实,是地方文化建设的关键,也是旅游发展必然要解决的问题,目的地引以自豪的存在最好能够吻合旅游者的需求。一般情况下,关于地方感与真实性的讨论,各成自己的话语体系,彼此不发生关系,因而讨论的对象也多是有关概念界定方面的内容。从某种意义上看,地方感实际上相当于旅游者的构建真实,此种情况下,真实性可专指初始也是基本的客观存在。地方感是基于对客体感知的但却是输入到旅游社会的印象,自豪感则是目的地居民长期浸泡于家园所领悟到的自觉与自有印象,不同旅游者有着不同的地方感知,要实现旅游者感知与居民自我感知两者在大致方向上的对接是可行的,但要想实现精准对接着实非常困难,毕竟是出发点不同的相近概念。本文认为两者的精准对接,可以以体验做连接,此种情形类似于以软管连接两个硬接口,体验通道在一定范围内可以做适合旅游者意愿的调整,旅游者在行动上会认可那种软性连接(图2)。即,体验可以扮演生活系统与旅游社会之间的粘结剂,或者可以说体验乃生活系统走向旅游社会的一个楔形进入。多数旅游者在初级阶段体验在搭建的符号中,少数进入中级阶段的旅游者既要符号也要真实,而只有个别旅游者能够到达高级阶段,他们需要的是完全的真实,但此时也容易放弃旅游者身份而成为目的地的新居民。

图2 地方感与真实性的旅游共建

图2的意义在于,将原本争议、多个类型、立场不同的概念讨论与争论,经组合转化为有产品研发意义的思考空间。在此,将旅游比喻为舞台的前后台,不管是质疑舞台表演的真实性,还是认为舞台就是一种真实,[13]或曰互动的真实,游客即便可以进入后台参观,那也是被人精挑细选的好看空间或已被重新装饰过,笔者倒觉得暂时性决定了旅游者没有足够的时间体验后台,而本文则认为可以将划分前后台的前台背景,向前向后拉伸成一个可以穿越的空间,旅游体验以观看表演开始,然后体验者可以登上舞台,在向后台的移动中,一直被可体验的氛围笼罩,这种氛围开始为搭建的也是符号的真实,渐渐过渡为客观的真实,旅游者可以根据具体情形选择何时何处退出体验,获得自己想要体验的真实,从而形成对旅游目的地的地方感。

三、应用:对大连旅游的思考

搭建地方感是文化部落建设的关键,而地方感的形成首先以地方印象为基础,地方印象由体验前的原生印象、引致印象与体验后的复合印象组成。[14]大连城市旅游的资源特质为滨海性,前往大连的旅游者在离开常住地之前对大连的原生印象与引致印象即为大连是个海滨城市,如果到达过程中的所见不能够吻合原有想像,多少会让人有些失望,势必会降低旅游者的满意度。当然,后续滞留期间的旅游也会一定程度上弥补最初的遗憾。目前,进入大连的口岸有机场、火车站、长途汽车站、港口,从空路在昼间进入大连时,尚可俯瞰到美丽的海岸线,由海路进入则也可以一路领略海洋气息,令人遗憾的是自北而来乘坐火车及汽车的旅游者,这也是来连陆地游客的主要交通方式,一路上基本看不到海岸线。大连为一座半岛城市,沈 (阳)大(连)高速公路南端出口后盐站是进出大连最主要关口,旅游者在后盐下高速公路后,就一直夹杂在人车货混在的城市交通中,根本看不到滨海风光,初相识的大连给人的感觉是与其他内陆城市没什么不同——声音嘈杂与交通拥挤。

图3 对大连旅游进入及其场所的思考

依据本文观点,可以将机场、火车站、长途汽车站、港口等交通终端,圈定为重点建设的符号空间,也可谓地方感场所,基于旅游者需求立场,从大连既有生活系统中选取与海有关的元素,以舞台形式放大性地搭建起大连印象。当然,地方感场所也不仅是指这些交通站点,也包括星海广场、海军广场等用于展示大连美好形象的地方。笔者进一步建议,自后盐高速公路出口,向左向右各引一条通向海滨的道路,观光巴士及自驾车旅游者可沿海滨进入大连市区,如此不仅迎合了旅游者对大连城市的曾经意象,也可一定程度上分流了进入大连的拥堵。当人们看到了大海,并知道小时左右的时段里就可以到达酒店,那么此时移动中的欣赏欲望要强于希望马上到达。同时与地方感相对应,也应该圈定大连旅游的真实性空间,青泥洼桥老街、汉墓群集中的营城子、古城金州等历史悠久地段可以担当此任(图3)。

四、结论与讨论

通过以上讨论,本文得出以下四点结论。第一,旅游研究及旅游社会应与生活系统保持联通状态,以次获得可持续的发展动力,关闭两者之间的联系实为不可取的做法;第二,旅游认识拥有不稳定性质,正好有助于局地上为旅游的文化部落建设,目的地当地文化、客源市场、先进理念构成了部落文化的主体,以防止旅游社会的同质化现象发生,而坚信旅游认识具有确定性,往往会带来简单复制的不好结果;第三,地方感与真实性可用来共建旅游社会文化,地方感可放到前台(舞台)以符号搭建,真实性可放在后台用作旅游者的深度探访对象,两者的连接可构成渐走渐深的体验空间;第四,以本文观点思考大连旅游,可发现城市中存在地方感与真实性两类场所,圈定两类场所并采取相应的措施十分重要,同时也可对进入城市的通道作分流性调整,将旅游者引向稍有耗时但基本顺路的资源特质区带,经车窗的初步领略后再就近进入城市。

旅游认识具有不稳定性命题是基于旅游认识主体是个大数,旅游属于社会科学的范畴,不具有唯一真理性,且旅游社会依赖于生活系统不能独立成为完整的系统的基础上提出来的,先前学者并没有关于这一命题的主张,那这一命题是否科学,旅游认识这一范畴又具体包含哪些方面的认识,旅游认识的不稳定性对旅游研究及旅游应用方面将产生哪些深入影响,这些都是在后续研究中,值得深入讨论与验证的问题。

[1]陈钢华,保继刚.国外中国旅游研究进展:学术贡献视角的述评 [J].旅游学刊,2011,26(2):28-35.

[2]C.米歇尔.霍尔,斯蒂芬.J.佩奇.周昌军,何桂梅译.旅游休闲地理学[M].北京:中国旅游出版社,2007.

[3]许春晓,田 媛,姜 漫,王洁.家庭生命周期与旅游态度的关联研究——以长沙市居民为 [J].旅游学刊,2012,27(9):65-72.

[4]何小刚,李学潜.宇称、时间反演及粒子—反粒子对称性的破坏及其意义 [J].现代物理知识,2008,20(3):3-11.

[5]龙江智.旅游体验研究 [M].北京:中国旅游出版社,2010.

[6]陈家驹.2008年诺贝尔物理奖—宇宙中隐藏的对称[J].科学发展,2009,440(8):54-59.

[7]王艳平,王 捷.旅游地理与温泉度假 [M].武汉:武汉大学出版社,2011,75-77.

[8]苗艳青,严立冬.论熵增最小化经济与资源的可持续利用 [J].中国人口·资源与环境,2006,16(6):40-43.

[9]张东,张宁.物理学中的熵理论及其应用研究 [J].北京联合大学学报 (自然科学版),2007,67(3):4-8.

[10]陈志永,吴亚平.乡村旅游地家庭旅馆同质化经营的形成机制与化解对策 [J].经济问题探索,2011,(7):78-84.

[11]Dean MacCannell.张晓萍译.旅游者:休闲阶层新论 [M].南宁:广西师范大学出版社,2008.

[12]唐文跃.地方感研究进展及研究框架 [J].旅游学刊,2007,22(11):70-77.

[13]张晓萍.西方旅游人类学中的“舞台真实”理论[J].思想战线,2003,29(4):66-69.

[14]毛端谦,刘春燕.旅游目的地印象研究评述 [J].旅游学刊,2006,(8):40-44.