民族地区农民专业合作社参与应急服务研究

孙从军, 曾明星

(吉首大学1.张家界学院; 2.软件服务外包学院,湖南张家界427000)

美国 “9·11”事件后,应急管理在国际上引起了极大关注,国际上对突发事件的管理主要集中到反恐怖主义的国家安全领域。我国的 “非典”、 “5·12” 汶川地震、 新疆 “7·5”暴力事件等突发事件相继发生后,突发事件应急管理越来越得到社会各界的重视,我国应急管理的重点为自然灾害、事故灾难、公共卫生与社会安全等领域。2006年1月和2007年8月,《国家突发公共事件总体应急预案》、《中华人民共和国突发事件应对法》的颁布实施为各级政府预防和减少突发事件及其造成的损害,保障公共安全、提高突发事件的处置能力起到了重要的推动作用。但政府对民族地区农村公共产品仍然投入不足,农民危机意识淡薄,危机承受能力非常脆弱,政府对广大民族地区农村突发事件的管理往往“鞭长莫及”,难以及时抢救,形成民族地区农村应急管理 “边缘化”的局面。基于此,借助农民专业合作社等农村非政府组织的快速发展机遇,探讨民族地区农村非政府组织在突发事件的预警防范、信息传递、应急响应、应急处置、事后恢复中所承担的职责和应具备的功能、素质与能力,对有效预防和减少民族地区农村突发事件及其带来的损害将起到较大的作用。

一、文献综述

近年来,国内外学者围绕农民专业合作社等形式的非政府组织承担应急服务功能领域进行了较多较深入的研究。国内学者向加吾(2011)[1]、郑永兰 (2010)、陈洪涛(2009)、雷霆(2008)等认为非政府组织是政府和市场的补充,是提供公共服务的重要主体,在保护环境、化解社会矛盾、提供慈善救助、缓解就业压力、保障公民权利等方面具有重要作用。黎军 (2011)[2]、崔博 (2010)、傅文 (2009)、周晓丽(2008)等认为非政府组织在公共危机管理中具有传递信息、汇集社会资源、稳定社会心理等作用,可以有效克服危机管理领域的 “政府失灵”和 “市场失灵”。尚晓丽 (2010)[3]等认为非政府组织在危机管理中可以起到防范、遏制和事后恢复的作用。孙恪廉 (2012)[4]、罗天纯(2011)[5]、石奎(2011)[6]等认为社会组织在应急管理中可以汇聚社会闲置资源、倡导无偿奉献的公益精神、形成维持社会秩序的力量和带来信任。白书祥 (2011)[7]、汪锦军 (2008)[8]、邓云辙(2007)[9]、刘凤霞(2005)[10]等认为NGO可以有效补充政府机制和市场机制的内在缺陷,在参与公共危机管理中担负其特殊的职能。李长健(2005)[11]、孔祥智 (2009)[12]等认为农民合作经济组织是承载着巨大社会责任的新型合作组织。国外学者美国的Lester M.Salalnon(1999)[13](P389)提出了NGO的五个 特 征,Eikenberry(2007)[14]、Garbanati(2003)、Ali Farazmand(2001)[15](P78)、David Muriuki(1998)等国外学者认为非政府组织反应速度快,参与应急服务与管理可以大大提升社会应对突发事件的能力,政府应该广泛地建立合作,充分利用社会资源、社会心理及政治资源。

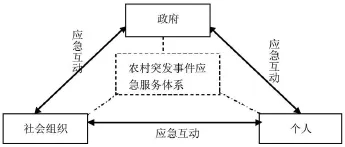

以上学者虽然从不同角度围绕非政府组织参与应急管理并承担应急服务功能领域进行了研究,但多以政府为主体、以城市危机为研究对象,很少针对我国农村尤其是民族地区农村的具体情况,借助农村合作经济组织的快速发展机遇,延伸、拓展其功能。因此,本文将以农民专业合作社为研究主体,具体探讨其在应对民族地区农村突发事件中所应承担的应急服务功能,以延伸、拓展农民专业合作社自身固有的功能,进一步提升其发展空间,从而得以形成一种能连接政府与农户并具一定经济实力与应急服务能力的农村应急服务组织,并得以构建政府、社会组织与个人互动的农村突发事件应急服务体系(见图1)。

图1 民族地区农村突发事件应急服务体系示意图

二、民族地区农民专业合作社参与应急服务的作用

在民族地区农村公共危机治理中,以农民专业合作社为主要依托的农村非政府应急组织可以基于自身的组织目标和参与者的使命感,在其工作的范围内起到预警防范、组织动员、社会救助等方面的作用,从而填补政府和社会经济组织在相关方面的空白和缺位。[16]

(一)弥补政府应急力量的不足

突发事件的发生一般具有突发性、紧急性、高度不确定性,人们很难准确预测发生的时间、地点与规模,尤其是发生大规模灾害时,政府专业应急人员往往不足,需要社会力量的参与,而农民专业合作社起源于民间,特别注重引导社会公众的参与,又一直在非政府性的社会基层层面运作,可以承担政府与社会界面上的转折点,在很多政府触及不到的地方,通过将政府组织转换成非政府组织的方式,产生与行政体系相对接的社会机制,协助政府及时开展救灾工作。

(二)提高预警防范危机的能力

农民专业合作社扎根于民间社会,直接接触社会的底层,对于农村社会群体中的各种问题既很清楚又十分敏感,能及时觉察到社会冲突的发生,及早预警,将其扼杀在萌芽状态;其成员之间互相信任,防范成本和搜寻信息成本低,讨价还价时间短,社会成员基础宽泛,以及强烈的责任感和使命感使得他们对于特定突发事件的产生有着更加敏锐的洞察力,并对其特别的关注和重视,能及时向政府提出政策建议和应对措施,并能够为利益受损群体进行呼吁、维权、调解矛盾。

(三)及时抢救,减少损失

突发事件发生以后,需要在第一时间进行抢救,可以防止事态扩大或次生灾害带来的影响,最大限度地减少损失。而政府的专业应急人员达到事发现场需要一定的时间,甚至有可能因交通堵塞、通讯中断导致达到现场的时间延长,往往会错过抢救最佳时间。而农民专业合作社的成员大多生长于当地,熟悉当地灾害事故现场的具体情况,可以及时就近开展自救互救,并为政府专业应急人员提供相关救助信息,提高应急救援的效率与效果。

(四)节省政府开支

政府专业应急队伍完全依赖财政支持,不但开支大,而且受经费限制,专业队伍数量有限,并且 “养兵千日,用兵一时”,资源利用率低。而农村应急合作组织等非政府应急队伍,是原有农民专业合作社功能的延伸,所需投入的资源相对较少,如果对其资源进行有效整合与培训演练,可以培训成一支成本不高、专业应急水平较高的辅助性应急力量,减少政府开支,提高社会资源的利用率。

(五)较好地连接政府与广大农户

农民专业合作社扎根于基层,有自己特定的联系方式与社会关系,不但可以很快地获取相关灾害信息并上传,而且可以将上级的预防办法及时传达到广大农户,协助政府开展防灾救灾、自救互救、宣传教育、组织募捐、减灾研究等工作。

(六)监督和约束政府组织

农民专业合作社服务农村、面向群众,可以基于自身的组织目标和参与者的使命感,在其工作的范围内规范和约束政府行为。例如,在调配与使用大量公共资源和救灾资源方面可以监督政府组织是否真正贯彻执行了有关应急管理的法律、法规、方针和政策以及是否真正做到了公平与合理?[17]

三、民族地区农民专业合作社参与应急服务存在的障碍

目前,农民专业合作社参与民族地区农村应急服务还存在着以下障碍。

(一)民族地区农村应急管理体制、机制不完善

民族地区基层政府与农村非政府应急组织之间缺乏制度化的联系沟通渠道、缺乏统一、完整的应急管理协调机制,政府仅以行政命令方式传达其决策,导致其应急力量分散,应急效率低下,应急资源浪费,应急效果不佳。

(二)民族地区农村应急管理法制不健全

法律支持是民族地区农村非政府应急组织有效开展应急服务活动的重要前提。目前,农民专业合作社参与应急服务缺乏法律框架,其相应的权利与责任也不明确,对参与应急服务人员的意外伤害也难以获得法律保护,对防止其侵犯他人合法权益的行为也缺乏强有力的法律手段,致使其参与具有较大的随意性。

(三)民族地区农村非政府应急组织自身能力较弱

民族地区农村非政府应急组织发展时间较短,公益精神水准不高,社会对其管理严苛、限制太多,致使其发育程度较低、数量少、影响小。当前,农民专业合作社参与应急服务缺乏资金和人才、缺少募集公众资金的顺畅手段、政府对其支持力度又不大、使得许多民族地区农村非政府应急组织难以生存与继续发展。

(四)社会对民族地区农村非政府应急组织认同度不高

在面对民族地区农村突发事件时,地方政府往往倾向于保守、求稳,尽快内部消化危机,担心外部力量的介入带来不稳定因素,尤其是担心政府的职能和权威被削弱,极力排斥农村非政府应急组织的参与。另外,多次发生的财务和欺诈丑闻,败坏了社会信任度,伤害了民众根基,民族地区农村非政府应急组织的透明度和公信力严重不足,从而导致社会对其认知及认可程度较低。

四、民族地区农民专业合作社参与应急服务应具备的主要功能

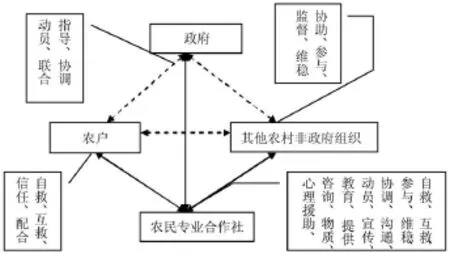

农民专业合作社参与应急管理可以进一步拓展其功能(见图2)。

图2 农民专业合作社应急服务功能示意图

(一)能够有效采取自救互救措施,提高应急管理的效率和效益

在5·12四川汶川大地震中从废墟中救出94 000多人,其中,7万多是当地自救的。[18]可知自救互救是减少突发公共事件的发生概率及其造成损失的最有效、最经济、最安全、最便捷的办法。农民专业合作社的成员大多生长于当地,熟悉当地灾害事故现场的具体情况,和农民联系紧密,可以通过各种民间途径来获取和传输相关灾害信息,及时就近开展自救互救,大大降低信息搜集和传输的成本,节省政府危机管理的成本,减少社会损失,提高危机管理的科学化、效益化水平,使社会总资源获得最佳配置,从而弥补运用强制性权力进行危机管理的缺陷与不足。

(二)能够充分发挥主体参与意识,承担其相应的社会职责

在1995年日本神户发生的大地震中,非政府组织积极主动,及时果断地采取措施应对危机,避免了事态的进一步恶化。[19]可见,应急管理还需社会自治性机制的辅助和社会力量的参与。民族地区农民专业合作社自身的专业性特点,易于获取农民的信任,汇集农村社会闲置力量和资源,辅助政府组织在危机预警、危机防备、危机处理和危机善后四个阶段[20]开展危机应急工作,实现政府机构所不能实现的功能。

1.主动承担预警、宣传与教育功能

在危机预警阶段,农民专业合作社可以通过自身的渠道主动地监测、收集各种前危机信息,并向政府提出预警建议;还可以借助电子媒介、文艺演出等形式开展宣传、教育活动,增强广大农民的危机意识。

2.提供咨询服务与物质保障

在危机准备阶段,农民专业合作社可以提供可能造成危机爆发的潜在要素的信息和预防建议,提供自救互助的有用安全常识,组织区域范围内的预演,实现对社会物资的快速筹措,其可以筹集准备的物资包括资金、生活用品、药品、设备等,为保障应急和民生提供最可靠的保证。

3.实施紧急救援和提供心理援助

在危机处理阶段,危机不等人,处理效率是关键。农民专业合作社应积极配合乡、镇政府及时组织紧急募捐、救死扶伤、提供急需药品、派送食品与饮用水、分发御寒衣物、搭建临时居住帐篷等、还应提供心理援助、安抚灾民情绪、稳定农民群众心理。

4.危机后的恢复重建功能

在危机善后阶段,农民专业合作社可以辅助政府部门对受灾严重家庭给予特殊的经济和精神援助,及时提供农民生活日常和急需物品,保障农民日常生活,帮助组织和恢复生产等等。

(三)维护农村稳定

突发事件往往具有多样性、时空耦合的群发性、链状分布的联动性等特征。[21]目前,民族地区政府与非政府应急组织之间缺乏应急信息的沟通、长效的协作和联动机制,[22]农民专业合作社要实现其维稳的功能,应加强同地方政府专业应急部门、农村区域应急联动指挥中心的沟通与协作,在维护民族地区农村社会稳定上形成合力,提高农村应对突发事件的抗风险和应变的能力。

(四)做好应急协调、沟通与动员工作,发挥农民专业合作社桥梁作用

由政府独揽民族地区农村突发事件的预警、监控和处理,往往效率低下,[23]还需农民专业合作社积极主动参与应急协调,与新闻媒介联系,向他们真实介绍突发事件的真相,争取他们的理解和支持,促进双方的沟通和理解,消除疑虑与不安,并通过新闻媒介向社会发表公告,表示愿意承担责任,听取公众意见,为公众着想。这种与公众心理的沟通,可以化敌为友,由僵持转向融洽。

五、民族地区农民专业合作社实现应急服务功能的途径

近年来,民族地区一些规模大的农村合作组织跨越村、乡镇甚至区县范畴,已成为联系农民经济、生活的重要纽带。为更好地实现其应急服务功能,民族地区农民专业合作社应从以下四个方面做好与政府应急管理体系的衔接工作。

(一)理顺应急对接机制,建立 “协同式联动”应急反应机制

在现行体制下,可以通过实现政府与农民专业合作社的沟通与合作,打破体制障碍,理顺应急对接机制,将农民专业合作社纳入 “协同式联动”[24]应急体系 (见图3)。这不仅有利于加强农民专业合作社与地方政府专业应急部门、农村区域应急联动指挥中心之间的合作,更有利于农民专业合作社作为综合型议事协调机构,积极主动地发挥其协调职能。

(二)明确应急服务工作职责,发挥农民专业合作社应急功能优势

民族地区农民专业合作社明确其应急服务工作职责,可以充分发挥其应对突发事件的资源优势、体制优势和制度优势。具体而言,一是凭借其独立性和公益性的号召力,来获得更多的来自民间的支持以及国际社会的资金物资的援助;二是利用其非营利性特征来实现危机应急资源的高效和低成本运作,来确保危机应急资源不被滥用;三是借助立法来明确保障农民专业合作社在参与危机应急中应有的权利和义务,减少政府对其过分干预或不闻不问。四是依靠农民自身力量,建立专业化的应急救援队伍,组织应急专业培训,提高农民抗风险的意识和能力。

(三)拓展农民专业合作社应急服务功能,提高其应对突发事件的专业性

农民专业合作社要提高应对突发事件的专业性,应与公安部门、卫生部门、交通运输部门、地震局、气象局等地方政府专业应急部门进行沟通与合作,学会正确分析自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全事件各自的特点和要求,有针对性地考虑不同类型突发事件的特殊需求,做到预先准备、快速反应。

(四)具备灵活应变的工作能力,争取最佳应急服务效果

农民专业合作社应明确和掌握突发事件的特征,具备直觉思维、灵变思维、推理判断等较强的灵活应变的工作能力,同时坚持真实性、主动诚意性、超前性、创造性原则,有效应对农村突发事件,争取最佳应急服务效果,维护和树立其良好的社会形象。[25]

图3 “协同式”联动应急体系示意图

农民专业合作社作为民族地区农村社会的重要应急组织之一,可以充分利用自己良好的群众基础,及时收集信息,并通过各种信息渠道及时反映危机情况,还可以利用自己拥有的许多资深专业人才,提供许多政府所不能提供的专业性知识和技能,协助政府,解决政府的低效率问题,同时还可以凝聚社会的广大力量积极主动地参与危机治理。

[1]向加吾.非政府组织公共责任解读:逻辑起点与现实回归[J].山东理工大学学报 (社会科学版),2011,(5):3-8.

[2]黎军.发挥社会组织在应急管理中的作用[J].团结,2011,(4):37-38.

[3]尚晓丽,吴伟刚.非政府组织参与公共危机治理的必然性分析[J].法制与社会,2010,(15):167.

[4]孙恪廉.社会组织在应急管理中的作用分析——从 “十二五”纲要看危机管理 [J].成都行政学院学报,2012,(1):79-81.

[5]罗天纯.应急管理中社会组织参与浅析[J].社团管理研究,2011,(8):31-34.

[6]石奎.社会组织参与救灾应急的作用研究 [J].人民论坛,2011,(26):164-165.

[7]白书祥,杜旭宇.宏观社会资本在突发事件应急管理中作用的缺失及对策——基于社会组织和社会参与的分析 [J].探索,2011,(2):134-137.

[8]汪锦军.浙江政府与民间组织的互动机制:资源依赖理论的分析 [J].浙江社会科学,2008,(9):31-36.

[9]邓云辙.NGO参与公共危机管理的功能分析 [J].科协论坛(下),2007,(6):48-49.

[10]刘凤霞.社会组织应对突发事件应具备的能力及遵循的原则[J].理论观察,2005,(1):50-51.

[11]李长健.农民合作经济组织社会责任研究 [J].法商研究,2005,(4):12-18.

[12]孔祥智,史冰清.当前农民专业合作组织的运行机制、基本作用及影响因素分析 [J].农村经济,2009,(1):4-9.

[13]Lester M.Salamon,S.Wojciech Sokolowski.Global Civil Society:Dimensions of the Nonprofit Sector[M].Kumarian Press,1999.

[14]Angela M.Eikenberry,Tracy Cooper.Administrative Failure and the International NGO Response to Hurricane Katrina[J].Public Administration Review,2007,(1):27.

[15]Ali Farazmand.Handbook of Crisis and Emergency Management[M].New York:Marcel Dekker,2001.

[16]林坚,马彦丽.农业合作社和投资者所有企业的边界——基于交易费用和组织成本角度的分析[J].农业经济问题,2006,(3):16-20.

[17]姜裕富.制度经济学视野下的农民合作 [J].山东工商学院学报,2007,21(3):14-18.

[18]孙恪廉.社会组织在应急管理中的作用分析——从 “十二五”纲要看危机管理[J].成都行政学院学报,2012,(1):79-81.

[19]石奎.社会组织危机应急协调问题研究 [J].法制天地,2011,(9)(下):130.

[20]汪永清.《突发事件应对法》的几个问题 [J].中国行政管理,2007,(12):8-11.

[21]刘传祥.从应对SARS看经济动员应急功能的有效发挥[J].军事经济研究,2003,(9):37-42.

[22]朱力.突发事件的概念、要素与类型 [J].南京社会科学,2007,(11):81-88.

[23]孙春霞,蓝志勇.新奥尔良飓风灾难应对失当的成因剖析 [J].中国行政管理,2008,(2):51-54.

[24]朗佩娟,王传宏.论我国政府突发公共事件管理机构 [J].中国行政管理,2007,(11):104-108.

[25]唐伟勤.我国城市突发事件应急联动模式探讨 [J].中国行政管理,2008,(3):79-82.