词汇语义变化的转喻研究

李春晖,王 丹

(东北林业大学外国语学院, 哈尔滨 150040)

运动是永恒的,静止是相对的,语言也不例外。词汇语义的变化是语言变化中最为灵活和迅速的。因为词是语言中能够独立运用的最小的语言单位,其意义必然会随着社会的发展变化以及人类认知的深化而变化,以适应人类的交际需要。此外,虽然词汇的核心意义即原型范畴是具有稳定性的,但是词汇的意义和形式之间的任意性联系使得词汇的意义可以围绕着原型范畴任意变化,因此词汇语义的变化具有无限可能性。认知语言学认为转喻是人类的一种思维和行为方式,是理解客观世界的一种工具。转喻是同一认知域中概念映射的过程,一个概念实体通过转喻来理解和表达另一个概念实体。词语在这一映射过程中获得新的含义,词汇语义发生了变化。转喻认知在词汇语义变化过程中发挥着不可替代的作用,它是词汇语义变化的一种重要方式。

一 转喻的本质及运作机制

认知语言学中的转喻概念建立在“理想化认知模型”(ICM)基础上。理想化认知模型是20世纪80年代由Lakoff提出的一种认知模式,它是指人们在认识事物的过程中形成统一的、理想化的、常规化的概念组织形式。Lakoff(1987:78)认为转喻是发生在理想化认知模型中的一种代替关系。[1]在理想化认知模型范围里,概念从一个域投射到另一个域,进行不同域之间的心理链接,用一个域中的概念替换另一个域中的概念。Langancker(1993)把转喻看作是一种参照点现象。[2]人们在理解事物的过程中,心理上会将相对凸显的事物作为参照点来理解和认知相对不凸显的事物。Radden&K?vecses(1999:21)在借鉴他人成果的基础上,提出了一个广为认可的转喻定义:在同一理想化认知模型中,一个概念实体(来源义)为另一实体(目标义)提供心理通道的认知过程。[3]总结上面的观点,Panther和Thornburg(2004)指出了转喻关系基本结构(见图1基本转喻关系):

图1 基本转喻关系Fig.1 Basic metonymic relations

从图1中可以看出,转喻映射必须发生在一个理想化认知模型(ICM)中,来源义与目标义以语言形式为载体,通过联想或邻近关系联系起来。[4]但是目标义并没有湮没来源义,来源义仍然处于一种非激活状态。此外,来源义与目标义之间的转喻关系具有偶然性,他们的认知域之间的关系在概念上没有必然性。

综上所述,转喻基于人的基本经验,在关联或接近的认知域中,用一个凸显事物代替另一事物。转喻的实质是概念性的、自发的、无意识的认知过程,它是丰富语言的重要手段。

二 转喻的心理认知原则

(一)接近原则

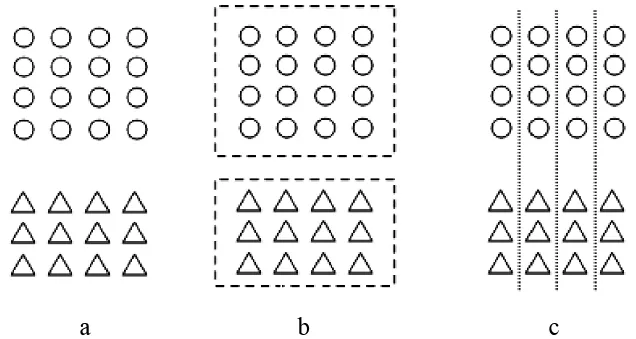

接近原则是指我们在认知事物的过程中,倾向于将距离近的事物看作一个单位。[5]例如在图2接近原则中,人们容易将图a看作是图b中圆圈阵和三角阵两部的组合,而不是图c中四个部分的组合。同一认知域中的两个概念通常属于相同或相似范畴,所以两者之间经常通过转喻认知产生关联与替代。

图2 接近原则Fig.2 Principle of proximity

(二)凸显原则

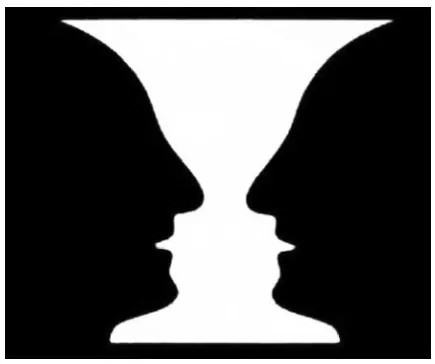

凸显原则是指人们在认知的过程中倾向于观察和记忆比较凸显的事物,因为凸显的事物最容易吸引人注意力,也最容易识别、处理和记忆。例如:The sax hasthe flu today and he will not be able to play tonight.(萨克斯手今天得了流感,他今晚不能来演奏了)。在这个句子中,the sax的来源义是“一种乐器”,目标义是“乐器演奏者”。从第二个分句中的主语he可以看出“乐器演奏者”是这句话中凸显的含义,the sax由“一种乐器”转喻“乐器演奏者”。此外,事物的凸显度还与人的主观因素有关,当人们把注意力集中到某一事物上时,即使是原本不凸显的事物也变得凸显了。如图3凸显原则所示,当人们把注意力集中到黑色区域,看到的是两张相对的头像。但是当人们把注意力集中到白色区域时,观察到的则是一个花瓶。

图3 凸显原则Fig.3 Principle of prominence

三 转喻与词汇语义变化

我们在查字典时会发现,每个词条下虽然罗列了十几个甚至几十个含义,但是这些词义之间是具有一定联系的。最先产生的是词的中心义项,其他义项通过某种关联与中心义项共同构成词条的义项。转喻是建立词义之间关联的一种重要手段,它建立在邻近原则和凸显原则的基础上,在整体和部分之间,整体的部分和部分之间进行映射,实现词汇语义的延伸。这种词汇语义拓展的方式符合语言以简为贵的经济性原则,也符合语言使用过程中创造性、新颖性和生动性的要求。

(一)转喻对英语构词的作用

1.功能代事物

对于工具或物品类的事物,人类看重的是其作用。因此,人类倾向于从功能的角度给这类事物命名,这类构词的形成可以说是功能代替事物的结果。在英语中,人们经常使用“动词+er”的方式来给器具命名。动词表示功能,er是名词的后缀。如“sharper(削刀)”解释为使被削物变得锋利的器具,“boiler(煮具)”解释为使被煮物沸腾的器具。

2.属性代事物/人

面对周围众多事物,人类擅长选取事物的凸显属性或特点给事物命名,这种命名方式体现了人类思维的灵活性。如“black”黑人,依据颜色属性命名的构词方式;“cuckoo”布谷鸟,依据声音属性命名;“redbreast”知更鸟,依据这种鸟的胸膛是红色的外形特点命名;“sunflower”向日葵,依据这种花向着太阳生长的特点命名。

3.整体与部分之间的替代

事物的整体与其组成部分之间的相互替换是英语中常见的构词手段。如“He has a hammer in his hands.”(他手里拿着个锤子)。实际上拿在手里的只是锤子的手柄,整体代替部分构成词汇。此外,部分也可以指代整体,如“farmhand”表面上指“农场手”,实际运用中它转指“农工”。这个词的构词特点便是用人体的构成部分指代人。

4.事件要素之间的替代

一件事往往涉及施事、受事、动作、工具、时间等构成要素,这些要素相互替代也是英语中常见的构词方式。例如,“evening”晚会,用“夜晚”这个事件发生的时间指代在夜晚进行聚会的事件;“newlyweds”新婚夫妇,用“新近结婚”这个事件指代新近结婚的人。[6-10]

(二)转喻对词汇语义变化的作用

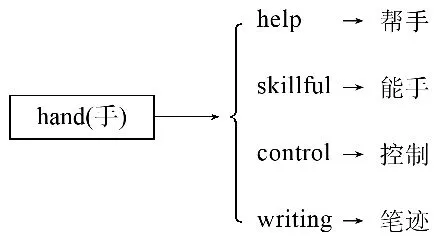

除了构成英语中常见的重要词汇之外,转喻对词汇语义的变化和发展也起到重要作用。下面以hand为例,说明转喻对词汇语义发展的作用(见图4)。hand的基本含义为“手”,通过转喻认知建立起“人体与四肢”之间的“整体与部分”认知框架,用部分代替整体即“手”来代替“提供help(帮助)的人”。因为我们经常用“伸出援助之手”来表示帮助某人,所以hand转喻为“帮手”含义;同样体现部分代替整体转喻认知过程的还有“能手”这一义项,“手”与“skillful(擅长的技能)”两个要素叠加起来构成这个义项;抓握和吮吸是婴儿来到这个世界就具备的两大能力,根据这个心理经验,“手”与“control(抓握、控制)”身体经验结合,表示一个人对于某个局面的掌控能力。所以,短语“in sb’s hands”表示“在某人的控制之下”,相反地“get out of hands”表示“失控”;当“手”与“writing(书写)”这一动作要素结合起来,指代用手书写出的内容即“笔迹”,这一转喻过程体现了整体代替部分的认知框架。

图4 “hand”的转喻Fig.4 The metonymy of“hand”

当然,以上列出的只是hand的部分义项,但是它不仅表明了词的各个义项之间的关联,而且反映了人的认知规律以及词汇语义发展与转喻的认知关系。奥斯丁曾说:“一词多义之间必然存在某种联系,这是一词多义产生的内在认知基础和规律。”这种规律使得人们在学习了一个词的基本含义之后,能够按照其认知规律,推导出这个词在不同语境下的其他含义,这些都体现了人的认知能力和转喻认知对于词汇语义变化的巨大作用。

四 结语

转喻是人类思维和认知的重要方式,它建立在接近原则基础之上,由中心的和高度凸显的事物作为参照点来唤起其它不那么凸显的事物,发挥着创造性的作用。它的创造性模式是灵活多变的,为我们了解新鲜事物,表达内心世界提供了一种新的方式。生活离不开转喻,语言也离不开转喻,转喻带来的词汇语义变化推动着语言不断发展。

[1]张辉,卢卫中.认知转喻[M].上海:上海外语教育出版社,2010.

[2]束定芳.隐喻与转喻研究[M].上海:上海外语教育出版社,2011.

[3]陈建生.认知词汇学[M].北京:光明日报出版社,2011.

[4]沈家煊.转指和转喻 [J].当代语言学,1999(1).

[5]赵艳芳.认知语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社,2001.