《四库全书总目》中的清代音乐思想

邓 婷

(南开大学 文学院,天津 300071)

关于清代音乐思想的研究是目前清代音乐研究的一个薄弱环节,谨从目前笔者掌握的资料来看,涉及到此时音乐思想的作品多采用从个别专著入手的方法分析,如从毛奇龄的《竟山乐录》、江永的《律吕新论》等作品入手,这样固然对细致了解作家思想乃至此时音乐思想的片段有所帮助,但忽略了对时代背景下音乐思想的宏观把握①据苑玉东《近三十年来清代音乐研究》(《安徽文学》2010年第一期)“清代音乐研究是近几十年才开始的。相对于其他朝代清代的研究却比较滞后。”据笔者统计,在近十年关于清代音乐的研究中,学者多将视角集中于宫廷或民间乐器、律吕、音乐典籍版本考证或是流变等领域,鲜有对此时音乐思想的关注。事实上,梳理清代的音乐思想不仅对音乐学中音乐思想体系的研究有所裨益,某种程度上说,由于音乐思想的发展受到时代背景下社会文化以及思想观念的制约,音乐思想研究也是时代思潮研究的一个侧面反映。而从目前为数不多的涉及到清代音乐思想研究的著作来看,学者多从清代音乐典籍的个案分析入手,如文化部文学艺术研究院音乐研究所编撰的《中国古代乐论选辑》(人民音乐出版社,1983年版)、蔡仲德编注的《中国音乐美学史资料注释》(人民音乐出版社,1990年版)、修海林编的《中国古代音乐史料集》(世界图书出版公司,2000年版)等,多是从《竟山乐录》、《律吕新论》等清代音乐资料的个案研究入手,缺乏从宏观上把握音乐思想的时代特点的著述。。《四库全书》的编纂是乾隆朝的一大盛事。虽然为了加强思想控制,清政府在编纂过程中销毁了许多有碍统治的书籍,但《四库全书》基本上包括了乾隆以前中国古代的重要著作。因此,从该书及其《钦定四库全书总目》的编纂中不仅可以看出某一时代的文化学术状况,甚至可以通过某一门类的发展大致看出它的思想发展衍变。比如通过《钦定四库全书总目》中的乐书收录状况来分析清中期的乐书研究,包括其中乐书的分类及其分类背后所反映的当时比较官方的音乐思想。而从笔者搜集的数据来看,谨以南开大学“中国期刊全文数据库”为例,在近三十年收录的学术成果中仅搜得一篇从《四库全书总目》的分析入手来研究清代音乐思想的论文,为欧兰香的《论纪昀及四库馆臣的音乐思想》[1]。该论文虽然根据《四库总目》中音乐资料的分布状况,较细致具体地归纳出此时馆臣音乐思想的几个特点,为本文撰写提供了思路和启发,但缺乏结合时代背景来对产生这些特点的原因进行深层的挖掘和分析。所以,我认为从《钦定四库全书总目》[2](以下简称《总目》)入手,以目录学分析为基础来研究此时的音乐思想,为我们从宏观上梳理清代官方音乐意识形态的脉络提供了切实有效的办法,关于清代音乐思想的研究还存在可供开掘的空间。需要说明的一点是,本文所指的“乐书”,即《四库全书》所收录的与音乐有关的文献简称。

一、《四库全书总目》中乐书的分布状况

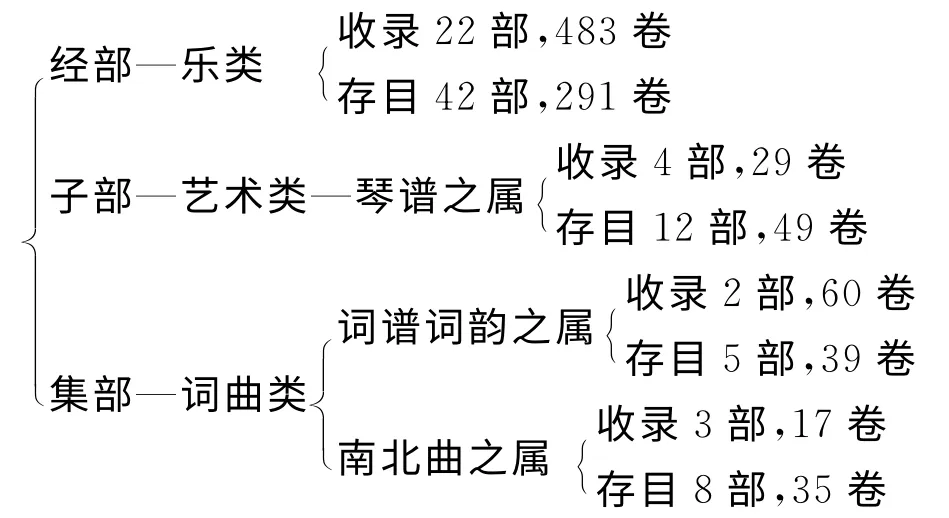

作为我国官修代表性目录学著作,《四库全书》在继承前人文献研究的方法上将所录之书大体按经、史、子、集四部分类。而据《总目》又在四部之下分设子类。以经部为例,则包括易类、书类、诗类、礼类、乐类、春秋类、四书类、孝经类、五经总艺类、小学类十类。在此,虽然乐类是乐书比较集中的部分,但据《总目》来看,《四库全书》的乐书还有分部在子类、集类的现象。如下图所示。

图1 《四库全书》乐书分布图Fig.1 Scatter diagram of the music books of Siku Quanshu

可见,至乾隆时,在清人特别是站在官方角度来讲的清朝人眼中,音乐虽然作为礼乐兴国这一儒家传统政治思想中必不可少的组成部分,但像其中琴谱、词谱、词韵、南北曲这样的内容是不能归属于经部的,只能归属于其它门类。诚如《总目》中所说:“今区别诸书,惟以辨律吕、明雅乐者仍列於经,其讴歌末技,弦管繁声,均退列《杂艺》、《词曲》两类中。用以见大乐元音,道侔天地,非郑声所得而奸也。”[1]501可见,音乐之于清中期的统治阶层来看是有雅俗之分的,而唯有能阐明律吕和符合雅乐规范的作品才能被视为经典入选经部,其余的音乐内容只能作为末伎支流的俗乐而放入子部、集部。即使是像琴这种曾在以往的历史长河中扮演过儒家眼中礼乐兴国重要角色的乐器,在编纂《四库全书》的过程中也将与之有关的琴谱列于经部之外而存入子部。

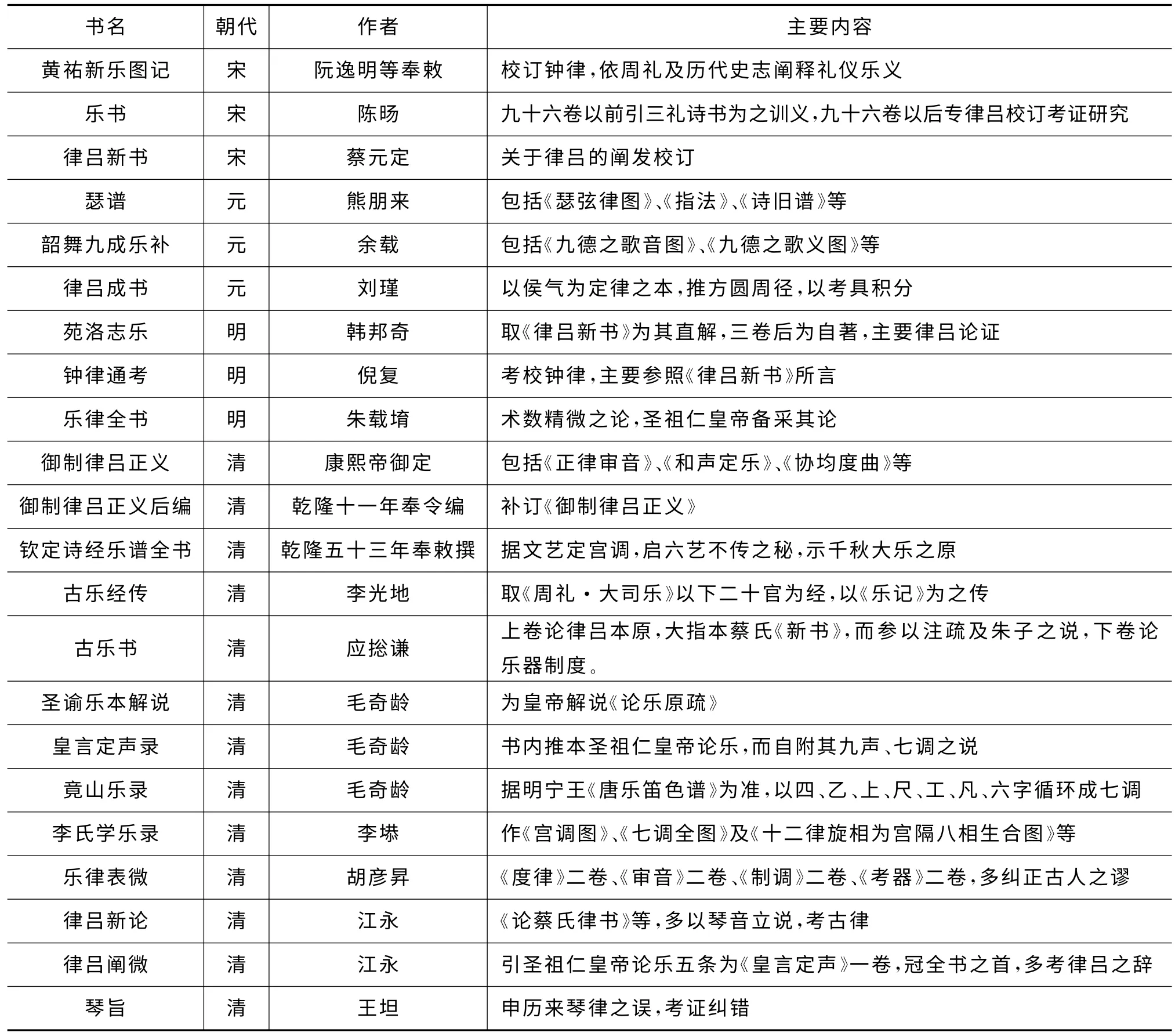

那么什么样的音乐内容是符合乾隆时期清人眼中的经的规范的呢?《四库全书·经类·乐类》收录的乐书体现了当时统治者眼中怎样的雅乐标准呢?我们不妨通过以下这张表格来进行分析总结。

表1 《四库全书总目·经类·乐类》内容分析Tab.1 Analysis of Classics and Music of The General Catalogue of Siku Quanshu

《四库全书总目·经类·乐类》共收录乐书22部。由于音乐是时间艺术的这一特性,古乐多散佚,而“唐以来乐书无传”[1]501,故在此仅收录宋代乐书两部,元朝三部,明朝两部。其余均为清朝著述。而我们大致可从两个角度对所收录乐书进行分类。

首先,从编纂者角度来看,可分为御制或者奉敕官修和私人修订两个类别。其中属于前者的包括:《黄祐新乐图记》、《御制律吕正义》、《御制律吕正义后编》,《钦定诗经乐谱全书》四部。而其余的十八部皆属于私人修订,但需要指出的是,在这十八部作品中还包括为皇帝解说音乐的《圣谕乐本解说》和体现皇帝论乐的《皇言定声录》这种与皇家密切相关的作品。这在一定程度上体现出皇室音乐观念对当时雅乐规范的影响和音乐研究的指导作用。如《律吕阐微》即以《皇言定声》贯于全书之首作征引之用。

其次,从内容来看,则可分为以下四类:对律吕的考证修订(如《黄祐新乐图记》、《律吕新书》、《律吕成书》等)、对礼乐的阐发与考订(如《乐书》、《古乐书》等)、对韶舞等与礼乐相关的个别艺术门类的阐发与考证(如《韶舞九成乐补》、《瑟谱》等)、对古乐的复原(如《钦定诗经乐谱全书》、《竟山乐录》)。可见在考据之风兴盛的清代乾隆时期,即使是音乐研究其侧重点也仍然是推本溯源、以求古音古乐本色。而一个值得注意的现象是,我们在前面说《四库全书总目》是把琴谱之属归于子部的艺术类,但此处的经类中却收录了《瑟谱》、《琴旨》以及与《唐乐笛色谱》有关的《竟山乐录》。其原因又何在呢?

关于这一点的解释我们可以通过编纂者在《总目》中的案语来推知一二。首先,案《瑟谱》前收录者所言:“然乐律一门,诸家著录,琴谱为多。瑟则东晋之初尚有桓伊歌曹植诗事,以后传者寥寥。……朋来於旧谱放佚之馀,为之考订蒐罗,尚存梗概。”[1]503所以尽管编者不确信瑟谱所考订内容详实,但由于“是书大旨以为在礼堂上侑歌,惟瑟而已,他弦莫侑,为古人所最重”,所以乃“存之亦足见古乐之遗也。”[1]503可见存《瑟谱》于经部是由瑟的历史地位和《瑟谱》中所收录的内容与古礼乐相关决定的。但是笛并没有与礼乐相关的内容附在乐器本身里,为什么《竟山乐录》也会被收录在经部呢?据《竟山乐录》前收录者言,这是因为:“盖箫笛色字谱及金元曲调,其动荡曲折,总不出此九声之环转。伶官递相授受,称为唐乐之遗法。奇龄遂据以解五音十二律还相为宫,以攻司马迁《律书》、蔡元定《律吕新书》之说。”[1]510大凡音律法则基本相通,毛奇龄是借着分析《唐乐笛色谱》这一古乐谱来考校宫商,纠正《律书》等的错误。于是我们或可说是考据古乐的思潮使得《竟山乐录》存于经类。至于《琴旨》之所以存在于经类,则一方面是由琴的历史地位决定,另一方面是由于该书的主要内容是在考证历来琴律之误的与声律和考证均相关的乐书。而由于琴谱之属里包含的为侧重于记录文人创作琴曲、讲解弹琴之法的《琴史》、《松弦馆琴谱》、《松风阁琴谱》、《琴谱合璧》,故只能作为艺术类被时人拒之经部的大门之外。

这也正合了纪昀所说的“今所采录,多以发明律吕者为主,盖制作之精,以徵诸实用为贵焉耳”[1]513的《四库全书总目·经类·乐类》的选材规范。体现了康乾时期考据学风的兴盛与被重视程度。考据务实的严谨态度不仅对当时的文学研究产生深远影响,还在其时的音乐思想中得到了充分体现。

总结之,据《总目》来看,《四库全书》中的乐书主要分布在经类、子类、集类中。其中经类是所收录乐书分布的重镇,其中主要收录乾隆时期官方所认为的合乎礼乐规范的音乐著作。由于时代久远,前代作品多散佚,故其中所收录的经部类乐书以清代为主,主要是阐发礼乐制度、考据律吕、乐制乃至还原古代雅乐的论著。而对经部乐类著作的这种选择是与清代当时考据之风的兴盛以及统治者礼乐观念的深化与强化密不可分的。

二、《四库全书总目》所体现的乐书分类观暨音乐观

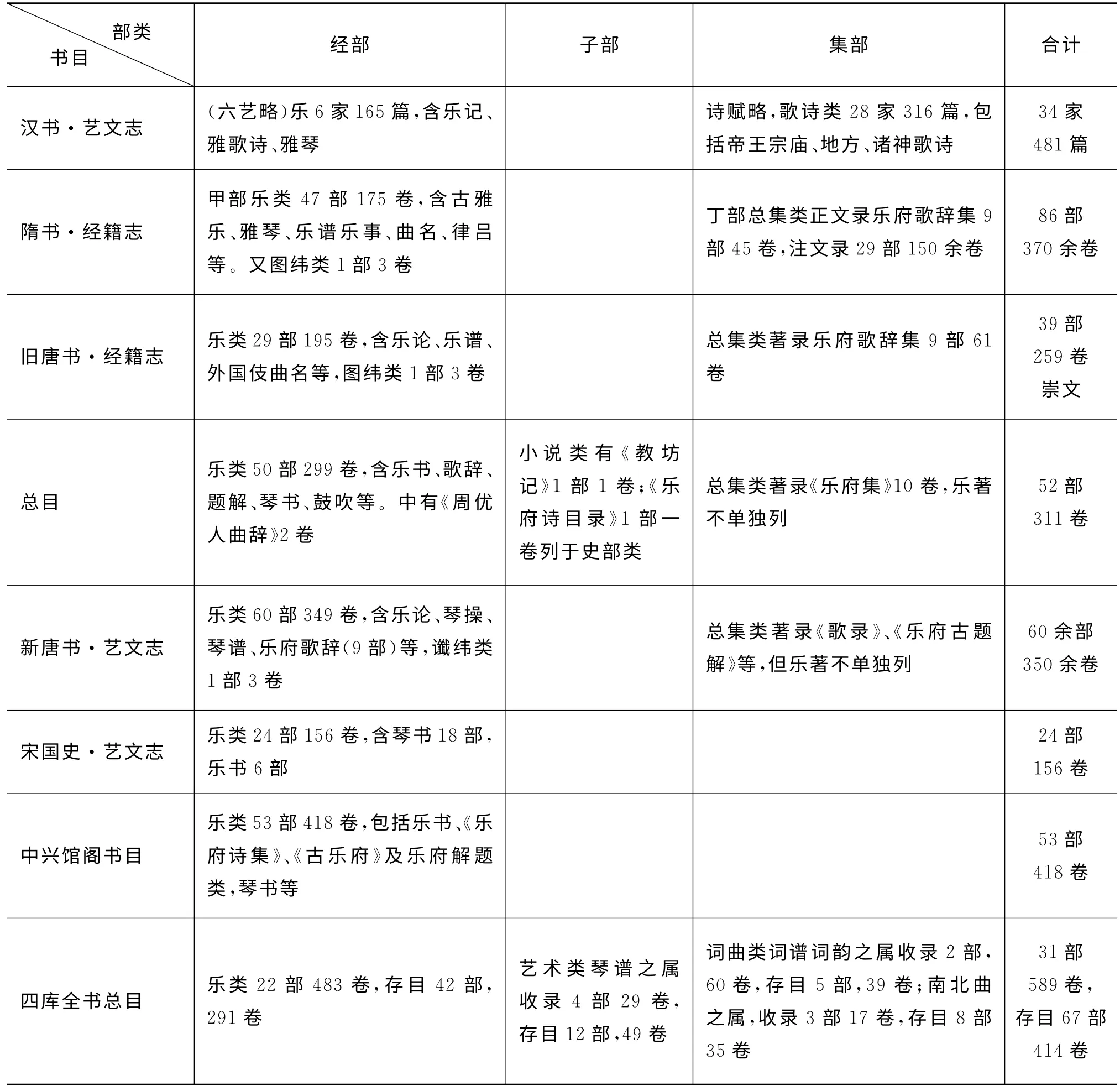

《四库全书总目》是继《汉书·艺文志》、《隋书·经籍志》以后我国文献典籍中目录学的又一里程碑。其中对于文献的分类法体现了对前代文献目录学思想的继承和发展。仅以其中的乐书分类来看,这种把它主要分布在经、子、集三大类中的做法不是历史上孤立存在的。如表2 所示。在同为官修的代表性目录学文献中,《汉书·艺文志》的乐书存于六艺略和集部;《隋书·经籍志》将乐集中在经部和集部;发展到宋代,《崇文总目》则将乐书分排于经、史、子、集四部,《新唐书·艺文志》又将其排于经部与集部,但从《宋国史·艺文志》开始,则出现了官修书目直接将所有乐书归于经部的现象;乾隆修《四库全书》把乐书又分门别类分藏于经、子、集三部。可见乐书分类方法在由汉到清的过程中经历了一种转变,而这种转变背后的指导思想的转变是我们要研究的重点,即影响乐书分类观的统治阶层的音乐思想。

表2 代表性官修文献中,由汉到清的乐书(音乐文献)分类状况Tab.2 Classification of music books from Han Dynasty to Qing Dynasty among the representative literature revised byofficials

据表2显示,乐书的分类在宋代有了不类于前的转变,主要体现在对乐府类文献的分类态度上。他们不同于此前朝代的做法,而将乐府类基本归入经部乐类——《崇文总目》虽将《乐府集》置于集部,但三部乐府解题类典籍及《周优人曲辞》则入经部乐类,而至《新唐书·艺文志》则将《旧唐书·经籍志》列于集部的九部乐府歌辞集(《歌录集》除外)——这种视乐类文献为经典的现象发展到《四库全书总目》则又产生了和宋代官修书目分类法上的不同,即将琴谱等作为艺术类放入子类、将乐府文献列入集类。而从汉到宋又到清的整个的这种乐书分类状况都与当时的礼乐观有着密不可分的联系。

众所周知,中国古代的音乐思想是伴着礼的文化发展起来的。所谓“安上治民,莫善于礼;移风易俗,莫善于乐。”[3]而据杨荫浏言:“在中国历史上,特别重视宫廷雅乐的是宋朝和清朝的统治者。”[4]380所以统治者对礼乐的态度便直接导致了官修目录学著作中乐书分类方法的改变。但值得注意的是,由于社会背景的不同,同样注重宫廷雅乐或者是礼乐文化,宋代和清代的表现不尽相同。

作为《崇文总目》和《新唐书》的主要修纂人,欧阳修曾言:“夫乐,所以达天地之和,而饬化万物。要之感格人神,象见功德。《记》曰:‘五帝殊时,不相沿乐。’所以王者有因时制作之盛,何必区区求古遗缺。……自汉以来,乐之沿革,惟见史官之志。其书不备,隋唐所录,今著其存者云。”[5]325可见,之所以把乐府一类文献几近归于经类,一方面是由于在官方眼中,由于战乱频繁,乐书散佚过多,所以像乐府一类还可流传的文献也应该作为现在可以收录的“古乐”而被珍视。另一方面,由于宋人重视礼乐,以宫廷为中心的上层社会更重视礼乐制度的建设及音乐的政治教化功用,所以在宋代市民音乐极度繁荣的背景下,让俗乐进入宫廷便意味着将其雅化过程的开始。而当俗乐用于仪式,其歌辞就不仅仅是审美意义上的文学,而是被更多地赋予了政治教化的意义,所以出现了官方将乐书几近著录于经部的现象。

而在清代,作为要坐定中原江山的少数民族统治者更在由入关到康乾盛世的到来的过程中看出了利用汉人儒家礼仪作为封建统治思想禁锢人们思想的重要。如康熙帝在所作《礼乐论》中所说:“礼乐何始乎?始于天地,而通于阴阳。何者?天位乎上,地位乎下,万物中处,尊卑灿列,而礼以行……若夫治定功成,制礼作乐,以渐摩天下,则必上之人履中蹈和,秉至德以为之基,而后可协天地之极,此朕之所以欿然而不敢足也。”[6]177在他们眼中儒家礼乐的作用被发展扩大化,兴礼作乐不仅仅是沟通天人的途径,更是维护本朝统治、禁锢思想、强化森严等级制度的有效手段。所以当统治者在治礼作乐的同时,天地尊卑的这种思想意识便开始作为“至德”向世人灌输了。体现在《总目》乐书的编纂中,即是对音乐雅俗的区分,堂上之乐与支流末伎的区分。如《总目》中子部艺术类的案语云,《羯鼓录》、《乐府杂录》在《新唐书·艺文志》皆入经部乐类是“雅郑不分、殊无条理”的做法,而《总目》“以类入之于艺术庶各得其伦”[1]1509。虽然用现在的观点看编纂者把录有唐代民间乐的《羯鼓录》、《乐府杂录》从经部释放出来是让这些具原生态的民乐在艺术类适得其所,但在乾隆朝,编纂者的这一做法则是官方在音乐雅俗有别这一现象上的反映。因为在他们心里所谓艺术不过是“讴歌末伎”,是与处于庙堂的经部之书相比等而下之的。而据前面我们第一部分的分析,那些处于庙堂经部的乐类则无非是关于乐礼的阐发、古乐的复原以及音律宫调的考证。可见清代的音乐观发展到乾隆朝是以雅俗有别、重道轻技的实用观为主的,他们看重的是合乎礼教规范的音乐,欣赏的是复古推理的声律考据,注重的是音乐所体现出的为统治者服务的实用价值。

于是我们说,同为官修的标志性目录文献,《总目》和宋代的文献相比,两个时代的社会背景形成了两种不同的官方乐书分类方法。这种分类方法主要是由在不同时代的音乐思想指导下完成的,主要体现为不同时代礼乐观的不同。而由上述分析,我们也不妨可以这样说,虽然都是历史上对礼乐重视的朝代,宋代的礼乐观达到了把礼和乐放在同样重要的位置进行重视。到清至乾隆时则显示出在“礼乐”中更看重乐里所包含的“礼”的成分而缺乏对乐本身的关注。换句话说,虽然“礼乐”一词也常被提及,但更多地是将“乐”作为“礼”的附庸来看,统治阶层的关注点乃在于为配合国家典礼的举行而制出相应的乐曲,且常与律吕音声相联系。而形成这种现象的原因则一方面是诸如《乐经》一类古籍的散佚;另一方面则与清廷追求实用的思想有关。

要之,在由汉到清的目录学文献发展中,《四库全书总目》的乐书分类法是对以往官修目录学文献中乐书分类法的继承与发展,它具体体现为继承了宋以前将乐书分存于经类、集类的做法,又体现出异于宋代将包括乐府文献的乐书尽归经类以及宋前仅将乐书归于经、集类的做法,而是把乐书分存于经、子、集三部。这种分类法的演变体现了不同时代统治者音乐观的变化,集中体现在不同时代统治者礼乐观的差异上。相对于宋代重礼兴乐的文化思想,清发展至乾隆时则主要呈现出在礼乐思想中更重乐中礼的成分而缺乏对音乐本身发展的关注这一现象。这是与当时重乐律考据的实用之风以及重雅崇古的音乐思想密切相关的。

[1]欧兰香.论纪昀及四库馆臣的音乐思想[J].艺术百家,2008(6).

[2]纪昀,陆锡熊等.钦定四库全书总目[M].北京:中华书局,1997.

[3]魏收.魏书:卷一百九·志第十四·乐五[M].北京:中华书局,1974.

[4]杨荫浏.中国古代音乐史稿:上册[M].北京:人民音乐出版社,1981.

[5]欧阳修.欧阳修全集[M].北京:中国书店,1986.

[6]清圣祖.礼乐论.[M]//御制文集.长春:吉林出版社,2005.