明代北部边防对明代军事与经济的影响

胡 凡

(黑龙江大学 黑龙江流域文明研究中心,黑龙江 哈尔滨 150080)

由于明王朝是将蒙古贵族建立的元王朝赶回漠北后建立起对全国的统治的,防备蒙古贵族的卷土重来成为明王朝的首要任务,遂有北部九边军镇的形成。又由于宣德以后蒙古族的进入河套,使明朝的北部边防始终承担着沉重的压力,这种压力直到俺答封贡的实现才告缓解。在长达134年的时间里,明朝每年都要调集大批军队抵御蒙古对塞内的入掠,倾尽其大部财力、物力,这一沉重的边防压力对明代的军事与经济产生了巨大的影响。本文即拟对此作一探讨,以就教于学者方家。

一、对明代军事制度的影响

朱元璋建立明王朝后,军事制度实行的是卫所制,“划出一部分人为军,分配在各卫所,专负保卫边疆和镇压地方的责任。军和民完全分开。”[1]92这种卫所制度是“度要害地,系一郡者设所,连郡者设卫。大率五千六百人为卫,千一百二十人为千户所,百十有二人为百户所。所设总旗二,小旗十,大小联比以成军。其取兵,有从征,有归附,有谪发。从征者,诸将所部兵,既定其地,因以留戍。归附,则胜国及僭伪诸降卒。谪发,以罪迁隶为兵者。其军皆世籍。”①《明史·兵制二》卷九十,第2193页。这是一种世兵制,军人另立户籍,世代为军。其军户来源除了从征、归附、谪发外,还有一种垛集法,实为强制征兵,太祖时,“垛集令行,民出一丁为军,卫所无缺伍,且有羡丁。”后来由于军士多所逃亡,“成祖即位,遣给事等官分阅天下军,重定垛集军更代法。初,三丁已上,垛正军一,别有贴户,正军死,贴户丁补。至是,令正军、贴户更代,贴户单丁者免;当军家蠲其一丁徭。”②《明史·兵制四》卷九二,第2255~2256页。这是政府给予正军的一点优惠政策。为了防止将领专兵,又行兵将分离之策,卫所统于五军都督府,五军都督府有统兵权,但却不能调兵;兵部能调兵却手中无兵,一切军政大权皆由皇帝掌握,“征伐则命将充总兵官,调卫所军领之;既旋则将上所配印,官军各回卫所。盖得唐府兵遗意。”③《明史·兵制一》卷八九,第2175页。为了保证兵源不乏及军士的生活,正军在赴卫所上岗时要携带妻子同行,要有子弟跟随,这种子弟就称为余丁或军余,将校之子弟则称为舍人。

卫所军制在明初确实发挥了极大的作用,为明初的强盛做出了贡献。但是,“由于卫所制度内在矛盾的发展和社会历史条件的变化,卫所军很快就衰落了。卫所制度崩溃的原因是多方面的,但世军兵役制度的破坏无疑是最主要的原因。”[2]世军制是一种落后的兵役制度,它使得卫所军士的地位十分低下,生活困苦,因而迫使军士大量逃亡。在卫所军士的困苦生活中,尤以边军更甚。④《明史·黄绂传》卷一八五载:黄绂于成化“二十二年擢右副都御史,巡抚延绥。……申军令,增置墩堡,边政一新。出见士卒妻衣不蔽体,叹曰:‘健儿家贫至是,何面目临其上。’亟预给三月饷,亲为拊循。”明人陆粲有诗专咏边军困苦之状道:“边军苦,边军苦,自恨生身向行伍。月支几斗仓底粟,一半泥沙不堪煮。尽将易卖办科差,颗粒哪曾入锅釜。官逋私债还未足,又见散银来籴谷。去年籴谷揭瓦偿,今年瓦尽兼拆屋。官司积谷为备荒,岂知剜肉先成疮?近闻防守婺川贼,尽遣丁男行运粮。老弱伶俜已不保,何况临阵对刀枪。宛宛娇儿未离母,街头抱卖供军装。闾阎哭声日振地,天远无路闻君王!君不见京师养军三十万,有手何曾捻弓箭!太仓有米百不愁,饱食且傍勾栏游。”[3]正是这样一种生活状况,遂使卫所军士纷纷逃亡,明廷虽有清军、勾补之举措,仍远不能补足军伍之原额,于是不得不改弦更张,便有募兵制的出现。

关于明代的募兵制度,按《续文献通考》所载,最早出现于宣德九年(1434年)。这年十月,“榜谕边境,有愿奋勇效力、剿贼立功者,许赴官自陈。”其作者在按语中说道:“以边境言之,自属郡国事。然有明一代,召募之令始此,故载入兵制。时以阿台等扰边故,然亦以见兵力之渐顿矣。盖兵政易敝而难修,永乐、宣德之间不过十余年,而振刷已难,古人所以致谨于诘戎也。”⑤《续文献通考》卷一二二《兵二》。到正统二年(1437年),“始募所在军余、民壮愿自效者,分隶操练。”作者按语说:“此为召募民壮之始。《兵志》言:时陕西得四千二百人,择其最多者志之也。王圻本言:民壮始于正统十四年景帝立之初,误矣。”⑥《续文献通考》卷一二八《兵八》。但是,现代明史专家吴晗却是赞同王圻看法的,他认为:“募兵之制,大约开端于正统末年。募兵与民壮不同,民壮是由地方按里数多少或每户壮丁多少佥发的,平时定期训练,余时归农,调发则官给行粮,事定还家。完全为警卫地方之用。募兵则由中央派人召募,入伍后按月发饷,东西征戍,一惟政府之命。战时和平时一样,除退役外不能离开行伍。”[1]127今人李渡认为:募兵制从开始出现到成为一种制度,其间经历了一个较长的过渡阶段,“嘉靖以前,募兵只是卫所军的一个补充;嘉靖中,募兵制始确立,并逐渐在明朝军制中居于主导地位。”[2]他主要依据的是清人傅维鳞的一段描述:“召募之兵,明初无有也。正统中,始募天下军余、民壮为兵。景泰初,复令广召募,即以所在官司统领,遇警调用,然犹之民也。弘治中以虏警抽编,无警许罢役,遂有常饷。沿至正德,遂令分戍番操,无复休息。兵尚书王琼请量罢之,不听。肃宗深知其弊而未遑清理,及后为真兵矣。”⑦傅维鳞:《明书·戎马志》卷七二。总之,不管对募兵制作何种解说,边防卫所军士的逃亡使北边防卫受到了影响,因而促使募兵制的出现,确是其重要原因之一。至于募兵制形成后给明代历史所造成的影响,大量冗兵的军费造成政府财政的超负荷运转,则又是促使明朝走向灭亡的一个因素,这是明朝统治者所始料不及的。

明代中叶以后军事家丁制度的形成与发展,是北部边防压力导致军制变化的又一个方面。“军事家丁是将帅用于御敌卫身的私兵,大都是经过严格挑选的‘膂力骁健、弓马娴熟’、技艺过人的精锐士卒,战斗力强,待遇高,与主帅有较强的私人隶属关系和依附关系。”[4]这样的家丁构成了将帅的私人小集团,结以恩信,在战场上成为冲锋破敌的核心力量。清人赵翼曾描述道:“两军相接,全恃将勇,将勇则兵亦作气随之。然将亦非恃一人之勇也,必有左右心膂之骁悍者,协心并力,始气壮而敢进。将既进,则兵亦鼓勇争先,此将帅所贵有家丁亲兵也。”[5]他所列举的明朝北边将领如杨洪、王越、马永、马芳、梁震等等,皆因有得力家丁而在战场上屡破强敌,明代后期辽东的李成梁更是如此,其所蓄养之健儿李平胡、李宁等人,后皆升之将帅。明代中叶军事家丁制度的形成,是和作为国家正式军制的卫所制度崩溃、募兵制度逐渐实行相伴随的,“隶属于私人的将帅家丁迅速崛起,逐渐成为明代北部边防力量的中坚。这是明代军制中一个不应忽视的变化,它对于当时的政治、经济、军事都曾发生过一定的影响。”[6]根据赵忠男的研究,军事家丁制度的发展可以分为三个阶段:第一阶段大约从弘治前后到嘉靖中期,为军事家丁兴起时期;第二阶段大约从嘉靖中期到万历中期,为军事家丁制度形成、发展并走向全盛时期;第三阶段从万历中期至明末,为军事家丁制度由全盛走向衰败的时期。而其认为:“军事家丁制度的弊端和消极影响是明末统治危机的一个组成部分,它与其它危机因素交织在一起,相互作用,成为明朝灭亡的一个重要因素。”[4]这一见解是颇中肯綮的。

总之,在沉重的北部边防压力下,明朝卫所制度的崩溃是必然的,而为了有效的抵御蒙古族的攻掠,募兵制和军事家丁制度的兴起,同样也是历史发展所作的必然选择。

二、对边防领导体制与军队风气的影响

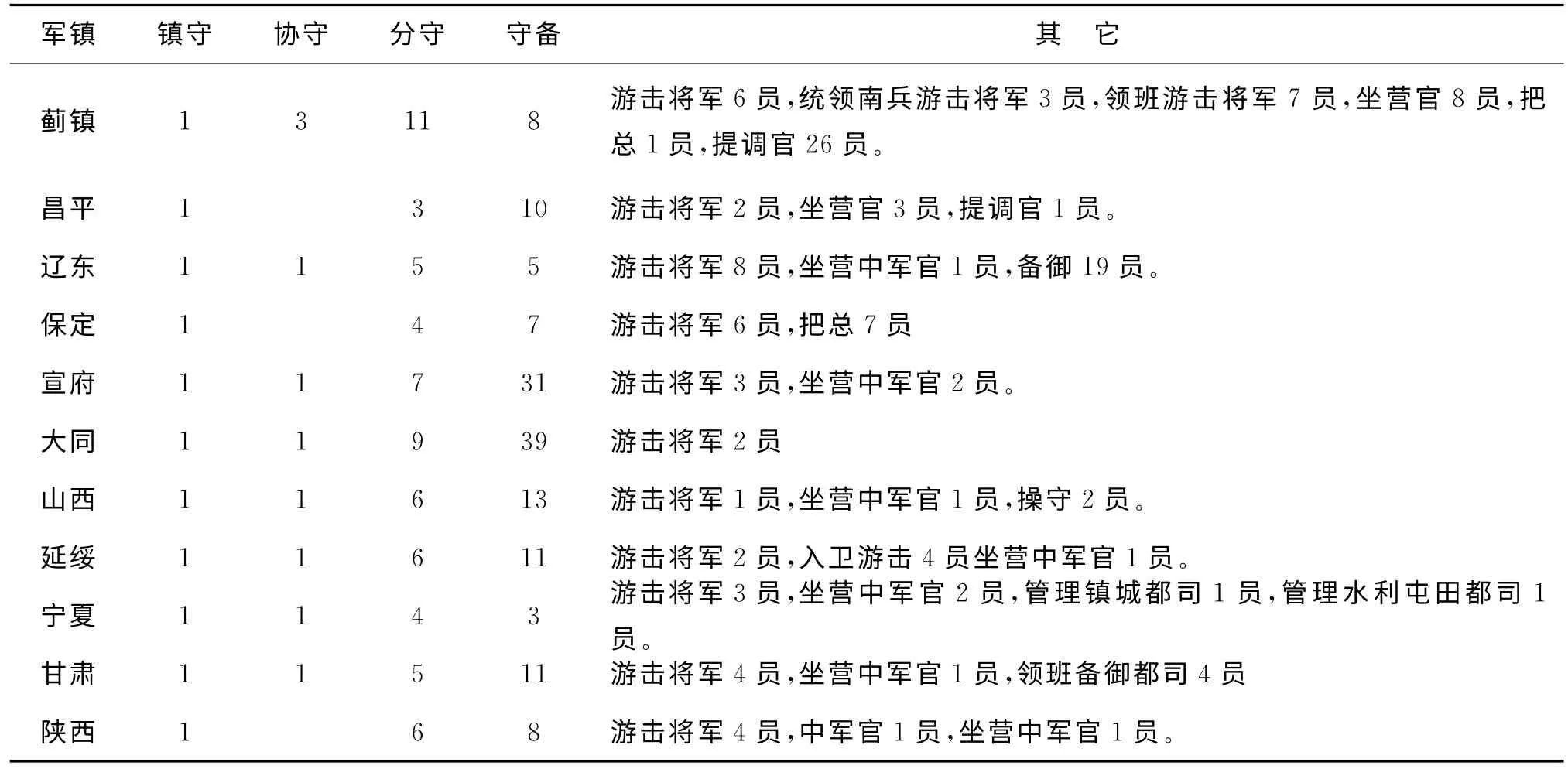

明朝为了抵御蒙古族的袭扰和掠夺,在北方九边沿线部署重兵,严加防守。九边兵力洪、永时期为“带甲六十万”,永乐北征后约四十万,隆、万时期约六十万,超过当时全国总兵力的一半以上。与此同时,在北部边防的军事领导体制方面形成了镇戍制,其具体系统是总兵官、副总兵、参将、游击将军、守备、把总。按明史所载:“总镇一方者为镇守,独镇一路者为分守,各守一城一堡者为守备,与主将同守一城者为协守。”①《明史·职官志五》卷七六,第1866页。这是一套武职系统,“其总镇,或挂将印,或不挂印,皆曰总兵;次曰副总兵;又次曰参将;又次曰游击将军;旧于公、侯、伯、都督、指挥等官内推充任。”②《明会典》卷一二六《兵部九·镇戍一·将领上》。在北边各军镇,挂印总兵官称将军者有:辽东曰征虏前将军;宣府曰镇朔将军;大同曰征西前将军;延绥曰镇西将军;宁夏曰征西将军;甘肃曰平羌将军;在蓟镇者不得称将军;“宣宗宣德间,又设山西、陕西二总兵;世宗嘉靖间……改设福建、保定副总兵为总兵;……神宗万历间,又增设临洮、山海;熹宗天启间,增设登莱;至庄烈帝崇祯间,益纷不可纪,而位权亦非复当日。”③《续文献通考》卷六一《职官十一》。我们可以将九边镇戍系统的武职列为一表,以见其概貌:

表1 九边镇戍系统军职员额表④此表据《明会典》制。Tab.1 The staff number of nine frontier fortification system

除了这套武职系统外,明朝为了控制边防将领,又设有一套文职系统和一套宦官系统,以防边将拥兵自重,形成尾大不调之势。文职系统主要有总督、巡抚及其属官,史称“文臣统兵者,或为经略,或为总督、巡抚及兵备道、清军同知之属”。⑤《古今图书集成》戎政典三四,兵制部。宦官系统称为镇守内臣,“自永乐初,出镇辽东开原及山西等处,自后各边以次添设,而镇守之下,又有分守、(守)备、监枪诸内臣。”⑥《明会典》卷一二六《兵部九·镇戍一·将领上》。这是一套三驾马车的领导体系,文臣、武臣、内臣互相监督,互相制衡,共同负责,这从成化七年的一件事情中可以具体地反映出来。史载:“上以延绥边备废弛,下镇守太监秦刚、巡抚都御史王锐于狱。时总兵官都督房能以病获免,于是兵科给事中章镒等劾之曰:‘国家之制边方,以文臣巡抚,以武臣总兵,而内臣纲维之,事体相须,职位相等,胜则同其功,败则同其罪。今延绥总兵官房能在边方多事,称疾求归,其罪甚于王锐、秦刚。’”①《明宪宗实录》卷九十,成化七年四月甲辰条。这个例子生动地说明了明代边防三套系统互相制约的情况。这种互相制衡的边防领导体制虽然可以防止边将专兵,但却也造成了事权分散,各行其是的问题,严重影响着明军的防御作战。成化年间给事中秦崇曾上奏宪宗说:“师克在和,今镇守者有善谋,而巡抚者或言其否,巡抚者有奇策,而总戎者或指为非,进止殊途,战守异见,何以成功?”宪宗回答说:“人各有长,朝廷所以参用文武内外之臣,以任边计,正欲其彼此相资,可以相济,以共成王事耳。苟或各怀私妒,护己之短,沮人之长,几何不遗边患?大抵天下之事同则成、异则败者,皆然也。戒其异而勉于同,岂特边臣为然哉!”[7]这段君臣对话,将制衡的好处与缺点揭示得很准确,大抵明朝后期边防作战的失利,与这种制衡的消极作用确有一定的关系,在此就不作细述了。

在明朝北部边防作战中,文职系统和宦官系统都不能直接冲锋陷阵,总督、巡抚虽能出任统帅,但打仗还得靠武将和士兵,久而久之,便形成明朝边军将骄兵惰的局面。将骄的主要根源就在于朝廷的优容,犯有过失或者失误军机,每每薄加惩罚,令其带罪杀贼。前面所说的总兵官房能,虽然受到给事中和御史的弹劾,宪宗也“诏下能于狱”,刑部拟定了罪名,但到最后,宪宗还是“念能等在边年久,准纳赎,俱与冠带闲住。”②《明宪宗实录》卷九十,成化七年四月甲辰条。类似的例子在明代历史上俯拾皆是,因而造成武将临阵无不观望退缩,拥兵自保,至庚戌之变而极。兵惰则集中表现为兵变的连续发生,据林延清统计,“从一五0九年到一六四四年(明崇祯十七年)的一百三十余年内,规模较大的兵变就达六十余次,平均为每两年爆发一次。”[8]至嘉靖年间大同的两次兵变,给明朝北部边防以极大的震动,谷应泰称之为:“下多犷悍,叛服不常;上鲜方略,剿抚均失”。③《明史纪事本末·大同叛卒》卷五七,上海古籍版第227页。诚然,明代的兵变主要带有士兵反抗封建剥削和压迫的内容,军卒的日益贫困是导致兵变的直接原因,对兵变的作用也应作多方面的分析,但我们这里只是要指出兵变与北部边防的联系及其对北部边防的影响。至于其它的方面,我们就不作过多的涉及了。

三、巨额军费给财政造成的压力

明代九边部署着数十万大军,军饷供应成为政府的沉重负担。明史称:“凡各镇兵饷,有屯粮,有民运,有盐引,有京运,有主兵年例,有客兵年例。屯粮者,明初,各镇皆有屯田,一军之田,足赡一军之用,卫所官吏俸粮皆取给焉。民运者,屯粮不足,加以民粮。麦、米、豆、草、布、钞、花绒运给戍卒,故谓之民运,后多议折银。盐引者,召商入粟开中,商屯出粮,与军屯相表里。其后纳银运司,名存而实亡。京运,始自正统中。后屯粮、盐粮多废,而京运日益矣。主兵有常数,客兵无常数。初,各镇主兵足守其地,后渐不足,增以募兵,募兵不足,增以客兵。兵愈多,坐食愈众,而年例亦日增云。”④《明史·食货志六》卷八二,第2005页。这里说的是明代北边部队军饷的总体情况,其实概括起来就是两大类:第一大类有屯粮、民运、盐引等,均属于粮食物品等实物;第二大类则是京运、主兵年例、客兵年例,主要就是由太仓调拨给各边的银两,用作购置粮食、物品的军费。

明初朱元璋在建设其北部边防时,为了保证边防部队的给养,曾实行屯田以养兵的办法,不足者用开中法以补充。随着永乐以后北边防线的南撤,九边屯田开始遭到破坏。其破坏的原因,明代后期给事中管怀理曾经总结为:“其弊有四:疆场戒严,一也;牛种不给,二也;丁壮亡徙,三也;田在敌外,四也。”⑤《明史·食货志一》卷七七,第1886页。今人对屯田问题多所研究,王毓铨先生并有专著《明代的军屯》,适足以说明屯田的破坏对明代的经济与边防所带来的影响,其最根本的一点就是使边军的粮食供应无法得到保证。和九边屯田的破坏相伴随的,是开中法的破坏以及弘治年间叶淇变法给北部边防所造成的影响。开中法实际是一种边方纳粮制,是盐政与边防相结合的产物,它对于保证边防部队的粮食供应起着重要的补充作用,后来由于多种原因,开中法受到破坏,到弘治年间户部尚书叶淇改“输粟于边而与之盐”的办法为“纳银于户部而与之盐”,由是而使边军的粮食供应受到影响。明史称:“明初,募盐商于各边开中,谓之商屯。迨弘治中,叶淇变法,而开中始坏。诸淮商悉撤业归,西北商亦多徙家于淮,边地为墟,米石值银五两,而边储枵然矣。”⑥《明史·食货志一》卷七七,第1885页。今人对此评论道:“原先‘输粟于边,利归边民’,变法后‘输银于户部,利归户部’,这是财政体制上的变化,是把盐利集中于中央的一个措施。……明政府不再着眼于巩固国防开发边疆,而是致力于充实国库,增加帑银。……军屯的破坏,再加商屯的废弃,使‘边塞空虚’,沿边许多垦地日益荒芜,‘千里沃壤,莽然荆榛’。明代的边政就此大坏。”①吴慧:《明代食盐专卖制度的演变》,载《文史》1986年,总第26辑;又,关于叶淇变法的评价,学者们看法颇不相同。黎邦正认为:“叶淇改革盐法,是明代社会经济发展的产物,……即使叶淇不实行开中折色,商屯制度及开中纳粟的办法已不适应经济发展的需要而无法维持下去了。”她认为叶淇的变法是顺应了社会的发展,有进步意义。(《试评明代叶淇的盐法改革》,载《盐业史研究》1989年第4期)刘淼也认为:边方纳粮制的解体,是“由于势要占窝及商人的买窝卖窝愈演愈烈,……报中与纳粮的脱节,最终导致了边方纳粮制的解体。”(《明代势要占窝与边方纳粮制的解体》,载《学术研究》1993年第3期。)正是由于保证边防部队粮食供应的军屯与商屯的破坏,“商屯撤业,菽粟翔贵,边储日虚”②《明史·食货志四》卷八十,第1939页。,使明朝政府不得不从国家财政中每年拨出大笔款项,作为九边军队的军饷,由此而给明朝中央政府带来了巨大的财政负担,并且随着边患的愈演愈烈,政府的财政负担也日益沉重,及至最后一发而不可收拾。

明代为九边所拨出的军费,最具代表性的就是年例银。从正统年间开始,明廷每年从户部太仓库中拨出一部分银两,解往九边,用来籴买粮食,补充屯田、民运及盐引不足的部分。据《明会典》所载:“凡京运年例,永乐十七年,以口外粮料数少,令于京仓支拨”,这是往边地运送京仓的粮食以补充军饷,可以看做是京运年例的先声。到“正统十二年,令每岁运银十万两于辽东,籴买粮料。又令每岁运银十五万两于宣府,籴买粮料。”③《明会典》卷二八《户部十五·会计四·边粮》。这当是正式拨往九边的年例银。不过实际上拨银饷边的时间可能比这更早,实录载:正统七年正月,英宗“命给官银一万七千四百三十两有奇于甘肃、宁夏等处,乘岁丰籴粮料以备边用。从右佥都御史曹翼奏请也。”④《明英宗实录》卷八八,正统七年正月辛巳条。今人肖立军谓:“九边年例始自正统八年(1443年),这一年‘令广东、福建折银解发各边籴备’”。[9]其所依据史料为明人潘潢之奏疏,但我以为还是以实录为准比较好。明人王德完在给万历皇帝的奏疏中说道:“国朝自洪、永以来,原无年例,年例自正统始。蓟、保、密、昌原不称边,称边自嘉靖始。臣请缕析言之:宣府岁额不过五万两,今主、客饷银不下二十九万有奇;大同原额亦止五万两,今不下四十五万有奇;山西原额不过二万两,今不下二十万六千有奇;辽(东)初不过一万两,嘉靖时增至二十万三千,今不下六十万有奇;蓟镇初不过一万五千两,嘉靖时增至七十三万,今不下一百二十四万有奇;延绥初不过一十万两,嘉靖时增至二十一万,今不下三十六万有奇;其在甘、固等镇,或增八九万、四五万,此眇少者也。总计弘、正间,各边年例大约四十三万而止,在嘉靖则二百七十余万,业已七倍,至今日则三百八十余万,且十倍之。竭九州之财力而不足以供,括百年之蓄藏而难乎其继,抚今追昔,能不寒心?”[10]王德完所说的四十三万两、二百七十余万两、三百八十余万两,反映出九边年例银不断增长的情况,他为此而惊呼:“军国之务称重大者惟边饷,而军国之需称浩繁者亦惟边饷,方今边饷匮诎极矣!在镇臣按额而呼,尤有额外之呼;在计臣按时而应,尤有不时之应。呼者至急,应者至艰;呼者愈频,应者愈窘;何内外相违若是?”王德完身为户科都给事中,他所说的九边年例银之情况,应该是准确反映当时政府财政的实况的,史载:“世宗时,太仓所入二百万两有奇。至神宗万历六年,太仓岁入凡四百五十余万两,而内库岁供金花银外,又增买办银二十万两以为常,后又加内操马刍料银七万余两。”⑤《明史·食货志三》卷七九,第1928页。据此,则世宗时期九边军费常常造成明廷的财政赤字,而神宗时期的九边军费仍占太仓岁入的绝大部分,从中我们可见九边军费给政府财政所造成的巨大压力。

四、由边防甚重所造成的北方重役

有明一代边防甚重,主要从两个方面体现出来,一则九边常年驻守着数十万大军用以抵御蒙古,二则迁都北京后由天子亲自担负守边的重任,国都密迩边境,因而必须加强边防。正是由于这一缘故,形成明代民众赋役负担的突出特点,即是南方赋重,北方役重。

由边防甚重而导致的北方重役,首先表现为北方兵役负担的沉重。据今人田培栋研究,洪武、永乐年间,军户与民户的比例约在1∶3至1∶5之间,而在明代北方五省中,军户比例非常高,他根据部分地方志的记载作了一个表,结果看到:“在山西、陕西、北直隶往往是两三户中就一家军户。更大者是军民户各占一半,或者是军多于民。”[11]不过,卫所制是一种落后的世兵制,军士逃亡者多,于是在北边防线又有募兵制出现,此后又有募民壮之法。“景帝景泰初,遣使分募直隶、山东、山西、河南民壮。”这些民壮平时均在各自居住地所在的卫所训练,无事为民,有警征调。到弘治二年(1489年),确定了佥民壮法,“州、县七八百里以上,里佥五人;五百里,里佥四人;三百里,里佥三人;百里以上,里佥二人。有司训练,遇警调发,给以行粮,而禁役占买放之弊。”①《续文献通考》卷一二八《兵考·郡国兵》。这些民壮又称民兵、土兵,均为沿边各省的土著居民,以其长于北边,习于战斗,故而募为民兵以卫边境。到嘉靖年间,陕西三边总督张珩奏称:“沿边各县佥选民兵,实今日保障地方急务,宜令大县率选五百人,中县三百人,小县二百人,择委佐贰一官时加训练,有警即令统领防护本处城池,不必调遣截杀。”②《明世宗实录》卷三一○,嘉靖二十五年四月壬子条。这一建议为世宗批准,沿边征集的民兵就更多了。到了嘉靖后期,又行民兵纳银之制,而原有的卫所军与民兵并未废止,由是而造成北边沿线的民众受到双重兵役的压迫,“既要出军丁,又要征调民兵。”特别是那些交通冲要之地,“可以说推行的是三重兵役制,既出军丁,又要征派民兵,还要负担民兵银两。”这种由边防甚重所造成的兵役负担的沉重,“不仅使农业遭受了很大的损失,又给农民造成了无穷的苦难。”[11]

北方重役的第二个方面表现为起运粮料的沉重负担。所谓起运,按《明会典》所说:“军马所在,转运供给,具载职掌。见今各处钱粮,除存留外,其起运京、边,各有定数。”③《明会典》卷二六《户部十三·会计二·起运》,中华书局缩印本第180页。就是说起运乃是府州县按照政府的规定,将应纳的粮料运至京师或者九边及各边有军马之所在。明廷建都北京,政府机关再加上几十万京军,耗粮数额巨大;九边兵力常在六十万左右,也需要大量粮食。“初,运粮京师,未有定额。成化八年始定四百万石,自后以为常。”④《明史·食货志三》卷七九,第1918页。这专供京师的四百万石粮食主要是南方所产,经运河运至北京,是为漕运。而九边地区一则道路遥远,二则多为旱路,且又多山,所以“输粮大率以车,宣德时,饷开平亦然,而兰、甘、松潘,往往使民背负。”⑤《明史·食货志三》卷七九,第1923页。在当时的交通条件下,用车拉人扛将粮食运至边境,其艰难状况可想而知,其耗费也是很大的。如正统时于谦巡抚山西,谈到“山西岁运大同、宣府、偏头关三边税粮共一百五十五万二千七百石有奇,道途之费率六七石而至一石。”⑥《明英宗实录》卷五五,正统四年五月丁巳条。这一运输的耗费比例是十分惊人的,由此可见起运边粮给北方沿边各省民众所带来的沉重劳役。在明代北方五省:山东、北直隶、河南、山西、陕西,起运粮料任务最艰巨者尤属陕西,其所承担的起运粮料要运往延绥、宁夏、固原、甘肃四镇,路途既远,山路又多,特别是甘肃一线数千里,运粮至目的地动辄经年累月,困难重重,由是而使得民众难以承受,所以山西和陕西的劳役特重。

北方重役的第三个表现就是杂役特多,人民不堪忍受。按明史所载:“凡役民,自里甲正办外,如粮长、解户、马船头、馆夫、祗候、弓兵、皂隶、门禁、厨斗为常役。后又有斫薪、抬柴、修河、修仓、运料、接递、站铺、锸浅夫之类,因事编佥,岁有增益。”这些杂役已经够多了,可是到了“正统、天顺之际,三殿、两宫、南内、离宫,次第兴建。”弘治时,大学士刘吉、礼部尚书倪岳等都曾奏请停止杂役。吏部尚书林瀚也上奏说:“两畿频年凶灾,困于百役,穷愁怨叹。山、陕供亿军兴,云南、广东西征发剿叛。山东、河南、湖广、四川、江西兴造王邸,财力不赡。浙江、福建办物料,视旧日增多。”⑦《明史·食货志二》卷七八,第1905~1907页。这就把当时杂役繁多的情况一一揭示了出来,而到了武宗、世宗时,兴建更多,杂役更繁。除了京师兴建而征调大量北方民工外,北部边防为了防御蒙古,从成化年间就开始的修筑边墙,更是一项沉重的徭役。从余子俊、徐廷璋开始,经秦紘、杨一清、王琼、翁万达一直到万历年间,北边的修墙活动成为加强边防的主要内容,每次都役使大批民工,这些民工当然都是边防沿线的百姓。此外尚有河工、养马、宗藩等诸役,无不压在老百姓头上,使人民不堪忍受。明人当时已经指出了北方重役的问题,霍韬曾说道:“天下农民之病,自江而南,由粮役轻重不得适均;自淮而北,税粮虽轻,杂役则重。”[12]这些沉重的杂役,“浪费了大量的劳动力,使生产力遭受了致命的摧残,直接导致社会经济发展缓慢,人民生活长期陷于贫穷的境地。”[11]

以上我们从军事和经济两个大的方面粗略地考察了明代北部边防的状况,北边是明代边防的重中之重,它的影响既波及政治、经济、军事、文化等各个领域,又与整个明朝相始终。所以,加强对明代北部边防的研究,对于深入探讨明代的历史演变有着不容忽视的重要意义,值得学人们认真努力。

[1]吴晗.明代的军兵[M]//读史札记.北京:三联书店,1956.

[2]李渡.明代募兵制简论[J].文史哲,1986,(2).

[3]陈田辑.《明诗纪事·戊签》卷十六《边军谣》[M].上海:上海古籍出版社,1993:1701.

[4]赵中男.论明代军事家丁制度的历史地位[J].中国史研究,1991,(4).

[5]赵翼.廿二史札记:卷三四[M].北京:中华书局,1984:777.

[6]肖许.明代将帅家丁的兴衰及其影响[J].南开史学,1984,(1).

[7]余继登.典故纪闻:卷十四[M].北京:中华书局,1981:249.

[8]林延清.论明代兵变的经济原因和历史作用[M].明史研究论丛:第四辑.南京:江苏古籍出版社,1991:368.

[9]肖立军.明代财政制度中的起运与存留[J].南开学报,1997,(2).

[10]王德完.王都谏奏疏[M]//明经世文编:卷四四四.北京:中华书局,1962年影印本第4880页.

[11]田培栋.论明代北方五省的赋役负担[J].首都师范大学学报,1995,(4).

[12]《明经世文编》卷一八七《霍文敏公文集三·自陈不职疏》[M].北京:中华书局,1962:1929.