资源型城市经济转型模式及优化研究

杨建国 ,赵海东

(1.西北大学 经济管理学院,陕西 西安 710000;2.内蒙古大学 经济管理学院,内蒙古 呼和浩特 010021)

一、引言

资源型城市以其数量众多、经济效益巨大和不可替代的战略作用在中国的经济和社会发展中居于比较突出的地位。在传统资源型产业发展模式的引领下,资源型城市正面临着“矿竭城衰”的生存危机。根据中国矿业协会的统计,中国目前有390多座矿业资源型城市,其中,20%处于成长期,68%处于成熟期,12%处于衰老期。全国有400多座矿山已经或者即将闭坑,大约有50多座矿城的资源处于衰减状态,面临着严重资源枯竭的威胁。[1]资源型城市转型问题越来越成为困扰该类城市的瓶颈,不仅关系到它们自身的发展,而且对国家的产业结构调整有着异乎寻常的影响。

国外学术界对资源型地区和城市的研究先行一步,从20 世纪30 年代的 Innis.H.A[2]开始对资源型城市的转型开展了理论研究,国内学术界从20世纪70年代也开始了这方面的研究,目前已形成大量研究成果。按照马克思主义经济学中经济基础决定上层建筑的观点,资源型城市转型的基础和重点是经济转型。只有通过经济转型,逐渐改变资源型产业在该类城市中一业独大的局面,培育和扶植新的主导产业,才有可能从根本上摆脱对资源的过度依赖,推动资源型城市从生产性城市转变为消费性和综合性城市,实现资源型城市的可持续发展。因此,对资源型城市经济转型的研究意义重大。本文在广泛参考前人研究成果的基础上,选取转型的模式作为一个视角加以研究和分析,以希望能提出优化的建议来推动转型理论的丰富和完善。

二、资源型城市经济转型模式内涵与分类

(一)内涵

模式这一概念在经济社会领域研究中大量使用,一般是指对不同事物的总体特征做出的明显标识,或者经过理论总结归纳的可仿效推广的范式,本文采用的是后一种内涵。按照配第——克拉克定律,经济转型的核心是产业转型。资源型城市经济转型模式是资源型城市按照产业发展的客观规律,结合产业所处的发展阶段,对产业现有状态进行调整所提出的一种范式创新,并且这种范式创新具有示范效应,可以借鉴并推广到其他地区和城市。

(二)分类

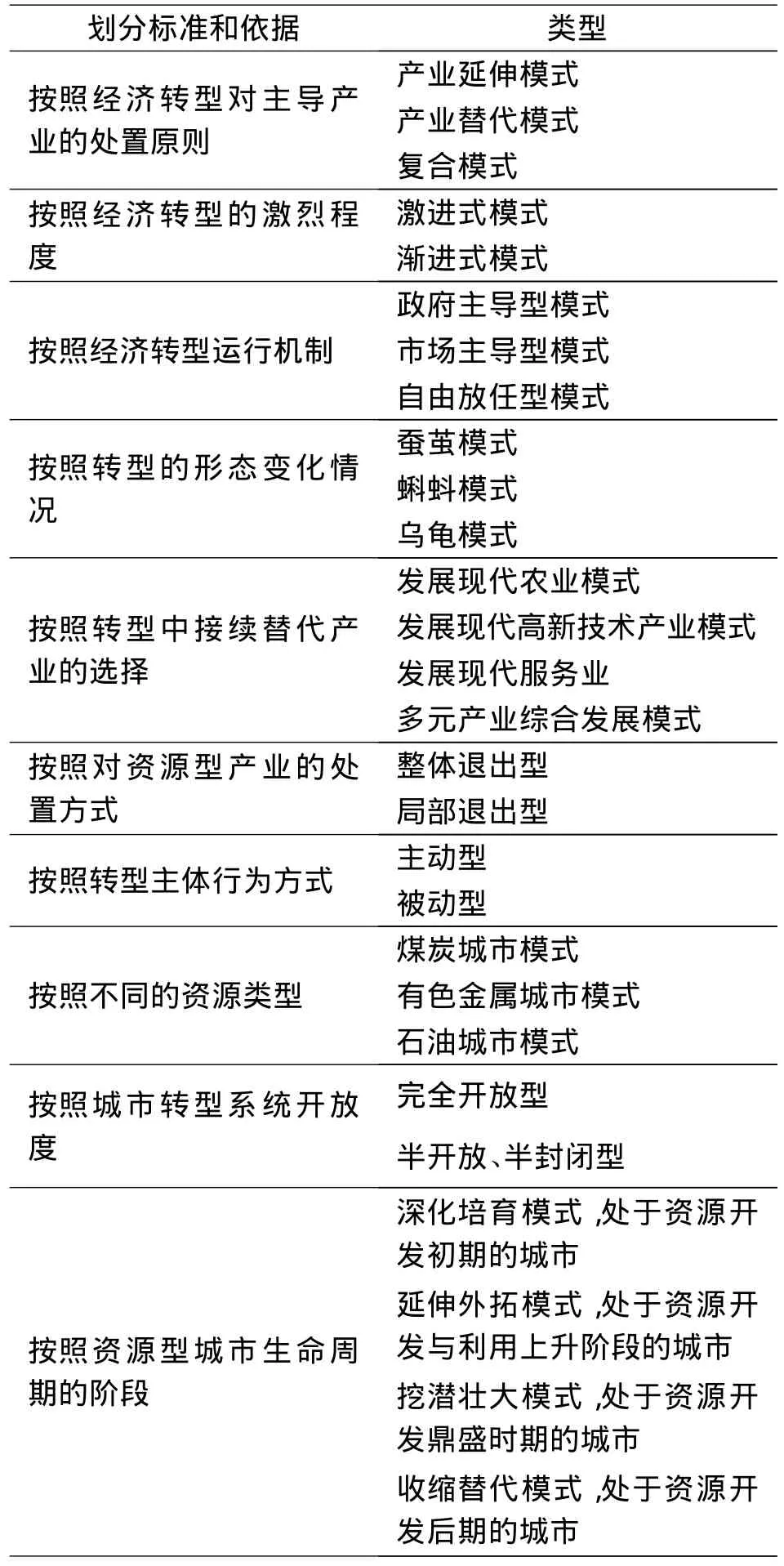

按照不同的分类原则和标准,资源型城市经济转型模式可以划分成不同的类别,具体情况如下:

1.按照经济转型对主导产业的处置原则不同,转型模式可以分为产业延伸模式、产业替代模式和复合模式 (张米尔,2001;刘玉劲,2004;赵海,2004;闫丽珍等,2006;张冬冬,2006;李平,2008;史英杰,2008;吴前进,2008;李平,2009;王川红,2009;叶蔓,2009;李立,2010;祁泉淞,2010;赵西三,2011)。产业延伸模式,也称为美国休斯顿模式,是在坚持利用原有资源开发的基础上,发展下游加工产业链,建立起资源深度加工和利用的产业群,也称为“小转型”。产业替代模式,也称为日本九州模式,是利用资源开发所积累的资金、技术和人才,或借助外部力量,建立起基本不依赖原有资源的全新产业群,也称为“大转型”。复合模式,也称为德国鲁尔模式,是以上两种模式的结合,一般情况下在转型的初期实施产业延伸模式,发挥现有资源型产业的主导优势,同时积极培育和扶植新兴产业,逐步实现对资源型产业的替代,城市向综合性方向演变。[3]许多学者在上述三种模式的基础上进行了观点补充和完善,还提出了产业优势组合模式、产业优势互补模式、企业能力再造模式、产业区位转移模式、搬迁发展模式等(袁朱,2005;于光,2007;黄溶冰,2008;任勇,2008;张文忠,2011)。这种分类标准从主导产业选择的角度出发,抓住了资源型城市转型中主导产业起决定作用这一主要矛盾,对指导转型实际的操作性强,得到了学界较多学者的认可。

2.按照经济转型的激烈程度,转型模式可以分为激进式模式和渐进式模式。激进式模式顾名思义就是转型采取大刀阔斧的原则,速度较快,幅度较大,转型周期短。这种模式因其风险大,见效快,一般是资源型城市主导资源型产业处于衰落阶段时使用。而渐进式模式是指转型的速度平稳,采取循序渐进的原则,在摸索中寻求转型的机会。在资源型城市的成长期和成熟期实施该模式时机恰当,进行调整的自由度较大。

3.按照经济转型的主体差异,转型模式可以分为政府主导型模式、市场主导型模式和自由放任型模式。(孙雅静,2004;于光,2007;吴前进,2008;张冬冬,2008;李平,2009;王小明,2011)。政府主导型模式是指政府在城市转型中积极采用政策手段和行政干预,主导着资源型城市的转型方向和进程。具体途径还可以分为专门委员会负责模式和产业政策引导模式。[4]日本和欧盟模式就是政府主导型模式的典型案例。市场主导型模式则是资源型城市的转型完全按照市场经济的规律来进行,由“看不见的手”来进行引导。这种模式的前提是国家市场经济体系较完善,资源型城市自发转型较早,美国、加拿大和澳大利亚模式即市场主导模式。自由放任型是指政府和市场都不采取任何转型措施。前苏联属于自由放任型,因其实行的是计划经济体制,再加上政府管理缺位,资源型城市发展停滞不前。王小明(2011)在以上三种模式的基础上提出政府和市场共同主导模式,是对政府主导和市场主导模式优势的借鉴,就是在政府和市场中寻找合适的均衡点,兼顾政府和市场的作用,克服两者各自的弊端。

4.按照转型的形态变化情况,可以分为蚕茧模式、蝌蚪模式和乌龟模式。张以诚(1998)、沈镭(2005)按照新兴资源型城市与原有城市的关系,把资源型城市分为在已有城市基础上建设资源型产业的有依托型和资源型产业带动城市设立的无依托型城市。按照这两种城市发展的特点和规律,它们的转型结局将大相径庭。一种是蚕茧模式,资源型城市一味过度依赖资源型产业,导致“矿竭城衰,结茧灭亡”。另一种是蝌蚪模式,资源型城市适应环境变化而主动调整,甩掉“尾巴”跳跃到新的发展平台。乌龟模式是指资源型城市的经济转型节奏缓慢,成效低下,城市发展滞后。

5.按照转型中接续替代产业的选择不同,可以分为发展现代农业模式(退二进一)、发展现代高新技术产业模式(退二进二)、发展现代服务业(退二进三)和多元产业综合发展模式。[5]发展现代农业,是通过转型将城市经济的重心从资源采掘业向现代农业过渡,逐渐把现代农业培育成为城市的主导产业和支柱产业。辽宁阜新市发展现代农业就是典型的案例。发展现代高新技术工业模式,就是将城市经济重心从资源采掘业转向其他二产,主要倾向于现代工业和高新技术产业。发展现代服务业,是指将城市经济重心从资源采掘业转向第三产业,尤其是现代生产性服务业。多元产业综合发展模式是对以上模式的系统集成。

除了以上的分类,还有按照另外的标准所提出的不同的模式分类,本文选取其中具有一定代表性的模式分类加以整理汇总(见表1)。

表1 资源型城市经济转型模式分类情况

纵观以上这些转型模式的分类情况,从中不难发现,许多研究较多聚焦在资源型城市的产业转型模式,即主导产业及产业结构的变化情况,突出了由资源型产业转型带动该类城市转型的基础作用。本文认为按照经济转型对主导产业的处理原则进行的模式分类既统领了其他分类标准的大方向,又为资源型城市转型提供了可借鉴的范式,是操作性强、值得推广和继续完善的主流基础模式,应加强对它的优化和完善。另外,应该指出的是现有研究从城市化角度涉猎较少,且研究的层面较肤浅,关注城市功能深化和完善不足。这也将是未来研究的一个重要切入点。

三、资源型城市经济转型模式的影响因素分析

从资源型城市转型的不同角度,我们可以看到转型模式的选择很多。但是真正选择适合某座资源型城市的转型模式却非易事,它还受到许多内外部因素的影响。

(一)资源型城市生命周期

资源型城市的生命周期与其资源型产业保持基本一致的发展趋势,包含形成、成长、成熟、衰落或转型等几个阶段。所处阶段不同,资源型城市的产业结构和产业状况表现不同,对应转型模式的选取标准就有差异。同样是一类资源型城市,分别处于成长期和衰落期的城市转型模式将有极大的差异。

(二)资源型产业的可持续发展能力

资源型城市凭借资源型产业而起步和发展壮大,要实现城市的长期发展,资源型产业的可持续发展能力是内在动力因素。它包括资源储量、资源型产业的规模、资源产品的定价能力、盈利能力、吸引再投资的能力和技术创新能力等内在元素。

(三)制度因素

古典经济学家认为经济的增长主要依靠资本、有效劳动和专业化分工,制度被忽略不计或假设为外生变量。以科斯和诺斯为代表的新制度经济学家通过交易费用理论和制度变迁理论证明了制度是经济增长的内在性因素,不容忽视。资源型城市转型是经济增长和发展的具体进程之一,必然要求制度的变革相协调。因此,除了国家和省级的制度按照外生变量来处理,资源型城市的制度变迁是其经济转型的内在要求,包括了城市政府层面针对产业和企业的正式制度创新与企业和民众层面的非正式制度创新,是外部性内在化的客观要求。

(四)区位因素

我国资源型城市许多都是国家在“三线”建设时期出于战略安全的考虑设立的,在西南、西北地区较为集中,因此地理位置偏僻,交通基础薄弱,经济发展水平低下,区位优势不足,不利于资源型产业的可持续发展。是否能利用自身的区位特点融入周边地区的经济发展中,将资源型城市的格局由点状演化为线状和面状分布,改变区位劣势,将是今后资源型城市发展中需考虑的重要问题。

(五)技术进步和人力资本

早期的经济增长理论研究中,技术进步和人力资本也被认为是外生变量。阿罗、罗默和卢卡斯等发展和完善了内生增长理论,指出了“技术、知识、人力资本等的外溢效应和积累性是内生性要素收益递增进而实现经济的长期增长的核心范畴。”[6]

(六)资源和生态环境因素

资源型城市和产业长期为国家的经济和社会发展提供了大量的资源型原料和初级产品,支持了国家工业化的大发展。但同时由于不合理的资源开采方式和不健全的资源产品定价机制,资源开采行为随意性强,资源有效开采率低,忽视对生态环境的保护和恢复,导致了资源浪费严重,生态环境破坏加剧,对我国的经济和社会发展造成了极大的负面影响。这种传统发展方式已经严重偏离了我国建设社会主义和谐社会的主旨,需要及时进行调整。

四、资源型城市经济转型模式的评价指标体系分析

资源型城市经济转型模式不仅要有理论支持,还需要建立一整套完备的评价指标体系,对转型的经济结构转变、转型能力提升和转型效果等内容进行科学评价和衡量。评价指标体系设计要遵循科学性、系统完备性、可操作性、动态性和通用性等原则,涉及经济、社会、资源、环境4个子系统一级指标、10个二级指标和 43 个三级指标(见表 2)。[5,7,8]

五、资源型城市经济转型模式的优化

(一)优化的思路

1.经济发展方式要从粗放式转变为集约式

过去资源型城市的粗放式经济发展方式对资源利用采取的是多取少予的政策,过分强调了资源型产业对城市GDP的贡献,不重视对资源开发利用科技水平的提升,同时忽略了对生态环境的保护,导致了该类城市经济社会与资源和环境矛盾尖锐,发展难以为继。在当今世界经济一体化的格局中,世界各国对资源和环境保护问题的关注更引发了对资源型城市及产业未来发展的深刻思考。集约式经济发展方式正是目前国际上解决这一难题的次优选择。

2.转型目的是实现资源型城市可持续发展

资源型城市及其主导产业在我国长期的经济和社会发展中发挥了保障能源和战略物资供应的重要作用,这种局面在短期的未来还将继续保持。同时,资源型城市还肩负着为本市居民提供城市服务功能的职责。因此,我们既不能按照过去传统的模式低水平发展资源型产业,传统模式已经越来越成为资源型城市发展的桎梏;也不能任凭资源型城市随着资源保有量的减少自生自灭。而是要走出一条能引导资源型城市可持续发展的科学道路,确保国家经济和社会的正常生产和生活秩序。

表2 资源型城市经济转型模式的评价指标

3.各级政府在转型中要责权利明确

中国的资源型城市转型从经济转型的运行机制角度看,采取的是政府主导型转型模式,政府是转型的重要主体之一。其中,政府包括中央政府、省级政府和城市政府,三者在转型中的地位和责权利不同。中央政府是资源型城市转型的最终决定者和支持者。无论在计划经济体制下还是在市场经济体制下,中央政府要始终把握资源型城市及产业发展的战略方向,掌握资源型产业的宏观政策和制度决定权,并为资源型城市的转型提供强大的资金保障和智力支持。省级政府是资源型城市的上级主管政府,既要保证中央关于资源型城市各项方针政策的贯彻落实,又要从地方管理的角度抓好城市发展建设。资源型城市政府是转型的直接主体,负责制定转型的具体政策和制度与开展转型工作,承担转型发展成败的一切后果,是转型中的中坚力量。

(二)优化的措施

1.强化循环经济在产业转型中的重要作用,逐渐实现主导产业的多元化

图1 产业体系内三次产业间和内部的循环经济联系

资源型城市经济转型,要克服传统模式中过度依赖和低水平开发资源的缺点实现绿色转型,循环经济将是一个有效的手段。循环经济按照“减量化、再利用、资源化”的原则实施,途径包括两个层面,一是在三次产业间,称为“大循环”,一个产业的产品和服务与其他产业的产品和服务通过产业链衔接,或用一个产业的产品和服务来改造其他产业的产品和服务,提高产业效益,减少不必要的成本支出,提高资源的综合利用水平,形成多元发展的良性互动。资源型城市休闲观光农业、工业文化旅游等都是三次产业间互相支撑、协调发展的产物。二是在产业内部,称为“小循环”,各产业内部利用不同商品链变线性模式为环形模式,一种产品的废弃物可以成为另一种产品的原料,如此循环利用,提高产业内部纵向一体化的水平。如农业中的种养殖相互支撑、优势互补,工业中废物利用、变废为宝,服务业内部的前后向一体化发展。这种“大循环”和“小循环”相结合的模式使整个产业体系中的横向和纵向联系得到加强,有利于技术水平的提高,加大了各种形态物质和服务的利用程度,减少向体系外的索取和排放,将极大推动城市经济的集约式发展(见图1)。

2.加强技术研发和人力资本投资,通过“软资源”带动“硬资源”发展

按照内生增长理论,传统经济学理论认为的增长来源即实物投资由于边际报酬递减规律的影响,不能实现经济的长期增长,而技术、知识、人力资本等内在要素的报酬递增性才是经济长期增长的关键。因此,通过开展积极的技术研发活动、加大专业教育的投入力度、提升专业性人力资本的培育水平等活动,增强技术、知识和专业性人力资本对城市经济发展的贡献度,逐渐摆脱对不可再生资源在实物投资方面的依赖,转变被资源支配的被动地位,形成资源型城市可持续发展的内生性动力和机制。

3.充分发挥政府在转型中的积极作用

凡勃伦首次把制度作为经济分析的对象进行研究,科斯、诺斯等新制度经济学家进一步把制度演化为经济发展的内生变量。按照新制度经济学理论,资源型城市转型是一次制度变迁,政府作为制度变迁的主要主体之一,承担着转型的重要职责。林毅夫指出制度变迁可分为强制性制度变迁和诱致型制度变迁,前者是从上到下以命令的形式进行贯彻,后者是自下而上通过一部分人自发形成共识后逐渐推广。但无论是哪种,最终的实施都离不开各级政府的支持和认可。由此,转型要充分重视对政府行为的正确认识和理解。

新制度经济学认为,制度构成的基本要素包括社会认可的非正式约束(制度)、国家规定的正式约束(制度)和实施机制。[9]在正式制度方面,中央政府和省级政府站在宏观的角度,通过制定相关方针、政策和制度,如推动资源开发补偿机制、衰退产业援助机制、替代产业扶持机制和资源产品的定价机制的建立和完善,为资源型产业发展提供约束、规范、激励和扶持,为资源型城市的转型创造良好的外部条件;城市政府作为城市发展的内在要素,要不遗余力地利用资源企业准入制度、备案核准制度和各类企业行为管理制度等制度手段,引导资源型企业的生产活动向有利于资源型城市可持续发展的方向发展。另外,在实施机制方面,各级政府可以通过加强和完善自身队伍管理和社会监督机制的内外条件,做到“执法必严,违法必究”,切实保障资源型城市转型的合法权益。

4.开展卓有成效的非正式制度建设

制度变迁不仅需要正式制度的科学创新,更加需要的是非正式制度的合理改进。无论在正式制度产生之前和之后,经济和社会发展的总体进程主要是由非正式制度来管控。以意识形态为核心的非正式制度能有效降低交易费用和搭便车行为的概率,促成交易的发生。资源型城市的经济转型也不例外。因此,资源型城市从意识形态和价值观念等方面要引导企业和民众树立和增强可持续发展观,从认识和习惯上调整以往粗放式发展的固化思维,倡导集约式生产和生活理念,从非正式制度层面积极推动人与经济、社会和资源环境可持续发展。

[1]宋冬林,汤吉军.沉淀成本与资源型城市转型分析[J].中国工业经济,2004,(6).

[2]Innis.H.A.The Fur Trade in Canada:An Introduction to Canadian Economic History[M].Toronto:University of Toronto Press,1930.

[3]张米尔.西部资源型城市的产业转型研究[J].中国软科学,2001,(8).

[4]马洪云.发达国家矿业城市经济转型模式研究[J].中国国土资源经济,2006,(5).

[5]于立,姜春海,于左.资源枯竭型城市产业转型问题研究[M].北京:中国社会科学出版社,2008.

[6]邢利民.资源型地区经济转型的内生性增长研究[D].山西财经大学,2012.

[7]于光.矿业城市经济转型理论与评价方法研究[D].中国地质大学,2007.

[8]齐建珍.资源型城市转型学[M].北京:人民出版社,2004.

[9]卢现祥.西方新制度经济学[M].北京:中国发展出版社,1996.