辽河流域水土保持分区及防治策略

李建伟,王念忠,张 锋

(松辽水利委员会松辽流域水土保持监测中心站,吉林 长春 130021)

辽河流域是我国重要的商品粮基地和老工业基地。近年来,由于过度垦殖和掠夺式的经营方式,水土流失日趋剧烈,因水土流失引起的生态安全、粮食安全、防洪安全和饮水安全等已经成为制约流域经济社会可持续发展的重大问题。辽河流域的水土流失问题也已成为各界人士关注的热点[1-4]。本文根据辽河流域侵蚀环境分布特征,进行水土保持分区,并制定各个分区的防治策略,希望对今后辽河流域生态环境治理、保护具有借鉴意义。

1 辽河流域侵蚀环境

辽河流域东以长白山与第二松花江、鸭绿江流域为界,西以大兴安岭南端与内蒙古高原为界,南邻滦河、大凌河及渤海,北以松辽分水岭为界与松花江流域相邻,总面积21.11万km2,其中,中低山、丘陵、台地和平原分别占31%,15%,8%,46%,地势大体是自北向南、自东西两侧向中间倾斜,在流域中下游形成辽河平原。该流域大部分处于温带湿润和半干旱的季风气候区[5],年均降雨量从东南部辽东山区的1 000 mm逐渐减小到西北部内蒙古草原的300 mm,降雨量年际变化大,季节分配集中,6—9月份降水量占全年的70%~85%;蒸发量在500~1 200 mm之间,由西南向东北呈递减趋势。

据2000年第二次全国土壤侵蚀遥感普查,辽河流域水土流失面积10.50万km2,占流域总面积的47.50%。按流域划分,西辽河、东辽河、辽河干流、浑太河水土流失面积分别为8.45,0.15,1.47,0.43万km2。按侵蚀强度划分,轻度侵蚀、中度侵蚀、强烈侵蚀、极强烈及以上侵蚀面积分别为5.59,3.54,0.99,0.38万km2。按侵蚀营力划分,水力、风力侵蚀面积均为5.25万km2,风力侵蚀主要发生在科尔沁沙地和浑善达克沙地,其它地区以水力侵蚀为主。按侵蚀地类划分,水土流失主要发生在坡耕地和疏草地,耕地和草地流失面积分别为3.35万km2和4.82万km2。

由于土壤侵蚀,西辽河流域严重退化的草场产草量降至原来的1/3左右[6-7],东辽河流域土壤有机质含量由开垦初期的10%以上下降到1%~2%,柳河流域部分坡耕地仅450 kg/hm2左右,失去了农业利用价值。由于侵蚀泥沙淤积,西辽河流域已有89座水利工程报废,柳河河口的沙滩竟高出辽河河床近3 m,严重威胁河道行洪安全[8-9]。

2 水保分区原则及方法

2.1 分区原则

1)区内相似性和区间差异性。

流域由多个地理单元组成,各自然单元因地带性因素和非地带性因素表现为相似性和差异性。水土保持分区就是依据水土流失的主导性因素,对各自然单元进行归类划分,要做到区内差异性最小,区间差异性最大,从而满足集中连片治理的需要。相似性主要表现为,同一区内的土壤侵蚀类型、侵蚀强度和水土流失发展趋势基本一致;同一区内的自然条件、自然资源、社会经济状况及农林牧生产发展方向基本相同;同一区内水土流失治理方向和防治措施基本一致[10-12]。

2)适当照顾行政区划、流域完整性的原则。

水土保持分区是为区域环境保护决策、水土保持防治规划及规划措施的有效实施服务的。目前我国正在将规划纳入国家行政管理范围,建立规划管理行政责任追究制度[13]。因此,分区时在考虑自然单元完整性的基础上,尽量保持行政区划的完整性,一者可以方便领导层决策及水土保持规划任务的分解与落实;二者使水土保持规划最大可能的与农业、林业、社会经济等规划衔接;三者便于规划过程中资料、数据的收集及分析比较。另外考虑到水利部门是水土保持的主管部门,为了与其他涉水行业达到更好的协调、沟通,应综合考虑流域、水资源分区、水功能区划的完整性。

2.2 分区分级方法

根据侵蚀营力将流域划分为风力、水力侵蚀等一级区。在一级区内把地貌类型、水土流失强度和土地利用作为主要指标,根据上述分区原则,运用叠置法,将流域划分为多个个水土保持二级区。

3 水保分区及防治策略

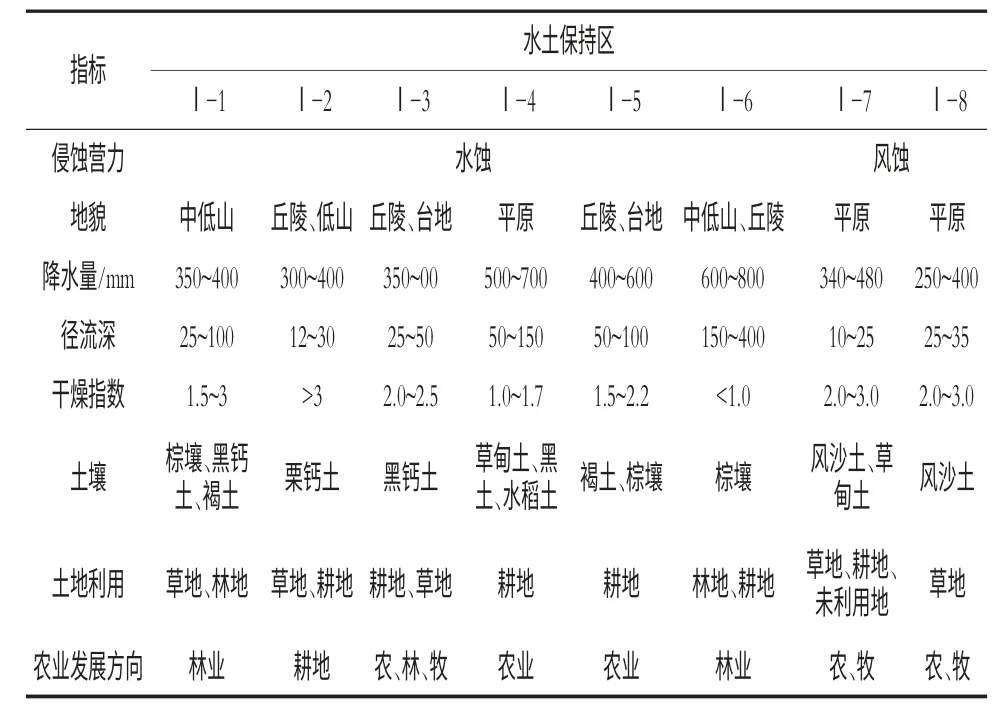

根据上述分区原则与方法,建立了水土保持分区指标体系(见表1),利用RS和GIS等多种技术手段和方法,将辽河流域分为风蚀、水蚀两个一级区。在一级分区的基础上又将辽河流域分为8个二级区,并制定每个区的防治策略。

3.1 辽河源头中低山水蚀区(Ⅰ—1)

辽河源头中低山水蚀区为老哈河、西拉木伦河、查干木伦河等河流的源头地区,总面积4.73万km2。土地利用以草地和林地为主,分别占土地总面积的49%和28%。地貌以中海拔中起伏山地和小起伏山地为主,山势陡峻,土层浅薄。水土流失严重,以水蚀为主,流失率达60%。近年来由于农牧比重上升,天然植被受到进一步破坏,水土流失加剧。水土流失主要发生在稀疏草地上,草地流失面积占总流失面积的62%。

该区为辽河源头水源涵养区,生产发展方向以林业为主,林牧结合。水土流失防治以涵养水源、控制泥沙下泄为中心,以现有林草保护、稀疏林、稀疏草地治理和水源涵养林建设为重点。通过严格限制生产建设项目,对天然次生林、人工林加强封育保护,对稀疏林、稀疏草地进行补植、改造,在荒坡地营造水土保持林,促进植被的恢复和增加,达到涵养水源、控制泥沙下泄、保护生物多样性的目的。同时,加大休牧还草、禁牧舍饲力度,发挥生态自我修复能力。该区重点治理区域为赤峰市辖区西部、喀喇沁旗中西部、翁牛特旗西部、克什克腾旗东部、林西县。同时对克什克腾旗东部、平泉县、宁城县西部和扎鲁特旗北部区域进行重点保护。

表1 辽河流域水土保持分区指标体系

3.2 大兴安岭南麓丘陵水蚀区(Ⅰ—2)

大兴安岭南麓丘陵水蚀区位于西拉木伦河北岸,总面积1.37万km2。地貌以低海拔丘陵为主,低山镶嵌其间,沟壑纵横,地形破碎。土地利用以草地和耕地为主,分别占土地总面积的54%和28%。由于毁林毁草开荒、超载放牧,水土流失严重。水土流失以水蚀为主,流失率达68%,主要发生在稀疏草地和坡耕地上,草地和耕地流失面积分别占流失总面积的60%和27%。

该区是草原生态保护区,生产发展方向以牧业为主,农牧结合。水土流失防治以草地保护、坡面和侵蚀沟道治理为重点。对植被较好的草地营造以灌木为主的防护林和饲料林,建立人工饲草基地,制定适宜的载畜量,严格控制牲畜头数,实行轮封轮牧。对退化严重的草地实施休牧还草、改良更新等措施。对坡耕地采取建地埂植物带、改垄等水土保持耕作措施,同时营造以灌木为主的防护林,发展集水灌溉设施。侵蚀沟治理坚持治坡与治沟相结合,采用沟头防护、沟坡植树、沟谷布设谷坊等综合性措施。该区重点治理区域为扎鲁特旗中部、巴林左旗南部和巴林右旗中部。

3.3 老哈河中上游丘陵水蚀区(Ⅰ—3)

老哈河中上游丘陵水蚀区包括老哈河中上游、教来河上游地区,总面积1.72万km2。地貌以低海拔丘陵、中低海拔洪积台地为主,沟壑纵横,地形破碎。土地利用以耕地和草地为主,分别占总土地面积的54%和27%。由于坡地较多、过度开垦和放牧,水土流失较为严重。水土流失以水蚀为主,流失率为43%,主要发生在稀疏草地和坡耕地上,草地和耕地流失面积分别占总流失面积的46%和38%。

该区为农牧结合区,生产发展方向为农、林、牧结合,积极发展多种经营。水土流失防治以控制泥沙下泄、保护坡耕地为中心,以坡耕地治理、沟壑治理和草地退化防治为重点。对禁垦坡度以下坡耕地通过修建梯田、地埂植物带等工程措施,建设高标准基本农田;对禁垦坡度以上的坡耕地,有计划地还林还草。多林种配套开发荒山荒坡,积极发展经济林,建设商品林果生产基地。治坡与治沟相结合,坡面水平沟、鱼鳞坑整地后,网、片、带相结合营造水土保持林、经济林和薪炭林;侵蚀沟道建立完整的沟壑防护体系。该区重点治理区域为赤峰市辖区东部、翁牛特旗中部和建平县。

3.4 科尔沁风蚀区(Ⅱ—1)

科尔沁风蚀区位于大兴安岭和燕山山地东延相交叉的三角地带,西辽河贯穿其境内,总面积6.15万km2。该区地表组成为深厚的第四季松散沉积物,沙物质丰富,主要地貌类型包括沙丘、低缓起伏沙地、丘间低地和冲积平原,中部冲积平原是该区的主体,坨甸相间是该区地貌的主要特色[6,14]。区内多年平均降水量340~480 mm,干燥指数2~3。年平均风速3.5~4.5 m/s,最大风速25~40 m/s,风日每年出现日数为210~310 d。由于干旱多风,沙丘密布,植被稀疏,牧业超载放牧、无计划地打草搂草等,使该区风蚀及沙化严重。该区以草地、耕地和未利用地为主,分别占总面积的41%,30%和21%。区内水土流失以风蚀为主,流失率达70%,主要发生在疏草地、耕地和未利用地,流失面积分别占总流失面积的45%,31%和19%。

该区是典型农牧区,生产发展方向以牧业为主,农牧结合。水土流失防治以控制沙漠化蔓延,减少地表扬沙起尘为中心,以流动半流动沙丘、沙漠化草场和农田治理为重点。对流动、半流动沙丘实行封育禁牧,在流动沙丘上设置植物沙障和机械沙障,固定沙丘;在已固定的丘间低地成片种草或营造以灌木为主的薪炭林、放牧林;辅以人工补播、飞播等措施,达到固沙治沙的效果。对植被较好的草地通过营造防护林和饲料林、建立人工饲草基地等措施积极进行草场建设;同时制定适宜的载畜量,严格控制牲畜头数,实行轮封轮牧;对沙化、退化严重的草地实施休牧还草、改良更新、大力推行舍饲和草库伦建设等措施。对风蚀和风积严重的农耕地,退耕种树种草;对水土流失较轻的平滩地农田,营造防护林,增加灌溉设施,发展水浇地,在耕作措施上因地制宜地推广免耕、带状耕作、伏耕压青、留茬耕作等保育措施。此外,在草原上禁止滥挖、滥采野生植物等人为破坏活动;对泡沼、湿地实施有效保护。该区重点治理区域为翁牛特旗东部、敖汉旗北部、奈曼旗和库伦旗北部。

3.5 浑善达克风蚀区(Ⅱ—2)

浑善达克风蚀区位于内蒙古高原东部边缘,总面积0.29万km2。地貌属风积地貌。多年平均降水量为250~400 mm,干燥指数2~3,众多小湖、水泡子和季节性小河分布区内。土地利用以草地为主,草地占总土地面积的82%,景观表现为“疏林沙地”或“疏林草原”。水土流失以风蚀为主,流失率为65%,主要发生在稀疏草地,草地流失面积占总流失面积的82%。

该区海拔较高,气候寒冷,枯草期长,草地退化、沙化严重。水土流失防治以控制沙漠化蔓延趋势,减少地表扬沙起尘为中心,以封禁保护和治理沙化、退化草地为重点。在有效保护现有林草植被的基础上,重点实施封沙育林育草,辅以飞播造林种草和人工造林种草,大力营造防风固沙林和草场防护林,建设高寒漫甸草田林网,有计划地轮牧、禁牧、休牧,建设水利配套工程,保护和恢复沙区植被,建设林草结合的防风固沙阻沙带,有效控制地表扬沙。

3.6 辽干平原水蚀区(Ⅰ—4)

辽干平原水蚀区沿辽河干流南北分布,为辽河泥沙塑造的大平原,总面积3.45万km2。该区垦殖指数高达70%,植被覆盖率低,是我国主要的商品粮生产基地之一。土地利用以耕地为主,占总土地面积的74%;城乡、工矿、居民用地占12%,比例相对较高。水土流失以水蚀为主,兼有风蚀,流失率仅为9%,水土流失主要来自农田耕作、生产建设项目所造成的人为水土流失及河岸的水流冲刷、滑坡和崩岸。

该区城镇集中,开发建设活动频繁,水土流失防治以控制人为水土流失为中心,以完善农田防护林网和加强生产建设项目管理为重点。加快高产稳产基本农田建设,大力改造中低产田,改良土壤,改善生产条件,增强农业综合生产能力;加强水土保持监督工作,防止人为水土流失。对沈阳市辖区、灯塔市西部、海城市西部、辽阳县西部和大石桥市西北部等区域,加强水土保持监督工作,防止人为水土流失的发生。

3.7 辽干西部丘陵水蚀区(Ⅰ—5)

辽干西部丘陵水蚀区位于辽河干流的西部,总面积1.52万km2。地貌主要为黄土覆盖的低山丘陵和黄土台地,地形破碎,沟壑纵横。土壤类型主要为褐土、草甸土、棕壤和风砂土,土壤粉砂粒含量多,黏粒少,抗蚀能力低。土地利用以耕地为主,占总土地面积的70%。该区水土流失严重,以水力侵蚀为主,流失率为40%,阜新、彰武县北部及康平县西北部兼有风蚀。水土流失主要发生在坡耕地上,耕地流失面积占流失总面积的66%。

该区水土流失对下游基础设施和辽干中下游商品粮基地构成严重威胁,是国家及辽宁省治理的重点区域。水土流失防治以保护坡耕地、减少泥沙下泄为中心,以坡耕地治理和沟壑治理为重点。对禁垦坡度以上的坡耕地,有计划地还林还草;对禁垦坡度以下坡耕地采取修筑梯田、建地埂植物带、改垄等措施,建设高标准基本农田。加强荒山荒坡治理,坡面水平沟、鱼鳞坑整地后,营造水土保持林、经济林和薪炭林。加大沟道治理力度,以沟头防护、谷坊、塘坝等为重点,建立完整的沟壑防护体系。此外对阜新、康平、彰武县北部沙化地区大力营造农田防护林、防风固沙林,增加植被,控制风蚀向南扩展。柳河流域为该区的重点治理区域,阜新市辖区及阜新县东部也是该区的重点监督区域。

3.8 辽干东部低山丘陵水蚀区(Ⅰ—6)

辽干东部低山丘陵水蚀区位于辽河流域的东部,总面积2.89万km2。区内山峦起伏、地形陡峻,地势随山脉走向由东北向西南逐渐降低。气候湿润,林草植被覆盖率较高。土地利用以林地、耕地为主,分别占总土地面积的66%和28%。水土流失以水蚀为主,流失率为21%。由于降雨强度大,山高坡陡,汇流时间短,常有山洪及泥石流等自然灾害发生。该区生产建设活动比较集中且频繁,致使林草植被减少,水土流失强度增大。

该区是大伙房、观音阁等水库上游水源涵养区,水土流失防治以水源涵养、生物多样性保护为中心,以林草植被保护、生产建设项目管理、蚕场治理和水土流失面源污染防治为重点。通过大规模开展生态修复,对现有天然林、人工林进行全面保护;对稀疏林、灌木林进行补植、改造,发展多树种多层次的混交林;对沙化或趋于沙化的蚕场停止放蚕,进行柞树更新、补植和改良;对局部流失严重地区进行重点治理。同时,加强溪沟、小河道整治工作,防止泥石流等自然灾害的发生。搞好预防监督工作,严格生产建设项目管理,加大对毁林栽参、乱开乱垦等行为的整治力度,防治人为水土流失。东辽河上游低山丘陵区域为该区的重点治理区域。抚顺市辖区、抚顺县、本溪市辖区、本溪县、辽阳市弓长岭区、灯塔市东部、鞍山市东部、海城市东部和辽阳县东部为该区的重点监督区域。清源县、抚顺县和新宾县为饮用水源重点保护区。

[1]孙继敏,刘东生.中国东北黑土地的荒漠化危机[J].第四纪研究,2001,21(1):72-78.

[2]党连文.辽河流域水利建设成就与展望[J].东北水利水电,1999(10):8-13.

[3]王西琴,李力.西辽河断流问题及解决对策[J].干旱区资源与环境,2007,21(6):79-83.

[4]常原飞,贾振邦,赵智杰,等.辽河COD变化规律及其原因探讨[J].北京大学学报(自然科学版),2002(4):535-542.

[5]王礼先.林业生态工程技术[M].河南:科学技术出版社,2000:205-243.

[6]蒋德明,刘志民,曹有成,等.科尔沁沙地荒漠化过程与生态恢复[M].北京:中国环境科学出版社,2003:32-62.

[7]张学俭,武龙甫.东北黑土地水土流失修复[M].北京:中国水利水电出版社,2007:40-49.

[8]李和信,李忠辉,郑秀文.忍看黑土付流波—东北黑土区水土流失调查[N].人民日报,2002-8-15(11).

[9]高以诺.保护黑土地 保护北大仓—关注东北黑土区水土流失[N].经济日报,2002-12-4(11).

[10]唐克丽.中国水土保持[M].北京:科学出版社,2004:576-614.

[11]景可,王万忠,郑粉莉.中国土壤侵蚀与环境[M].北京:科学出版社,2005:343-359.

[12]舒若杰,高建恩,赵建民,等.黄土高原生态分区探讨[J].干旱地区农业研究,2006,24(3):143-148.

[13]王治国,王春红.对我国水土保持区划与规划中若干问题的认识[J].中国水土保持科学,2007(1):105-109.

[14]朱震达.中国沙漠概论[M].北京:科学出版社,1980:58-61.