二氧化碳减排与经济增长——基于中国数据的实证分析

范勇

(华东交通大学经济管理学院,江西南昌330013)

我国二氧化碳的排放量从2006年起就超过美国,至今都是世界上最大的二氧化碳排放国,更有甚者,我国碳排放总量目前还在呈逐年上升的态势。因此,在当前发展低碳经济的国际潮流下,我国推动实现二氧化碳减排的任务十分艰巨和紧迫。尽管如此,我国政府仍然提出了一个节能减排的宏伟目标,即通过加大我们节能、提高能效和增加森林碳汇的力度,大幅度降低碳排放强度,实现到2020年单位GDP二氧化碳排放量下降40%~45%的目标。就目前的实际情况而言,我国要实现上述二氧化碳减排目标,还面临着经济、技术、制度等方面的诸多障碍和困难,这些困难势必使我国减排的努力需要付出更大的代价。在当前我国经济形势还前途未卜的背景下,我们节能减排的努力到底会对我国经济社会发展产生什么样的影响?本文的目的就是要通过对二氧化碳排放与我国经济增长之间关系的实证分析来回答这一问题。

源于二氧化碳排放与经济增长关系问题的重要意义,这一问题越来越成为众多学者研究的一个焦点[1]。学术界对二氧化碳减排与经济增长关系问题的关注,最初来自于对环境质量与经济增长之间关系问题的讨论。近年来,在全球气候变化危机加剧的背景下,随着全球二氧化碳排放量的逐年上升,特别是2003年首次提出低碳经济概念后,对环境质量与经济增长关系问题讨论的重点,就有越来越向二氧化碳排放与经济增长关系问题上倾斜的趋向[2]。这种情况在中国尤为明显。由于中国面临巨大的二氧化碳减排压力,近几年,关于二氧化碳排放与我国经济增长的关系问题、中国二氧化碳的环境库茨涅茨曲线问题、以及中国二氧化碳排放的驱动因素等问题都成了目前国内学术界讨论的热点问题[3-6]。其中,对我国经济增长与二氧化碳排放的关系问题的研究,由于数据和研究方法上的差别,研究结论也存在较大的差异,研究结果并非都一致支持两者间呈倒U型的库茨涅茨曲线关系的经验结论[7-9]。本文利用我国1978-2010年的时间序列数据,综合运用协整检验、格兰杰因果关系检验以及误差修正模型等实证研究方法,来分析我国二氧化碳排放与经济增长的关系,特别是经济增长对二氧化碳排放的长期影响和短期影响,同时得出相应的经验研究结论及其政策性启示。

1 二氧化碳减排与经济增长关系的实证分析

对二氧化碳排放量与经济增长关系问题的实证分析,本文采用协整检验和向量误差修正模型方法,来揭示二氧化碳减排与经济增长的长期均衡和短期均衡关系。协整检验有两种不同的方法,即E-G两步法和基于向量自回归模型方法的JJ(Johansen-Juselius)协整检验。由于EG法局限较多,而Johansen方法更具有普遍性,因此,本文采用JJ检验方法[10]。主要的分析步骤包括:首先运用单位根的ADF检验方法来对各变量进行平稳性检验;然后建立VAR模型进行JJ协整检验和向量误差修正模型分析,从而考察变量之间的长期与短期关系;最后通过格兰杰因果检验进一步验证二氧化碳减排和经济增长的关系。

1.1 分析变量及数据处理

本文实证分析所涉及的变量包括二氧化碳排放量与经济增长两个变量,我们分别采用人均二氧化碳排放量与实际人均实际GDP来表示。人均二氧化碳排放量(PCO2)为各年二氧化碳排放总量除以当年总人口数,其中二氧化碳排放量1978-2006年的数据来源于世界银行的WDI数据库,2007年数据取自于Yan Yunfeng和Yang Laike[4](2009)文章中的数据,2008年以后的数据系本文作者根据灰色预测方法推算的结果;人均实际GDP(PY),由历年实际GDP除以各年年底人口总数计算得到,历年实际GDP以1995年不变价格计算,基础数据来源于《中国统计年鉴2011》。

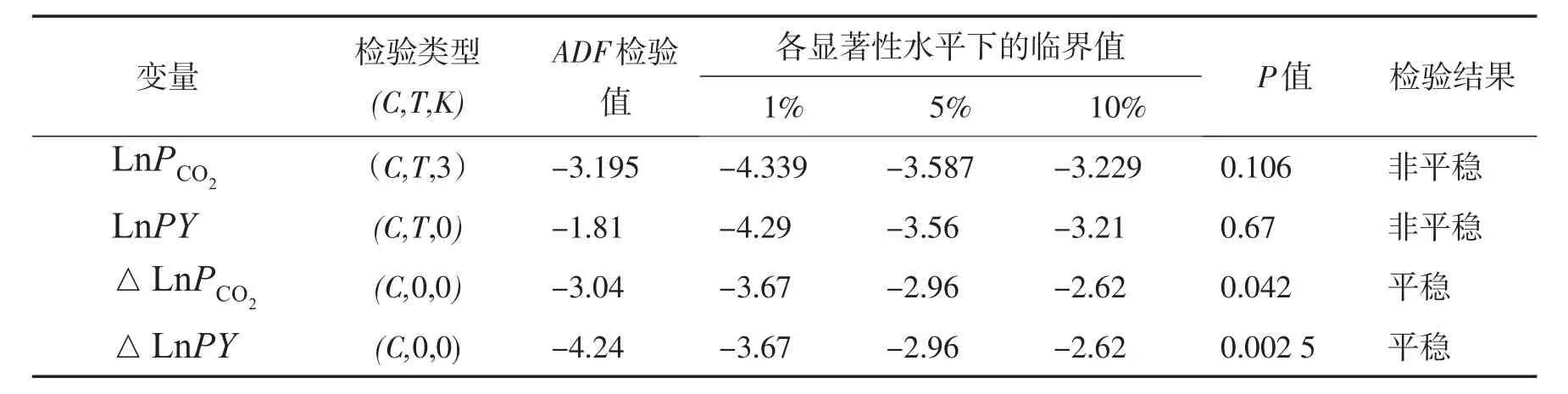

1.2 变量平稳性的单位根检验

在时间序列分析中,为了避免虚假回归问题,首先需要对相关变量进行平稳性检验。所谓平稳性,就是指一个序列的均值和自协方差不随时间变化而改变,符合这一要求就说它是平稳的;相反,如果这个序列的均值和自协方差随时间变化而变化,则是非平稳的。差分平稳序列称为单整,记为I(d)。

对变量的平稳性检验可以有不同的方法,本文采用ADF单位根检验方法。为了尽可能消除数据异方差性的影响,本文对所涉及的变量采取对数化处理,并记为LnPCO2和LnPY。表1的单位根检验结果表明,人均二氧化碳排放量和人均实际GDP两个变量的对数值均为非平稳时间序列,但经过一次差分后为平稳时间序列,我们把这种经过一次差分变成平稳的时间序列,称作1阶单整,记为I(1)。

表1 变量的单位根检验结果Tab.1 Unit root test

表1中△LnPCO2,△LnPY分别表示原序列的差分;检验类型中的C表示单位根检验方程中包含常数项,T表示包含时间趋势项,K表示滞后阶数。单位根检验的类型由各变量的折线图及单位根检验的原理确定,滞后阶数K依据AIC和SC准则确定。

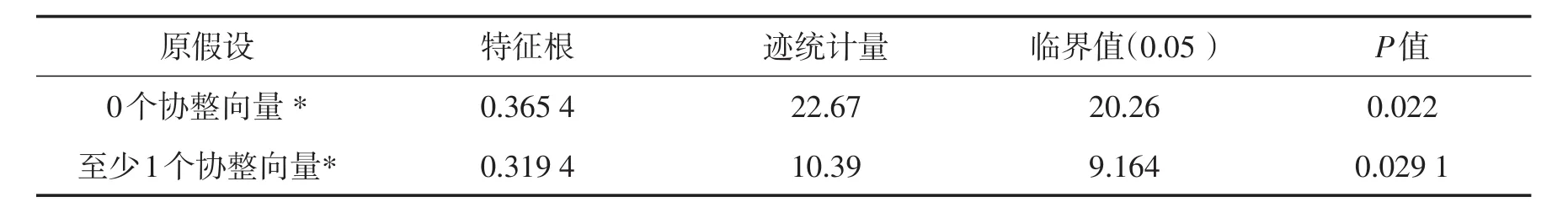

1.3 协整检验与误差修正模型分析

协整检验有一个前提是要求所有变量必须满足同阶单整。上述单位根检验的结果表明人均二氧化碳排放量与人均实际GDP这两个变量均为一阶单整。对于服从I(1)过程变量的协整检验,我们采用Johan⁃sen检验方法,由于这种方法是以向量自回归(VAR)模型为基础来检验回归系数,因此需要建立相应的向量自回归模型。而向量自回归模型的有效性必须要满足两个条件,一是滞后期的选择,二是模型的稳定性。对于前者,如何选择最优的滞后期,一般情况下应该根据似然比检验、AIC和SC信息准则等加以确定。而后者关于模型稳定性的问题,我们可以利用滞后期确定后的VAR模型的特征方程的根的大小来判断,如果模型特征方程的根的倒数值均小于1,也就是说都在单位圆之内,即表示该向量自回归模型是稳定的。

依据上述原则,本文用作协整检验的向量自回归模型的滞后期确定为滞后4期,而且该模型的稳定性检验表明所有特征方程的根的倒数值均小于1。最后我们可以得到协整检验的具体结果。如表2所示。

表2 协整检验结果Tab.2 Co-integration test

表2所示的Johansen协整检验表明,人均GDP和二氧化碳排放量在0.05的显著性水平上至少存在一个协整向量,标准化后的协整向量为(1,-0.431,2.559)。所以,协整方程为

方程的括号内数据为标准差,ecm代表均衡误差(残差),t代表时期,表明该变量为时间序列。上述协整方程说明了人均GDP和二氧化碳排放量之间必然存在长期均衡关系。长期中,人均二氧化碳排放量与人均GDP呈单调递增关系。人均二氧化碳排放量对人均GDP的弹性为0.431,也就是说,在其他条件不变时,人均GDP每增加1%,二氧化碳排放量增加0.431%。

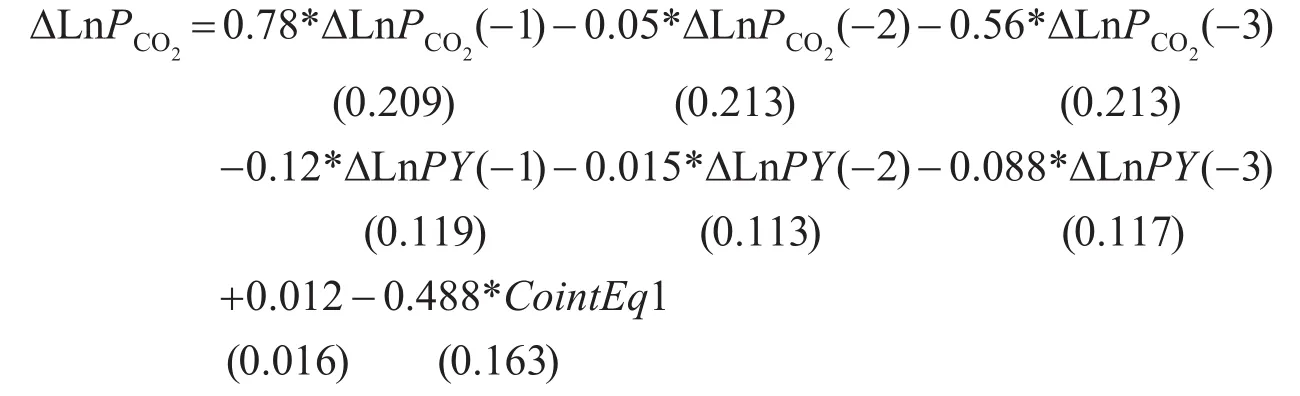

上述协整分析描述了二氧化碳排放和国内生产总值之间的长期关系,但不能体现短期动态变化的特征。对于解释二氧化碳排放量的变化而言,由于长期和短期作用都可能是十分重要的,因此,本文在前面建立的VAR模型的基础上,进一步估计了向量误差修正模型,以此来描述上述变量之间的短期动态关系。

上式中符号△表示差分,(-1)表示滞后一期,以此类推。括号内是标准误差,CointEq1表示误差修正项,用以体现长期均衡对短期波动的影响,其系数的大小反映了对偏离长期均衡的调整力度。上式中,误差修正项的系数为小于零,符合反向修正机制。上述模型中各解释变量差分的滞后项的系数表明了这种短期的影响关系。结果表明,短期内,经济增长水平对二氧化碳排放的影响表现为负向关系,即经济增长使二氧化碳排放减少,但经济增长对二氧化碳排放的这种反向影响在统计学意义上并不显著;短期内对二氧化碳排放起到显著影响的是其滞后项,这种影响总体上表现为正相关关系,而且滞后一期的二氧化碳排放对当期排放的影响表现为正效应,但滞后期越往后,其影响则减弱并转为负效应。这应该是符合经验的,即前期二氧化碳排放越严重,本期减排的压力就会越大,在较短的时期里,二氧化碳减排存在一定的惯性。

1.4 格兰杰因果关系检验

本节我们采用格兰杰因果关系检验来进一步验证经济增长和二氧化碳排放量之间的关系。进行格兰杰因果关系检验同样需要选择最优滞后期,其滞后期数可以由相应的VAR模型的最优滞后期来确定。经济增长和二氧化碳排放量之间的格兰杰因果关系检验结果如表3所示。

表3的检验结果表明,在5%的显著性水平下,经济增长是引起二氧化碳排放量增加的格兰杰原因,但二氧化碳排放却并非经济增长水平变化的原因。这一结论不仅符合我们的经验认识,而且也和本文前面的分析结论相一致。

表3 格兰杰因果检验Tab.3 Granger causality tests

2 研究结论及政策含义

本文通过对我国二氧化碳减排和经济增长两者之间关系的实证分析,得出如下结论:

1)二氧化碳减排和经济增长之间存在稳定的长期均衡关系。对非平稳变量人均二氧化碳排放量与人均实际GDP的协整检验表明,二氧化碳排放量与国内生产总值之间呈现出正相关关系。换言之,伴随着我国经济发展水平的不断提高,二氧化碳排放也随之水涨船高。这一趋势对我国实现低碳经济发展模式的转型和二氧化碳减排的努力势必带来不利影响。

2)格兰杰因果检验进一步验证了经济增长对二氧化碳减排存在着显著影响。经济增长水平是引起二氧化碳排放量增加的格兰杰原因,但二氧化碳排放量不是经济增长水平变化的格兰杰原因。也就是说,在目前的经济模式下,尽管经济增长会对我国二氧化碳减排带来压力,但二氧化碳减排的努力却并不会对我国经济发展产生负面影响,这也进一步说明我国实现经济低碳发展具有可行性。

3)利用向量误差修正模型对经济增长与二氧化碳减排关系的短期效应分析表明,经济增长对二氧化碳排放的影响表现为负向关系,但这种负影响并不显著;同时,实证分析还表明,短期二氧化碳排放存在一定的惯性,即前期二氧化碳排放越严重,本期减排的压力就会越大。这也说明减少二氧化碳排放量的任务十分紧迫,越往后压力越大,我们付出的代价也就越大。

4)综合上述研究结论,得出如下政策性推论:二氧化碳排放量和经济发展水平之间的这种正相关关系,说明过去我国长期以来走的是一条高碳排放的发展之路,正是由于高碳经济的发展模式,才使我国出现经济越发展,二氧化碳减排的压力就越大的问题。所以,如果不从根本上改变过去这种高碳发展模式,努力提高能源利用效率,降低二氧化碳排放量,必然会对我国经济社会的可持续发展带来不利影响。实际上,转变经济发展模式,兼顾经济发展和二氧化碳减排的双重需要,也是我国应对全球气候变化以及实现可持续发展的内在要求。

5)减少二氧化碳排放、实现经济低碳发展,其根本是我国经济结构的转变,主要途径在于调整和优化我国不合理的能源消费结构,开发新能源替代传统化石能源,努力提高能源的综合利用效率,加快技术进步降低能源消费过程中二氧化碳排放,并通过制度创新来促进这一目标的实现。

[1]胡辉.我国铁路运输系统节能问题的研究分析[J].华东交通大学学报,2011,28(6):73-79.

[2]刘小丽,孙红星.中国国民经济增长与CO2排放量的关系研究[J].工业技术经济,2009(2):74-77.

[3]林伯强,蒋竺均.中国二氧化碳的环境库兹涅茨曲线预测及影响因素分析[J].管理世界,2009(4):27-36.

[4]YAN YUNFENG,YANG LAIKE.CO2 emissions embodied in China-U.S.Trade[J].中国人口·资源与环境:英文版,2009(3):35-42.

[5]李国志,李宗植.二氧化碳排放与经济增长关系的EKC检验——对我国东、中、西部地区的一项比较[J].产经评论,2011(6):139-151.

[6]赵成柏,毛春梅.二氧化碳排放与经济增长——基于分位回归验证Kuznets假说[J].统计与决策,2011(16):98-100.

[7]傅京燕,裴前丽.我国经济增长对二氧化碳排放影响的实证分析——基于一般均衡模型的分解方法[J].产经评论,2011(4):104-114.

[8]仲伟周,孙耀华,庆东瑞.经济增长、能源消耗与二氧化碳排放脱钩关系研究[J].审计与经济研究,2012(6):99-105.

[9]张莉,吕碧洪,李伟.近10年中国不同区域CO2排放现状和特征[J].浙江大学学报:理学版,2012(5):552-557.

[10]黎毅,汪小勇,蔡丽倩.企业循环经济实施对其财务绩效影响的实证分析——以太钢不锈为例[J].华东交通大学学报,2010,27(4):105-110.

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)