从客家人的迁徙史看赣南客家山歌的演变与发展

唐玉琴,杨 婷,周琳添

(1.华东交通大学艺术学院,江西南昌330013;2.南昌市文化艺术中心,江西南昌330008)

赣南地处赣江源头,是江西与闽西、粤东、粤北、湘南的连接地,也是客家人历次大规模由北向南迁徙,沿赣江逆流而上的首站。大批迁徙而来的客家人在古赣州城北的三江合流处(今赣州市北门外的龟角尾),分两路沿西边的章江与东边的贡江继续前行。他们中的一部分人落户在赣州城外章江、贡江沿岸的山脚村落,另外一些人则南迁至闽西、粤东、粤北各地的山区(也有少量流落到湘南一带),形成赣粤闽客家人聚居的三角地带。以赣州市为中心,周边县市按照章江、贡江水系流域,分为河东、河西两大片。赣南客家山歌就是在章江贡水萦绕的山乡大地上开出的艳丽花朵。

1 赣南客家山歌语言的形成与演化

赣南山区,山多林密,居住在这里的客家人,大部分劳动生活与山林有关。虽说劳作艰辛,但在繁重的劳动之余,客家山歌成为陪伴客家人度过艰难生活的精神食量,成为客家人生活、生命的一部分。正如赣南民歌集成中所述“唱戏一半假,山歌句句真”,客家山歌的歌词内容反映了客家人生活的各个方面,是口头民间文学的精品。

1.1 语言的原发性因素

“语言的形成和发展经历了漫长的历史发展时期,绝不是一个人或一代人所为”[1]。客家人是外来移民,是北方汉人南迁移民的一支,是在漫长岁月里筚路蓝缕,颠沛流离,历尽艰辛,不断融合沿途原住居民而逐渐形成发展起来的拥有1亿多人的大民系。对于一个擅长于迁徙的族群,由于其迁移的途径、与土著的关系以及移居地的环境条件不同,会对当地方言产生或多或少的影响,甚至演化派生出新的方言。由于“客家是带着文化迁徙的族群。为了加强文化认同,增强族群的凝聚力,只有通过移植原乡文化”[2]。客家方言中大量由先民从北方带来的汉语古韵字,如:食(吃),着(穿),朝(早晨),昼(白天),索(绳子),乌(黑)归(回),以及客家官话很接近中州的河南话等,均说明客家语言的中原母语性。关于“兴国山歌是从古代汉乐府曲牌衍生演化过来的”说法,以及“兴国山歌中的客家方言音韵与中原古汉语、古诗歌的音韵有着某些惊人的相似,有着千丝万缕的联系”[3]的论述,证明了客家人的根在汉族。

1.2 语言的流变性因素

汉语言作为汉民族的一个构成因素,与汉民族一样有着悠久的历史,在不同时期、不同社会、不同的人文、地理条件下随着社会发展、民族融和与迁徙等过程,逐渐分化、整合,于是,先后产生了各种不同的地方方言。客家方言就是其中最具代表性的移民方言之一。中原汉人的五次迁徙一方面带来了古老的中原文化,造成了文化的传播,另一方面又使不同地域的文化发生交流,产生新的文化。随着世事沧桑,年代久远和长期流变,汉语中的不少字词已不同程度地游离了汉字原来的音调和意思。如爷(ya父),爹(dia祖父),聊(玩),歇(睡),叫(哭)等。另外,大批汉民在与畲、瑶等当地的土著居民发生血缘、经济文化上的交融中,也相继出现了很多无汉字或无确切汉字书写的字词。如:nai(我),ji几,(他)eng,唔(不),qi(站),bu(蹲),ba(给),ge(的)等等。

1.3 语言的本土性因素

在赣南辖区内的十八个县市区中,除赣州市、信丰县外,其余地方的方言均统称为客家话。然而,即使同为客家话,各县方言也不同。例:河西片的南康、大余、上犹、崇义县方言相对接近,语言中强调韵尾。如:他们在鼻化音中多为前鼻音“n”,发音部位基本在口腔的前半部分。如:把“吃饭”念作“sei fan”,把“干什么”念作“zuo ma gei”,由于发音部位靠前,其声音共鸣基本产生在口腔的硬腭部分,声音扁平。而在龙南方言中的鼻化音多有后鼻音“ng”,如把“吃饭”念作“si fang”把“干什么”念作“wu xin gaing”,口腔相对开的大些,发音部位注重口腔的前后整体运用,声音建立在口腔软硬腭兼有的整体共鸣上,声音较为圆竖。而安远县方言中大量的后鼻音不归韵的语言习惯,则明显地保留了陕西、甘肃一带的语调特点。另据曾姓族谱记载,如今居住在兴国县梅窖镇三僚村的曾氏客家人,是与西汉末年自山东南迁至江西吉安市西南的曾氏客家同一支脉。虽然他们同属一个氏族,但由于客居地不同,即使是同为曾氏客家族人,却说着不同的方言。而造成语音变化的原因主要有两种:“一种是来自语言内部的原发性音变,是同质结构内的音韵变迁;一种是由语言接触引发的音变,较多地表现为异质结构在同源系统内的叠加”[4]。这两种变化在客家方言中尤为突出,客家人语言的变化一是来自客家人从中原祖居地带来的母语因素,即原发性因素;二是经过不同时期和不同年代移民迁徙,与沿途经过的不同地域方言的接触影响,即流动性因素;三是与当地土著居民交流中所受的土语影响因素,即本土性因素。因而得出如下推理,即客家语系的形成包含了3个方面的重要因素:中原母语;沿途各地方言;本地土语。“社会的分裂和人民的大规模迁徙造成了方言的分化。不同地域的社会生活制约着方言发展的方向和内容”[5]。尽管客家人这个来自北方的移民族群一直处于大规模的动荡迁徙和开发中,但他们骨子里世代遵循的“宁卖祖宗田,不卖祖宗言”的“崇正”精神,使他们一方面顽强地沿用中原乡音,依赖与弘扬原乡文化;另一方面,他们也不可逆转地在与当地土族的语言接触中,逐渐地适应、同化和变异,这种变异的结果就是创造了既不同于南方吴侬语系,也不属北方话语系的独特的客家话语系。因为,“对于一个民族共同体来说,语言传承既是这个人类群体形成的基本条件,也是这个群体的标志”。[1]而赣南客家方言就自然而然地成为赣南客家山歌的语言基础。

2 赣南客家山歌音调的形成与演化

客家山歌是与客家先民紧密相随的生活伴侣。以兴国山歌为代表的客家语调山歌,不仅传承了古代汉乐府曲牌衍生演化的音韵遗风,也保留了中原一带山歌声调高亢、嘹亮、节奏自由的特点,并在由北向南的长途迁徙中,融进了不同地域的音调因素,从而形成具有浓郁嫁接变异和杂交色彩的客家山歌音乐。

2.1 音调元素的原乡性影响

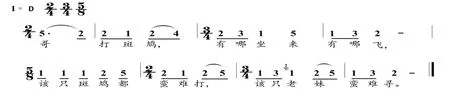

谱例1 甘肃“花儿”《下四川》[6]

谱例2河南灵宝山歌《姐儿歌》[6]

谱例3南康山歌《吹开蒙雾看娇莲》[7]

从甘肃“花儿”《下四川》,河南灵宝山歌《姐儿歌》谱例中不难发现,在赣南客家山歌《吹开蒙雾看娇莲》的曲调中,既有甘肃“花儿”《下四川》的旋律四度上行2-5,6-2特征,也有河南灵宝山歌《姐儿歌》的1̇-6,6-1̇,1̇-6-5旋律四度音程间的级进式音型特点。历经长途迁徙的客家人将黄河流域以徵(5)羽(6)商(2)三音为骨干音的徵调式五声音阶、级进为主的山歌音乐特征,巧妙地应用在《吹开蒙雾看娇莲》的音乐旋律中。高亢、辽广的甘肃“花儿”与婉转曲回的灵宝山歌曲调元素,就这样由中原辗转南迁的客家人传承和保持下来,并形成具有多重音乐元素杂交特点的赣南客家山歌《吹开蒙雾看娇莲》。

另外,在兴国山歌《打只山歌过横排》的音乐与陕北民歌《赶牲灵》的音乐比对中,我们也能看到许多相似之处:调式相同,都是徵调;音乐结构与节奏音型较为相似;旋律中均有小七度大跳与滑音的运用等。“如果说兴国的客家是从中原一带南迁的氏族,作为一种古老的文化,巫觋也一道南下”,在兴国,“唐时起,宋时兴,唐宋跳觋到至今”(跳觋,客家语念san)的“一种带有迷信色彩的文艺形式”[8],一直流传下来。它是当有人生病或是小孩受惊吓客家人用来驱鬼安魂、消灾化难的有歌、有舞、有乐和有表演程式的民间艺术形式,其音乐中常用的徵(5)、商(2)调式和5 6 1 2的骨干音特点,均与中原一带黄河流域的音乐有相似之处。作为一种早期的中原民间艺术形式——跳觋,客家人将它在兴国一带复原或移植,并且流传至今,体现了客家人在精神文化重建中对原乡文化的坚守。

2.2 音调元素的流变性影响

明末清初,清政府颁布“迁海令”,封锁了沿海地区,通令沿海居民向内地挤压(历史上著名的“湖广填四川”),人口与土地的再分配形成尖锐的矛盾,于是一部分客民只好携家出走,另谋出路。他们中的一部分人又回迁赣南,从赣南各县市姓氏源流资料来看,回迁姓氏在河西片的有些县竟占到百分之六、七十。因而,这些回迁的客民毋庸置疑地带来了南方少数民族百越文化,成了赣闽粤客家文化与南方少数民族百越文化交流的友好使者。

如:谱例4福建罗元畲族山歌《探娘歌》[6]

谱例5崇义山歌《该只老妹蛮难寻》[7]

崇义山歌《该只老妹蛮难寻》就是与福建畲族山歌《探娘歌》相近的一首赣南客家山歌,至今仍有部分蓝姓、雷姓的畲族人居住在崇义、兴国一带,虽然他们在与赣南客家人长期的生产生活劳动中已经汉化,但其山歌的音调特点仍在客家山歌中留存。

2.3 音调元素的本土性影响

客家人在赣闽粤一带的生存发展史,既是一部中原汉人与畲瑶等当地土著居民发生血缘、经济、文化交融形成客家民系的融合发展史,也是一部诗经遗风与畲瑶土韵融合、变异,形成具有“天籁之音”美称的客家山歌的融合发展史。如今居住在全南县一带为数不多的瑶族人群,仍然保留着自己的语言、服饰和生活习惯。其音调中以do、mi、sol为骨干音的宫调式山歌是汉族山歌中少有的,而赣南客家山歌中的上犹山歌《久哩唔曾到该坑》,则明显的有着全南瑶族山歌《头上挂满珍珠宝》的音调。

3 兴国山歌的文化嬗变

明清以后,闽粤一带客家人回迁所带来的有闽粤文化元素的觋歌,使兴国山歌在多次的客家人迁徙中不断发生变化。如果说当年觋歌的普及影响带动了文化它者的发展,同样,流传在兴国一千多年的兴国山歌也给觋歌注入了清新的活力。从文字内容上看,觋歌大部分是以叙事为主,有简单的比兴和夸张手法。与觋歌相比,“兴国山歌则擅长比兴、夸张、对比、拟人、谐音、反衬、重叠等等,简直无所不用其极”[8]。

从音乐形式上看,由于“山歌是山野之歌,色调明快,高亢昂扬,什么都能唱,感觉上比较“放”;而觋歌是在室内家庭演唱,色调凝重,深沉浑厚,内容庄重神圣,显得原始”[8]。以兴国山歌《生当老妹蛮难嘲》与觋歌《装身》为例可以看出,在音乐调式上二者都采用五声羽、徵调式(6 1 2 3 5 6或5 6 1 2 3 5);在节拍的组合上都是2/4 3/4 5/8拍子组成,音型、节奏型上有前十六音符与后十六音符结合交叉进行的特点,开头伴奏都是采用小锣敲击,音符都采用了颤音、下滑音的表现手法。在音区表现上,兴国山歌旋律多在中、高音区进行,觋歌的旋律进行则多在中、低音区进行,为了显示其庄重、完整的特点,旋律进行时的速度往往较平和,常常伴有和声、帮腔。用兴国方言演唱的觋歌和兴国山歌,在长期的融合借鉴中互为渗透,你中有我,我中有你,并且衍生出“兴国山歌剧”这一新的艺术样式。

“异域文化之水流过,不是简单地淌走,而是就地渗下去,与当地文化相互浸淫、融合。”[8]兴国山歌与觋歌在流传过程中的变异和衍生是其自身发展的手段,以地名命名的兴国山歌的文化嬗变和觋歌在兴国的重构,充分说明了万物皆流皆变,没有什么保存完好的原生态或原形态客家山歌,正如我们只能从少数字词中得以论证客家话是汉语言发展变异的结果一样,客家山歌的音乐也在其发展过程中,遭遇了因自然与人为的变迁、文化形态与生态环境的变迁所带来的“尴尬”。

4 结论

一部客家人由北至南的迁徙史,既推动了中原文化由北向南的传播与发展,也形成了独具魅力的赣南客家山歌艺术。赣南客家山歌的形成,包含了3个方面的重要因素:中原母语与音乐元素;沿途各地方言与音乐元素;本地土语与音乐元素。赣南客家山歌特有的文化功能,不仅保存了一个族群的集体记忆,陪伴着长期生活在山野乡间的客家人生产生活、繁衍生息,而且在“情感沟通、文化传递和族群认同等方面发挥了独特的作用”[9]。对于弘扬和研究优秀传统音乐文化,推进民族民间音乐创作与发展提供了极其珍贵的史料和价值。

[1]赵世林.论民族文化传承的本质[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2002,39(3),12-16.

[2]严奇岩.族群性和地域性:四川客家教育研究——以四川客家“崇文重教”为重点考察[D].重庆:西南大学,2007:4,27.

[3]黄健民.简述兴国山歌的发展史[C]//客家山歌新论,北京:中国戏剧出版社,2006:39-61.

[4]刘雪霞.河南方言语音的演变与层次[D].上海:复旦大学,2006:4,34.

[5]李如龙.客家方言与客家的历史文化[J].嘉应大学学报:哲学社会科学,1998(2),115-119.

[6]袁大位.江西客家民歌概述[C]//江西客家民歌研究,北京:中国文联出版社,2006:12-15.

[7]赣州地区民间歌曲编选小组.赣南民歌集成[M].赣州:赣州地区文化局,1983:5,55.

[8]唐玉琴.说“调觋”——由民俗文化活动引发的思考[J].文艺争鸣,2010,189(11),109-110.

[9]严奇岩.“宁卖祖宗田,不卖祖宗言”的文化解读[J].天府新论,2007(2),129-132.