渗透探究思想的教学 重在引导学生思维

——谈谈初中牛顿第一定律的教学

杨雄生

(北京市教育学院朝阳分院 北京 100026)

汪 瀛

(北京市赵登禹中学校 北京 100067)

牛顿第一定律是力学的基础和出发点,在力学中居于举足轻重的地位.初中物理中牛顿第一定律是惯性概念与平衡力的理论基础.

初中牛顿第一定律和惯性以及惯性现象,组成一个单元,也是初中物理的重点知识,历来为各地教研员所重视.

初中牛顿第一定律和惯性现象的教学难点在于:如何从有限次的实验结论,过渡到理想状态的物理定律;如何解读牛顿第一定律的内容,尽量吸取其中的“物理营养”;如何引导学生学会分析和解释初中涉及的“分离式”的惯性现象.

经过多年的研究和实践,笔者终于找到突破这些难点的方法.现将我们进行的一堂研究课,介绍如下,与同行交流.

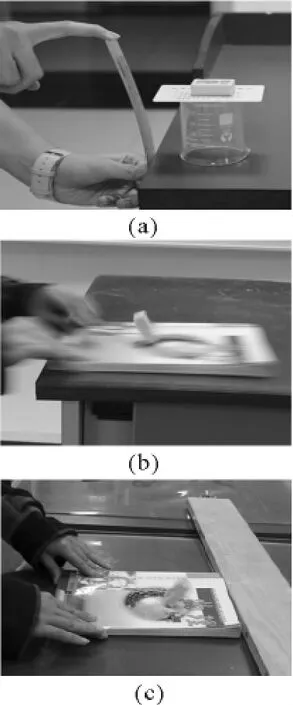

1 引入新课

用如图1所示的3个实验引入新课,图1(a)是由教师演示的常见的惯性实验,用简易的器材转化为学生实验;图1(b)是将长方形的橡皮擦,立在课本上,突然推动课本,橡皮后倒,模拟车辆启动乘客后倾的现象;图1(c)是将长方形的橡皮擦,立在课本上,先慢慢推动课本,让橡皮随课本一起运动,然后利用实验桌上的木块作障碍物使课本停下了来,橡皮前倒,模拟刹车时乘客前冲的现象.

每个实验进行前都应该先让学生猜想可能出现什么现象——预判;而后再动手实验,验证猜想是否正确;最后,叙述出现的现象,想办法给现象一定的解释.

图1 学生实验

对于图1(b)、(c)两个实验,在学生叙述现象且尚未对现象解释之前,教师应及时增加一个问题:生活中,我们遇到过这种现象吗?学生提出汽车启动时,乘客后仰;汽车刹车,乘客前倾的现象.结合学生的叙述,教师及时展示汽车启动与刹车时,乘客出现现象的图片,再让学生解释.

由于尚未学习牛顿第一定律,也没有训练过如何解释此类显示分离式的惯性现象,学生的解释往往回答不到点子上.

教师:要仔细、透彻回答这些问题,我们知识不够,还需要学习新的物理知识!

2 探究教学——探究运动和力的关系

2.1 引出探究课题

先演示如下实验;在水平面上,教师用手推小车一小段路程,松手后,小车运动一段路程停下来.

设问:看到什么现象?想到什么问题?归纳出问题:为什么小车会停下来?

学生A:因为手不推小车了,所以,它才下来.

学生B:因为小车受到桌面的摩擦力,它才会停下来.

师:是因为手不推它了,小车才停下来;还是小车受到桌面的摩擦力,它才停下来?我们通过实验探究来解决这个问题!

引出课题.探究:运动和力的关系.

2.2 引出探究实验

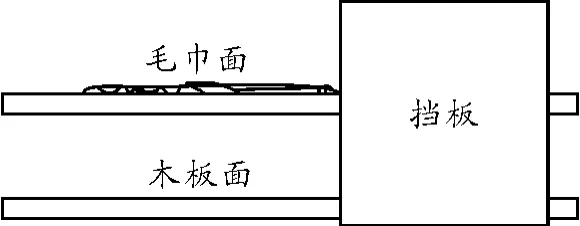

展示图2所示的实验装置,问:运动小车在木板面停下来快些,还是在毛巾面上停下来快些?

图2 运动小车实验装置

学生一致回答:在毛巾面上停下来快些!

教师演示,故意在挡板后面,对小车的推力不同,使的小车在木板面的初速度小,在毛巾面的速度大,让小车在木板面上停的快,毛巾面上停的慢!

问:看到什么现象,想到什么问题?

学生一致反对:两次实验速度不同,实验不公平!

师:大家说得很对,要探究运动小车在不同的表面上运动,停下来的快慢这个问题,需要一个条件,就是小车开始运动的速度要相同.

请大家帮我设计一个实验,能保证每次实验时,开始的速度相同!

先敞开让学生随意设计实验,过3~4min后,再让同学低头,看看课桌上提供的器材,请同学利用桌上的器材,设计一个探究“运动小车在不同的表面上运动,停下来的快慢和阻力关系的实验”,重点是如何保证每次实验时,开始的速度相同!如果还有困难,可让学生阅读教材的相关部分.

让学生介绍自己设计的实验,实验装置如图3所示.

图3 学生自己设计的实验装置

重点在于如何保证每次实验时,开始的速度相同!和如何做实验两件事情上面.在学生介绍不完整的情况下,教师给于适当的补充.

2.3 实验情况与结果

学生实验与教师辅导情况(略),实验结果如表1所示.

表1 实验结果

2.4 从有限次实验结果 过渡到理想实验规律

师:大家知道,要想得到正确的物理结论,实验的次数当然是越多越好,但,不论做多少次实验,都要有理性的思维和科学的推理,才能得到科学的结论.虽然,我们只做了3次实验,只要我们通过理性的思维和科学的推理,同样也能得到科学的结论.

师:请看表1,同学3次实验结论,假如让你再做第4次实验,你一定选什么样的材料?

生:选比第3次阻力更小的材料.

师:那么它运动的距离就会

生:比第3次更长.

师:速度的变化

生:就会比第3次更慢.

师:假如做第5次实验,你一定选什么样的材料?

生:选比第4次阻力更小的材料.

师:那么它运动的距离就会

生:比第4次更长.

师:速度的变化

生:就会比第4次更慢.

师:假如做第10次实验,你一定选什么样的材料?

生:选比第9次阻力更小的材料.

师:那么它运动的距离就会

生:比第9次更长.

师:速度的变化

生:就会比第9次更慢.

假如做第100次实验……(师生对话略)

假如做第1000次实验……(师生对话略)

假如做第10万次实验……(师生对话略)

师:总之,如果每次的阻力比上次的更小,运动的距离就更长,速度的变化就更慢.

师:假如小车在完全光滑的水平面上运动,一点阻力都不受,它会做什么样的运动?

生:匀速运动.

师:速度会不会变化?

生:不会.

师:方向会不会改变?

生:不会.

师:它将会如何运动?

生:就以这样的速度和方向一直运动下去,一直做匀速直线.

师:第一位研究运动和力关系的科学家是意大利的伽利略,他的结论:在理想情况下,如果表面绝对光滑,物体受到的阻力为零,它的速度将不会减慢,这时物体将以恒定不变的速度永远运动下去.

请注意,伽利略只提到速度大小不变永远运动下去,没有提到速度的方向会怎样?

这个问题是由法国的科学家笛卡儿给予补充的,指出如果运动物体不受任何力的作用,不仅速度大小不变,而且运动的方向也不变,将沿着原来的方向匀速运动下去.

英国的科学家牛顿,总结了伽利略、笛卡儿等人研究成果,从而概括出一条重要的物理定律——牛顿第一定律.

一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止或匀速直线运动状态.

2.5 解读牛顿第一定律

(1)对于牛顿第一定律,“研究对象”为一切物体,这个一切物体,包括一切固体、液体和气体.

“前提”条件是不受力的作用.

“结论—规律”:总保持静止状态或匀速直线运动的状态.

请注意这个“总”字,它包含“一定”、“必定”的意思.

(2)能不能用实验来验证牛顿第一定律——不能,因为“绝对光滑,物体受到的阻力为零的条件”,在实际生活中并不存在!所以,不能用实验验证这个定律.因此,牛顿第一定律属于理想定律.

既然是理想定律,我们如何承认它是否正确呢?

这是因为从牛顿提出这个定律的300多年来,由它推出来的结论,都经受住了实践的检验,所以,牛顿第一定律仍然是大家公认的基本定律之一.

(3)不受力的情况不存在,但,我们知道有一种情况和不受力的情况等效.受平衡力和不受力的情况等效.所以,物体受平衡力作用时,也总是保持静止状态或匀速直线运动的状态.

(4)物体不受力作用时,总保持原来的运动状态;要改变物体的运动状态,就必须有力的作用;有力的作用,物体改变运动状态.

那么,力和运动的关系是怎样?维持运动需不需要力?我们说,维持运动不需要力,改变运动才需要力的作用.

回放引出探究课题的实验录像:手推小车一段距离,放手后小车运动一段距离停下来.现在就能回答刚才的问题,小车停下来,是由于手不再推小车呢,还是小车受到阻力呢?应该是小车受到阻力的作用.

3 惯性

3.1 引出惯性概念

师:由“一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态.”我们能否体会出:自然界一切物体都有一种“天生的本性”,就是保持自己原来的运动状态不变的本性,就是原来运动的就一直运动下去;原来静止的就一直保持静止状态,总之,不会改变自己的运动状态.

一切物体都有保持原有运动状态的特性,(板书:)我们把物体保持运动状态不变的特性叫做惯性.

3.2 解读惯性

大家知道,物体不受力作用,保持原有的运动状态,有惯性;物体受力的作用,运动状态改变,这时,物体还有惯性吗?

答案是有惯性,在改变运动状态的情况下,惯性表现为力图保持原来的运动状态不变.这种情况下,力要改变运动状态,惯性要保持原来的运动状态,两者是一对矛盾,正是这对矛盾相互斗争与制约,演绎出千姿百态、五彩缤纷的力学现象.

有人说:正因为物体具有惯性,才有牛顿第一定律;也有人说,牛顿第一定律揭示物体具有惯性的本质.总之,牛顿第一定律和物体的惯性是密不可分的,所以,牛顿第一定律也称为惯性定律.

物体的惯性越大,改变原来运动状态越不容易;惯性小的物体,改变原来的运动状态越容易.质量越大的物体,改变原来运动状态越不容易,惯性越大;质量越小的物体,改变原来运动状态越容易,惯性越小.

所以,我们说:质量大,惯性大;质量小,惯性小.

4 解释惯性现象

师:我们学习了牛顿第一定律和物体的惯性概念之后,对上课之初所做的3个实验,就可以解释得更加清楚、透彻了.

让同学先解释,教师在给于适当地补充,使之完整.

解释这3个“分离式惯性现象”实验的要点如下.

(1)研究对象都是两个物体,明确两个研究对象原来的运动状态.

(2)这两个物体,总是一个受力,运动状态改变,另一个不受力,保持原来的运动状态不变.因此,发生分离现象.

3个实验的解释(略).

本堂课的总结和作业(略)

5 说明

(1)本课的内容多,时间紧,所以,联系生活实际的例子,仅限于引入新课的3个实验,不要再增加.如果教学不顺利,最后可以只解释图1(b)的实验,而将另外两个实验,作为课后作业,让学生完成;如果教学顺利,最后解释3个引入新课的实验之后,还有时间的话可以再做如图4所示的“打纸条”的实验,并作为课后作业,让学生完成.

图4 “打纸条”实验

(2)初中物理教学,不论是学生实验,还是演示实验,每次应该先让学生猜想,做出预判;再做实验,检验自己的预判是否正确;最后,解释实验现象.每次实验都坚持这样的程序,经过多次的熏陶,让学生养成这样良好实验习惯.上述“打纸条”等的作业,也要求按上述要求完成.

(3)“从有限次实验结果,过渡到理想实验规律”的教学中,师生共同演绎从假如做第4次实验,到假如做第10万次实验,需用时3min左右.从启发学生思维,让学生顺利从有限次实验结果,过渡到理想实验规律,这3min是应该花的,也是必须花的.

(4)在解读牛顿第一定律与惯性时,对于“牛顿第一定律这个理想定律,不能用实验来验证,我们又如何承认它是否正确呢?”“物体不受力,保持原来的运动状态,表现出惯性,物体受力的作用,运动状态改变,这时,物体还有惯性吗?”

这两件事,对于理解牛顿第一定律和惯性是非常重要的,可能学生一时理解不了,教师可以在章复习与期末复习时,适当重复,引导学生逐步加深理解.

上述方案,也仅为一家之言,不妥之处请同行斧正.