多重目标约束下我国能源效率变动分解、区域差异与影响因素研究

李 静,汪克亮

(安徽理工大学 a.外国语学院;b.经济管理学院,安徽 淮南 232001)

一、引 言

改革开放三十多年以来的中国经济增长有两个显著特征,第一个特征是资本高投入的外延式扩大再生产,资本投入对经济增长的贡献远超过全要素生产率的贡献;第二个特征是高资源消耗、高环境污染的粗放型经济增长模式,使得中国付出了沉重的资源与环境代价。当前,中国已成为全球能源消耗最大、环境污染最为严重的国家,二氧化碳排放总量已在2006年超过美国跃居世界第一并且占到全球排放总量的22%。经济增长质量低下,资源过度利用与环境严重破坏,已经威胁到中国经济社会的可持续发展。然而,由资源禀赋条件决定的中国以煤为主的能源结构在短期内无法得到根本转变,中国未来的工业化、城市化仍将伴随大量的煤炭资源消耗,燃煤已经成为我国温室气体排放及环境污染的主要来源。中国政府为此付出了巨大的努力,在“十一五”、“十二五”规划中均确立了节能减排目标并将其纳入经济社会长期发展规划,在十八大报告中郑重强调要将生态文明建设放在突出地位,建设美丽中国,实现中华民族永续发展。如何在经济持续发展的前提下,做到资源节约、环境保护,已经成为中国政府面临的一项艰巨挑战。在这种背景下,科学评价我国不同省份的能源效率并对其区域差异、变动根源以及影响因素进行剖析,对我国建设两型社会、发展绿色经济具有重要的理论及实践意义。

二、文献综述

能源效率水平的高低直接关系到我国经济与社会的可持续发展,一直是国内外学者关注的热点问题,已经取得了众多富有价值的研究成果。早期研究主要是在单要素框架下进行,其中最重要的指标为“能源强度”,如Fisher-Vanden(2004)[1]基于中国工业企业层面数据实证考察了1996年以来中国能源强度下降的原因;史丹(2006)分析了中国能源效率的区域差异与节能潜力,并就提升能源效率提出了一系列政策措施;张贤和周勇(2007)[2]利用空间回归模型方法分析了FDI对中国能源强度的空间作用,认为FDI具有显著的空间溢出效应,对本地区和周边地区能源强度的降低有明显的作用,等等。这些文献均是采用单要素能源效率方法,该方法虽然简单易用并且具有很强的操作性,但是缺点也非常明显:无法反映生产过程中不同投入要素之间的相互替代,难以区分产业结构、能源结构变化对能源效率的影响。因而,很多学者认为单要素能源效率(PFEE)并不是衡量能源技术效率的最佳指标[3]。针对PFEE的缺陷,Hu and Wang(2006)[4]基于数据包络分析 (DEA,Data Envelopment Analysis)方法首次提出了全要素能源效率(TFEE)的概念,较好地克服了PFEE方法的缺陷,为研究中国能源效率问题提供了全新的思路与方法。随后,魏楚和沈满洪(2007)[5]、杨红亮和史丹 (2008)[6]、李世祥和成金华(2008)[7]、汪克亮等(2010,2011)[8-9]均是采用TFEE方法对中国能源效率问题进行了实证研究,在一定程度上证实了这种方法的可行性与有效性。袁晓玲等(2009)[10]、吴琦与武春友 (2009)[11]、汪克亮等 (2010,2012)[12-13]将能源利用的环境效应引入到TFEE核算框架之中,得到了更加科学、客观且符合可持续发展核心要义的中国各省份TFEE测度结果。然而,上述研究都是以某一年的截面数据作为分析样本,只能反映同一时间内中国各省份能源效率的地区差异,无法考察它们在不同时间上效率的变化情况,是一种静态分析。王群伟和周德群(2008)[14]进一步拓展了既有研究,选取Malmqusit生产率指数首次考察了中国全要素能源效率在不同时间点上的变动趋势,并将其分解为技术效率改进指数与技术进步指数,剖析了省际TFEE变动的根源。屈小娥(2009)[15]则运用超效率Malmquist生产率指数对中国30个省份的TFEE变动进行了分解,指出结构调整、技术进步、能源价格的提升对我国TFEE改进有积极作用。

本文将采用一种全新的能源效率动态分析方法——非参数卢恩伯格(Luenberger)生产率指标(LPI)①,利用省际面板数据,对2000-2009年中国各省份②TFEE的演变规律进行实证分析。非参数Luenberger指标是基于差分基础(Differenced-based)的测度指标,是基于比率基础(Ratio-based)的测度指标——Malmquist指数的拓展形式,有效继承了Malmquist指数的优点,不仅无需设定生产函数的具体形式,而且也可以将TFEE的变化分解为技术效率改进与技术进步来揭示TFEE变动的源泉。然而,LPI指标与Malmquist指数的显著差异是在于它们所基于的距离函数是不同的,Malmquist指数是以传统的谢波德(Shephard)距离函数为基础,只能选择从投入或者产出某一个方向进行调整从而达到生产前沿,要么考虑投入最小,或者是产出最大,只能考虑单个目标,而无法实现对投入产出的同时调整,不能兼顾多重目标。而LPI指标是基于Chung等(1997)[16]创建的方向性距离函数,可以在研究者所选定的矢量方向上实现投入与产出的同时调整并达到完全有效率,能够同时兼顾投入与产出目标,比Malmquist指数具有更高的灵活性与适用性,当前已经广泛应用于国内外不同经济体效率与生产率问题的研究之中,这也是本文选择LPI指标作为研究工具的主要理由。作为世界上人口最多的发展中国家,发展是我国执政兴国的第一要务,实现经济持续增长,改善人们生活仍然是当前我国最重要的宏观经济目标。节能减排固然重要,但是不能以损害潜在经济增长为前提。因而,我们不能只考虑节能减排目标,而也应兼顾经济增长目标,即在经济持续发展的同时充分做到资源节约与环境保护,在经济增长与节能减排之间能够找到一种最佳平衡,实现3E系统协调发展。因此,我国能源效率指标与发达国家不同,它与经济增长也是直接相关的。由于基于方向性距离函数的LPI指标很好地切合了这一主旨,能够兼顾能源、环境与经济目标,因而利用该方法研究能源效率的动态演变、区域差异与影响因素,可以为我国节能减排与经济可持续发展研究提供一种全新的方法论。

三、研究方法

(一)方向性距离函数

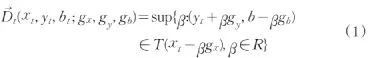

本文将我国每一个省份视为决策单元并利用其构造生产前沿面,每个决策单元使用N种投入进行生产,得到M种“好”产出(期望产出,为经济产出),I种“坏”产出(非期望产出,为能源利用过程中排放的环境污染物),则其生产技术集可以定义为:能生产出 }(yt,bt),其中分别为决策单元第t期的投入、“好”产出与“坏”产出向量,这一生产技术被称为环境生产技术[16]。假设环境生产技术集是闭集,满足凸性、有界性公理,并且投入与“好”产出均是可以自由处置的,而“坏”产出是弱可处置的,即“坏”产出的减少同时必须要伴随“好”产出的减少。根据Chambers等(1996)[17]的研究,决策单元t时刻的方向性距离函数可以表示为:

其中,非零向量(gx,gy,gb)为方向向量,(∙)为方向性距离函数,是传统Shephard距离函数的一般形式,表示决策单元沿着某一个矢量方向同时减少投入与“坏”产出但扩张“好”产出,最终达到完全有效率,反映了决策单元实际生产点与生产前沿面的差距。很显然,(∙)≥0,若其值等于0,当且仅当该决策单元位于生产前沿面上,是完全有效率的。此外,方向向量的选择并不唯一,可以根据研究目的来选择。

(二)非参数卢恩伯格生产率指标(LPI)及其分解

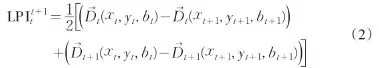

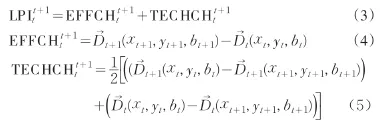

在定义方向性距离函数的基础上,同样借鉴Chambers等(1996)[17]的研究思路,可以得到卢恩伯格生产率指标(LPI)的计算公式:

根据Chambers等(1996)[17]的研究,还可以进一步将LPI指标分解为技术效率改进指数(EFFCH)和技术进步指数(TECHCH),本文通过这种分解模式获悉中国各省份全要素能源效率变动的根源,LPI的具体分解方式如下:

其中,t=1,2,…,T;LPI、EFFCH、TECHCH 大于(小于)零分别表示不同时间点上的TFEE提升(下降)、技术效率改进(恶化)与技术进步(退步)。为了得到中国各省份TFEE动态演变的LPI指标,还需要求解四个方向性距离函数。众多研究表明,数据包络分析法(DEA)是当前测算方向性距离函数的首选方法,因而本文也将采用DEA方法来计算LPI值。

假设在时段T内有N个决策单元(省份),使用M种投入(本文选择的投入包括资本K、劳动L与能源E三种投入,M=3),获得S种期望产出与I种非期望产出,方向向量为(-gx,gy,-gb)。由于本文考察的是多重目标下的能源效率,因而我们追求的是在资本、劳动投入不变的情况,实现能源投入最小化,污染排放最小化与经济产出最大化,因而我们设置的方向向量为:-gx=(0,-E),gy=y,-gb=-b,则针对待评决策单元o,其方向性距离函数可以通过计算下述线性规划得到:

其中t1和t2表示时期,t1,t2∈{t,t+1}。当t1=t2时,(xt2,yt2,bt2)为同期距离函数,当 t1≠t2时,(xt2,yt2,bt2)为混合期距离函数,通过四个方向性距离函数的组合最终可以得到测度中国各省份TFEE变化的LPI指标及其分解指数EFFCH与TECHCH。

四、数据界定与实证分析

(一)样本、数据与变量选取

本文将采用一种新型的生产率研究方法——非参数LPI指标来研究中国各省份TFEE的动态变化趋势并考察其变动根源,选择的样本区间为2000-2009年。以各省份为决策单元,投入指标为资本、劳动、能源,期望产出指标为各省份GDP,非期望产出指标为能源利用过程中形成的环境污染。具体界定如下:①资本投入。由于无法直接获得资本存量数据,本文直接借鉴张军等(2004)[18]的研究成果,利用永续盘存法对中国各省份2000-2009年的资本存量进行了估算并以2000年不变价格对其进行了换算。②劳动投入。本文也延续多数文献所采用的方法,采用各省份年末就业人数作为劳动投入的代理指标。③能源投入。本文以各省份能源消费总量来度量能源投入,数据直接来源于各年度《中国能源统计年鉴》。④环境污染。能源利用过程中会产生多种污染物“副产品”,如二氧化硫、氮氧化物、烟尘等。考虑到原始数据的可得性,再加上环境污染物的危害度,本文选择各省份二氧化硫排放量作为能源环境污染的代理指标。⑤经济产出。本文采用各省份GDP作为经济产出指标。为了保持统计口径的一致性,也以2000年不变价格对其进行换算。

全文实证分析所用到的原始数据均来自于2001-2010年《中国统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《新中国五十五周年统计资料汇编》以及各省份统计年鉴。

(二)实证结果分析

1.TFEE变动分解与总体趋势分析

本文通过既能考虑经济增长,又能够兼顾节能减排目标的卢恩伯格生产率指标来实证考察2000-2009年我国29个省份在考虑环境效应下的TFEE变动指数(TFEECI),在此基础上进一步将其分解为技术效率改进指数(EFFCH)与技术进步指数(TECHCH),揭示了省际TFEE变动的源泉。为了考察TFEE变动的区域差异,按照传统做法,我们将全国所有省份归入三大区域,即东部、中部与西部三大地区。表1为全国及三大区域的TFEECI及其分解指数的平均值以及累计值,而图1给出了2000-2009年间全国整体累计TFEECI、EFFCH、TECHCH,即CTFEECI、CEFFCH以及CTECHCH指数的动态演变趋势③。

表1 2000-2009年中国三大地区的TFEECI、EFFCH、TECHCH的平均值与累计值

图1 全国累计TFEE及其分解指数的变化趋势

由表1可知,在考察期内,从整体上来看,全国TFEE是提升的,年均增长1.09%,累计增长8.37%,增长速度慢且幅度小。从指数分解的角度来看,2000-2009年,能源利用的技术效率指数年均下降0.53%,累计下降了4.41%,而能源技术进步指数实现了年均1.58%的增长,累计增长幅度达到了13.33%。因而,我国TFEE提升主要是依靠技术进步,而非技术效率改进。从时间层次上来看,如图1所示,在考察期内,我国CTFEECI指数的演变轨迹大致展现了一种“U”型曲线轨迹,曲线的拐点在2005年左右。也即,在2000-2005年间,除了少数年份偶有微弱提升外,我国整体CTFEECI下降的趋势比较明显,而从2006年开始,CTFEECI指数下降的趋势得到了遏制,在随后的2006-2009年,我国CTFEECI指数一直处于稳步提升的过程之中。究其原因,可以从如下两点考虑:①本世纪初由于我国进入了新一轮的经济增长期,社会有效需求大幅增加,驱动了资源与环境密集型的重化工业,如矿业、钢铁、冶金、水泥、化工这些行业的急剧扩张,消耗了大量的能源资源,并且给环境保护带来了巨大压力,这是导致2000-2005年我国TFEE下降的主要原因;②极其严峻的资源与环境形势开始引起了政府部门的高度重视,在2005年左右国家实施了一系列有关节能减排的法律法规,如《节能中长期专项规划,2004》、《可再生能源法,2005》等等,实行了更加严格的环境规制。除此之外,在2006年制定的国家“十一五”发展规划纲要中明确提出了节能减排约束性指标并将其在各省份之间进行了分配,要求各地政府在保持经济持续增长的同时要切实实现节能减排分配指标。在中央政府的严格监督下,我国节能减排工作取得了明显成效,扭转了2000-2005年能源效率持续下降的被动局面并且迎来了2006-2009年连续四年能源效率的稳步提升。

通过将TFEECI指数分解为EFFCH指数与TECHCH指数,可以进一步帮助我们理清我国TFEE变化的根源之所在。如图1所示,在考察期内,TECHCH指数一直保持了稳步提升态势,而EFFCH指数与TECHCH指数的变动趋势恰好相反,在持续下降。我们知道,无论是技术效率改进,还是技术进步,均是推动能源效率提升的重要力量,两种力量本应相互配合,共同驱动我国能源效率的提升。然而,本文的实证结果却表明:在我国这两股力量是相互抵消、相互排斥、分道扬镳的,这是非常不正常的,必将成为抑制我国能源效率整体水平提升的重大障碍。由生产率理论可知,技术效率主要是体现了管理模式、员工素质以及制度环境方面的因素(“软”技术),而技术进步则体现了节能减排工艺、技术以及设备等方面的因素(“硬”技术)。我国能源利用的技术效率与技术进步背道而驰的现象充分表明:过分关注革新节能减排的“硬”技术,而忽视了与之配套的管理模式改进、人力资源培育以及制度环境建设,对于我国能源效率水平的提升是有害无益的,相关决策部门应该针对这一问题及时采取得力措施,将两股力量拉到能够共同驱动我国能源效率提高的正确轨道上来。

2.区域差异分析

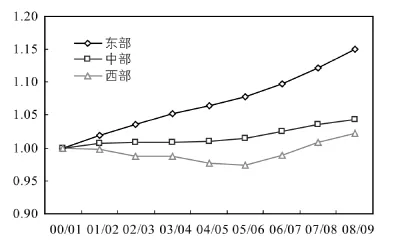

我国是一个幅员辽阔、地大物博的国家,不同区域经济社会发展存在显著的异质性特征,这种特征也将不可避免影响到各区域的能源利用水平,因而我国的TFEE也极有可能会显示出不同的区域变化特征,本文对此进行了验证。表1与图2分别从静态和动态两个角度展现了我国能源效率变化的区域差异性。

图2 三大地区累计TFEE变化趋势

由表1可知,2000-2009年间,东、中与西部地区的能源效率整体上都是提升的,平均增长与累计增长幅度从高到低依次分别为:东部地区(1.98%,15.36%)、中部地区(0.69%,5.39%)、西部地区(0.46%,4.21%)。总体而言,东部地区的能源利用水平远优于中西部地区,这主要得益于该地区雄厚的经济实力、发达的外向型经济、优良的节能减排技术环境。由TFEECI指数分解结果可知,推动三大地区能源效率提升的主要力量均来自于技术进步,而技术效率都是起到了阻碍作用,这一点与全国层面上的分析是保持一致的。因此,在大力促进能源环境领域工艺、技术创新的同时,改善企业节能减排管理效率,提升居民节能环保意识,为节能减排创造更好的市场环境等应该成为今后工作的重点,实现两股力量的合并以带动我国能源效率进一步提升。从时间变化趋势来看,如图2所示,在考察期内,东部地区的能源效率一直是以比较强劲的势头在增长,CTFEECI曲线在样本期间内几乎没有发生任何波动,充分表明东部地区是带动我国能源利用整体水平提高的主导力量,发挥了标杆与示范带头作用;中部地区的能源效率一直维持了比较平和的增长趋势,CTFEECI曲线比较平缓,增长速度缓慢,提升幅度较小,整体上表现比较疲软,这在一定程度上切合了近年来中部地区经济发展的特征:缺乏活力与后劲,经济转型似乎已经陷入困境;西部地区CTFEECI曲线的变化轨迹与全国基本上是一致的,也大致表现为“先下降,后上升”的趋势,以2005年为转折点,平均增长率只有0.46%,提升幅度仅为4.21%,这表明“西部大开发”战略的全面推进并没有带来西部地区能源效率的显著提高,其中原因十分复杂,一方面可能是由于西部地区的众多地方政府过于注重经济增长,展开了GDP竞赛,忽视了对原本就极为脆弱的生态环境的保护,使得资源约束与环境恶化这一问题在西部地区的表现更为突出;另一方面,也有研究表明这种情况出现可能是由于近年来西部地区过度承接了中、东部地区的资源环境密集型产业,导致污染西迁,从而阻碍了西部地区能源效率水平的提升[9]。需要指出的是,由图2可知,自从2006年以来,西部地区能源效率提升非常明显,这给我们传递了积极的信号,表明近几年来西部地区经济增长与资源环境之间的协调度是不断增强的。

3.影响因素分析

影响TFEE变动的因素众多,相互之间关系相互交织,影响机理十分复杂。本文通过文献检索、经验分析等方法分析识别出我国省际全要素能源效率变化的主要影响因素,并利用面板计量经济学方法检验其与我国省际、区域能源效率之间的数量关系。以全国各省份、三大区域的累计全要素能源效率变化指数CTFEECI为因变量,各影响因素为自变量建立面板计量回归方程,这些因素主要包括:产业结构(IS),经济发展(ED)、市场化水平(ML)、外资利用(FDI)、能源消费结构(EM)。具体界定如下。

(1)产业结构。产业结构被认为是影响TFEE的关键因素之一,产业结构的优化主要体现在耗能少、污染度的第三产业比重的上升与资源密集型的第二产业比重的下降,这是提高能源效率极为重要的途径。本文以各省份第二产业增加值占GDP的比重来表示产业结构。

(2)经济发展。一个地区的节能减排技术水平的高低,甚至公众的节能环保意识都与该地区的经济发展水平密切相关,因而经济发展是影响TFEE水平高低的一个非常重要的因素。本文以各省份人均GDP并取对数作为经济发展的替代指标。

(3)市场化水平。市场化是一个制度因素,体现了政府对经济的干预度,政府干预程度越高,市场化水平越低。由于政府干预力量的存在,直接影响到市场有效配置能源资源的能力,因而对TFEE的提升产生负面作用。本文以各省份政府财政支出占GDP的比重来表示市场化水平。

(4)外资利用。本文主要考虑外商直接投资。TFEE的提升与当地的节能减排技术、管理制度是不可分割的。一个地区的TFEE可能会由于外资进入形成的技术、管理外溢效应而得到提升。但是,这一过程非常复杂,涉及该地区的技术基础与消化吸收能力,有“门槛”效应。因而,FDI对不同地区TFEE的影响尚存在不确定性。本文以各省份外商直接投资占GDP比重来表示外资利用水平。

(5)能源消费结构。已有学者[12-13,19]指出,优化能源结构,提升优质、高效能源与可再生能源如石油、天然气、水电、核电、太阳能的消费比重,降低煤炭这一低质低效能源的消费比重对于提升TFEE意义重大。本文以各省份煤炭消费量占总能源消费量的比重来表示能源消费结构。

上述各变量的计算方式、单位、预期方向与数据来源如表2所示。根据Hausman检验结果,本文采用固定效应面板数据回归模型,面板计量经济回归结果如表3所示。

表2 面板计量回归变量的界定说明

表3 面板计量回归结果

五、结论与启示

(1)2000-2009年间,我国全要素能源效率实现了年均1.09%,累计8.37%的增长,主要依靠能源技术进步而非能源利用技术效率的改善来推动。总体而言,增长速度较慢,提升幅度较小,而且出现了技术进步与技术效率两大力量背道而驰的现象,严重阻碍我国能源效率水平实现跨越式提高。

(2)我国三大地区全要素能源效率变化显示出很强的区域差异,东部地区的表现优于中西部地区,这表明区域经济社会发展的严重不平衡直接影响到了区域能源效率的发展,这种局面对于提升我国能源效率整体水平是非常不利的。

(3)选择产业结构、经济发展、外资利用、市场化水平以及能源消费结构为影响我国省际能源效率变动的主要影响因素。通过建立面板计量经济模型,我们发现,以全国作为研究对象,在5%的检验水平下,第三产业增加值占GDP的比重、人均GDP增长、外商直接投资占GDP比重、政府支出占GDP的比重、煤炭消费占总能源消费比重增加1个单位,将分别导致能源效率提升0.2432、0.0785、0.0577和降低0.0131、0.1698个单位,这表明产业结构优化、能源结构优化、经济发展、市场化水平与外资利用水平的提高均是有利于改善能源效率的。从面板计量结果来看,不同影响因素对三大区域能源效率的影响力度、系数正负号与显著性等均存在诸多差异,这也从一个侧面说明了我国制定和实施有针对性、区域差异化的节能减排政策的复杂性和艰巨性。

上述结论包括如下政策涵义:在进一步加强节能减排技术革新的同时,要注重管理创新、全面提高员工素质与加强制度环境建设,兼顾节能减排的“硬”技术与“软”技术,使其共同推动我国TFEE提升;东部地区应该充分发挥示范作用,在自身能源效率稳步提升的同时积极创造条件带动中西部地区能源效率水平的提高,中央政府还应加大对中西部地区的扶持,为其创造一个更好的节能减排技术、管理与制度环境;除此之外,推动产业结构优化升级,积极发展高新技术产业与服务业,改善能源消费结构,加大优质高效能源和可再生能源的消费比重,为节能减排创造一个公平有序的市场竞争环境,这些都是促进我国能源效率整体水平提高的重要途径。

注 释:

①基于差分基础(Difference-based)的测度被称为指标(Indicator),如本文中的Luenberger指标,而基于比率基础(Ratio-based)的测度被称为指数,如Malmquist指数、Malmquist-Luenberger指数。

②包括直辖市、自治区,以下统称省份(包括省、直辖市、自治区,以下统称省份。为了便于资料整理,重庆、西藏、台湾、香港和澳门不包括在分析范围之内。

③以2000-2001年度为参考年份,记为1。

[1]Fisher-Vanden K,Jefferson G H,Liu H M.What is Driving China’s decline in Energy Intensity?[J].Resource and Energy Economics,2004,26(1):77-97.

[2]张贤,周勇.外商直接投资对我国能源强度的空间效应分析[J].数量经济技术经济研究,2007(1):101-108.

[3]Wilson B,Trieu L H,Bowen B.Energy Efficiency Trends in Australia[J].Energy Policy,1994,22(4):287-295.

[4]Hu JL,Wang SC.Total-factor Energy Efficiency of Regions in China[J].Energy Policy,2006,34(17):3206-3217.

[5]魏楚,沈满洪.能源效率与能源生产率:基于DEA方法的省际数据比较[J].数量经济技术经济研究,2007(9):110-121.

[6]杨红亮,史丹.能效研究方法和中国各地区能源效率的比较[J].经济理论与经济管理,2008(3):12-20.

[7]李世祥,成金华.中国主要工业省区能源效率分析:1990-2006年[J].数量经济技术经济研究,2008(10):18-27.

[8]汪克亮,杨宝臣,杨力.中国能源利用的经济效率、环境绩效与节能减排潜力[J].经济管理,2010(10):1-9.

[9]汪克亮,杨宝臣,杨力.基于技术差距的中国区域全要素是能源效率研究[J].科学学研究,2011,29(7):1021-1028.

[10]袁晓玲,张宝山,杨万平.基于环境污染的中国全要素能源效率研究[J].中国工业经济,2009(2):76-86.

[11]吴琦,武春友.基于DEA的能源效率评价模型研究[J].管理科学,2009,22(1):103-112.

[12]汪克亮,杨宝臣,杨力.考虑环境效应的中国省际全要素能源效率研究[J].管理科学,2010,23(6):100-111.

[13]汪克亮,杨宝臣,杨力.基于环境效应的中国能源效率与节能减排潜力分析[J].管理评论,2012,24(8):40-50.

[14]王群伟,周德群.中国全要素能源效率变动的实证研究[J].系统工程,2008(7):74-80.

[15]屈小娥.中国省际全要素能源效率变动分解——基于Malmquist指数的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2009(8):29-43.

[16]Chung Y H,Fare R,Grosskopf S.Productivity and Undesirable Outputs:A Directional Distance Function Approach[J].Journal of Environmental Management,1997,51(3):229-240.

[17]Chambers R G,Fare R,Grosskopf S.Productivity Growth in APEC countries[J].Pacific Economic Review,1996,1(3):181-190.

[18]张军,吴桂荣,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952-2000[J].经济研究,2004(10):35-44.

[19]Miketa A,Mulder P.Energy Producivity across Developed and Developing Countries in 10 Manufacturing Sectors:Patterns of Growth and Convergence[J].Energy Economics,2005,27(3):429-453.

————不可再生能源