基于能力和企业间治理视角的IT外包关系质量培育研究

谢 刚,梅姝娥,李文鹣

(1.江苏大学 管理学院,江苏 镇江 212013;2.东南大学 经济管理学院,江苏 南京 210096)

一、引 言

近年来,IT外包逐渐为国内企业所采用和接受,内需市场成为我国IT服务外包的主要市场。由此,研究者们对成功实施外包给予极大关注,国内外企业的外包案例和研究文献表明,建立和培育良好的外包商—服应商关系对于提高外包绩效十分重要。随着IT外包程度的深入和IT技术的日趋复杂,企业只有与服务商建立良好的关系,双方才能实现协同创新,获得更大的关系价值。研究如何培育基于信任和承诺的良好外包关系具有重要的意义,它不仅关系到企业能否取得外包成功,也关系到我国IT服务外包市场能否持续发展。

现有研究忽视了企业内部的能力在发展企业与服务商之间的信任和承诺中的作用,只有为数很少的研究者关注了这一问题[1-6]。IT外包能力观的研究者提出由于能力不同,管理的结果会不同,是实施IT外包中的知识、技能和经验,而不是外包带来的规模经济提高了经济效率[3-4]。许多企业案例也表明,在实施信息技术外包中的能力的差异确实引起了企业与服务商之间的关系质量的差异,而最终导致外包绩效的较大差异,所以不可忽视能力对发展关系质量的作用。能力视角的开拓性研究对能力的层次和类型,能力的作用及机制方面没有取得一致的认识。那么,企业的哪些能力在外包关系管理中是关键的,能力怎样影响关系质量,需要对这些问题展开深入的研究。

本文根据信息技术利用的IT能力观和IT外包能力观的研究,结合IT外包案例,提出企业IT组织的技术能力、业务/IT协调能力、服务商管理能力等外包实施的关键性能力,基于关系交换理论和交易成本理论,论证和检验能力通过关系治理和合约治理的途径影响外包商与服务商之间的信任和承诺,全面揭示IT组织的能力对关系质量的培育机制。研究能使我们对IT外包关系管理问题,如何培育组织间关系的治理机制中“软”的方面的认识更加全面,有助于企业提升IT组织必要的能力,采取有效的途径去发展与服务商的关系。

二、文献回顾和研究模型

(一)企业IT组织外包实施能力

本文研究的是IT外包实施能力,即IT外包决策阶段后,外包商内部的IT组织管理外包实施所需要具备的能力。它属于运作层次的能力,本质上是IT组织所具有的依赖于人力资源的知识、经验和专门技能的组合。IT组织可以理解为企业管理IT功能和IT外包的部门、单元、团队或者是人员的组合。信息技术应用领域的IT能力观提出了IT外包环境中的一些关键能力。Lacity等提出服务商管理能力[5],Chen等提出协调能力[6],即外包方如何将企业目标与外包关系管理有效地集成。Feeny等提出外包环境下的核心IS能力,描述了IT组织5种IS供应管理能力,即使IT有效工作的能力,明智购买能力,合约促进能力,合约监控能力,IT供应商发展能力[7]。IT外包能力观研究者关注外包商的能力,分析能力对关系质量和外包绩效的影响。Kim等识别了IT外包责任部门的三种关键能力,即外包管理能力、技术能力、组织内协调能力,实证结果显示技术能力影响关系质量,其他两种能力对关系质量的作用还不十分确定[4]。Goles等的研究显示外包商的关系管理能力对关系强度没有显著的影响[1]。Han等提出企业的三种关键能力,IT能力,组织关系能力,服务商管理能力会通过关系过程(交流、参与协作、信息分享)影响关系质量(信任、承诺),进而影响外包绩效,实证结果显示IT能力对关系质量没有影响,组织关系能力,服务商管理能力的作用得到了支持[3]。计春阳的实证研究显示企业IT能力能促进外包方与服务商之间的关系质量[2]。由此可知,现有研究在能力的层次和类型,能力的作用没有取得一致认识。而且,现有研究大多停留在能力对关系质量的影响,没有揭示能力的作用机制,即使有,也仅从关系交换视角分析能力对关系质量的培育机制,忽视了合约治理的作用,具有局限性。

企业的IT组织在外包中发挥着内外联系的作用,能够将服务商提供的IT服务传递给企业的业务部门,也将业务部门和企业的要求传达给服务商,因此,信息技术能否在业务部门和最终用户那里得到良好的利用,IT服务能否获得业务部门和最终用户的满意,很大程度上依赖IT组织的能力。在上述学者研究的基础上,结合企业IT外包案例,我们认为IT组织应具备三种关键性外包实施能力,即技术能力、业务/IT协调能力、服务商管理能力。技术能力指IT组织具有的IT领域的技能、知识和经验。能够深入理解IT基础,以致能在各种技术体系下展开工作的能力;懂得技术建构规划,能够正确理解和实施技术集成的能力;能识别支持业务发展的合适技术;能将IT与业务领域的需求联系起来。业务/IT协调能力指IT组织能否协调参与外包项目的各个业务部门与IT组织之间的利益和冲突的能力。服务商管理能力指IT组织对服务商实施控制,协调和维持与服务商的关系,促进服务商与企业共同发展的能力。

(二)企业间关系管理的两种视角

管理企业间关系的研究主要有两种视角:合约治理和关系治理。合约治理是采用书面合约来引导行为向期望的目标发展,是一种正式的、靠法律保障的、经济利益型的治理方式;关系治理是非正式的,是一种依赖于交易中社会规范的作用力的治理方式[8]。基于交易成本经济理论,正式合约被用来治理企业间交换,合约的防护功能可以降低交易风险,抑制机会主义行为[8]。基于Macneil的关系交换理论,研究者分析关系互动过程,关系质量的核心属性,认为关系互动过程影响关系质量,信任和承诺是关系质量的核心维度[9-14],关系互动过程包括交流、冲突解决、合作、协调、整合和信息分享等[11,14]。关系交换视角的研究者指出关系的发展是一个过程而不是结果,买卖双方的关系的相互作用过程决定了关系的结果特征[15]。本研究重点关注三个关系互动过程,即企业与服务商之间的信息分享、交流、参与协作,采用信任和承诺来反映企业与服务商的关系质量。

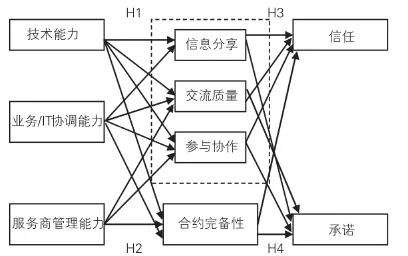

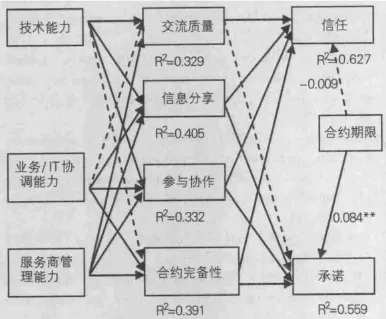

许多研究者将合约治理和关系治理二者对立起来,认为它们是替代关系,正式合约的存在削弱了信任和承诺等关系治理的作用。然而,最近的一些研究者指出IT外包关系管理不应将两种机制对立起来,他们证实合约治理和关系治理是不是替代的,而是互补的,正式合约能够被利用来发展关系机制,培育IT外包关系质量[16-18]。既然如此,在分析能力的作用机制时,应将两种视角结合起来。IT外包能力观的研究者认为能力对关系质量的影响是间接的,故而本研究整合约治理和关系治理两种视角,提出IT组织的三种关键能力是通过合约治理和关系互动两种机制来培育基于信任和承诺的良好的外包关系,概念模型如图1所示。

图1 概念模型

(三)研究假设

由于IT外包的复杂性和技术的快速转换,具有很强的技术能力的IT组织能够促进服务商与企业业务部门和管理高层之间的有效沟通和合作[19]。一些失败企业的案例表明不够高的技术能力将引发信息不对称的问题。一些技术项目,如数据中心外包,物流采购平台外包,负责外包的人员如果精通技术,就能更好地理解所采纳的技术和新技术的发展的趋势,并就技术解决方案、技术标准和流程标准化的制定与服务商进行充分磋商,形成一致的理解,从而降低外包关系中由信息不对称引发的风险[20]。具备良好IT知识和经验的人员能够更准确地理解技术领域的知识和需求,对业务需要和技术要求的深入理解有利于与服务商更好的交流,分享业务和技术发展中的信息[4]。因此,企业需要增强IT组织的技术能力,为信息的分享和有效的交流提供支持,为外包合作过程中的问题解决和决策提供必要的信息。而这些努力可以协调外包过程中的内外联系和冲突解决,从而增强服务商参与协作的程度。

假设1-1:IT组织的技术能力与外包企业间交流质量正相关。

假设1-2:IT组织的技术能力与外包企业间信息分享正相关。

假设1-3:IT组织的技术能力与外包企业间参与协作正相关。

在外包过程中,经常会遇到一些问题,比如随着技术的发展所采用的新技术能否跟原有技术平台集成,随着商业环境的改变所采用的技术能否实现对商业流程的支持。这些问题的解决需要企业的IT组织和业务部门的一致理解和共同参与[19]。因此具备强的业务/IT协调能力,IT组织可以促使业务部门对商业和技术需要有更为准确的认识。这有利于企业与服务商就商业目标和技术方案进行更有效的沟通交流和信息分享,提高服务商参与协作程度。如果IT组织与业务部门缺乏密切的联系,没有形成有效的途径去分享默会知识,那么在协调业务部门与服务商的冲突时,会出现失败性的错误,因为他们缺乏对业务和管理经验的累积[7]。因此,为了有效地管理外包关系,企业内的经验分享也需要被加强,需要IT组织积极地推动高层去建立有助于加强业务与IT的联系的一些正式的原则、惯例和过程。

假设1-4:业务/IT协调能力与外包企业间交流质量正相关。

假设1-5:业务/IT协调能力与外包企业间信息分享正相关。

假设1-6:业务/IT协调能力与外包企业间参与协作正相关。

服务商管理能力对建立、维持和发展外包关系十分重要。IT组织不仅需要建立通过合约和正式的惯例去监督、控制服务商的能力,又需要建立促进服务商发展的能力[7]。首先,良好的服务商管理能力促进双方完成共同目标,共担收益和风险,在外包过程中加深参与协作程度,提高了双方的相互依赖[1]。而且,良好的服务商管理还能促进外包双方文化相融,更好地协调文化的、技术的、人际的冲突,促进彼此之间的有效交流,共享信息与技能,共同开发与生产。一些成功企业的案例表明,富有经验的外包管理人员能制定科学规范的管理流程,建立恰当的评价方法来管理服务商,采取有效的途径增进双方的正式的和非正式的沟通交流和信息分享。其次,对服务商的有效管理不仅仅是监督和控制服务商的履约行为,而且需要与服务商一起发掘共同的潜在利益和增加价值的机会[7],谋求与服务商的长期关系的发展,实现双赢而不是单方利益的索取,这些策略都有利于提高服务商参与协作的积极性。

假设1-7:服务商管理能力与外包企业间交流质量正相关。

假设1-8:服务商管理能力与外包企业间信息分享正相关。

假设1-9:服务商管理能力与外包企业间参与协作正相关。

技术能力会直接影响外包管理人员对服务质量的敏锐感知,能清楚地预见到业务领域和信息技术的发展趋势[4],清楚地理解服务要求以及有效地管理IT外包存在的潜在风险,所以能促进合约完善。另外, IT组织熟悉技术标准和过程标准化,将更容易使合约趋于规范化,在合约中对实现技术标准和过程标准化所需要的原则和惯例加以清楚的约定,以增强合约的控制力[20]。因此,完备的合约有赖于IT组织具备强的技术能力。

高的业务/IT协调能力能促进IT与业务部门、高层管理能够建立起融洽关系,各个有关部门能够积极参与配合IT职能的实施[7]。这些将有助于外包管理者了解业务和市场的变化,理解业务需求,增进业务知识,另一方面业务领域也能够理解IT的应用价值,从而在合约中能够更加清晰地制定交付IT服务的目标和水平;能够根据对未来技术和业务的变化的预见,预先合理地设计一些应对性的条款[4]。因此,良好的业务与IT协调能提高合约完备性。

IT组织管理服务商的经验越丰富,就越容易在合约中更加具体地明确外包过程中的一些程序和政策、绩效测量指标,因此能更好地利用合约来规范服务的行为[1]。尤其重要的是,IT组织的服务商发展能力对长期战略合作更为重要[7]。IT组织致力于谋求与服务商共同发展,谙熟企业间知识转移、冲突和分歧解决办法,从而能在合约中明确交流机制,激励政策、冲突解决机制,以减少外包实施风险[4]。因此,IT组织越善于发展和管理与服务商的关系,合约就越容易被清楚和合理地设计。

假设2-1:技术能力与合约完备性正相关。

假设2-2:业务/IT关系协调能力与合约完备性正相关。

假设2-3:服务商管理能力与合约完备性正相关。

信息共享是指交易方把关键信息透露给交易伙伴的程度[11],关键信息包括私有的、技术的和商业的信息。交流质量是指信息能否被及时、准确、可靠地传递[14]。沟通交流是企业间的一种互动过程,可以通过定期会议和不定期接触的形式进行。交流不充分、交流渠道不畅通将使外包双方的新思想及项目发展动态无法及时、准确地传达[11]。信息分享和交流是外包双方致力于发展关系的重要努力,由于能形成对彼此需求和惯例的正确理解,发展解决冲突的有效方式,从而增进信任;也由于能降低不确定性,从而鼓励双方维持关系的意愿[14,18]。许多研究发现外包双方的交流质量和信息分享跟双方形成协作和一致理解正相关,而这些都有利于增进组织间承诺和信任[11-12]。

参与协作可以促使外包伙伴建立互惠互利的关系,一起工作来计划和协调行动,共同努力解决所面临的问题。Lee等的研究发现外包双方在计划、目标设计、绩效测量和问题解决中的参与和协调对提高外包关系质量十分重要[14]。共同工作过程中的不断接触和相互作用能培养双方的感情,提高关系依赖性,增强了信任和承诺[14-15]。因此,本研究提出假设:

假设3-1:交流质量将增进企业与服务商之间的信任。

假设3-2:交流质量将增进企业与服务商之间的承诺。

假设3-3:信息共享将增进企业与服务商之间的信任。

假设3-4:信息共享将增进企业与服务商之间的承诺。

假设3-5:参与协作将增进企业与服务商之间的信任。

假设3-6:参与协作将增进企业与服务商之间的承诺。

研究文献证实正式合约能够被利用来发展关系机制,培育IT外包关系质量[16,18]。正式的清楚的合约是管理和发展外包关系的关键:首先,完备具体的合约对产品和服务要求、绩效评价、冲突解决、惩罚、收益和责任权利等做出了全面明确的规定,这将降低不确定性,减少合约执行过程中的争议和冲突,节制服务提供商的机会主义行为[16,21]。其次,合约制定过程中,对服务水平的要求,系统变化处理方案和利益分享等有关条款的确定需要双方的反复磋商,在这个过程中的频繁接触也导致了双方关系的发展[18]。因此,具体完备的合约将增进企业与服务商之间的信任和承诺。

假设4-1:合约完备性与企业间信任正相关。

假设4-2:合约完备性与企业间承诺正相关。

三、变量测量和数据收集

除控制变量外,9个变量的测量均采用Likert七点式量表。为保证内容效度,变量测量项经过文献研究,专家访谈,预测试等量表开发程序获取。交流质量、信息分享和参与协作主要参考文献[3,14]的测量,采用及时交流、准确交流、充分交流等来测量交流质量;采用分享环境信息、分析商业知识、提供有用信息等来测量;参与协作的测量包括分享环境信息、分析商业知识、提供有用信息。根据文献[3,14,18],信任采用4个测量项来测量,即积极帮助、信赖、关系友好,认为对方诚恳;采用外包方提供支持、服务方履行协定、维持关系努力、继续关系意愿等来测量承诺。合约完备性主要参考文献[18,20,22],测量项包括清楚地规定了责任和权利、规定了服务及标准、覆盖各种意外和可能的事件等。根据文献[1,3,4],技术能力采用3个测量,即能够拟定清楚的IT标准、丰富的系统集成知识和经验、丰富的支持业务发展的IT规划的知识和经验。根据文献[3,7,23],业务/IT协调能力采用4个测量项,即业务与IT单元能够形成一致理解、紧密联系、有效合作、有效交流。根据文献[3,4,7],服务商管理能力采用5个测量项,即管理外包合约、评价服务商、监控服务商行为、协调冲突、创造双赢机会。许多实证研究表明项目重要性、合约规模、IT活动类型等变量对信任和承诺没有显著影响,合约期限对信任的影响不显著,但对承诺的影响显著[24],因此本文将合约期限作为控制变量。

数据收集采用大规模问卷调查形式,问卷由企业中熟悉IT外包的关键人填写。向江苏省、四川省、重庆市、上海市、浙江省、广东省、山东省、北京市等八个省市发放问卷。回收样本行业分布主要为生物、医药、化工65家,占19.76%,机械制造业42家,13.59%,电子信息和通信17家,7.73%,银行和保险3家,1%,能源和运输11家,3.6%。研究样本的区域和行业分布具有代表性。调查问卷主要通过3名调查人员现场走访、委托IT服务商向其客户发放、江苏大学MBA班学员集中发放、委托亲友发放等四个途经发放,共回收264份问卷,删除44份明显不符合要求的问卷后,最后得到有效问卷220份,有效问卷的回收率为53.8%。

如果调查问卷的所有题项均由同一个人来填写,就可能存在共同方法偏差。在调查过程中利用程序控制方法来降低共同方法偏差,还需对共同方法偏差进行统计方法的检验。本研究采用Harman的单因子检验[25],将所有测量指标放一起做因子分析,在未旋转的情况下第一个主成分的方差解释量不超过50%,没有占到大多数,因此共同方法偏差不会对研究模型产生严重影响。

四、数据分析与结果

基于方差的结构模型方法,运用偏最小二乘法的方差分析软件PLS-Graph3.0对数据进行分析和研究模型的检验。

(一)测量模型

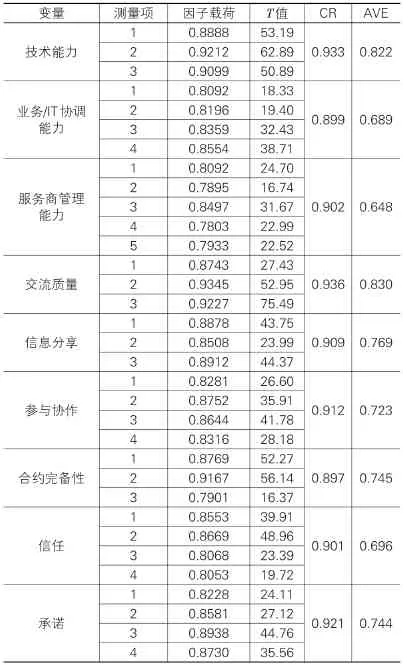

PLS测量模型检验主要是检验量表信度和效度。本研究的变量属于反映型变量,采用组合信度(简称CR)来检验测量模型的信度。如表1所示,所有变量的CR值为均大于阀值0.7,说明变量测量信度较高。

表1 构念测量

聚合效度的检验。观测变量的因子载荷应大于0.5,且T值大于1.96, 9个变量的所有因子载荷均大于0.7,且通过显著性检验;所有构念的观测变量的平均提取方差(简称AVE)值均大于0.6,高于阀值0.5,因此测量模型聚合效度较高。

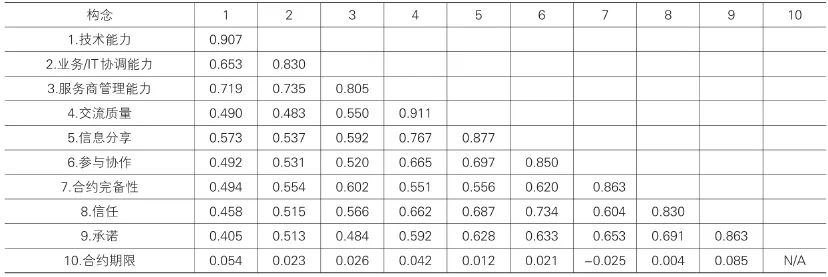

区分效度的检验。不同变量间的相关性不应太高,变量的AVE平方根应大于其所在列相关系数的绝对值[26]。将AVE平方根置于相关系数矩阵表的对角线上进行比较,如表2所示,全部变量AVE平方根大于其所在列相关系数的绝对值,说明变量之间区分效度较高。

表2 一阶潜变量的区分效度及相关系数

(二)结构模型和假设检验

本研究采用PLS-Graph提供的Bootstrap算法对研究模型进行拟合,并对结构模型的路径系数的显著性进行检验。研究模型的检验结果和R2的值见图2,没有通过显著性检验的路径在图中用虚线标明。结构模型的评价采用结构模型中内生潜变量能被潜变量解释的程度(即R2值),R2值也反映模型的预测能力。220个样本数据的模型拟合结果表明,各内生潜变量得到了比较充分的解释(R2值均大于30%),且潜变量之间的所有路径系数均是有效的,说明结构模型的解释力和预测力较好。

图2 研究模型的检验结果

技术能力与交流质量、信息分享和参与协作之间的路径系数分别为0.163、0.267、0.172,系数的显著水平分别为0.1、0.01、0.1,假设1-1、1-2、1-3成立。业务/IT关系协调能力与交流质量、信息分享和参与协作之间的路径系数分别为0.127、0.149、0.278,显著水平分别为不显著、0.01、0.1,假设1-4不成立,假设1-5、1-6成立。服务商管理能力与交流质量、信息分享和参与协作之间的路径系数分别为0.34、0.29、0.193,显著水平分别为0.01、0.01、0.1,假设1-7、1-8、1-9成立。

技术能力、业务/IT关系协调能力、服务商管理能力与合约完备性之间的路径系数分别为0.069、0.223、0.388,系数的显著水平分别为不显著、0.05、0.001,假设2-1不成立,假设2-2、2-3成立。

交流质量、信息分享和参与协作与信任之间的路径系数分别为0.159、0.208、0.382,显著水平分别为0.1、0.05、0.001,假设3-1、3-3、3-5成立。交流质量、信息分享和参与协作与承诺之间的路径系数分别为0.091、0.222、0.191,显著水平分别为不显著、0.05、0.05,假设3-2不成立,假设3-4、3-6成立。合约完备性与信任、承诺之间的路径系数分别为0.163、0.363,路径系数的显著水平分别为0.01、0.001,假设4-1、4-2成立。

将只有三种能力与信任和承诺的直接关系的模型作为直接模型M2,拟合结果显示三种能力与信任之间路径系数分别为0.057、0.195、0.387,显著水平分别为不显著、0.05、0.001,三种能力与承诺之间路径系数分别为0.029、0.337、0.217,显著水平分别为不显著、0.001、0.05,综合假设1和假设3、假设2和假设4可知交流质量、信息分享、参与协作和合约完备性在业务/IT协调能力和关系质量、服务商管理能力和关系质量之间具有中介作用。为了检验基于关系交换视角的关系治理和基于交易成本经济视角的合约治理两条作用路径的有效性,在图2给出的整体研究模型M1的基础上,分别对合约治理和关系互动的中介路径进行单独检验。如表3所示,模型M3只考虑通过合约治理的中介路径,模型M4只考虑通过关系互动的中介路径。结果发现,模型M3和模型M4中各潜变量之间的关系及显著性都与整体研究模型一致,将两个模型的拟合结果与整体模型比较可以得出,结合两种视角的模型M1中信任和承诺的解释力度最大(R2为最大),说明业务/IT协调能力、服务商管理能力通过合约治理和关系治理两种机制对信任和承诺产生影响的作用路径是有效的。

表3 不同作用路径的解释力

五、研究结论与建议

(一)研究结论和启示

本研究整合关系交换视角和交易成本经济视角,探讨IT外包实施能力对基于信任和承诺的外包关系的培育机制,主要研究结论如下:企业内部的IT组织的技术能力、业务/IT协调能力和服务商管理能力能促进企业与服务商之间的交流、信息分享、参与协作;业务/IT协调能力和服务商管理能力能促进合约完善,但技术能力对合约完备性的影响作用有限;业务/IT协调能力和服务商管理能力能否增进信任和承诺,不仅取决于它们能否促进交流、信息分享、参与协作等关系互动过程,还依赖于它们能否促进合约完善。因此,为了增进企业与服务商之间的信任和承诺,企业要积极推动与服务商之间的沟通交流、信息分享和参与协作,这些关系互动过程的发展需要企业不断提高IT组织的技术能力、业务/IT协调能力和服务商管理能力。许多案例显示,企业外包后IT组织的能力弱化,使企业没能与服务商建立起良好关系,结果导致项目失败。此外,企业在努力发展与服务商的关系互动的同时,仍然需要不断加强而不是削弱合约治理。尽管绝大部分企业在IT外包中都采用了服务水平协议,但合约的完善程度跟他们对外包实施管理的要求存在一定的差距,不完善的合约将降低合约治理在培育基于信任和承诺的IT外包关系中的应有作用。要完善正式合约,需要企业不断提高IT组织的业务/IT关系协调能力和服务商管理能力。所以,在IT外包情形下,企业IT组织仍然需要发展一些核心能力,以便加强外包关系的治理。尤其是一些企业期望通过IT外包来支持他们的IT驱动的商业模式创新[27],更应该保持发展必要的技术能力,以便理解和把握信息技术的发展趋势和应用方向,与服务商共同发掘IT利用的机会。企业高层应采取必要的措施保障和促使IT组织提高技术能力、业务/IT协调能力和服务商管理能力。

(二)研究意义

本研究结果为IT外包能力观与外包关系管理的研究和实践提供了新的知识。本研究结合企业间关系的合约治理和关系治理两种机制揭示了能力的作用路径,弥补了现有研究对能力作用于关系质量的过程机理缺乏系统认识的不足,克服了对基于信任和承诺的外包关系的培育机制的认识局限。其次,本研究为企业在IT外包实施过程中识别、构建IT组织的一些关键能力,促进企业与服务商的关系互动,努力完善合约,进而形成良好的基于信任和承诺的外包关系提供了实践指导。

(三)研究局限和建议

本研究还存在一些不足,首先尽管样本区域尽量覆盖不同省份,但仍不能完全避免数据的完全性问题[21]。其次,合约完备性、关系互动三个过程等变量的测量只是从外包商视角进行的测量,服务商的看法和认知没能得到体现。虽然研究只反映外包商的认知具有局限,但这种局限对研究结论的影响并不是太严重[18,28]。未来研究外包关系管理应尝试从服务商和外包商两方样本获得数据,以此来检验理论。此外,企业间关系总是动态发展的,未来需要探讨外包关系发展的不同阶段中不同能力与关系治理和合约治理之间的关系。

[1]Goles T.Capabilities for Information Systems Outsourcing Success:Insights from the Resource-based View of the Firm[M]//Hirschheim R A,Heinzl A,Dibbern J.Information systems outsourcing:enduring themes,new perspectives,and global challenges.Germany:Springer,2007.

[2]计春阳.企业IT治理能力与IT外包绩效关系实证研究[J].经济管理,2010,32(2):138-143.

[3]Han H S,Lee JN,Seo Y W.Analyzing the impact of a firm’s capability on outsourcing success:a process perspective[J].Information&Management 2008,45(1):31-42.

[4]Kim H J.IT outsourcing in public organizations:How does the quality of outsourcing relationship affect the IT outsourcing effectiveness?[D].New York:Syracuse University,2005.

[5]Lacity M C,Willcocks L.Global information technology outsourcing:in search of business advantage[M].USA:Wiley,2001.

[6]Chen Y C,Perry J.Outsourcing for e-government:Managing for success[J].Public Performance&Management Review,2003,26(4):404-421.

[7]Feeny D F,Willcocks L P.Implementing core is capabilities:Feeny-Willcocks IT governance and management framework revisited[J].European Management Journal,2006,24(1):28-37.

[8]Ferguson R J,Paulin M,Bergeron J.Contractual governance,relational governance,and the performance of inter-firm service exchanges:the influence of boundary-spanner closeness[J].Journal of the Academy of Marketing Science,2005,33(2):217-234.

[9]马永斌.组织间关系构建理论及发展趋势展望[J].科学学与科学技术管理,2010,31(6):58-62.

[10]Macneil I R.The New Social Contract:An Inquiry into Modern Contractual Relations[M].New Haven:Yale University Press,1980.

[11]Goles T,Chin W.Information Systems Outsourcing Relationship Factors:Detailed Conceptualization and Initial Evidence[J].The Data Base for Advances in Information Systems,2005,36(4):47-67.

[12]Kern T,Willcocks L P.Exploring relationships in information technology outsourcing:The interaction approach[J].European Journal of Information Systems,2002,11(1):3-19.

[13]Blumenberg S,Beimborn D.Determinants of Outsourcing Success in the Financial Industry:A Conceptual Model[C].Hawaii:Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences,2008.

[14]Lee J N,Kim Y G.Effect of partnership quality on IS outsourcing success:conceptual framework and empirical validation[J].Journal of Management Information Systems,1999,15(4):29-61.

[15]Metcalf E L,Frear C R,Krishnan R.Buyer-seller relationship:an application of the IMP interaction model[J].European Journal of Marketing,1992,26(2):27-45.

[16]Poppo L,Zenger T R.Do Formal Contracts and Relational Governance Function as Substitutes or Complements?[J].Strategic Management Journal,2002,23(8):707-724.

[17]Lazzarini S G,Miller G J,Zenger T R.Order with some law:Complementarity versus substitution of formal and informal arrangements[J].Journal of Law,Economics,and Organization,2004,20(2):261-298.

[18]Goo J,Kishore R,Rao H R,et al.The role of service level agreements in relational management of information technology outsourcing:an empirical study[J].MIS Quarterly:Management Information Systems,2009,33(1):119-146.

[19]Anandhi S B.A Resource-Based Perspective on Information Technology Capability and Firm Performance:An Empirical Investigation[J].MISQuarterly,2000,24(1):169-196.

[20]Wüllenweber K,Beimborn D,Weitzel T,et al.The impact of process standardization on business process outsourcing success[J].Information System Front,2008,10(2):211-224.

[21]Leimeister S.IT Outsourcing Governance:Client Types and Their Management Strategies[M].Germany:Gabler Verlag,2010.

[22]Fryxell G E,Dooley R S,Vryza M.After the ink dries:the interaction of trust and control in US-based international joint ventures[J].Journal of Management Studies,2002,39(6):865–886.

[23]Bhattand G D,Grover V.Types of information technology capabilities and their role in competitive advantage:an empirical study[J].Journal of Management Information Systems,2005,22(2):253-277.

[24]Goo J,Huang C D,Hart P.A Path to Successful IT Outsourcing:Interaction Between Service-Level Agreements and Commitment[J].Decision Sciences,2008,39(3):469-506.

[25]Podsakoff P M,MacKenzie SB,Lee J Y.Common method biases in behavioral research:A critical review of the literature and recommended remedies[J].Journal of Applied Psychology,2003,88(5):879-903.

[26]Fornell C,Larcker D.Evaluating structure equations models with unobservable variables and measurement error[J].Journal of Marketing Research,1981,18(1):39-50.

[27]王茜.IT驱动的商业模式创新机理与路径研究[J].管理学报,2011,8(1):126-132.

[28]Nyaga G N,Whipple J M,Lynch D F.Examining supply chain relationships:Do buyer and supplier perspectives on collaborative relationships differ?[J].Journal of Operations Management,2010,28(2):101-114.