脑心通胶囊在脑梗死二级预防治疗过程中的辅助作用疗效观察

崔香香

广西民族医院 广西南宁 530001

随着心脑血管疾病发病率上升,脑梗死是临床常见脑血管疾病,患者常常出现各种并发症,其较高的致残率及致死率给社会和家庭带来沉重负担[1],因此脑梗死的二级预防显得尤为重要,我院采用常规治疗加用中成药脑心通胶囊治疗脑梗死,发现在脑梗死的二级预防中,脑心通胶囊在改善症状减少脑血管病终点事件及远期并发症等方面效果显著,现把结果报道如下。

资料与方法

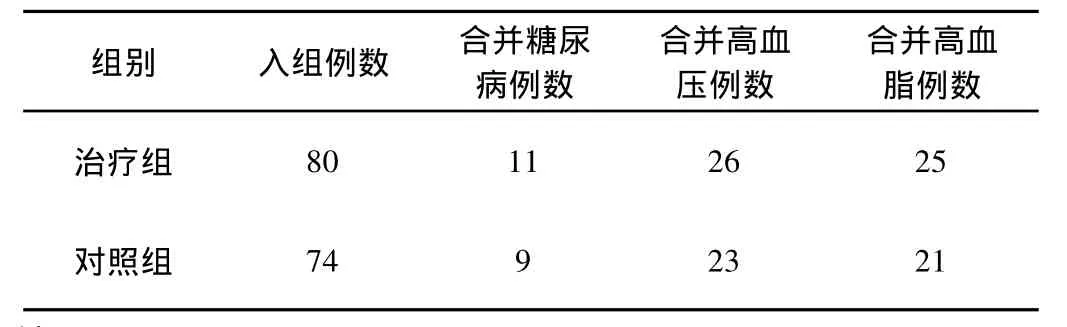

一般资料:我院内科门诊2010年2月~2012年8月在院确诊脑梗塞,急性期治疗后出院的病人154例,其中男96例,女58例,年龄46~78岁。154例患者均符合关于脑梗死的常规诊断,符合1995年全国第四次脑血管病学术会议关于急性脑梗死的诊断标准[2],排除伴有脑出血、皮肤内脏出血、严重冠心病、心律失常、先天性心脏病、凝血功能障碍、严重肝肾肺并发症的患者;患者在治疗期间均口服阿司匹林肠溶片行抗血小板聚集治疗,每次100mg,每日1次;均口服阿托伐他汀钙片行降脂稳定斑块治疗,每次20mg,每晚1次,并给予降颅压、控制血压、降血糖等治疗。就诊时检查未发现并发症。将患者随机分为治疗组和对照组,其中治疗组80例,对照组74例,治疗组平均年龄61±4.8岁,对照组平均年龄62±5.1岁,两组患者中合并糖尿病者均为非胰岛素依赖型。患者的基本资料统计学分析无显著性差异,P>0.05。见表1。

治疗方法:方法两组患者均采用戒烟戒酒,适量运动,合理膳食,心理平衡等基础治疗和降压抗凝等常规治疗,用药方案符合高血压防治指南要求。对照组74例治疗方法:阿司匹林肠溶片100mg每日1次+阿托伐他汀钙片20mg每晚;治疗组80例治疗方法:阿司匹林肠溶片100mg每日1次+阿托伐他汀钙片20mg每晚+脑心通胶囊0.8g每日3次有糖尿病、高血压病、高脂血症、心肾疾病等给予相应治疗,观察半年。

疗效指标:观察两组患者二级预防治疗过程中的辅助作用情况和患者治疗后的生活质量等。半年随访,观察疗效。

统计学分析:采用SPSS11.0统计学软件。计量资料用均数±标准差表示,两组间计量资料的比较用t检验,计数资料的比较用X2检验。P<0.05有统计学意义。

表1 患者中合并并发症分析

结 果

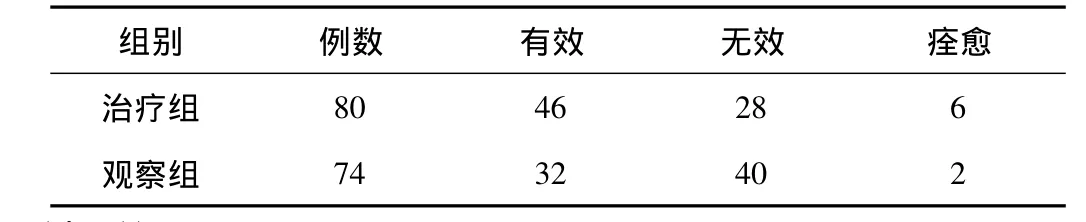

脑血管病一级预防是指对没有发生脑血管疾病的人群采取措施,防止首次发病而通过用药和健康知识的普及教育,从源头控制高血压、高血脂、糖尿病、肥胖等脑血管病易患人群的发病率。我们所研究的脑血管病的二级预防,它是指通过药物多靶点、多角度干预,对已经发生了脑血管疾病的患者在继续实施一级预防的基础上进一步采取防治措施,降低病死病残率,预防或降低脑卒中再发事件的危险。脑卒中的复发相当普遍,卒中复发可导致患者已有的神经功能障碍加重,并使死亡率显著增加。通过分析观察两组脑梗死患者均有远近期并发症发生,而治疗组并发症发生率明显低于对照组,脑卒中致残率是指脑卒中治疗后患者出现的意识障碍、肢体功能障碍、梗死后痴呆症、抑郁症的发生率。高血压危象、高血压脑病发病例数中部分患者为重复发病,且部分转归为脑梗死[3]。结果分析,见表2和表3。

表2 患者并发症发生情况分析

表3 半年观察患者疗效观察

讨 论

脑梗死发病率逐年提高,治疗过程中占用大量的医疗资源,其诱发原因主要是高血压。脑梗死的治疗重点是控制血压稳定[4],预防并发症的发生,很多患者虽然血压控制理想,但不能有效地控制并发症的发生,近年来中西医结合治疗研究正在引起医疗专家的广泛重视,作为西医治疗的有效补充,祖国传统医学有着广阔的发展空间。脑心通胶囊采用经典验方补阳还五汤加减,脑心通胶囊主要重要成分为:黄芪、丹参、桃仁、红花、乳香、地龙、全蝎等十六味。功能与主治:益气活血、化瘀通络。用于中风所致半身不遂、肢体麻木、口眼歪斜、舌强语謇及胸痹所致胸闷、心悸、气短等。研究中,对照组各项指标均优于对照组,各种并发症的发生率显著下降,大大改善脑梗死患者尤其是脑卒中患者生存质量,许多重症患者能够达到生活自理,恢复部分劳动能力,提高患者生存质量及生存信心,两组患者致残率差别很好地说明这一点,与现代医学提倡的人性化治疗相吻合,脑心通胶囊秉承心脑同治理论,与西医理论中的保护靶器官心脑肾相通,脑心通胶囊能减少脑梗死并发症,有着深厚的理论基础,中医理论倾向症状医学,脑心通胶囊能显著改善脑梗死患者的头晕目眩胸闷乏力等症状,使患者治疗依从性增加,有利于长期治疗和管理,尤其在文化层次低的人群中,其能迅速解除患者症状,增加患者对医生的信赖,成为治疗的关键。在笔者的观察研究中,脑心通胶囊在脑梗死的并发症防治方面作用显著,脑梗死二级预防中有着广阔的应用空间和极高的应用价值。

1 郭娇,欧爱华.我国社区脑梗死的防治现状[J].中国全科医学,2009,12(7):13~16.

2 傅彬.依那普利配伍氢氯噻嗪治疗脑梗死的疗效观察[J].实用心脑肺血管病杂志,2011,19(10):16 ~33.

3 中华神经科学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,2009,29(6):379 ~383.

4 翁维良,房书亭.临床中药学[M].北京:人民卫生出版社,2008:936~937.