奈良时代中日两国律令制度比较

侯巧红

(郑州大学 亚太研究中心,河南 郑州450001)

唐朝时期,中国封建社会进入全盛时期。作为上层建筑,这一时期的律令制度也达到了空前完备的地步。唐律、令、格、式综合为用,相辅相成,结构严谨,注疏确切,成为中国最为完备的封建法典,也是中华法系成熟的标志。唐朝完备的律令制度不仅成为以后历代封建王朝立法之典范,更在相当长的一个时期内对亚洲许多国家和地区产生了深刻影响,引得海外诸国纷纷前来学习。在遣唐来华的众多国家中,日本学习唐律最为成功。当时的日本处于飞鸟时代末期和奈良时代。这一时期,日本醉心于唐朝的先进文明,先后19次派遣遣唐使,全面学习唐朝律令典章。奈良时代颁布的众多法典虽然是依托飞鸟时代的律令架构,但都被深深地打上了中国唐律令的烙印,二者源流关系十分明显[1]。加强二者比较研究,对了解中日文化交流、深入理解两国律令渊源有着重要意义。

一、唐律与日本律的架构及条文比较

奈良时代日本颁布的诸多律典中,《养老律令》是学习唐律最为成功的典章之一。从体系架构到条文注疏,《养老律令》整篇延续了唐朝《永徽律》的血脉,透射出唐律的气派,带有浓郁的大唐色彩,且有奈良的本土特征。

在体系架构上,二者均分为十二个部分,甚至在篇名篇次上,《养老律令》也皆仿唐《永徽律》,均为名例、卫禁、职制、户婚、厮库、擅兴、贼盗、斗讼、诈伪、杂律、捕亡、断狱。只是条文方面,前者略少于《永徽律》[2]。

在总则方面,《养老律令》和我国唐律《永徽律》均明确指出,若所涉罪责无明确的适用性律令条文,应援引相近罪名,其应出罪者,则举重以明轻;与此相对应,其应入罪者,则举轻以服众。关于异族人犯罪,二者均尊重异族风俗,既体现出一定的差异性又具有明确的的适应性。《唐律疏议·名例律》中明确规定,“诸化外人同类自相犯者,各依本俗法;异类相犯者,以法律论”,即“‘化外人’,谓蕃夷之国,别立君长者,各有风俗,制法不同。其有同类自相犯者,须问本国之制,依其俗法断之”。

关于“合并论罪”的刑法适用原则,奈良时代的《养老律令》与唐《永徽律》保持高度一致,即“诸二罪以上俱发,以重者论;等者从一。若一罪先发,已经论决,余罪后发,其轻若等,勿论;重者更论之,通计前罪,以充后数”。唐朝对于“合并论罪”详尽规定和疏议,表明了唐朝立法技术十分成熟,也说明日本奈良时代对唐律学习的彻底性。

在刑名方面,二者均分为答、杖、徒、流、死五种刑责。对于次于死罪的重刑——流刑,虽然二者都在等级划分上有“道里之差”,但却不尽相同。依据罪责,唐律分为流二千里、二千五百里、三千里三等。相对于唐朝“自安远门西尽唐境万二千里”的辽阔幅员,日本国土狭小,因此奈良时代的《养老律令》对流刑并未载明里数,仅将其笼统地分为近流、中流、远流三等。关于近流,《养老律令》做出了明确规定,即越前、安艺,远流到伊豆、安房、常陆、佐渡、隐岐、土佐等地。

特权阶层触犯法律时,唐律和奈良律都主张“刑不上大夫”。对此,唐律实行“八议”,即议亲、议故、议贤、议能、议功、议贵、议勤、议宾。唐律规定,上述八种人犯罪时,大理寺、刑部和御史台不能直接审判,须奏请皇帝亲自裁决,由皇帝本人根据当事人身份及具体情况减免刑罚。对于“八议”,奈良时代将唐律的“议勤”“议宾”加以删减,变为“六议”。另外,二者都一致规定,享“八议”特权之人还可以以官赎罪,称为“官当”,也可以以钱赎罪。相对而言,所犯“流”罪以上者,《养老律令》规定的赎罪钱数额明显高于唐律。

在刑罚适用原则方面,唐律分为三类。其中对直接危及封建统治、严重违背封建纲常伦理的严重罪行,唐因袭隋律并将“特标篇目”,谓之“十恶”,实行十恶重罚原则予以严惩。奈良王朝制定《养老律令》时,采纳了归来遣唐使的建议,对唐律的“十恶”加以整合:将唐律“十恶”中的“不睦”归入“不道”,将“内乱”归入“不孝”。由此一来,唐律的“十恶”演变成奈良王朝的“八虐”[3]。反观“十恶”和“八虐”我们可以发现,无论是唐朝还是奈良王朝都将纲常伦理放在第一位,将其视为立法基本精神和学理。中日两国的封建君主虽然都宣扬“慎刑爱民”,但是一旦触及其统治地位和伦理纲常,都给予严惩,而且不能赎刑、不得赦免。由此可见,在体现封建统治阶级意志方面,唐律的“十恶”和奈良的“八虐”虽然篇目有所增减,但是却保持高度一致性。

法律监督方面,唐律和奈良日律都大体一致,都有着明确规定。无论唐朝还是奈良王朝,皇帝(天皇)为有效地控制官吏的司法行为,加强对地方官吏的控制,严防有法不依、执法不严的情况发生,法律监督都十分必要。另外,封建最高统治者也需要通过法律监督树立一种“慎刑爱民”的公正形象,这对维护皇帝的威信,维持社会的稳定、巩固皇权、化解民怨都是十分重要的。关于法律监督,具体到律条方面,《唐律疏议》中“官司出入人罪”和“敕前断罪不当”体现得最为明显。唐律规定,若司法者“敕前断罪不当”,应“诸敕前断罪不当者,若处轻为重,宜改从轻;处重为轻,即依轻法。其常赦所不免者,依常律即敕书定罪名,合从轻者,又不得引律比附入重,违者各以故、失论”。日本承袭唐律,不仅继承了唐律的正文部分,甚至注文及疏议也如出一辙。日本奈良律对此的规定,通过现存《政事要略》卷六十等相关文献我们不难断定,与唐律相同。

量刑定罪较轻是奈良时代日本律最大的一个特点。与唐律相比,日本律一般减一、二等刑加以处罚。如关于“关津留难”的量刑定罪,《唐律疏议》给予“一日主司笞四十,一日加一等,罪止杖一百”的惩处;而日本律则表述为“凡关津渡人,无故留难者,一日主司笞二十,一日加一等,罪止杖一百”。关于日本律“减一、二等刑加以处罚”的律条十分多,从《卫禁律》到《断狱律》的律条中,近半数具有减刑的倾向。究其原因,许多学者普遍认为,一是由于两国受法家重刑主义影响不同,二是“又(日本)因崇信佛教,故一切处分较唐减轻一等乃至二等,犯罪连坐之范围亦极小,弘仁甲寅之际,且停废死刑”[4]。

二、唐令与日本令比较

唐承隋制,唐令经多次刊定﹐至开元二十五年逐渐固定,定令为1546条﹐共27篇﹐30卷,十分完备。大化改新后日本进入封建社会,步入奈良时代。新生的封建政权急需加强,国家正常运行急需规范制度加以保障,对当时的日本而言令有着特殊的意义。孝德天皇对唐令加以吸收创新,连续颁布了一系列律令,日本由此逐渐步入法式完备的封建集权制国家。

1.中央及地方官制比较

唐朝中央机构实行三省六部制。三省六部制有效地削弱了相权,加强了皇权,加强了中央统治力量提高了行政效能。奈良时代日本中央官制实行“两官八省一台五卫”的基本体制。两官指负责朝廷祭祀的神祇官与统括国政的太政官。八省指中务省、式部省、治部省、民部省、兵部省、刑部省、大藏省和宫内省。一台是负责监察行政的弹正台。五卫府为掌管卫戍的卫门府、左右卫士府以及左右兵卫府。

纵观日本当时中央机构设置我们不难发现,其中央机构的设置及其职责与唐朝三省六部制较为相似,又有所差异。首先,专设神祇官。唐朝中央官制并未专设祭祀官,祭祀活动交由太常寺以及礼部兼理,而日本在转录唐朝中央官制时,则专设神祇官。将神祇官单列主要是鉴于天皇“上承天命、下治万民”的特殊角色,为神化皇权服务的。其次,有效整合、高度精简。将唐朝尚书省与其下设的六部进行省部合一,并将六部增至八部。将唐中书省、尚书省和殿中等省的职责加以整合,组成中务省,将唐朝礼部祭祀职能剥离专设治部省。唐朝国子监独立于六省之外。奈良时代,日本将与其相似的大学寮和散位寮纳入八省之一的式部省。另外,日本将唐朝一省两寺即殿中省、光禄寺和宗正寺合并建立成宫内省,掌管宫内庶务。由此可见,奈良王朝并非直接转录唐朝的中央官制,而是结合其时代和国情,加以创新设置,不但精简了机构而且提高了行政效率。

地方官职方面,唐开国伊始,将郡改称州,为一级行政单位,行政长官为刺史,州下设县,实行州县两级制。虽然唐太宗贞观元年设道,但道为监察区,许多学者认为其并非行政区。为加强管理,唐代把位于首都或陪都所在州升格为府,为特别行政区。乡、里、保、邻为县以下的基层单位。四家为一邻,五邻为一保,百户为一里,五里为一乡。

地方官制方面,奈良朝与唐中期道(监察区)、州、县的体制大体相似,实行国、郡、里(后改为乡)三级设置,三级行政主管分别为国司、郡司和里长,基层单位为保和户。但奈良朝将里的户数减至一半[5]。奈良朝也有左右京职、摄津职和大宰府等特别行政区。

与唐朝相比,日本在地方行政官制方面有两大不同,一是层级较少。对此,拢传光国在《日本法律思想史之特质》中给予了十分中肯的评价,“日本虽模仿唐制,但以岛国之故,不能如大陆‘礼仪三百,威仪三千’之唐制复杂,故一切皆趋于简单化”[6]。二是,地方官吏产生方式不同,唐的地方官吏都是由中央任命和委派的,而日本只有一级地方行政长官,国司由中央派遣,而郡司由地方豪族担任,里长是来自基层的居民。日本创新的这种地方官吏产生制度更加有利于提高地方行政管理的积极性和稳定性。

2.两国田制比较

7世纪前半叶,日本豪族“割国县山海林野池田以为己财,争战不已。或者兼并数万顷田,或者全无容针少(之)地”[7],导致阶级矛盾激化,危及封建统治。为适应“王土王民”制改新的政治需要,奈良朝将均田制引入日本。大化二年(646)正月,孝德天皇正式宣布实行班田收授法。

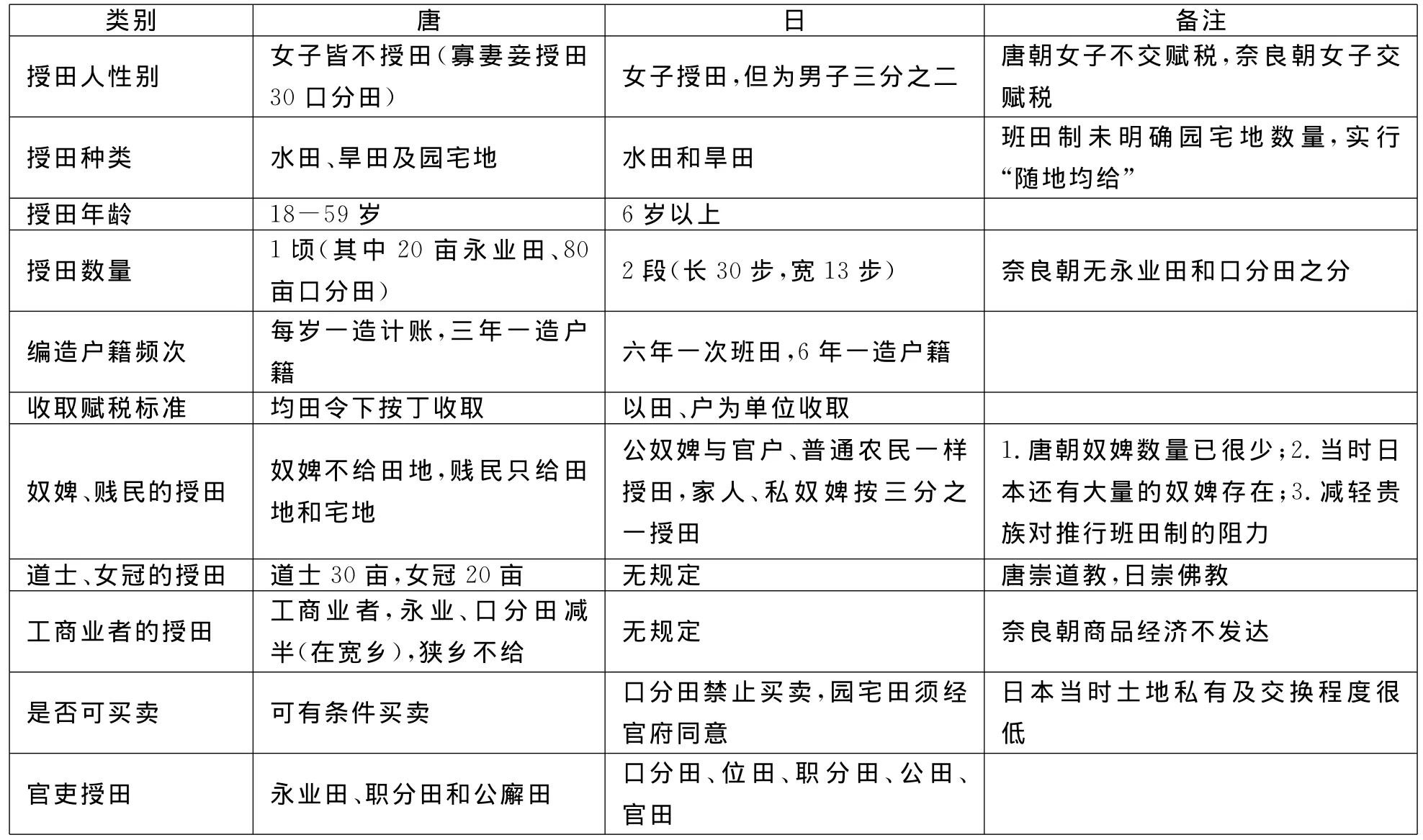

班田收授法是奈良律令制土地制度的核心。日本的“田令”与唐开元二十五年的《均田令》条目数量相同,均为37条。日本田令中30%的条目与唐《均田令》相同[8]。但与此同时,日本的班田制也有许多创新之处,见下表。

唐、日田制比较

通过以上对比我们可以发现,奈良朝班田制虽然以唐朝均田制为蓝本,二者基本架构十分相似,但日本在学习之余也充分考虑到了本国的历史文化特殊性和差异性,尤其是照顾到了本国的宗教信仰、阶级结构、经济发展以及改新自身的渐进性等诸多因素。

与班田制相适应,奈良朝在借鉴唐朝均田制的同时,也实行租庸调制,很多条文近乎复制唐制。这一赋役制度包括租、庸、调、杂役四大方面,但是日本在实施标准和内容上有所差异。租,即实物地租,唐朝按丁征收,“每一丁租二石”。日本则是按田地多少征收,实行段租,即一段口分田征“稻二束二把,盯租,稻廿二束”,租量大约占总收成的3%。庸和调的征收,唐朝和奈良朝标准一致,皆以人丁为本。征调时,唐日两国都规定征收绫、绢、布、帛、麻等这些“随乡土所出”的织物,但是,日本另外规定,“输杂物者,可输铁、盐等其他多种海产品”。“这与作为岛国的日本对铁的需求和它海产资源的丰富相关”[9]。

荒灾之年,在赋役减免力度方面奈良不及唐朝。唐“凡水旱虫霜为灾,十分损四分以上,免租;损六分以上,免租调;损七分以上,课役具免”。而日本“损失十分之五以上免租;十分之七以上免租和调;十分之八以上租庸调全免”。可见,日本的要求比唐要苛刻。

以上比较研究表明,奈良律令制度由唐朝演绎而来。奈良时代日本对唐朝律令的学习过程,也是日本继承创新、建立健全自身律令的过程。作为唐朝律令制度的学习成果,奈良律令制度以法律形式将大化革新成果固定下来,对进一步巩固封建社会经济基础、完善上层建筑发挥了重要作用,奠定了日本的发展基础。从此,日本开始进入中央集权的封建社会,步入封建发展的快车道。在某种意义上说,唐朝律令是日本发展成为律令制国家的原动力,对日本国家的发展起到了关键作用。

[1]木宫泰彦.日中文化交流史[M].北京:商务印书馆,1980:78.

[2]李宗勋,高在辉.试析新罗封建律令制的特色——兼与唐朝、日本相比较[J].东疆学刊,2011(1).

[3]佟波.试论日本律令制对唐制的受容与创新[D].延吉:延边大学硕士论文,2009:28.

[4]杨鸿烈.中国法律在东亚诸国之影响[M].北京:中国政法大学出版社,1999:175.

[5]大津透.北宋天圣令的公布出版及其意义——日唐律令比较研究的新阶段[J].中国史研究动态,2008(9).

[6]刘俊文,池田温.中日交流史大系[M].杭州:浙江人民出版社,1999:23.

[7]吴廷缪.日本史[M].天津:南开大学出版社,1994:47.

[8]池田温.唐令与日本令——《唐令拾遗补》编纂集议[J].比较法研究,1994(1).

[9]张中秋.法律与经济:传统中国经济的法律分析[M].南京:南京大学出版社,1995:296.