中国传统医药类非物质文化遗产分类研究

王伟杰

中国传统医药类非物质文化遗产分类研究

王伟杰

传统医药是中华民族传统文化的宝贵财富,构建科学合理的分类体系,对传统医药类非物质文化遗产的申报、评审、管理以及传承发展都将具有重要的现实意义。针对目前中国传统医药类非物质文化遗产名录稀少、归属不清、层次模糊等问题,本文在批判继承国内传统医药现有分类的基础上,根据中国传统医药非物质文化遗产名录中复合型项目与单一型项目并存的现状,重构了传统医药类非物质文化遗产的多线性分类体系。

传统医药;非物质文化遗产;非遗名录

王伟杰,华中师范大学国家文化产业研究中心博士生,贵州民族大学民族文化产业发展研究中心教师。(湖北武汉 430079)

中国有着丰富的传统医药资源,经过五千年历史的总结和发展,逐渐形成了一套独立的与西医完全不同的民族医学体系;其中的优秀的并能在现代社会中得到活态传承的部分,构成了中国传统医药类非物质文化遗产(以下简称“非遗”)的重要组成部分。将庞多繁杂的各级各类传统医药进行科学合理的分类,以利用于中国国家级、省级、市级以及县级非遗的申报、评定及管理工作之中,将对保护中国优秀传统文化遗产、构建优秀传统文化传承体系有着不可估量的现实意义。

一、奇怪的反差:数量繁多的传统医药资源与屈指可数的传统医药类非遗

民族传统医药是中华民族传统文化的宝贵财富,由于各少数民族的医药实践活动都是在本民族社会的母体文化中萌发产生出来的,又是在中华各民族几千年的长期相互交融中逐步发展形成的,因此它荟萃了各族人民的智慧,承载着各民族极其深厚悠久的人文历史文化。多学科交叉特性使中国少数民族医药更显得博大精深,丰富多彩。费孝通认为:“我们中国人在这地球上生活了几千年,那时候并没有现代概念中的医院,但是他们是怎么活下来的呢?这里面有很多的办法,有许多办法很经济、很实用,比如针灸、拔火罐、刮痧等等,有时并不需要药,就能解决问题,不但简单而且副作用很少。”[1]费老先生睿智地道出了中国传统医药的本质特征,也指出了传统医药作为与西医格格不入却依旧能够在现代社会顽强生存的秘密所在。传统医药简(方法简易)、便(应用方便)、验(行之有效)、廉(价格低廉)的鲜明特征,的确是我们应该去主动继承和挖掘的中华民族传统文化遗产中的精髓。中国传统医药包含的内容大致可分为两个部分,即实物资源和非物质资源。实物资源与非物质资源相互依存,构成一个完整的整体。其主要内容包括中国传统医药文物、中国传统医药古籍、中国传统医药图谱、中国传统医药器物、人物、中国传统医药基础理论、中药、中医方剂、中医养生保健、疾病、针灸、疗法、特殊标记等十三类。[2]每类都包含了较多的医药资源,第七类“中药”就包含了两万多种药物资源和与此相关的知识和技术,如中药炮制技术(国家级,Ⅸ-3)。据全国资源普查统计,中国的中药资源种类有12 807种,其中植物药11 146种,动物药1581种,矿物药80种。第八类中医方剂大概有九万余种,如桐君阁传统丸剂制作技艺,隶属于中医传统制剂方法(国家级,Ⅸ-4)。

然而令人匪夷所思的是,中国的传统医药类非遗名录数量之少,超乎人们的想象,这在中国的世界级和国家级非遗名录中体现得尤为明显。在中国仅有的29项联合国教科文组织评定的“人类非物质文化遗产代表作名录”中,仅有传统医药类名录1项——“中医针灸”,只占目前中国世界级非遗总数的3.45%。在中国国家级第一批非遗的518项名录中,传统医药共9项,仅占1.74%;第二批国家级非遗的510项名录中,传统医药共8项,仅占1.57%;第一批扩展名录147项,传统医药共5项,仅占3.40%;第三批国家级非遗的191项名录中,传统医药共4项,仅占2.1%;在第二批非遗扩展名录的164项中,传统医药共7项,仅占4.27%。三批国家级非遗总计1219项,传统医药名录总计21项,占1.72%。两批扩展名录共计311项,传统医药扩展名录共计12项,仅占3.86%,距平均数10%有较大差距,成为中国国家级非遗十大类中数量最少的一类。

原因究竟何在?一方面是由于传统医药本身在历史发展过程中不断失传乃至消亡,尤其是新中国成立以来西医对中医的冲击,更使得中医的发展与传承受到致命打击。1949年以来,中国培养的中医下降了一半,大约27万,而西医人数却增加了20多倍,达到120万。[3]另一方面,传统医药类非遗项目多为包含性较强的复合型项目,单个名录中包含较多子项目和扩展名录,使原本不多的传统医药名录数量更为稀缺。

二、奇特的紊乱:传统医药类非遗名录稀少带来的诸多复杂状况

虽然中国国家级的传统医药类非遗名录较少,但由于目前四级名录体系的申报及审批标准不一,在非遗的名录中呈现出归属不清、层次模糊等较为纷乱复杂的现状。

其一,在传统医药类非遗中,国家级名录多为复合型项目,省级、市级、县级名录则多为单一型项目,对省级、市级和县级名录升级为国家级名录来说就显得较为困难。中国国家级传统医药类非遗具有极大的包容性,这与传统医药本身极大的系统性是密不可分的。中国传统医药知识早在两汉时期,就形成了系统性的理论。在长期的医疗实践中,人们重视理论对实践的指导作用,如“理、法、方、药”的运用,即是中国传统医药传统知识系统性的具体体现。在中医学的发展过程中,累积起来的每一类知识如药物、方剂、针灸、养生等知识也是自成系统的。就具体知识而言,也表现出系统性的特征,这是中国传统医药传统知识最为突出的特征。中国传统医药的方剂、疗法不下十万余种,而国家级非遗却只有21项,归根结底与传统医药本身的系统性有关,由此造成的传统医药类非遗项目极大的包容性也是其他类非遗项目不能比拟的。如中国传统制剂入选中国第一批非遗名录,在第一批扩展名录中增加了龟龄集传统制作技艺、雷允上六神丸制作技艺、东阿阿胶制作技艺、化风丹制作技艺等四项,第二批扩展名录中又增加达仁堂清宫寿桃丸传统制作技艺、定坤丹制作技艺、六神丸制作技艺、致和堂膏滋药制作技艺、季德胜蛇药制作技艺、朱养心传统膏药制作技艺、漳州片仔癀制作技艺、夏氏丹药制作技艺、马应龙眼药制作技艺、罗浮山百草油制作技艺、保滋堂保婴丹制作技艺、桐君阁传统丸剂制作技艺十二类。不仅如此,实质上中国传统文献中的方剂有九万多种,如果专门以一项复合型项目代之,传统医药数量极少也顺理成章。与此相对应的,省级、市级、县级非遗却多是呈碎片状的单一型项目。也就是说国家级传统医药非遗是按照包容性的标准进行申报和批准的,而省级、市级、县级非遗则几乎都是按照碎片状的标准进行申报和批准的。国家级非遗基本包含了省市县三级非遗的绝大部分,而后者则是前者的扩展名录或组成部分。如中国第一批非遗名录中将“针灸”(国家级,Ⅸ-5)设置为复合型的项目,很明显几乎包含了中国传统医学中有关针灸医学的全部内容;而在省级项目中如“耿一针”中医针灸(吉林省,第三批省级非遗传统医药类第4项)、信州火针(江西,Ⅸ-2)和针灸(贵氏针灸)(河南,Ⅸ-12),则是单一型项目。

其二,部分传统医药类非遗项目之间出现了复合型与单一型相互矛盾的现象。如第一批的同仁堂中医药文化 (国家级,Ⅸ-7)和胡庆余堂中药文化 (国家级,Ⅸ-8)都为单一型项目。第二批的传统中医药文化(国家级,Ⅸ-11)则为复合型的非遗项目。由此,两者之间出现了标准不一的现象。严格意义上讲,第一批的中药文化同属于传统中医药文化的组成部分,或者是其扩展名录,而不应该单列开来,过分强调“同仁堂”和“胡庆余堂”的独立性,则割裂了传统中医药文化的整体性。

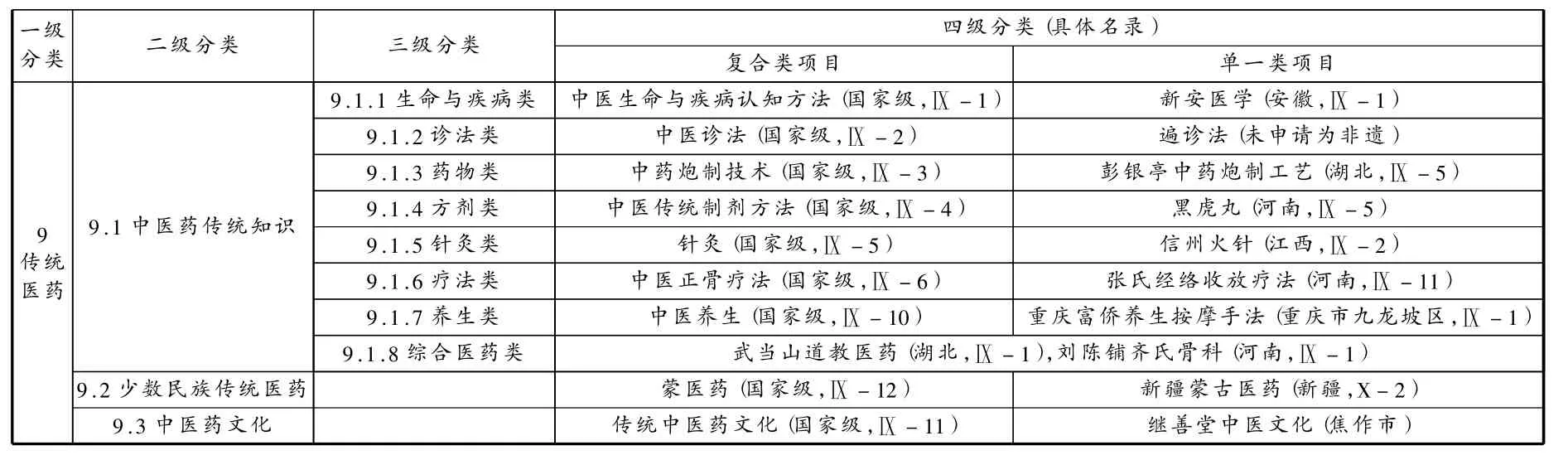

其三,通过三批非遗名录的分析对比发现,中国国家级传统医药类非遗名录与国家中医药管理局对中国传统医药的分类八大知识分类基本相似,但多出了“中医药文化”与“少数民族医药”两大类。第一批的中医生命与疾病认知方法(国家级,Ⅸ-1)、中医诊法(国家级,Ⅸ-2)、中药炮制技术(国家级,Ⅸ -3)、中医传统制剂方法、针灸、中医正骨疗法(国家级,Ⅸ-6)和第三批的中医养生(国家级,Ⅸ-10),与国家中医药管理局对中国传统医药的分类基本吻合,只是多出了“中医药文化类”和“少数民族医药”两部分。尤其是第一批非遗项目,与国家中医药管理局将 “中医药知识”分为 “生命知识、养生知识、疾病知识、诊法知识、疗法知识、针灸知识、方剂知识、药物知识”的方法基本相似。因此可以简单地将中国传统医药类非遗分为中医药传统知识、中医药传统文化与少数民族医药三部分,分别以中医生命与疾病认知方法、传统中医药文化和藏医药(国家级,Ⅸ-9)为代表。

其四,同属于中国传统医药整体部分的一些项目,却被申请为其他类型的国家级非遗。例如,根据不同的表现形式,安国药市(国家级,Ⅸ-60)、李时珍的传说(国家级,I-101)和华佗五禽戏(国家级,Ⅵ-63)分别入选了中国国家级非遗名录中的民俗类、民间文学类和传统体育、游艺与杂技类。根据非遗评定的标准和基本办法来看,以上三种形式的非遗项目的归类都是合情合理的,但是将其与传统医药类完全割裂开来,无疑有割裂传统医药类非遗的整体性之嫌,不利于传统医药类文化空间的整体性保护与传承。

由此看出,虽然中国国家级传统医药类非遗名录较少,但由于分类体系的缺失,造成了目前传统医药类非遗虽然只有三批但却出现归属不清、国家级与地方各级评审标准脱节等纷繁复杂的现象。因此,重构中国传统医药类非遗名录的分类体系,以统一中国从国家级到县级的四级名录体系的分类命名、分类申报及分类审批原则和标准,对于保护和传承中国传统医药类非遗有着重要的现实意义。

三、中国传统医药及传统医药类非遗的相关分类及评述

中国传统医药是中国非遗保护的重要内容。中国传统医药蕴含了中国各民族特有的价值观念、思维方式、想象力和文化意识,在其传承发展的历史长河中,形成了特有的认知思想、诊疗方法、用药技术等,具有系统性、完整性、高度文献化以及广泛传播的鲜明特征。世界上其他国家的非遗分类中基本都没有医药类非遗的具体分类方法,这是因为其他国家的传统医药不像中国传统医药一样自成体系。截至目前,中国对传统医药及传统医药类非遗的分类也较少,更多的主要为对中医药的分类。根据传统医药不同的表现形式,目前中国的分类主要有以下几种。

王文章在 《非物质文化遗产概论》一书中将非遗分为十三大类,第十一类为 “传统医学和药学”,毫无疑问是对传统医药的别称,只是将医学和药学分开来表述。在谈到传统医药的归属时,则明确指出其属于《保护非物质文化遗产公约》分类体系中的第四类“有关自然界和宇宙的知识与实践”[4],但该书并没有对传统医药类非遗进行二级分类。宋俊华在 《中国非物质文化遗产发展报告(2011)》中认为传统医药的主要表现形式突出地表现为非遗的 “有关自然界和宇宙的知识与实践”和“传统的手工艺技能”两种形式,并指出中国传统医药未来保护的重点应该在中医学知识或体系、民族医学、传统医技和制药工艺等方面[5](P268),也没有对中国的传统医药类非遗进行明确的分类。2004年,国家中医药管理局在 “中医药传统知识保护研究”重大项目的研究成果中,将 “中医药传统知识”分为八大类,依次为生命知识、养生知识、疾病知识、诊法知识、疗法知识、针灸知识、方剂知识、药物知识。2006年,中医药申报国内第一批非物质文化遗产名录时,基本上采用了以上的分类,成功申报了中医对生命与疾病的认知方法、中医诊法、中药炮制技术、中医传统制剂方法、针灸、中医正骨疗法6个项目,这六项基本上涵盖了中医药的精髓。[6]第二批国家级非遗中又将“中医养生”单独设置为一个项目,从而使八大知识分类成为非遗的一部分。《中国非物质文化遗产普查手册》(以下简称《手册》)将非遗分为十六大类,但却没有传统医药一类。在第十五类民间知识的二级分类中,有“医药卫生”一项。在第十六章中,提到了“传统医药”,并将其分为“生命与疾病认知方法、养生、诊法、疗法、针灸、方剂、药物、医事民俗、医药文献”[7](P105-107)等九类,具有较大的权威性与实用性。 有学者规避了单线性分类的弊端,创立了非遗的四层次分类体系。在第一层次中,非遗共分为语言文字类、传统艺术类、传统技艺类、传统健身类、民间知识类、民间信仰类、民间习俗类等七大类,而传统医药属于第五大类,即民间知识类;在第二层次中,传统医药分为“传统医学、传统药学、少数民族医药、民间医药土方和其他”[8](P28-37)五类,从而首次进行了传统医药的多线性分类尝试。

表1 传统医药分类比较表

从表1可以看出,作为《中国传统医药申报世界非物质文化遗产保护的初步方案》(以下简称《方案》)的重要内容,其归纳自然较为系统完善,自然能体现传统医药的权威性和前沿性,但作为传统医药类非遗的分类标准明显不妥。“中国传统医药的主要内容”显然不是传统医药类非遗的代名词,而是与传统医药相关的所有医药文化遗产。例如,传统医药主要内容可分为实物资源与非物质资源两部分,其实物部分如 “医药文物”、“医药古籍”等可以按“文物”进行保护。2011年颁布的 《中华人民共和国非物质文化遗产法》第一章第二条明确规定,“属于非物质文化遗产组成部分的实物和场所,凡属文物的,适用《中华人民共和国文物保护法》的有关规定”。再者,“人物”中掌握传统医药传承精髓的部分应是非遗具体名录项目的传承人,也不适于列为非遗项目;“医药器物”、“医药图谱”乃至 “医药古籍”都是传统药学的组成部分,是药物知识、制药技艺的辅助工具和信息载体,应当也属于传统药学的一部分;“特殊标记”则是部分中医药文化的一部分。比照《手册》中缺少的“诊法”应包含在“中国传统医药基础理论”之内,缺少的“民间实用土方”应包含在“中医方剂”之内。除此之外,《方案》中尚缺乏对“少数民族医药”和“医事民俗”的典型描述及分类。

国家中医药管理局的分类是基于 “中医药传统知识”,而并非传统医药类非遗。虽然其分类较为完整科学,但如果将其机械地复制到非遗名录中则显然不匹配。另外,其分类有一些遗漏缺失的类别,如对“医事民俗”类没有涉及,对“少数民族医药”的分类则实质上包含在八大知识之中,但其仍不失为是研究传统医药和传统医药类非遗分类中最为权威科学的分类之一。

在四种分类方法中,单单只有《手册》将“医事民俗”单列开来,这在其他分类中都没有体现。这固然体现了此种分类的完整性,但是医事民俗可以以非遗的第十类——民俗进行申报和评审。如“百泉药会”就入选第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录 “药市习俗”。 另外,《手册》没有对“少数民族医药”和“传统中医药文化”进行归类和划分。

张敏的四层次分类体系是对传统医药类非遗分类的一个突破,也是截至目前唯一利用多层次分类方法对传统医药进行分类的学者,其五分法也比较符合中国传统医药类非遗尤其是国家级非遗的具体实情。尤其是增加了“少数民族医药”和“其他”类,具有较强的科学性和前瞻性。其不足之处是将传统医学和传统药学割裂开来,不利于“医”与“药”的共同申报和管理。在中医药的学术体系中,“药”从属于“医”,药的使用依附于方剂,一切方药的概念及其药性、功能、主治,都是以医学认识为前提的。所以,历史上没有独立的药物学研究,也从未出现过单纯的药学家或方剂学家。这也是中药与天然药物的重要区别。再者,“民间医药土方”实质上是民间中医根据自身经验形成的医药土方,应该包含于“方剂”之内,而不应单列开来。按照其五类的划分方法,“民间医药土方”应归于 “传统医学”之列。

总体上看,中国目前对传统医药类非遗的分类尝试较少,权威性的分类更少,大多分类是建立在中医药的基础之上,而不是基于对传统医药非遗的科学分类,从而混淆了中医药与传统医药类非遗的概念,因此目前的分类由于尝试较少而有较大的问题和不足。

四、传统医药类非遗分类的可行性尝试

传统医药类非遗应属于 《保护非物质文化遗产公约》分类体系中的第四类 “有关自然界和宇宙的知识与实践”,不能单独将其称为“传统的手工艺技能”。比如一些传统中药的炮制技艺,其制药、诊断、治疗等技艺是依附在传统医学、药学和病理知识之上的,根据“特色优先、尽量靠近”的原则,类似的传统医药技艺应是“有关自然界和宇宙的知识与实践”。如在民间舞蹈类的龙舞(国家级,Ⅲ-4)项目中,扎龙的技艺、舞龙的舞蹈、绘龙的图案、伴奏的音乐以及附带的歌词都有其特殊的形式,不可能将其分到传统技艺、民间舞蹈、民间美术、民间音乐以及民间文学里面,而应该根据其呈现出的典型的表现形式,将其归至 “民间舞蹈”分类系列,因为以上五种形式不能单独开来,这样容易割裂龙舞作为一个非遗名录项目的完整性。那么,传统医药类非遗应该如何进行二级分类和三级分类的尝试呢?

首先,新的分类必须坚持科学性、实用性、本真性和前沿性等原则,争取为中国传统医药类非遗的申报、评定、审批以及后期管理提供权威合理的参照依据。因此,传统医药分类的尝试应汲取以往分类的有效部分,弥补其中的不足。尤其是国家中医药管理局对中医药知识的分类、《手册》和四层次分类体系对非遗的分类,应该积极吸取其前期研究成果,规避其中的不合理成分。从《方案》对传统医药的十三分类法来看,也有可取之处。“中国传统医药文物”和“中国传统医药古籍”可以作为文物对待,适合于《中华人民共和国文物保护法》;“中国传统医药图谱”、“中国传统医药器物”、“疾病”、“特殊标记”以及“人物”中历史人物的医药理论知识可以作为传统医药项目的附属材料进行申报、保护和传承;“人物”中的现代人员可以从里面寻找传承人和保护主体,为传统医药的保护与传承做出贡献;“中国传统医药基础理论”、“中药”、“中医方剂”、“中医养生保健”、“针灸”和“疗法”可以作为传统医药的复合型或单一型项目进行申报。

表2 传统医药类非遗的四层次分类体系

其次,在传统医药的二级分类中,应规避以往只采用单线性分类方法的弊端,采取多线性分类方法,按照不同标准来进行分类。总体来看,可以将其分为中医药传统知识、少数民族传统医药以及中医药文化三部分(详见表2)。其中中医药传统知识则包含八大知识分类,少数民族医药则包含中国少数民族传统医药,医药文化则包含中国在历史发展中形成的老字号医药文化。

再次,针对中医药传统知识较多的实际情况,则可进行三级分类,将其又分为生命与疾病类、诊法类、药物类、方剂类、针灸类、疗法类、养生类和综合医药类等八类(详见表2)。根据中国第一批非遗“中医生命与疾病认知方法”项目的具体情况,八类分法中将生命知识与疾病知识合二为一,但又多出 “综合医药类”,从而将旧的八大中医药知识分类概括为新的八大传统医药分类。新的八大分类中的“综合医药类”是为了解决省级、市级乃至县级非遗中传统医药的特殊性而设立的。例如在湖北省颁布的三批非遗名录中,有11项传统医药类非遗。其中疗法类较多,有三项,分别为梅竹青跌打损伤疗法、麝火疗法、严氏眼科中医疗法;药物类有两项,分别为马应龙制药技艺和彭银亭中药炮制工艺;而武当山道教医药、夏氏炼丹术及其祖传秘方、镇氏风湿病疗法及马钱子秘方、张介安中医儿科诊疗法、邱氏医药、咸宁胡氏烧烫伤疗法及祖传秘方五项都为综合型传统医药项目,如武当山道教医药既有关于道教医药的相关知识,更有生命与疾病知识、方剂知识、疗法知识和养生知识,因此可以将其统称为综合医药类。河南省先后颁布的非遗名录中的刘陈铺齐氏骨科、象庄秦氏妇科、合水张氏正骨、中医外科也出现类似的问题,因此设置综合医药类较为必须。

最后,根据“特色优先、尽量靠近”的原则,谨慎处理医药人物传说、医药民俗以及医疗健身活动的归属问题。[9]第一,针对一些比较特殊的医药类项目,应谨慎用“其他”类代替或综合概况。由于“其他类”的存在一定程度上反映着分类的科学性较差的问题,因此在传统医药的具体分类中尽量不用其他类代之,如果不可避免,则应该放至三级分类而不是二级分类。第二,可以将医药民俗归为非遗的第十大类“民俗”之中,将医药人物传说归至民间文学一类中,将医药健身活动类项目归至传统体育、游艺与竞技之中,以彰显这些项目在表现形式方面的特色性。第三,针对在传统医药类和其他非遗分类之间徘徊、的确无法统属的具体项目,可以采取单个项目同时申报非遗两个一级分类名录的方法,表示该项目在这两方面同时存在的合理性。如联合国教科文组织公布的人类口头与非物质文化遗产代表作名录中,第一批的 “扎巴拉人的口头遗产与文化活动”就同属于“口头传统”和“传统知识技艺”两类,第二批的 “中非阿卡·俾格米人口头传统”也同属于“传统音乐”与“口头传统”两类。

[1]方李莉.费孝通先生的“最后一重山”——费孝通晚年学术思想诠释与理解[N].中华读书报,2010-12-20.

[2]沈志祥,柳长华,王凤兰.中国传统医药申报世界非物质文化遗产保护的初步方案[EB/OL].http://www.satcm.gov.cn/zhuanti/shenyi/fgwj/20060903/102122.shtml.

[3]马克·马格尼尔.西医冲击中国传统医学[N].环球时报,2007-01-22(6).

[4]王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:教育科学出版社,2008.

[5]宋俊华,董颖杰.传统医药保护发展报告[A].康保成.中国非物质文化遗产发展报告(2011)[C].北京:社会科学文献出版社,2011.

[6]王凤兰.谈中医药非物质文化遗产保护的几个学术问题[J].南京中医药大学学报(社会科学版),2007,(4).

[7]中国艺术研究院中国非物质文化遗产保护中心.中国民族民间文化保护工程普查工作手册[M].北京:文化艺术出版社,2007.

[8]张敏.论非物质文化遗产的分类[D].杭州:浙江大学,2010.

[9]黄永林,王伟杰.数字化传承视域下我国非物质文化遗产分类体系的重构[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2013,(8).

【责任编辑:王立霞】

G122

A

1004-518X(2013)11-0206-06

国家文化科技提升计划项目“国家非物质文化遗产保护与传承技术体系的构建”(文科技函[2011]821号)、国家“十二五”科技支撑计划项目“国家文化创新工程”“荆楚文化遗产数字化公共服务关键技术研究及示范”(2012BAH83F00)、华中师范大学优秀博士学位论文培育计划资助项目