《蒋介石与现代中国》:翻案太过反失其真

○张弘

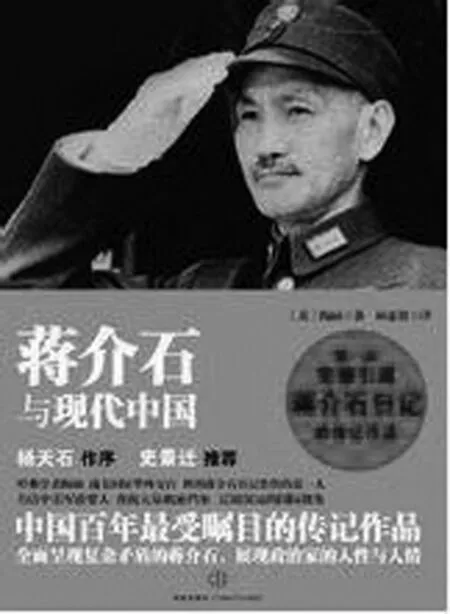

《蒋介石与现代中国》,(美)陶涵著,中信出版社2012年8月版,68.00元。

2006年,斯坦福大学胡佛研究中心逐渐开放蒋介石日记,引起众多中外学者的关注,引发了重评蒋介石的热潮。美国学者陶涵的《蒋介石与现代中国》一书,便是为蒋翻案的著述之一。

作者在该书写作上所下的功夫颇深,从长达98页的注释即可见一斑。另外,作者对于蒋生前同仁、下属等多人进行了大量访问,这些口述史资料确实大大丰富了对蒋介石的研究。尽管如此,作者并没有为读者呈现出一个鲜活的蒋介石形象,也未能走进蒋介石的内心,展现其丰富而复杂的精神世界。从否定到一定程度的肯定,陶涵似乎有意为蒋介石翻案,但是形迹太过明显,反失其真。

陶涵长期在美国外交部门工作,使得他查阅美国的国家档案,以及中美军政要人如宋子文、马歇尔、魏德迈等人的文献极为方便。杨天石认为,该书的最大成就和贡献是,“以蒋介石为线索,揭示了那一时期中美包括台美之间的复杂关系,就这一方面史料、史实的开拓挖掘来说,其深入程度,大大超过了前此的任何一本同类著作”。杨天石的评价一语中的。

至蒋氏1975年4月过世,陶涵对于蒋介石的认识与许多中国事务专家的看法一样,认为他“是个残暴的独裁者,掌握权柄近五十年;也是一个失败的军事领袖,在命运大逆转之下,把中国大陆丢给了毛泽东。就我所知,他除了被认为自身清廉诚实之外,毫无可取之处;更甚的是,他还隐忍了其支持者普遍的贪渎之风。他似乎成了没有真正原则或理想的人,一生也没有太大成就”。20年后,陶涵“发现这位老人(指蒋介石)并不是西方人经常描绘的那种肤浅人物”,“他是个现代的新儒家,支持女权,也能接受他太太、侄女兼亲信公开穿着男装的女同志行径。他是个强烈的民族主义者,极端痛恨过去西方列强对中国的侵凌与羞辱,可是他却一点也不介意自己除了两个非婚生孙子之外,所有的孙子女全是欧亚混血儿。他没有太多领袖魅力,大体上也不为同侪所喜欢,但有时他的坚决、勇气和清廉往往也使他普受人民支持。他是个很克制的人,但却具备气势凌人的个性——一个沉着、欠缺幽默感的人,脾气极坏,却又笑容可掬,偶尔伤感啜泣。从日记分析,他是位虔诚的基督徒。可是,一旦面临对国家存亡、统一或他本身统治地位的威胁,他会不惜诉诸残暴手段。他有时候会陷入偏执的怒吼,但是碰到危机又往往能够冷静分析事理,反映出他了解当前问题的动态和可能性。在大陆,某段时期他军功显赫、战绩彪炳,但是1948、1949年却一败涂地。无论是有意或无心,他也替台湾活力充沛的民主发展奠定了基础”。

为蒋氏刺杀陶成章“遮丑”

陶涵称,一些西方人的著作导致了他最初对蒋介石负面而肤浅的看法。从该书的写作来看,随着他对蒋了解程度的加深,对蒋的看法有了从否定到基本肯定的过程。陶涵此举,仿佛发现一个“第二眼美女”之后,又忍不住为之涂脂抹粉以弥补之前的“眼拙”。他似乎在为蒋介石有意遮丑,最明显的就是蒋介石暗杀陶成章的事件。在该书第16页和第21页,陶涵无视中国学者对于此事的详细研究,为蒋介石开脱。他还弄错了陶成章被刺的时间且前后矛盾。

在《蒋介石与现代中国》第15页,陶涵称陶成章被刺的时间是1912年1月12日;在第21页,陶涵称,北洋政府的淞沪护军使向英国公共租界署提出状子,指控蒋涉及“1910年谋害公共租界知名华人”,“那是七年前的事,但有可能它指的是1913年1月陶成章被刺事件,却把日期弄错了”。

陶成章被刺的时间是1912年1月14日凌晨两点。杨天石1987年发表的论文《蒋介石刺杀陶成章的自白》,以及《找寻真实的蒋介石》《孙中山年谱长编》等书中均有记载。

1907年,清廷让日本政府逮捕并引渡孙文。日本政府劝孙文走,并送5000元路费。一个日本股票商人铃木久五郎也给孙文送了10000日元。3月,孙文偕胡汉民等离日南下。临行前,孙文留下4000元给章太炎,作为《民报》的经费。章太炎嫌少。后来,章太炎、张继等人相继知道日本政府资助5000元一事,认为孙是“受贿”、“被收买了”,“有损于同盟会的威信”等。张继破口大骂,声言“革命之前必先革革命党之命”。章太炎把挂在《民报》社的孙中山照片撕了下来,批上“卖《民报》之孙文应即撤去”之字。刘师培、陶成章等亦随声附和,大造舆论诬蔑孙中山,要求罢免孙中山的同盟会职务。因黄兴等人努力,此事到当年7月平息。

因为《民报》经费紧张,1909年,陶成章到南洋地区活动,散布言论称,孙文将各地捐款攫为己有,用于起义经费者仅1000多元。9月,陶成章又去槟城,与李燮和等七人,以川广湘鄂江浙闽七省同志的名义,起草了一份《孙文罪状》,力数孙文“谎骗营私”、“残贼同志”、“蒙蔽同志”、“败坏全体名誉”等罪状,并要求“开除孙文总理之名,发表罪状,遍告海内外”。

1912年1月,孙文就任临时大总统之后,陶成章致书孙中山,重提“南洋筹款”旧事。孙中山愤而复书,责问陶在南洋发布《孙文罪状》的理由,并称:“予非以大总统资地与汝交涉,乃以个人资地与汝交涉。”两人再起矛盾。

不仅如此,陶成章和陈其美的矛盾,更成为了蒋介石刺杀陶的重要因素。陈其美是蒋介石的大哥,对其多有提携。

1911年11月下旬,陶成章以攻打南京的名义在浙江三府招募义勇军,并在上海闵行一带大肆练兵,还成立了“驻沪浙江光复军练兵筹饷办事处”。上海是沪军都督陈其美的地盘,陶成章竟然在其眼皮底下招兵买马,筹饷练军,此举自然引起了陈其美的高度警惕,认为是针对自己。1911年12月,陈其美就请浙军参谋吕公望警告陶成章:“勿再多事,多事即以陶骏保为例。”陶骏保曾是镇军军官,1911年12月13日被陈其美枪杀。

上海光复之际,陈其美计划要在上海筹办中华银行,向时任浙江都督的汤寿潜“协纳”25万元做为发行纸币的准备金。汤寿潜便向时任浙江军政府总参议的陶成章征求意见,陶成章表示“缓商”,汤寿潜即回电拒绝了陈其美。

当时陈其美在上海出入娱乐场所,舆论攻击不断,称之为“杨梅都督”。陈其美因为军需,向陶成章提出,希望分享南洋华侨捐款,但被陶成章断然拒绝。陶说,你喜好嫖妓,而经费应该用于浙江的革命同志,又岂能供你嫖妓之用?

南京临时政府成立后,汤寿潜调任交通总长,浙江都督一职出现空缺。在章太炎、陈其美和陶成章三人中,陶成章呼声最高。杨天石认为,陈其美不会放弃沪军都督去当浙江都督,但若由陶成章担任,他不会安枕。其时,上海已经风传,陈其美要暗杀陶成章。陶感到了危险,多次更换居住地点,并于1月7日、11日发布通告,表明自己不再组织军事力量,也不会就任浙江都督,以求避祸。但是,陶的旧同事坚持由其出任浙江都督。

陈其美指使蒋介石,于14日凌晨两点在广慈医院暗杀了陈其美。杨天石在《找寻真实的蒋介石》中披露:蒋介石在1943年7月6日的日记中自称,自己暗杀陶成章是革命行动,并非孙文授意,两人并未谈及此事,但是他揣度,正是因此得到了孙文的信任。如果蒋介石的揣度大致不错,那么刺杀陶成章就是蒋介石崛起的基础之一。

作为一本蒋介石的传记,对于发生在蒋介石早年如此重要的事件进行“遮羞”并弄错了日期,我只能归因于陶涵不能直接阅读中文。或许正是因为如此,陶涵对于蒋介石的诸多要事均显示熟悉的程度不够。

解读史料粗枝大叶

在《蒋介石与现代中国》中,陶涵避开了蒋介石领导军民在中国正面战场抗日的部分,而是将着重点放在了缅甸战场。他不惜笔墨,花费了80多页、占全书五分之一的篇幅描写史迪威和蒋介石之间的矛盾。姑且不论这样的选择是否属于研究和写作上的“讨巧”,最严重的问题是,他恰恰犯了齐锡生在《剑拔弩张的盟友》中所批评的美国学者常犯的错误:不仅对中国方面的史料运用严重不足,对英文史料也有遗漏且解读错误。

在该书第143页,陶涵写道:

蒋氏夫妇回到重庆以后,立刻和这位中国战区参谋长进行第一次正式讨论。一见面,蒋先请史迪威自述他的在华职责,但是蒋注意到史迪威并没有提到参谋长这个职位。蒋问:“你是不是我的参谋长?”史迪威答说:“是的,我是阁下的参谋长,直接接受您的指挥。”谈到当前的缅甸问题,蒋说他受够了英国的无心作战,很怀疑他们的动机究竟是什么,但是在缅甸及边境的国军部队正在等候史迪威的指挥。史迪威非常惊讶,因为蒋竟然真的要把中国最精锐部队交给他指挥。

将这段话联系该书所有有关蒋介石与史迪威相关内容来看,陶涵透露的信息是:1.史迪威仅仅只是没有提到参谋长这个职位;2.史迪威得到国军在缅甸军队的指挥权似乎是意外的惊喜。如果以齐锡生《剑拔弩张的盟友》中的研究作为参照即可发现,首先,陶涵并没有理解史迪威作为“蒋介石个人联军参谋长”的真实含义;其次,他并不清楚蒋介石交出中国驻扎在缅甸军队指挥权是出于美国军方的要求,和史迪威挟强国之威、一心要抓权的结果。而蒋介石之所以愿意将缅甸部队的指挥权交给史迪威,只是为了维持盟友关系,向美国示好。

齐锡生的研究显示,美国军方的马歇尔、史汀生等人无视中国人自主权和民族自尊心,以轻率任意的心态对待中美同盟。史迪威到中国后迫不及待地要求中国交出在缅甸军队的指挥权,蒋介石对于其狂妄和无礼大为不快(同上,P96)……对于此事的来龙去脉,以及中美同盟合作中的诸多细节,陶涵的叙述都很粗疏,这也导致了他对于蒋介石和史迪威关系,以及战事描述的错漏。例如,第一次滇缅战争的失败,除了英国人的背信弃义和损人利己之外,史迪威1942年4月底犹豫不决,不知道是命令中国军队去印度还是去中国好,由于他的拖延,公路被难民堵塞,造成中国士兵在退却途中因为日军飞机轮番轰炸而伤亡惨重。此外,史迪威不仅拒不听从蒋介石的命令,而且没有及时将战场实情向蒋介石汇报,临阵脱逃之后厚颜无耻地将责任全部推给中国将领,而美国军方却低估了此事的严重性,以为蒋介石对此并不在意……凡此种种,陶涵在书中并未提及,对于中美同盟关系中美国军方的傲慢,和史迪威以援华物资为筹码,一味蛮横对待中国和蒋介石,只顾个人权力欲且要抓住中国军队指挥权的史实,他亦缺乏深刻认识。

总之,如果将这本书中共80多页的这一部分内容与齐锡生《剑拔弩张的盟友》对比即可发现,陶涵不仅有多处显示出“只缘身在此山中”的视野局限,而且显示出诸多因袭陈说的“路径依赖”。

蒋介石的政治遗产

近年来,大陆学者对于蒋介石在两党决战的结果有不少分析,如金冲及在《转折年代》中,认为国民党的败因主要是失去人心;如果以军事失败而论,杨奎松的“革命四部曲”有着扎实的研究;从组织角度进行考察的,有王奇生的研究《党员、党权与党争》……在决定国民党命运的东北大决战中,陶涵对于卫立煌三番五次违抗蒋介石的命令,多次“配合”林彪的作战计划,直到国民党军队在东北全军覆没的史实进行了披露。但是,对于此番决战的国际因素并未提及,而实际上,国际因素在两党在东北大决战中起到了决定性作用。陶涵对此没有提及,这不能不说是又一遗憾。

在此问题上,牛军在其著作《冷战与新中国外交的缘起(1949-1955)》引用文件的说法是,“目前世界的中心问题是美苏之争,反映在中国便是蒋共之争”。抗战结束后,大批美军在华北沿海登陆。到10月间,驻华美军人数达11万之众。但是,美国的扶蒋反共政策一直很有限度,其帮助国民党军队的力度远远不及苏联对中共的支援。在整个辽沈战役过程中,美军并未直接与中国共产党的军队发生激烈冲突。

美国弗吉尼亚大学历史系教授梅尔文·P.莱弗勒在其《人心之争:美国、苏联与冷战》中的研究显示,1945年8月,斯大林与国民党签署协议,因为他希望保证俄国在东北亚的安全,避免与美国摩擦,缓和美国代表蒋介石卷入亚洲事务的企图。关键时刻,在满洲的苏联军队并未为中共提供武器和援助。直到1947年春夏,美国决定将重点放在西欧的重建上。斯大林也改变了对话政策,他告诉毛泽东的特使,如今可以依靠他了。正是在这年秋天,林彪在获得苏联大量援助的情况下,集结了75万人发动辽沈战役并最终获胜。可以说,斯大林对中共的援助、美国对蒋介石援助力度的有限、时间的滞后和拖延是林彪在辽沈战役取胜的重要因素。而陶涵在这一点上却浑然不觉。

杨天石的著作《找寻真实的蒋介石》显示,蒋在日记中表现出来的独特性格,与后来整个中国政局发生的一系列变化,有着直接的联系。遗憾的是,《蒋介石与现代中国》对此并未涉及。事实上,该书一处细节颇能反应蒋介石的性格:西安事变后,周恩来以调侃的口吻对毛泽东说,蒋自命英雄人物,会有言出必行的虚荣心,毛泽东也认同了这个判断。果然,蒋介石信守承诺,不仅停止内战,而且每月拨款给中共部队。蒋介石只能做老大,容不得身边有强势者存在的个性,是他和史迪威、鲍罗廷、胡汉民等人关系紧张的主要原因。而蒋介石以圣贤、豪杰、革命领袖自居,其修身和自律,均与中国传统文化有着密切关系。陶涵对于蒋介石败走台湾的过程进行了纪实性的叙述,但是,并未对蒋介石失败的原因进行分析并提出自己的解释——尽管在这一点上他可以为蒋做更多的辩护。

值得称许的是,陶涵的结论“蒋介石是最后的胜利者”,其评判标准显然跳出了成王败寇的窠臼。如其所说,“蒋介石曾于1946年在大陆通过宪法草案,这部宪法草案呼吁民主,呼吁一个有言论自由、出版自由以及其他主要民主权力的代议政府。到了台湾后,尽管这些权利被搁置一边,但蒋介石继续承诺这些权利会最终回归。同时,他批准了省或地方的政治选举制度,这种选举制度让许多真正的反国民党的地方政治家得以崛起,最终形成党外的反对团体的基础。所有这些都为蒋经国的民主化铺平了道路”。

大陆学者萧功秦以提倡新威权主义而颇具影响。其所涉及的改革路径是经历新威权主义之后,再过渡到民主宪政制度。如果我们承认萧功秦的建议从可行性来说较为稳妥,那也就意味着,蒋介石败走台湾之后在台的施政有其合理性,并且不无借鉴意义——当然,其白色恐怖的残忍手段必须予以谴责。显而易见的是,蒋经国的民主改革,正是建立在蒋介石相当成功的经济奇迹之上。《蒋介石与现代中国》虽然极具局外人的视角且叙述精彩,但我们完全有理由期待一部更为权威和可信的蒋氏传记。我更期望,史家在以自己的视角客观评判蒋介石历史地位和功过得失之时,能够按照自己的史料爬梳和研究,毫无压力和限制地公开自己的观点。