基于计算流体动力学对涵洞过鱼模型的改进

[挪威] R.福里希 等

1 概述

对洄游性鱼类来说,不论是上溯还是下行,过鱼通道的畅通是非常重要的,因为这些鱼类产卵时需在淡水和海水水域间穿梭洄游。随着流域的开发,鱼类的上溯洄游常受到人为障碍物的阻隔,尤其是坝堰和涵洞。过去人们只是关注具有较高经济价值的大型洄游性鱼类,而现在已意识到,保证更多的鱼种、不同大小的鱼体,以及其他水生动物自由迁徙也同样重要。迁徙障碍引发的问题在全世界普遍存在,目前大多数研究关注的是优先改造障碍物以改善鱼类的通行条件,或设计一种方便鱼类通过障碍物的鱼道。遗憾的是,在众多的溪流交叉处,工程师们设计新涵洞时,仍主要关注结构的水力效率最大化和造价的最低,而忽视了鱼类及无脊椎动物对栖息地和自由迁徙的需求。一条涵洞是否会成为鱼类迁徙的障碍,取决于众多因素,包括洞内的水流流速和鱼类的游动能力。同时,在高速水流环境中,是否存在供鱼类休息的低流速区域也是涵洞设计中需要考虑的重要因素。因此,帮助鱼类在内河障碍物附近顺利上溯洄游的设计方案,必须根据当地环境条件和可能通过的鱼种或种群进行优化。

鱼类在以较低游速(持续游速)游动时,可以毫不停歇地游动很长一段距离,但通常情况下,随着水流流速增大,鱼类能够连续游动的最远距离会逐渐减小,尤其是当它们突发性地加速游动时。学者米切尔曾做过试验,测试了经常在澳大利亚和新西兰出现的各种小型淡水鱼种的游动能力,结果发现,这些鱼类的持续游速均在0.2~0.3 m/s之间。突发性地加速主要与鱼体的长度和游动时间相关,利用学者波比等人提出的关系式,可以计算出70 mm长的大斑南乳鱼可以0.87 m/s的速度连续游动5 s。

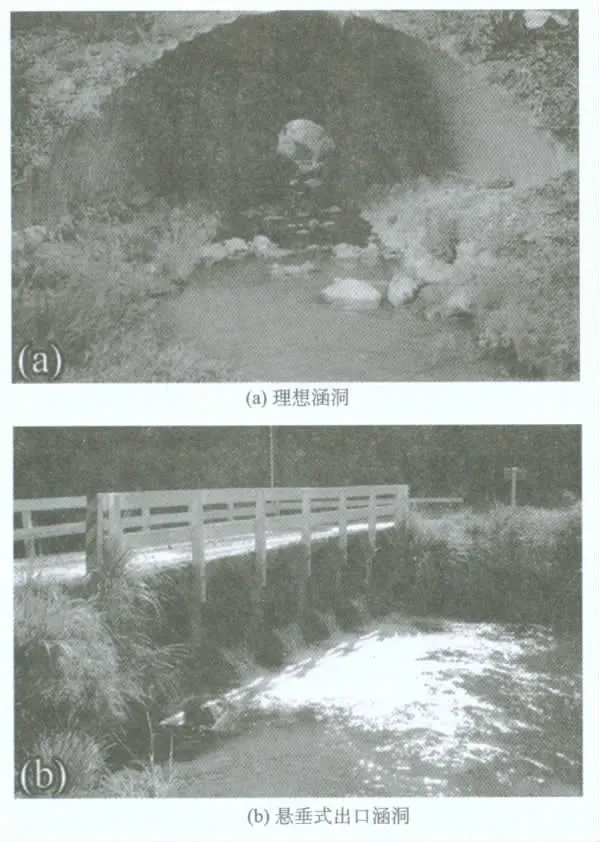

多数情况下,建造一座与天然河流同宽和具有河床特征的理想涵洞是不可能的,所以也不可能像天然河流那样为鱼类洄游提供低流速水流区域和(或)充足的休息区域(图1(a))。虽然在修建涵洞时,通常可避开鱼类明显无法通过的悬垂式出口的涵洞(图1(b)),但较之原河道,涵洞的糙率更小,坡度更陡,而且过水断面更狭窄,这样的建筑物中,如果水流流速和需要通行的距离超出目标鱼类的游泳能力,而且没有可供鱼类休息的场所,鱼类将无法越过障碍物上溯。

研究采用计算流体动力学模型来设计具有圆筒特征的圆形涵洞,以使诸如大斑南乳鱼这样的小型鱼类的上溯洄游率最大化。大斑南乳鱼生活在南半球,具有和许多小型洄游性鱼类相似的游动性。

图1 涵洞设计

2 初始实验和现场试验

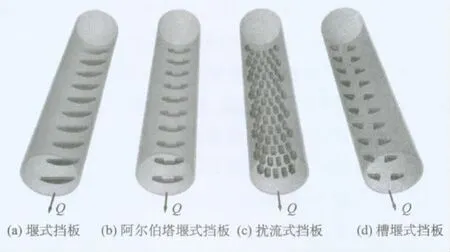

为降低涵洞内水流流速,并为鱼类洄游提供休息场所,研究人员提出了几种设计方案(图2)。为更好地了解这些设计的水力特征,并确定哪种方案对降低水流流速效果最佳,笔者对相关文献进行了回顾。结果表明,单纯考虑水力学,堰式和槽堰式挡板系统在减小水流流速和增大涵洞内水深方面最为有效。但如何让鱼类顺畅洄游的不同挡板布置方式,几乎还没有人进行过研究和试验,为此,作者对最受推崇的设计进行了室内外初步试验。

图2 涵洞过鱼不同挡板布置

最初试验是在长7 m、直径0.48 m、坡度3%的开放钢管底部释放长50~70 mm的大斑南乳鱼,并进行观察和视频记录。钢管按照图2所描述的4种挡板设计依次进行了装配。观察发现,单纯考虑建筑物的水力特性并不能解决鱼类通行问题,而且能减小水流流速的最佳方案也不一定能最好地解决过鱼问题。例如,鱼类尝试通过装有阿尔伯塔堰式挡板的涵洞时,视频清晰地显示,鱼因布置有挡板而迷失了方向,不愿意轻易越过这些堰式挡板。大多数试验情况下,可以观察到鱼类在前两个堰板之间变得不知所措,只能是来回游动。偶然可以见到的情形是,在经历了相当长来回游动的某个时间段后,鱼类才能通过第2级堰板上溯,而到了下一级堰板后又不知所措了。在布置有堰式挡板和槽堰式挡板的涵洞中,也观察到了类似的情形。

相反,对布置有扰流式挡板的涵洞,试验表明,鱼类通过这种涵洞时,上溯洄游过程似乎非常容易。采用这种挡板布置,鱼类能很快地游向上游,并且毫不费力地通过整个涵洞。

接下来的现场试验是将扰流板粘附在一座中型(直径1.35 m)涵洞底部,试验表明,这些挡板造就了足够的低流速区和休息区,方便体长50~70mm的鱼通行。扰流板除了对鱼类上溯洄游有积极的作用外,还有易于安装的特点,可以将单个的木块固定在混凝土壁上,或把数个先预制好的塑料板块整体附着在管壁内。

3 数值模拟模型

在证实了扰流板为环境友好型,并能帮助鱼类上溯洄游的最有效的方法后,深入研究了扰流板对涵洞内流场的影响。为确定扰流板设计的几何尺寸,采用流体科学有限公司研发的具有商业用途的三维数值分析软件Flow-3D进行分析。该软件不仅能够计算三维流场,还能非常准确地确定水面高程。该方法利用有限差分法(控制体积法)求解雷诺平均Navier-Stokes(RANS)方程(包括连续性方程(1)和动量方程(2))。

式中,Ui为i方向时间t内的平均流速,x为空间几何比尺,Ai为各个网格中垂直于水流方向的截面面积,VF为各个网格内的流体部分,ρ为水的密度,P为压力,Gi为重力,fi为雷诺应力加上雷诺平均。

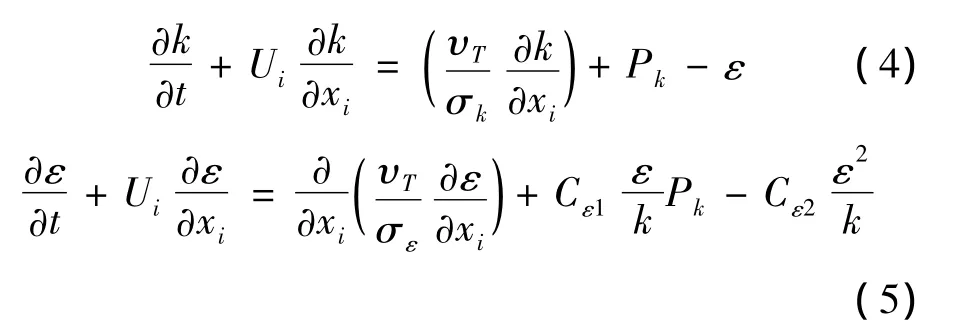

采用重正化群k-ε紊流模型求解fi,采用式(3)计算紊流涡流黏度。

式中,k为紊动能,ε为紊动能耗散速率,其迁移方程表达如下:

重正化群 k-ε 紊流模型中常量 Cμ=0.085,Cε1=1.42,Cε2基于 k,ε 和重正化群模型的剪切率计算得出,σk=0.72,σε=0.72。

在Flow-3D中,结构化网格由一个六面体组成,而该六面体又由细化的许多不同大小的六面体构成。为解释这个复杂的几何体,建立了由几个相邻块组成的多块网格。在该网格中可以插入几何实体,分别是:圆柱、球体和方体等简单元素;三维数据、比如地形图数据;对更为复杂的几何体,可以从CAD软件中导出三维文件格式。

立体光刻(STL)文件,实体表面近似成三角形,在目前工作中被用于导入涵洞的几何图形。

Flow-3D采用流体体积法(VOF)追踪自由表面。一个网格单元的自由横断面由一附加标量信息(F)表示,表明存在于那个特定单元内的水的百分比。当单元内充满空气时,标量为0,当单元内充满水时,标量为1。

在0<F<1时,一个网格的自由横断面的确切位置由网格本身及其相邻网格的标量信息所决定。同样,该平面的法向量也能够确定。对于F,必须求解一个额外的迁移方程。

标量信息用来满足连续性和保证动量守恒。运用部分区域实体体积法(FAVOR),以表示Flow-3D中的复杂几何体,其原理与流体体积法(VOF)相同,唯一不同的是它代表的是实体,而非流体。在运用FAVOR法时,要选择合适的网格分辨率,以便正确地描述数值模型内扰流板的几何形状。一旦水位不再有明显变化,并且进出口水流流量相等,数值模拟便宣告结束。

现用一条布置有扰流板的涵洞(直径1.32 m,坡度0.76%)来验证数值模拟结果的可靠性。该涵洞位于澳大利亚墨尔本卡迪尼亚(Cardinia)溪流的托马斯路跌水建筑物上。流量量测采用电磁流量计,并与涵洞进口下游17.65 m处的数值模拟结果进行比较(图3)。与此同时,进行过鱼试验,观察在设有扰流板的情况下鱼类上溯洄游的可能性,并在扰流板后提供休息区。研究证实,所用的计算流体动力学模型准则可用于研究不同尺寸的涵洞内扰流板的布置,而且洞内装有扰流板,有助于洞内的鱼上溯洄游。

图3 在流量Q=0.211 m3/s时,卡迪尼亚溪流涵洞进口下游17.65 m处数值模拟流速值(上图)与实测流速值(下图)的比较

4 扰流板的几何形状与布置方式

为验证卡迪尼亚溪流涵洞内扰流板设计的有效性,测试了几种不同的扰流板几何形状和布置方式。在卡迪尼亚溪流涵洞内采用的扰流板尺寸(长0.25 m,宽0.12 m,高0.12 m)和板间距离(横向0.12 m,纵向0.2 m),在该研究中被称为标准扰流板布置形式。按照扰流板至少覆盖涵洞底部1/3区域的原则,确定了洞内扰流板的数量。这样做主要是为了在平均流量和低流量时,能保持涵洞的边缘存在休息区域。因为在较高流量情况下,鱼类上溯洄游会受到限制,所以涵洞内的最大水流流量控制在洞内过水能力的30%。

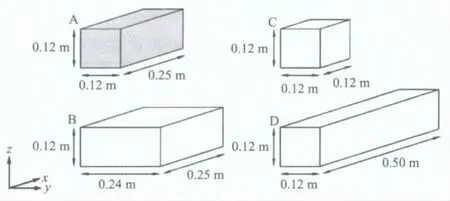

利用4种不同尺寸的挡板(图4),以4种不同的流量(0.110,0.220,0.275 m3/s和0.330 m3/s)进行试验。按照一行布置3个,相邻行布置4个的原则,在直径1.3 m、坡度1.2%的洞内交替布置挡板。表1示出了挡板间的不同横向和纵向间距以及试验代码。

图44种不同尺寸的挡板

表1 挡板布置形式、尺寸及代码

试验结果表明,即使在最大流量情况下,与无扰流板的涵洞相比,所有布置有扰流板的涵洞内扰流板间的流速都明显减小。此外,最大的扰流板(B型)在涵洞内产生了较高的水位,因此该类型涵洞的输水能力损耗最多。与较短的挡板相比,较长挡板(D型)在横向挡板间产生了更大范围的高流速区,这种情况下将使小鱼更难通过此建筑物完成上溯。

较短的挡板(C型),适宜鱼类洄游的水力条件较好,但这种结构安装量较大,因此造价比较昂贵。由此可以看出,标准式挡板设计对于降低流速、抬升洞内水位和减少安装费用是最好的折衷方案。因此,后续的试验研究也主要集中在此种设计。

5 涵洞直径的影响

迄今为止,在大多数研究中,扰流板的尺寸均与涵洞直径有关,而与迁徙鱼类的体长无关。为了确定标准尺寸挡板是否适合于各种尺寸类型的涵洞,另外又进行了模拟研究。在模拟试验中,将涵洞的坡度定为1.2%,设置4种不同的流量,涵洞直径分别为2,3 m和4 m。由于涵洞尺寸不同,需要调节流量来获得相同的水深与涵洞直径比。

在高流量情况下对一条直径为4 m的涵洞进行了试验。结果表明,即使在大型涵洞内,标准尺寸的扰流板依然可以在涵洞的底部和边缘附近产生足够宽的低流速带,能够帮助小型鱼类完成上溯洄游。但在直径最大的涵洞内,因为水流流速可能降不下来,鱼类无法持续上溯游过整个涵洞。幸好在每个扰流板后面提供有足够低流速的鱼类休息区,所以上述情况基本不会发生。

虽然涵管内设置扰流板对鱼类颇有益处,但它确实增加了涵洞内淤堵垃圾的风险,较小涵洞更是如此。根据涵洞内洄游鱼类的体形大小而非涵洞直径来拟定扰流板的尺寸,则可显著降低这种风险。

6 扰流板对涵洞输水能力的影响

尽管涵洞内设置扰流板的确改善了过鱼条件,但由于增大了洞内水深,因此洞内的输水能力降低。为了评估这种影响,对设置有标准挡板的不同尺寸的涵洞进行了模型试验,其中标准挡板覆盖了大约涵洞直径1/6的面积。结果表明,扰流板一旦被淹,则对涵洞过水能力的影响就不再有变。此外,随着涵洞直径的增大,由挡板导致的涵洞输水能力的损失会有所减小(见表2)。

表2 设有标准扰流板的不同直径的涵洞输水能力损失

为了进一步核实挡板对涵洞输水能力的影响,确保所用的计算流体动力学模型得出合理的结论,对涵洞直径、坡度及表面粗糙度对涵洞过水能力的影响进行了更为详尽的研究。

伊德(Ead)等学者利用实验结果推导出无量纲流量Q*、坡度和涵洞直径之间的关系式如下:

式中,Q为流量,g为重力加速度,S0为涵洞坡度,D为涵洞直径。

作者还推导出无量纲流量和相对水深y0/D(y0为平均水深)之间的关系式:

式中,α和β为系数,其值随h/D的变化而调整,h为挡板高度。

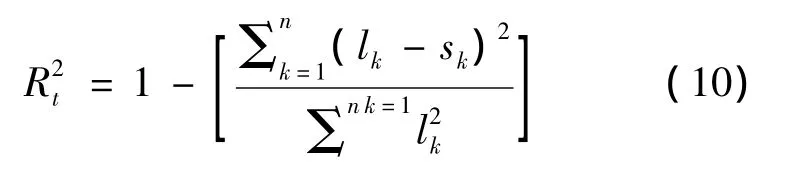

式中,l和s为式(8)和式(9)中的无量纲流量;n为对应一种h/D情况下的无量纲流量的总数。α,β和的取值见表3。

表3 对应不同h/D的α,β和R2t的取值

利用得到的α和β值,计算出不同的直径、流量和坡度,以及全部装有标准尺寸扰流板的涵洞内无量纲流量与相对水深之间的关系式。然后将该结果与伊德等学者的试验结果进行了比较(图5)。

图5 不同挡板和涵洞尺寸时,无量纲流量Q*与相对水深y0/D之间的回归曲线

总体而言,现有分析结果与伊德等学者的研究结果能较好吻合。但在光面管壁的涵管中,却发现有很大的区别(图5)。这主要是因为模拟试验是在光滑的圆形混凝土管内进行的,等效砂粒粗糙性为0.007 m,而伊德等学者在试验中采用的是一座更为光滑的涵管。

结果表明,随着h/D值增加,无量纲流量Q*和y0/D之间的关系曲线向右偏移(图5)。这种变化是由扰流板引起的附加粗糙度造成的。当h/D值较大时,由扰流板引起的附加粗糙度的影响在涵管粗糙度整体影响中占主导地位。对于光面涵管,原来的 α和 β值必须调整30%左右,但当h/D=0.092时,则仅需调整约10%。

7 结语

现行研究表明,扰流板可用于减小涵洞内的水流流速。但挡板的几何形状和布置需要考虑鱼类的需求(例如,鱼类体形尺寸、游泳能力和对休息区域的需求,转而也取决于涵洞长度和水流流速)。对于小体形鱼类(体长小于100 mm),该研究中采用的标准扰流板尺寸和布置方式对不同直径的涵洞均为较好的解决方案。因此,不必随涵洞直径加大而增加挡板尺寸。由于挡板对表面粗糙度的影响,随着涵洞直径增大,洞内水位降低,输水能力减小,所以这一点对大型涵洞来说尤为重要。

由伊德等学者通过试验得到的挡板高度和涵洞直径的比值与无量纲流量之间的关系,可由现行的数值模拟分析软件成功再现,这不仅表明了所用计算流体动力学模型的优势,也为量化涵洞粗糙度对流量的影响提供了方法。因此,所得到的关系式可用于评估不同直径和坡度的涵洞,但对粗糙度不同的涵管,当h/D小于0.1时,必须对 α和 β进行修正。