《惜别》与鲁迅“弃医从文”:太宰治利用《圣经》虚构之意图

蔡 超

(韶关学院外语学院,广东韶关 512005)

1944年受日本内阁情报局和日本文学报国会的委托,太宰治创作了《惜别》,并于翌年的1945年9月发表。从时间上看,作品的创作是在日本战败投降之前完成的,而发表却是在日本投降之后。由于这部作品是作者应政府请求,并且名义上是为了配合国家政策而创作的小说,所以也被称为“御用文学”、“国策小说”。但太宰治本人却在《惜别》的后记中说:“即使没有来自这两方面的请求,总有一天我也会试着写一写,搜集材料和构思早就进行了。……无论如何我想说明的是,这个工作彻底地是由一个名叫太宰的日本作家自由书写的,情报局和报国会都不曾拘束我的写作,甚至没说过一句罗嗦的话。而且我写完把它交到机关后,他们只字未改地通过了”[1]128。太宰治的这段话与其“国策小说、御用文学”的身份存在矛盾之处,也就是说,《惜别》最根本的创作原因并非源自政府的委托指令,而是出自作者内心的创作动机,政府的委托只是促使太宰治执笔的一个契机。这部约十五万字的作品仅耗时两个多月就完成,且当时受委托的六位作家中仅有太宰治一人完成创作,这一点也说明了太宰治对鲁迅怀有强烈的创作欲望。细读《惜别》可以发现,作为清国留学生的鲁迅(周树人)形象在作者的内心别有一番独特的理解,鲁迅的仙台留学经历和弃医从文原因也另有一番独特的解释。尤其值得关注的是,作者融入了《旧约圣经》中的《出埃及记》来虚构一个全新的鲁迅形象。《惜别》与《藤野先生》在鲁迅弃医从文的表述上究竟有何不同?太宰治为何作此虚构?本文试图对此进行初步探讨。

一、《惜别》与《藤野先生》

《惜别》以青年鲁迅在仙台一年半(1904.9—1906.3)的留学生活为题材,以作者虚构的日本东北某老医师回忆的第一人称方式展开叙述。作者在作品创作之前提交给审查委员会的《<惜别>之意图》一文中写道:“作者对鲁迅晚年之文学论无兴趣,故晚年鲁迅之事一概不涉及,打算描写仅仅作为一位清国留学生的‘周先生’。不鄙视中国人,亦绝不进行浅薄之煽动,欲以所谓洁白、独立亲睦之态度对年轻的周树人作正确、善意之描写”[2]。作者这一态度贯穿了《惜别》全文,为了全面了解鲁迅,太宰治阅读了大量鲁迅的作品,因此作品中关于鲁迅的传记记述基本上是正确的;但作品中有关鲁迅在留日期间的交友情况以及鲁迅弃医从文的缘由分析中包含着相当一部分的虚构成分。

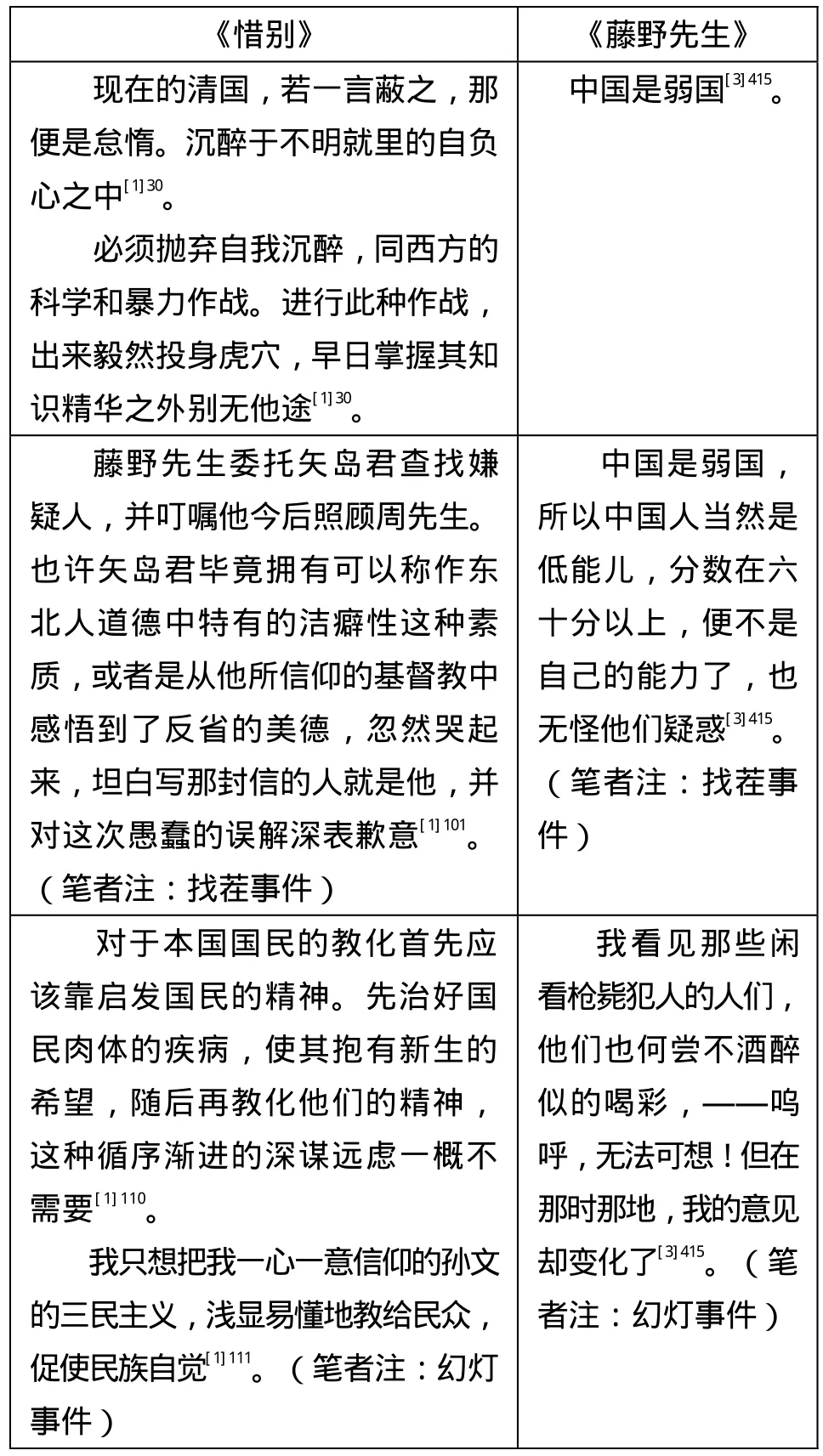

表1 对清政府和弃医从文缘由的表述对照

鲁迅在一年半仙台留学生活中,对他刺激较大的就是1905年9月的“找茬事件”(分数事件)和1906年1月的“幻灯事件”。《藤野先生》中鲁迅在遭遇“找茬事件”后悲哀地写道:“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了”[3]415。我们能感受到他当时所受的屈辱感,而这种屈辱感恰恰是当时清政府软弱无能的表现。但《惜别》里“弱国”之类的表述却一句也没有,这正是作品的独特之处。作者在提交给政府的《<惜别>之意图》中说:“所怀意图为让现代中国之年轻知识人所阅读,使其产生‘日本也有我们的理解者’之感怀,在日本与支那之和平方面发挥百发子弹之效果”[2]。可见太宰治一开始就把中国知识分子设定为《惜别》的阅读对象,这也说明了太宰治在创作过程中充分考虑了中国读者的心理,从而刻意回避了描写作为弱国的中国和中国民众的悲哀,也刻意回避了“幻灯事件”所受的屈辱感导致其弃医从文的鲁迅的真实心境,以迎合中国读者的心理。(参见表1)

此外,读过《藤野先生》一文的人都知道,1906年1月的“幻灯事件”极其强烈地刺激了鲁迅的思想。某日,仙台医专利用课堂剩余时间给学生们放映日俄战争的幻灯片,幻灯片清晰地再现了日本士兵处决为俄军充当间谍的中国人的场面。鲁迅从幻灯片上看到了无论是被处决的人还是围观的人,中国同胞们虽然体格健壮却表情麻木,这就是所谓的“幻灯事件”。但在《惜别》中,“幻灯事件”对鲁迅的影响却被轻描淡写的一笔带过,“第二年的春天,的确发生了所谓的‘幻灯事件’,但我认为那并不是周先生的转折点,那件事只是他注意到体内血液变化的契机。他绝不是由于看了那个幻灯片才马上立志于搞文艺的。一言以蔽之,那是因为他很久之前就喜欢搞文艺。”[1]30《惜别》对“幻灯事件”的这种淡化的处理手法引来了竹内好的强烈批判。竹内好在《花鸟风月》(1956)中对太宰治所作的批评可以概括为:对幻灯事件的理解不足;对鲁迅所受的屈辱感共鸣不足。其实,太宰治把鲁迅弃医从文的原因归结为他对文学的热衷和喜爱这一说法是具有启发性的。太宰治真正感兴趣的并非鲁迅的民族气节,而是因为他在鲁迅身上看到了另一个自己。鲁迅弃医从文的经历也让太宰治看到了自己十年前脱离左翼运动,投身文学创作的影子,所以他将自己的个人感情强加到鲁迅的身上。不可否认,太宰治的鲁迅“肖像”带有他自身强烈的主观构建成分,而他对鲁迅的许多直观性和体验式描述也仅仅是依靠部分资料和个人想象,所以他无法揭开了鲁迅精神结构的深层世界,但从另一方面来说,太宰治本着“正确描写周树人”的自觉性所刻画出来的鲁迅形象,也让我们看到了太宰治对鲁迅的独特理解。

二、 鲁迅“弃医从文”与《旧约·出埃及记》

1906年1月发生的“幻灯事件”,让鲁迅意识到中华民族的病之根源并非生理上的,而是心理上的,是鲁迅立志弃医从文的重要契机。但是《惜别》中太宰治却淡化“幻灯事件”对鲁迅的影响,转而虚构出“大雪之夜事件”,并将其作为鲁迅弃医从文的转折点,进行长篇幅的叙述。“大雪之夜事件”讲述的是平日疏远教堂的鲁迅无意之间在仙台的美以教堂听到《旧约·出埃及记》的说教内容。《出埃及记》一般认为是摩西之作,是摩西五经的第二卷,讲述的是百万以色列人奴隶在口齿不伶俐的摩西的四处游说下,终于肯跟随摩西逃离埃及,但在随后的漫长岁月中,他们却迷失在了荒野里。追随摩西逃离埃及的百万以色列人奴隶非但没感谢摩西,反而埋怨诅咒他“服事埃及人比死在旷野还好”(《出埃及记》14章12节);“巴不得我们早死在埃及的耶和华的手下,那时我们坐在肉锅旁边,吃得饱足,你们将我们领出来,到这旷野,是要叫这全会众都饿死啊!”(《出埃及记》16章3节)由此可见,为了带领以色列人奴隶逃离埃及,去往神所预备的流淌着奶和蜜的地方——迦南,摩西历尽艰辛,但却无法得到同胞们的理解和认可。由此鲁迅联想到当时愚昧无知的祖国民众,并产生了弃医从文的念头。

“大雪之夜事件”纯属作者虚构,但如果细读这一部分,我们可以发现仙台美以教堂的这段《旧约·出埃及记》的说教内容与鲁迅的真实经历存在一定程度上的相似性。主要有以下两个方面,第一是思想上的高度相似,摩西主张“以眼还眼,以牙还牙”(《出埃及记》21章 24节;《利未记》24章20节)①,他的这种反抗和复仇的思想与鲁迅的思想是相一致的。我们知道,鲁迅的作品深刻地揭示了对国民劣根性的批判和对民族的自省,意在唤醒依然沉睡的近代中国人,摆脱“东亚病夫”的称号,摆脱西方列强的侵略和殖民。第二,这段《出埃及记》的说教内容也“寓言式”地隐含着中华民族的近代遭遇,与我国近代以来的民族问题深刻相连。从其深层意义上讲,这段教堂说教与鲁迅的个人经历以及近代中国的国民经历是高度统一的,这是半殖民地人民的无奈和悲哀,也揭示了鲁迅文学的政治性根源。而且,基于这段教堂说教所产生的一系列精神反应:寂寞、痛苦、怀疑、绝望、反省,也与仙台留学的鲁迅相通,形成了一种全新的思维,成为鲁迅再出发的起点。如果说“鲁迅的文学是在文学者鲁迅与思想者鲁迅的关系中发生的”[4],那么《惜别》就是太宰治所理解的思想者鲁迅的一种特殊形式。对太宰治而言,启蒙者与文学者,政治与文学,这种种对立都是他与鲁迅共通的要素,可以说,他这种独特的鲁迅构图正是其自身主观价值的投射。而在这一鲁迅“肖像”的构造中,基督教思想的出现既使得鲁迅形象更具亲切感和可信性,同时又还原了鲁迅和太宰治作为“革命者”的一面,或者可以说,太宰治以他自己的方式,把鲁迅形象带入了另一种胜境。

三、太宰治虚构之意图

《惜别》是一部在特殊时局下政治与文学相结合的作品,作品的考察离不开政治因素的分析。1943年11月5、6日,日本军国主义打着“大东亚共荣圈”的旗号组织召开了大东亚会议。会议通过了“大东亚共同宣言”,即大东亚各国的“共存共荣”、“独立亲和”、“昂扬文化”、“繁荣经济”、“为世界进步做贡献”的五项原则。会后,日本内阁情报局与日本文学报国会积极配合,筹划将“五项原则”用文学作品的形式表现出来,并向知名作家发出了邀请,还承诺提供在当时的战争形势下非常吸引人的条件——支付采访费、稿费以及提供印刷用纸等。《惜别》就是在这种背景下,围绕着“独立亲和”的原则而创作出来的。

从表面上看,《惜别》以基督教思想来包装和推广大东亚共同宣言,使其为东亚各国人民所接纳,这一点完全符合日本军国政府的要求,但实际上,作品中基督教思想的利用并非为了配合国家政策。《惜别》中基督教思想篇幅最长的就是“大雪之夜事件”,鲁迅在美以教会里听到了《旧约·出埃及记》里摩西拯救沦为奴隶的同胞们的故事,并以此为契机,确立弃医从文的信念。这段描写看似作者为配合国策而虚构的,但事实并非如此,其答案可以在太宰治的同期作品『風の便り』中找到。『風の便り』发表于《惜别》创作的两年前(1942),其中《出埃及记》里摩西拯救以色列人奴隶的故事同样被长篇幅地引用,而太宰治在讲述摩西的故事后加入了自己一段真实的心情「私のいまの小説は、決して今のこの時代の人たちへの教訓として書いているのではありません。とんでも無いのです。人に教えたり、人に号令したりする資格は、私には全然ありません。いや、能力が無いのです。私は、いつでも自分の触覚した感動だけを書いているのです。私は単純な、感激居士なのかも知れません。たとい、どんな小さな感動でも、それを見つけると私は小説を書きたくなったものですが、このごろ私の身辺にちっとも感動が無くなって完全に一字も書けなくなっていたところを聖書が救ってくれました。」[5]354。『風の便り』以书信体的方式把太宰治对基督教的感触描写得淋漓尽致。对作者而言,《圣经》是能将他从生存和创作的苦难中拯救出来的精神财富,他一生都在不断地追求基督教思想的真谛。而这也与《惜别》相通,当太宰治面临文学创作危机时,《圣经》拯救了他,使他能一直坚定地站在文学家的立场上,通过文学主张自我。也就是说,《惜别》中基督教思想成为了太宰治的精神武器,既赋予了他创作灵感,又保护了他作为作家的强烈使命感,同时在客观环境上也保障了他小说创作的顺利进行。

太宰治是战争期间仍坚持文学创作的极少数作家之一。众所周知,战争期间由于受到军国政府的言论统治,大部分作家都或多或少地写了些迎合时局的文章,有的干脆保持沉默。而在这样的时势下,太宰治却创作发表了大量的作品,迎来了他的第二个创作高峰。然而,他的小说创作过程却历尽艰辛,他于1942年10月发表的作品《花火》,由于描写了战争形势下的“不良少年”形象,被当作不合时宜的作品而遭到全文删除,就这样,太宰治深感政府的压制和迫害。而在这种艰苦的时代条件下,他没有放弃仍坚持“写”,说明他作为作家的创作信念何其坚固。《惜别》诞生于二战结束前夕,至此日本已为其发动的侵略战争付出了沉重的代价,国内物资严重匮乏,环境十分恶劣,而此时军国政府提出的优越条件成了最具吸引力之处,这也正是当时像太宰治一样向政府提交创作意欲的作家居然超过了 50人的缘故。而太宰治脱颖而出的原因,除了他的知名度外,更重要的是鲁迅的特殊身份有利于美化日本政府的缘故。在这一特殊时代里诞生的《惜别》,表面上看与军国政府的意图十分吻合,但这并不表示太宰治迎合时局,也并非他支持战争的言论。与在政治、文学、医学三者中苦苦思考,最终选择文学的鲁迅一样,太宰治通过作品表达了他在时代夹缝中的艰难生存与创作,并暗示了他将文学创作进行到底的决心,因此与其说《惜别》是一部“御用文学”,倒不如说它是太宰治的基督教思想与他作为作家的生存方式和创作信念共同作用下的产物。

注 释:

①摩西五经包括《创世记》、《出埃及记》、《利未记》、《民数记》、《申命记》,一般认为是摩西所创作的。

[1](日本)太宰治.惜别[M].于小植,译.北京:新星出版社,2006.

[2](日本)太宰治.《惜别》之意图[J].董炳月,译.鲁迅研究月刊,2004(12):71-72.

[3]鲁迅.朝花夕拾·藤野先生[M]//鲁迅全集:2.北京:人民文学出版社,1973.

[4]高远东.仙台经历与弃医从文——对竹内好曲解鲁迅文学发生原因的一点分析[J].鲁迅研究月刊,2007(4):22-28.

[5](日本)太宰治.風の便り[M]//太宰治全集(4).日本:筑摩书房,1975.