大学生感觉寻求与压力应对人格的关系研究

郭志刚

(山西医科大学汾阳学院,山西 汾阳 032200)

感觉寻求是一种人格特质,是Zuckerman在感觉剥夺实验启发下提出的概念,他将其定义为“一种特质,是对多变化的、新异的、复杂的和强烈的感觉和体验的寻求,以及通过采取生理的、社会的、法律的和经济的冒险行为来获得这些体验的愿望”[1]。同时Zuckerman等人的研究还发现,比起那些倾向于避免冒险的个体,那些喜欢可以提供强烈感觉活动的个体,能够更好地应对生活事件[2]。由此可见,感觉寻求是一种与压力应对密切相关的人格特质。

一些国内外的研究者也发现,某些人格成分在压力应对过程中起着中介调节的作用。Kobasa最早研究这种人格结构,她提出了坚韧性的概念,认为坚韧性是一种用于抵抗压力的人格结构,拥有这一人格特质的个体可以在高度的生活压力情境下免于压力的伤害[3]。在国内,陈建文提出了压力应对人格的概念,认为这是一种特殊的人格结构,它是整体人格结构的组成部分,是有助于个体应对压力,维护或促进身心健康的人格素质[4]。

人格是一个整体,它支配着个体行为,其所包含的各因素之间存在着密切的关系。作为人格一部分的感觉寻求和压力应对人格之间必然也存在着密切的关系。通过研究大学生感觉寻求与压力应对人格之间的关系,我们将能够更好地了解压力对不同感觉寻求水平个体的影响,了解这一人格特质在压力应对过程中所起的作用,这对于我们今后根据个体不同的感觉寻求特质制定有针对性的压力应对训练有着重要意义。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

本研究采用方便抽样的原则,对山西省内某医学类高校在校生进行了问卷调查,共发放问卷240份,回收问卷223份,其中有效问卷206份,有效回收率为95%,206名学生的人口学资料分布见表1。

表1 被试人口学资料

(二)研究方法

大学生压力应对人格测量采用华中科技大学陈莎编制的《大学生压力应对人格量表》,该量表由50个题项组成,分为7个维度,分别为:控制感(12个)、才智(7个)、情绪控制(8个)、自主性(7个)、坚韧性(6个)、外向性(5个)和包容性(5个)。该量表具有良好的信度和效度,总量表的Cronbach's Alpha系数为0.925,各分量表 Cronbach's Alpha系数在0.694—0.907之间,验证性因素分析结果显示了良好的结构效度,与类似问卷的相关分析也显示了较好的效标效度。

大学生感觉寻求的测量采用东北师范大学赵闪编制的《大学生感觉寻求问卷》,该问卷由兴奋与冒险寻求﹙TAS﹚和去抑制﹙Dis﹚两个因子构成,其分半信度为0.86,Cronbach's Alpha 系数为 0.88,信度良好,因素分析结果也显示了良好的结构效度。

在数据处理上,研究者采用spss18统计软件对调查所得数据进行了独立样本t检验、单因素方差分析及相关分析,以确定感觉寻求及压力应对人格总分及其各因素在人口学变量上的差异,以及感觉寻求总分及其两因子与压力应对人格总分及其七因子之间的相关。

二、结果

(一)感觉寻求和压力应对人格的总分及其各因子在人口学变量上的差异检验

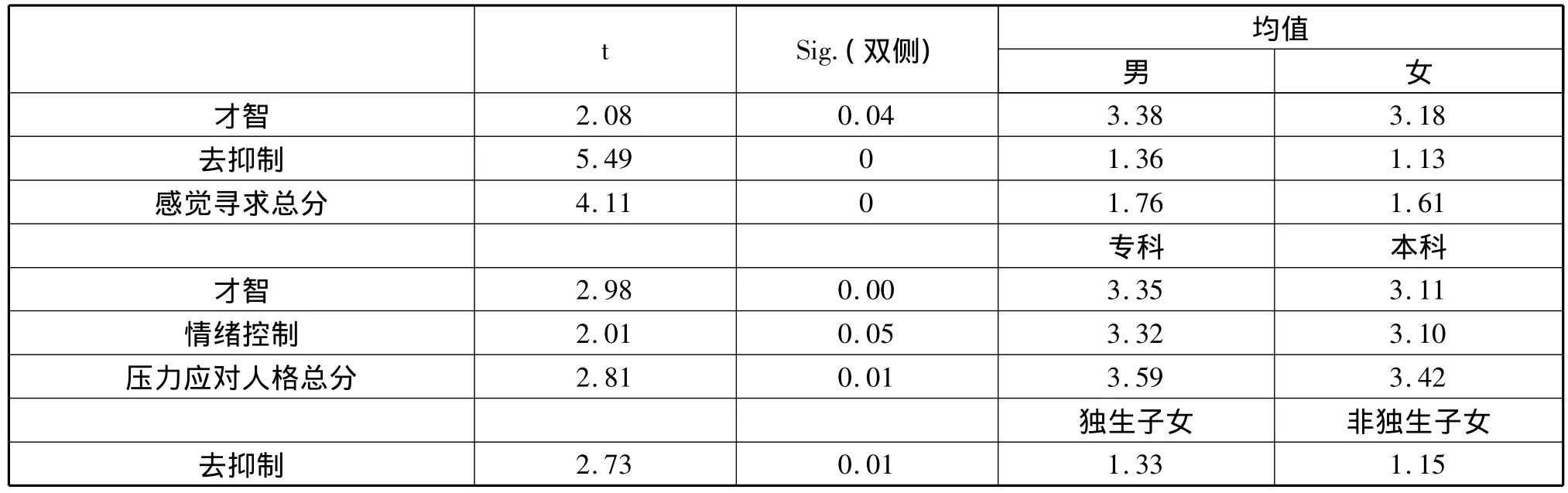

表2 总分及各因子在性别、学历及是否独生子女上的差异检验结果

从表2可以看出,就性别而言,男生在压力应对人格的才智维度上显著高于女生,在感觉寻求总分及其去抑制因子上也显著高于女生,两者在其他方面不存在显著差异。在学历方面,专科生在压力应对人格总分及其才智和情绪控制维度上,得分显著高于本科生。在是否独生子女方面,独生子女的去抑制水平显著高于非独生子女。

在生源地方面,因生源地分为三个类别,需进行单因素方差分析及事后多重比较,结果,去抑制因素上的F值显著性为0.049,其他因素及总分F值不显著,表明三种不同生源地学生在去抑制水平上存在显著差异。为明确他们之间的差异,进行事后多重比较(LSD),结果如表3所示。

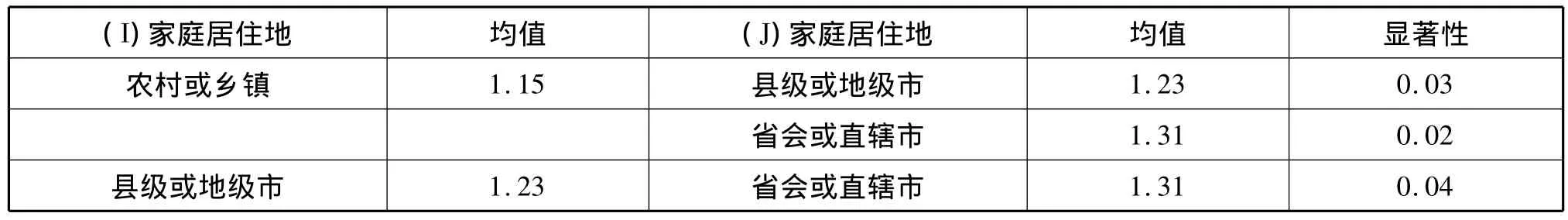

表3 去抑制在不同生源地的事后多重比较结果

从表3可以看出,农村或乡镇、县级或地级市、省会或直辖市两两之间均存在显著差异。从均值来看,来自省会或直辖市学生的去抑制水平显著高于来自县级或地级市及农村或乡镇的学生,而来自县级或地级市学生的去抑制水平又显著高于来自农村或乡镇的学生。

对不同年级的学生进行单因素方差分析,结果显示,各年级之间在总分及其各因子上不存在显著差异。

(二)感觉寻求及其两因子与压力应对人格各因子之间的相关分析

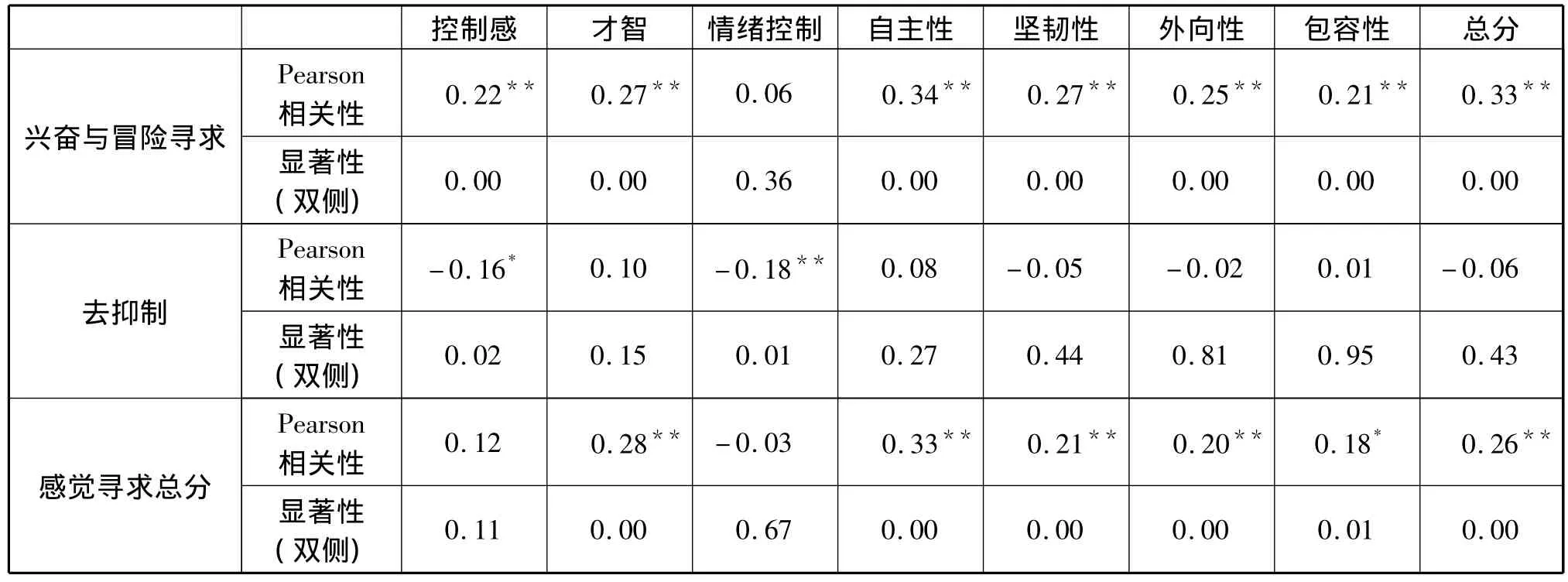

从表4能够看出,兴奋与冒险寻求与压力应对人格总分及其控制感、才智、自主性、坚韧性、外向性、包容性六个因子在0.01水平显著正相关,与情绪控制相关不显著。去抑制仅与压力应对人格的控制感、情绪控制两因子呈显著负相关,而与其他五个因子及压力应对人格总分相关不显著。感觉寻求总分与才智、自主性、坚韧性、外向性及压力应对人格总分在0.01水平显著正相关,与包容性在0.05水平显著正相关,而与控制感及情绪控制两因子相关不显著。

表4 感觉寻求及其两因子与压力应对人格及其七个因子之间的相关系数及显著性

三、讨论

(一)感觉寻求和压力应对人格的总分及其各因子在人口学变量上的差异

性别方面,在感觉寻求总分及去抑制因素上男生显著高于女生。国内的研究结果也基本如此。赵闪的研究就表明男生的感觉寻求水平高于女生[5]。这可能是社会文化环境塑造的结果,我们的文化鼓励男性更多地去冒险,对女性则束缚较多,特别是在“性”方面要求极为严格,因而男性会更多地违反社会规范,甚至违法,这一点从男女两性的犯罪数量及性质上也能够看出。同样的,我们的文化要求男性对家庭承担比女性更大的责任,男性可能在整个成长过程中承受了更大的压力,经历了更多的压力性事件,从而积累了更为丰富的经验,因而在压力应对的才智方面,男生得分也显著高于女生。

学历方面,专科生在压力应对人格总分及才智和情绪控制因子上得分均显著高于本科生,这可能与专科生面临更大的压力有关。由于专科生学历较低,而且学习年限较短,从大学刚入学时,专科生即感受到了比本科生更大的压力,特别是就业压力,正是在这样的压力面前,专科生学会了更好地去面对压力,提高了应对压力的能力。

是否独生子女方面,独生子女的去抑制得分显著高于非独生子女。从家庭结构来看,独生子女与非独生子女存在很大差异,独生子女一般会比非独生子女获得更多的关爱和保护,容易形成自我中心的性格特点,更多地倾向于从自身来考虑问题。在面对社会规范时,如果他们感觉受到压制,就更可能违反社会规范。

就生源地而言,来自省会或直辖市的学生去抑制水平高于来自县级或地级市的学生,而后者的去抑制水平又高于来自农村或乡镇的学生,这可能与我国巨大的城乡差异有着密切关系。大城市经济发达,人们的受教育水平普遍更高,思想更开放,因而对违反社会规范的行为容忍度更高。而农村或乡镇则信息不通畅,人们的思想普遍较为保守,又是典型的熟人社会,成长在这样环境下的个体,更倾向于遵守社会规范。

就年级而言,根据以往的研究结果,感觉寻求水平最初随年龄的增长而升高,到20岁左右增长逐渐缓慢,而以后便会随年龄的增长而逐渐减低。可见,大学时期是感觉寻求水平较为稳定的时期,因而各年级差异不显著。在压力应对人格方面,大学生社会经验缺乏,面对的压力比较单一,而本次测查学生也未包括面临较大就业压力的实习生,因而未显示出压力应对的年级差异。

(二)兴奋与冒险寻求与压力应对人格总分及其各因子之间的关系

从相关分析结果来看,兴奋与冒险寻求因子与压力应对人格总分及其七个因子中除情绪控制外的六个因子在0.01水平显著正相关,这样的分析结果与Zuckerman等人的研究结果是一致的。那些倾向于进行冒险活动的个体确实在压力应对方面存在优势。从本研究来看,这一类人在压力情境中对自身及情境的控制感更强,也更为冷静和理智,而不是急切地去做出反应,他们在主观能动性、意志力和忍耐力方面有着更好的表现,对外交流及从外部寻求支持的能力也更强,他们更为坦诚也更为包容。

这类倾向于进行冒险活动的个体之所以会在压力应对上有更好的表现,可能原因在于这类个体相对于那些倾向于避免冒险的个体需要更多、更强或更复杂的刺激才能使大脑达到适当的激活水平,就像刺激与觉醒的最佳水平理论所认为的那样,个体需要适当的刺激以使大脑皮层保持适当的激活水平,但不同个体为保持适当激活水平所需要的外在刺激是不同的,这种差异性可能使得这两类个体首先在压力知觉方面存在差别。在同样的压力情境下,那些倾向于冒险的个体知觉到的压力更小,对压力的耐受性更高,因而他们能够更为冷静和理智,能够策略地去思考解决问题的办法,而不是产生情绪应对行为。同时,进行冒险活动要求个体具备一定的内在资源,比如自我效能感、乐观、勇气、自信、创造性等,而这些资源同样是应对压力时所需要的个性品质,显然具备这类资源的个体也就具备了更好的压力应对能力。

(三)去抑制与压力应对人格总分及其各因子之间的关系

感觉寻求的去抑制因子与压力应对人格的控制感及情绪控制两因子之间显著负相关,而与压力应对人格总分及其余五因子相关不显著。去抑制表示的是个体对参加饮酒、集会、变换性伴侣等社会活动的愿望,个体希望获得新的、令人兴奋的体验,甚至是通过违反社会常规直至违法来获得这种体验。这类个体往往具有较强的反抗权威或社会规范的倾向,他们往往较为冲动,缺乏理智,情绪应对色彩浓厚,对自我的控制感较差,喜欢率性而为;同时,他们也缺乏像兴奋与冒险寻求者在应对压力时所具备的资源,反而是在面对压力时,更可能采取情绪性的应对,缺乏冷静和理智,使得对自我及压力情境均失去控制,导致不良的应对结果。

(四)感觉寻求与压力应对人格总分及其各因子之间的关系

感觉寻求总分与压力应对人格总分及其才智、自主性、坚韧性、外向性、包容性五个因子相关显著,与控制感及情绪控制两因子相关不显著。从上述的分析讨论中我们知道,兴奋与冒险寻求对压力应对人格总分及其五个因子存在正面的影响,而去抑制对压力应对人格总分及其两个因子存在负面影响,感觉寻求总分与压力应对人格总分及其个因子的相关结果是兴奋与冒险寻求和去抑制两者正面和负面影响叠加的结果。这意味着感觉寻求总分与压力应对人格及其因子之间的相关并不能真实地反映他们之间的关系,我们不能简单地从感觉寻求总分来判断个体在压力应对上的优劣,而必须考虑个体不同的感觉寻求模式,分别从兴奋与冒险寻求和去抑制两个方面来进行分析。高感觉寻求者需要新的、更强、更复杂的刺激才能够使大脑达到适当的激活水平,而满足刺激需要的不同模式使得个体在压力应对方面存在着非常大的差异。那些倾向于通过冒险性的活动来满足刺激需要的个体在压力应对上表现更好;而那些通过反抗权威或者违反社会规范甚至是违法的方式来满足刺激需要的个体在压力应对上则表现较差。

[1] Marvin Zuckerman.Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking[M].Cambridge University Press,1994:13-14.

[2]Brian Luke Seaward.压力管理策略[M].第5版.许 燕,等译.北京:中国轻工业出版社,2008.

[3]陈建文,王 韬.压力应对人格:一种有价值的人格结构[J].西南大学学报:社会科学版,2008,34(5):133-138.

[4]Kobasa SC,Maddi SR,Kahn S.Hardiness and health:a prospective study[J].Journal of Personality and Social Psychology,1982,42:168-177.

[5]赵 闪.大学生感觉寻求及其与心理健康的关系[D].长春:东北师范大学,2004.