英语语篇认知情态的人际意义研究

孙启耀,樊红梅

(哈尔滨工程大学 外语系,哈尔滨150001)

所谓认知情态是指说话人根据自己的现实经验,按照推理法则对事件的可能性进行的估判,也就是说话人对不完全知道的事情进行猜测或推论,多半表示说话人对所述命题真实性有否信心等问题,在句中涉及说话人的主观看法。[1]

传统意义上将情态分为三种类型:道义情态、动力情态和认知情态(Coates等学者,将道义情态和动力情态合并为“根情态”)。道义情态是关于言语行动的批准或义务实施(Palmer,语气与情态)。[2]121动力情态指的是能力和意志概念。认知情态是“说话者对所述命题的真值情况充满信心(或缺乏信心)”[2]18。

Coates认为(认知情态)在大多数情况下,与说话者关于可能性的假设或评价有关,它反映了说话者对其所述命题的真值充满信心(或缺乏信心)。[2]18Coates更侧重于说话者的假设或评价。当讨论认知情态时,他首次引入说话者对所述命题的真值的信心问题。然而,他对认知情态的定义具有一定的局限性,因为认知情态的功能并非限于假设和评价。例如,有时说话者使用情态表达式来隐藏或贬低自己。

Palmer认为,认知情态不仅涉及可能性和必要性,而且跟说话者的承诺有关。他对情态意义有一个相对清晰的概念,同时,他将这一定义进行了扩展,即“表明的既是说话者本人的判断,也是对所述内容的确定程度”[3]51。

Recsky认为认知情态是说话者对所说命题的真值的限制。这似乎是一种在自然语言中对认知情态较为恰当的描述。[4]然而,在以上各种研究中,Lyons关于认知情态的描述在语言学领域得到了普遍认可。他认为,认知情态与说话者关于所述命题所负责任的明确限制有关。[5]741也就是说,它是“知识和信念的问题”或“观点而非事实”。它是一种说话者对待其话语的命题内容的态度。

在语篇分析中,情态是系统功能语法中表达人际功能的主要手段。当把情态分析应用于语境时,学者们发现,对这个概念的理解包括从“狭义”到“广泛”,从“一般”到“特别”,从孤立到联接,从简单的语义概念到社会构建含义。在语境中,情态意义的实现方式是各不相同的,有许多语法范畴可以表达情态意义。此外,一个语境中的各种情态表达式在数量和质量上表现都很突出,这是理解上下文的关键点之一。另外,我们知道,情态是话语实现的基本条件之一。所有的信息都含有一定程度的情态意义,甚至中立的陈述也是一种选择。[6]85我们可以看到情态在上下文中实现人际意义时的重要性和在语篇中其丰富的表达。在本文中,我们选择三种形式的文学语篇,分析情态尤其是认知情态的人际意义。

一、学术语篇中情态的人际意义

传统的情态观点认为,交际的基本目的就是交流真值或知识。情态或模糊表达只有当沟通不顺畅的时候才使用。只有当说话者未能准确地或是直接地传递信息,即不了解事实时,才会使用情态来表达人际意义。因此,认知情态的出现,最初是被视为说话者不了解事实或对自己所说的话没有足够的信心的一种标志。

1.追求科学客观性

虽然认知情态只是用来表达个人观点,但在学术话语中,追求科学的客观性是非常必要的。因此,反过来说,这可作为追求科学客观性的一部分。[7]12认知情态可能是最清晰地表达假设的方式。李战子认为:“也许最重要的,也是最令人费解的是在口头互动中与听话者角色有关的他所理解的概念。的确,有人会认为,学者们将听话者对话语构成的理解概念化了……它完全有可能只从表面上理解文本…… ”[8]102-111

根据上述示例,作者要讨论的研究现象或态度只是作者的判断或认知。在学术语篇中,作者总是通过引用客观事件为其所做的研究寻找证据。认知情态的使用,如“perhaps”“surely”“it might be argued that”和“it is perfectly possible”,可以让作者看起来像一个旁观者,从而隐藏了自己的身份。这种表达看上去似乎具有客观性,容易使读者相信命题的真实性。然而,与此同时,可以看出作者对自己的认知的不确定性持保留态度。因此,认知情态不仅能够增强命题的真实性和客观性,而且能够有助于作者的观点免于遭受批评。

2.遵循礼貌原则

当认知情态在学术语篇中用来避免对命题的真实性做出承诺,它可以使说话者或作者显得足够礼貌,是一种礼貌策略。例如:

This is a very much over-simplified example,but it may serve to emphasize the point that common criteria of adaptation often contradict each other.[7]23

在这个例子中,may serve to emphasize使这些例子与结论相互之间没有直接关联,因此例子和结论的强度都削弱了。此外,“very much”和“oversimplified”都是礼貌策略。作者首先自贬身份,是为了避免读者可能的批评和挑战。然而,与此同时,这种策略得到了一种强化反应,因为它使命题变得更加不容置疑。因此,可以看到,认知情态的人际意义与对客观性的追求密切相关。

二、自传体语篇中情态的人际意义

自传的功能是回忆和评价过去的事件。由于记忆的局限性,它总是处在精确与不精确之间的张力带上。自传试图通过第一人称“我”回想过去,这一视角也有其局限性。由于涉及到其他人物的内心世界,所以对于叙述者而言,全面揭示栩栩如生的世界仍然是一个进退两难的境地。自传的这些特点决定了认知情态的广泛使用。在本文中,笔者将探讨当其他人物的内心世界出现在自传中时认知情态的人际意义。

1.显性主观情态的人际意义

在自传中,当知觉动词出现在第三人称之后,我们总是可以在主句中发现第一人称的显性主观情态。显性主观情态的使用,不仅能让读者了解人物的内心,而且还可以使自传显得更加真实可信。下面是摘自本杰明·富兰克林自传的两个例子:

(1)I think you may like to know something of his person and character.

(2)I believe I have omitted mentioning that,in my first voyage from Boston,our people set about catching cod,and hauled up a great many.

在富兰克林自传中显性主观情态的使用,可以清楚地反映出富兰克林的主观愿望,让我们更深层次地了解他的内心世界,而且同时缩短了读者与这位传奇人物的距离,仿佛是一位挚友在倾诉自己的心事。

2.隐性主观情态的人际意义

在自传中,当作者试图描述他人的心理活动时,经常会使用隐性主观情态。这让读者感觉仿佛触及到了人物的内心世界。隐性主观情态可以使人物的心理描述和自传的真实性保持平衡。本杰明·富兰克林自传中的例子能够很好地解释这一论点:

(3)The governor read it,and seemed surprised when he was told my age.

(4)All this seemed very reasonable.

(5)He seemed a little ashamed at seeing me,but passed without saying anything.

从自传中我们可以得知,富兰克林是一位很有经验的人。在他的早年生活中,他经常去不同的地方游历,结交了很多朋友。有些人对他完全不熟悉,所以隐性主观情态的使用是十分必要的。富兰克林不能完全掌握别人的内心,所以他能做的仅仅是通过他们的观点来作推断。不难发现,富兰克林在他的朋友圈中是很受欢迎的,因为他很善解人意。

3.显性客观情态的人际意义

显性客观情态使我们感到,作者只是一个无声的观察者。我们甚至可以认为,作者是在将自己隐藏起来,只留下一个权威的声音进行评论。事实上,在这种看似客观的情形之下,暗含着作者的猜测、不确定和对话语的保留。[9]97-98下面是两个例子:

(6)A terrific wave of pain sprang up in her blue eyes,and it was evident suddenly that the pain was always there,controlled,inside her,like something terribly alive,always ready to leap up and hurt her again.[10]321

(7)I remember his being dissuaded by some of his friends from the undertaking,as not likely to succeed,one newspaper being,in their judgment,enough for America.

在句(6)中,读完对她的感觉的描述之后,读者似乎就在她的身体里面并能感知到她的疼痛。但毕竟这是作者的主观评价,所以在这种生动的感觉背后,仍然有作者的不确定和一定程度的保留。在句(7)中,富兰克林在自传中向我们展示了一个伟人如何用一种讨论性的语调来与他心爱的儿子以及读者进行交流的。至于作者,在某些情况下,他是不能够参与每件事情的,因此作为一个观察者有时是不可避免的。

4.隐性客观情态的人际意义

隐性客观情态在自传中是非常普遍的。除了Halliday提到的情态表达式,如“可能”“也许”“当然”等,第三人称的心理描述也可以视为认知情态的使用。如果作者不使用隐性客观情态,那么下面的叙述将成为毫无依据的概括。例如:

…of the six women in my class,three of us became surgeons.Obviously,women were no longer merely fascinated by surgery;they believed they could become surgeons.It was a new era.[11]127

自传中隐性客观情态的使用,可以使作者的观点更容易被读者接受并引起共鸣。事实上,在自传中会同时使用各种各样的认知情态,所以他们并不能像前面讲的那样清晰地区分开来。下面的例子,是李战子在讨论认知情态在话语中的人际意义时提到的:

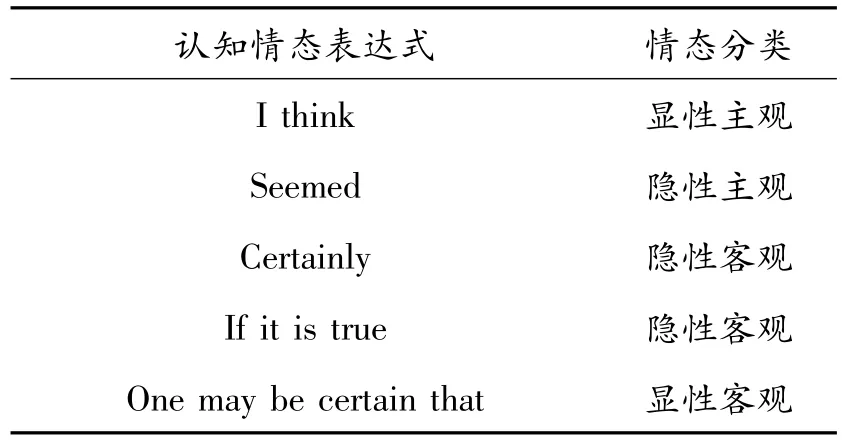

Johnson was stern by nature,strong by intellect,and always,I think,deliberately picked his company,but Dowson seemed gentle,affectionate,drifting.His poetry shows how sincerely he felt the fascination of religion,but his religion had certainly no dogmatic outline,being but a desire for a condition of virginal ecstasy.If it is true,as Arthur Symons,his very close friend,has written,that he loved the restaurantkeeper’s daughter for her youth,one may be almost certain that he sought from religion some similar quality,something of that which the angles find who move perpetually,as Swedenborg has said,towards“the dayspring of their youth.”

本例中的认知情态表达和分类如表1所示。

表1 认知情态表达和分类

以上例子,向我们揭示了不同形式的认知情态使用的主要目的为了实现生动客观的意义表达。作者不仅仅使用主观认知情态,相反,客观情态的使用频率往往高于主观情态。所谓的客观性是相对于第一人称叙述者而言的,它为读者提供两种选择:要么接受所述内容要么完全拒绝。认知情态的使用为读者留下了很多想象和讨论的空间,使自传本身更加真实和易于接受。

三、侦探小说中认知情态的人际意义

如上所述,认知情态的人际意义的分析离不开上下文。即使是同一主题,不同的说话者在不同的语境中会选择不同的表达方式。而且,相同的认知情态表达在不同的语境中也可能有不同的含义。对于听话者而言,情态表达应该放入相应的上下文中才能正确地理解;否则,很可能会产生理解偏差或者误解。

在本文中,笔者选择两篇侦探小说来分析认知情态在侦探小说中的人际意义。第一篇为《尼罗河上的惨案》。故事发生在一艘游艇上。一天晚上,一位很有钱的女士Linnet被人杀害了。因此,所有跟Linnet有联系的游客都要接受审讯。在调查和推理过程中,游客和侦探都通过使用认知情态来表达其不确定性。下面是不同人物的对话举例:

(8)But Dr.Bessner was shaking his head.“No,no,I do not think so.I do not think that was possible.”

(9)Bessner nodded,“Yes,and the criminal was unlucky,because,you see,it is not only unlikely that the young Fraulein did the murder;it is also I think impossible.”

(10)“And I think—I’m sure—that Miss Bowers stayed with her all night.”

Bessner博士是一位普通的游客,他并没有参与谋杀。但是,由于他太过傲慢,所以他从不使用低量值的认知情态。此外,当他认为自己有足够的证据,他立即毫不犹豫地选择使用高量值的认知情态。

下面是另一位游客的对话:

(11)“Then I was right,that night at the Cataract Hotel.There was someone listening!”(高量值)

(12)“That man that night—who can he have been?”(低量值)

(13)Jackie said slowly:“No,I can’t be certain.I just assumed it was a man—but it was really just a—a figure—a shadow…”(低量值)

(14)She paused and then,as Poirot did not speak,she added:“You think it must have been a woman?But surely none of the women on this boat can have wanted to kill Linnet?”(高量值)

杰奎琳是共犯,显然她知道一切,但她必须假装什么都不知道。她打算将侦探引导到相反的线索上去,但同时她又很难保证在对话中不露一点马脚。当她强调或假装有足够的证据时,她选用高量值的认知情态;然而,一旦露出点马脚,她立即转向低量值的情态表达,以削弱其确定性。因此,她有意识地从高量值向低量值转变来掩饰自己的嫌疑。

本文的第二篇侦探小说是《罗杰·埃克罗伊德谋杀案》。在这本小说中,罗杰·埃克罗伊德是一个无所不知的人。他知道他爱的女人费拉斯夫人毒死了她的第一个丈夫,他知道现在这个女人由于过量服用药物在实施自杀行为。不幸的是,后来他也死于非命,他是在自己的书房里被杀害的。探长波洛神探接手调查。下面是这本小说中的一段对话:

He turned to the Butler.“I suppose,except for the removal of the body,the room has not been touched?”

Butler:No,sir.It’s just as it was when the police came up last night.

Poirot:These curtains,now.I see they pull right across the window-recess.They are the same in the other window.Were they drawn last night?

Butler:Yes,sir.I draw them every night.

Poirot:Then Reedburn must have drawn them back himself?

Butler:I suppose so,sir.

Poirot:Did you know your master expected a visitor last night?

Butler:He did not say so,sir.But he gave orders he was not be disturbed after dinner.You see,sir,there is a door leading out of the library on to the terrace at the side of the house.

Poirot:Was he in the habit of doing that?

Butler coughed discreetly:I believe so,sir.[9]47

从管家和波洛的对话中我们注意到,每次管家回答侦探的审讯,他一定会使用带有明显标记的“sir”一词,这表明他们之间不同的社会地位。与此同时,管家是足够诚实与坦率的。当他对答案确定无疑时,他会直接回答“yes”或“no”。如果他不是很确定,他将利用模态表达式“I suppose so”和“I believe so”,他的回答表明他对答案的不确定性以及对侦探的礼貌回答。

综上所述,每个人会根据自身的需要和语境来选择不同的情态表达式。一般来说,当说话者有绝对的确定性,就会使用高量值的和客观的模态表达式;而如果说话者缺乏足够的信心,就会选择低量值或中间量值和主观认知情态来表达。

四、结语

本文主要基于系统功能语言学的研究成果,阐明了认知情态的一些相关概念,分析了其在不同语篇中的人际意义。认知情态的人际意义与语境密切相关。我们发现,在文学语篇、学术语篇、自传和侦探故事语篇中,每位说话者都会根据自身的需要使用认知情态并对其话语的取向和量值进行选择。在学术语篇中,作者使用认知情态来追求科学的客观性和遵循礼貌原则,而在自传中,作者使用认知情态欲使本人或其他人物的内心世界的表达真实可信。

由于篇幅限制,我们只选择了三种语篇来分析认知情态的人际意义,仍有许多类型的文学体裁表达多种情态的人际意义,有待于作进一步研究。

[1]雷志敏.认知情态动词与根情态动词的语义歧义研究[J].四川外语学院学报,2008,(6):62.

[2]Coates J.The Semantics of the Modal Auxiliaries[M].London,Canberra:Croom Helm,1983.

[3]Palmer F.R.Mood and Modality[M].Cambridge:Cambridge UP,1986.

[4]Recsky L.Epistemic Modality and Spoken Discourse:an English-Portuguese Cross-linguisticInvestigation[J].Linguagem&Ensino,2006,9(1):159-185.

[5]Lyons,John.Semantics[M].Cambridge:Cambridge UP,1977.

[6] McCarthy M.Discourse Analysis for Language Teachers[M].Cambridge:Cambridge UP,1991.

[7] Markkanen,Rajia,Hartmut Schroder,et al.Hedging and Discourse:Approaches to the Analysis of a Pragmatic Phenomenon in Academic Texts[M].Berlin:de Gruyter,1997.

[8]李战子.话语的人际意义研究[M].上海:上海外语教育出版社,2002.

[9]易蔚.文学语言的语用效果研究——基于侦探小说语言使用的研究[D].太原:太原理工大学硕士学位论文,2010.

[10]Coursen Jr,Herbert R.As Up They Grew-Autobiographical Essays[M].Clenview Illinois:Scott,1971.

[11]Morgan Elizabeth M.D.Give the lady a knife[M].New York:The Reader’s Digest Association,Inc,1980.