耕地保护经济补偿:基于耕地总量动态平衡的分析与建议

杜 伟,黄 敏

(四川师范大学 经济与管理学院,成都610066)

耕地保护经济补偿:基于耕地总量动态平衡的分析与建议

杜 伟,黄 敏

(四川师范大学 经济与管理学院,成都610066)

耕地总量动态平衡是我国耕地保护的基本目标。从耕地总量动态平衡的视角,构建区域动态平衡的耕地保护机制,打破地域限制,采取跨区域异地经济补偿方式,由耕地赤字区域向耕地盈余区域支付补偿资金,激励耕地盈余区域持续增加耕地垦殖投入,有效约束耕地赤字区域过度占用耕地。耕地总量动态平衡的经济补偿涉及众多体制和机制因素,必须设立跨区域耕地总量平衡补偿基金,构建跨区域耕地保护补偿资金保障和运行机制,完善耕地总量动态平衡的监督管理机制。

耕地;动态平衡;经济补偿

耕地资源是土地资源的重要组成部分,是最为基本的农业生产资料,关乎国家粮食安全和经济社会的可持续发展。坚持最严格的耕地保护制度是我国的基本国策,但当前我国城市化、工业化建设的用地需求与土地资源供给有限的矛盾十分突出,耕地流失趋势并没有得到根本性扭转。受后备资源的数量、质量以及环境效应的影响,我国未来耕地补充能力有限,耕地保护形势严峻。本文拟从耕地总量动态平衡的视角,以构建区域动态平衡的耕地保护机制为出发点,对耕地保护的经济补偿标准问题进行分析,为最大限度地促进耕地保护的帕累托改进,提供研究思路和改革建议。

一 基于耕地总量动态平衡视角的经济补偿思路分析

耕地总量动态平衡是我国耕地保护的基本目标。自1996年原国家土地管理局提出“耕地总量动态平衡”的战略目标以来,虽然目前政府还没有明确解释耕地总量的具体文件,但从相关法律的具体阐释来看,国家实施“占补平衡”制度强调了必须“开垦与所减少耕地的数量与质量相当的耕地”,耕地总量动态平衡的政策含义至少应该包含耕地数量和耕地质量的双平衡。事实上,理论界的大量研究成果也秉承了这一基本原则。但是,现有理论研究和改革实践主要还局限于区域内的耕地总量动态平衡,强调一定区域内的耕地数量平衡和质量平衡。事实上,我国幅员辽阔,各地自然状况和经济社会发展水平差异很大,在现有经济社会发展背景下,要在一定的区域范围内实现耕地数量和耕地质量的双平衡,不符合我国国情和各地实际情况,在实践中既不现实,也很难实现。

目前我国共有52片耕地集中分布区域,这52片耕地集中区域中分布着73个人口50万以上的大中城市,同时分布有1000多个县城[1]。这表明,耕地保护的重点区域与经济发展的核心区域在空间上存在一定程度的重叠,各地建设用地需求最为旺盛的区域大多同时属于优质耕地的聚集区域,优质耕地保护与建设用地需求不仅存在供需数量上的矛盾,而且存在地域上的矛盾。随着新一轮城镇化建设的开展,上述矛盾将更加尖锐。

为了缓解上述矛盾,本文认为,可以树立耕地地域平衡的理念,从耕地总量动态平衡的视角,构建区域动态平衡的耕地保护机制,即以耕地数量和质量“动态平衡”取代“数量平衡”,允许经济发展核心区域和重点区域内耕地面积在可控的偏离值范围内适当减少,通过提高耕地质量实现耕地资源产出功能提升,以质量换数量,实现耕地总量动态平衡。同时,打破地域限制,采取跨区域异地经济补偿方式,由耕地赤字区域向耕地盈余区域支付补偿资金,激励耕地盈余区域持续增加耕地垦殖投入,有效约束耕地赤字区域过度占用耕地。

补偿资金的具体数额由研究区域的耕地赤字(盈余)数量、耕地面积折算系数以及单位耕地补偿价值决定。

在公式(1)中,R表示补偿数额,AS-D表示耕地赤字(盈余),γ为耕地面积折算系数,VT为耕地用途转变的经济收益。 其中,耕地赤字(盈余)数量是研究区域实际耕地存量与当地耕地需求数量的差;耕地面积折算系数是将研究区域耕地面积折算成标准耕地面积的比例;耕地转变用途收益是政府进行耕地保护、放弃耕地转换成建设用地的机会成本,即政府所能获得的土地出让金。

基于粮食安全的需要,根据区域人口密集程度、耕地产能、耕地复种率、粮食播种面积、人均粮食消费水平等基本信息,可以测算该研究区域的耕地需求面积①。若耕地需求面积大于耕地实际保有量,说明该区域耕地资源供不应求,可以认为该区域耕地资源赤字;反之,若耕地需求面积小于耕地实际保有量,说明该区域耕地资源供过于求,可以认为该区域耕地资源盈余。耕地赤字(盈余)实则为耕地供给量与耕地需求量之差:

AS、AD分别表示研究区域耕地实际保有量和耕地需求量。 其中,耕地需求量可表示为:

在公式(3)中,Q表示研究区域粮食需求总量(即区域人口总量N与人均粮食消费水平C的乘积),γ表示耕地复种指数,ω表示粮食播种面积占农作物播种面积的比例。

二 以四川省为例的实证分析

(一)四川省各市州耕地赤字/盈余情况

考虑到数据的可得性,同时考虑到跨省际的耕地占补平衡制度至今还未能得到中央有关部门的正式推广(目前国土资源部仅允许上海市在新疆维吾尔自治区进行跨省耕地占补平衡的试点),本文以四川省为研究区域,从耕地总量动态平衡的视角,以构建区域动态平衡的耕地保护机制为出发点,对耕地保护的经济补偿标准问题进行分析。按照全国人均粮食消费水平每年400kg的标准进行折算,可以计算出四川省各市州的粮食需求分布数据,并根据前述耕地资源供需总量平衡的分析思路,计算出具体研究数据。

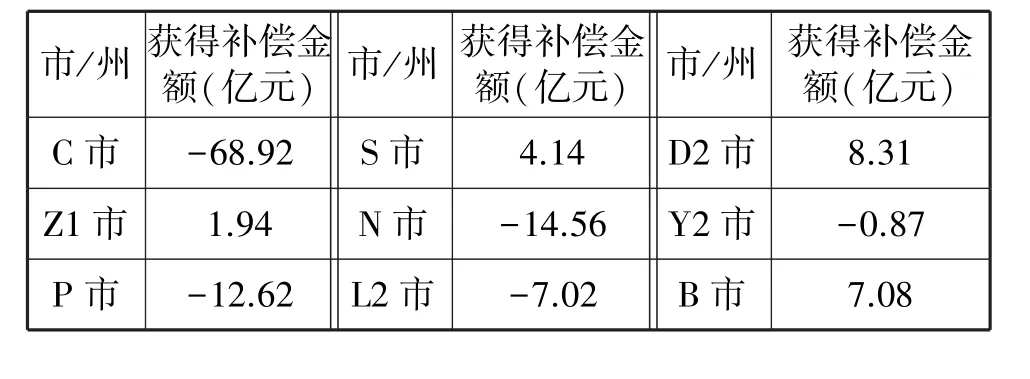

表1.2009年四川省各市州的耕地赤字/盈余情况②(单位:千公顷)

A州 59.87 108.91 -49.04 G州 90.9 164.34 -73.44 L州 347.35 309.17 38.18

数据显示,2009年四川省有7个市州地区出现耕地赤字,其中C市的耕地赤字现象值得重视。2009年,C市耕地赤字面积约26.05万公顷,即城市现存的33.47万公顷的耕地仅能满足耕地需求总量的56.24%,剩余43.76%全部依靠其他地区补给。从全省的耕地总量来看,2009年四川省耕地赤字面积达22.20万公顷,虽有2/3的地区出现耕地盈余,但是盈余面积都较少,耕地盈余地区的耕地储存完全不能平衡耕地赤字地区的耕地需求,全省耕地资源总量失衡严重,耕地保护工作的形势非常严峻。

(二)四川省各市州耕地面积折算系数情况

耕地经济产出能力的高低一般由耕地单位面积粮食产出水平来衡量,耕地单位面积粮食产量越大,说明耕地产出能力越高。四川省自然环境、土壤质量、复种指数等影响因素对耕地生产能力的影响非常显著,不同地区的耕地产能差异,使不同地区相同面积的耕地不具备可比性,一单位优质耕地的减少需要增加几倍的中等耕地才能达到“占补平衡”。耕地面积折算系数可以反映研究区域耕地的经济产出功能与标准耕地产能的倍数关系,用γ表示。

在公式(4)中,qi表示研究区域耕地粮食单产量,q0表示标准耕地粮食单产量。 根据《四川省统计年鉴2010》的相关数据,可以计算出四川省各市州的耕地面积折算系数(表2)。

表2.2009年四川省各市州耕地面积折算系数

根据表2的计算结果,2009年四川全省21个市州地区共有11个市的耕地折算系数大于1,说明这11个市州地区的耕地产能超过全省耕地的平均产能。在另外10个耕地折算系数小于1的市州地区,多属于土壤质量较差、气候条件较恶劣的川西和川北地区。

(三)四川省耕地保护的机会成本

根据国土资源部2004年颁布的《用于农业土地开发的土地出让金收入管理办法》(财综[2004]49号)所制定的全国土地纯收益标准等级,中等土地(第八等)的纯收益为53元/平方米。综合考虑还原利率、土地出让年限的影响因素,可以得出耕地保护的机会成本计算公式:

在公式(5)中,P表示耕地转让为建设用地的土地纯收益,以中等土地出让收益为标准;r表示土地还原利率;n表示土地出让年限[2]41。根据计算耕地价值还原利率的原理,土地还原利率为4.8%。我国土地出让年限因用途而异,根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定,居住用地使用权出让的最高年限是70年,工业用地、教育、科技、文化、卫生、体育、商业、旅游、娱乐用地使用权出让的最高年限是50年。根据大多数文献研究,非居住用地占土地使用类型的权重较小,一般在5%。因此,可以取土地出让的平均年限n为60年。以中等土地出让收益为标准,耕地转让为建设用地土地纯收益P为53元 /平方米。根据公式(5)可以得出,政府因耕地保护、放弃将耕地转换为建设用地的机会成本:VT=2.71元/平方米。

(四)四川省各市州基于耕地总量动态平衡视角的经济补偿资金测算

根据耕地总量动态平衡的基本思想,耕地保护的经济补偿标准由耕地赤字(盈余)面积、耕地产能折算系数、政府保护耕地的机会成本三大因素决定。

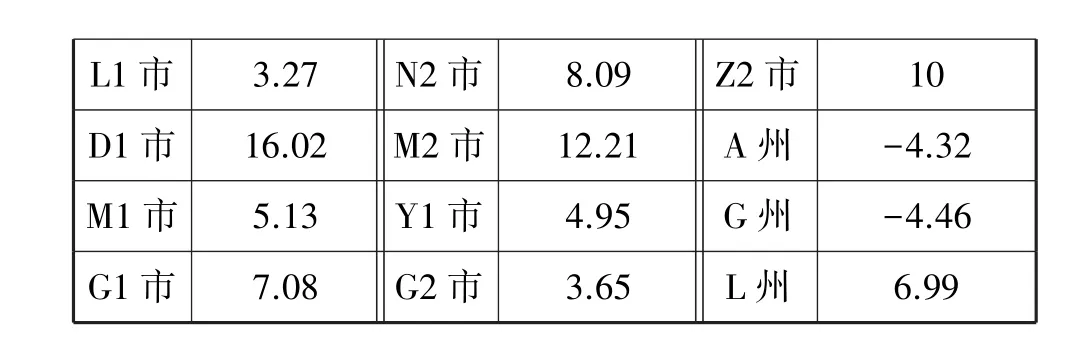

根据前述相关变量数据,可以计算出四川省各市州2009年基于耕地总量动态平衡的经济补偿资金情况,如表3所示。

表3.四川省各市州耕地总量动态平衡经济补偿金情况

L 1市 3 . 2 7 N 2市 8 . 0 9 Z 2市 1 0 D 1市 1 6 . 0 2 M 2市 1 2 . 2 1 A州 -4 . 3 2 M 1市 5 . 1 3 Y 1市 4 . 9 5 G州 -4 . 4 6 G 1市 7 . 0 8 G 2市 3 . 6 5 L州 6 . 9 9

根据上述测算结果,2009年四川省21个市州中,有7个市州为耕地总量平衡经济补偿资金的支付区域。其中,C市是全省耕地供需失衡最为严重的地区,按照耕地资源总量动态平衡的补偿激励机制的基本设想,2009年C市应该向其他地区支付68.92亿元的耕地保护补偿资金,用于补偿其他地区保持耕地农业用途的经济补偿激励。另外,2009年四川省共有14个市州属于耕地盈余区,应该获得经济补偿。当然,受到行政区域管理等诸多因素限制,加之耕地保护工作的严重滞后,上述耕地保护的经济补偿资金没有兑现。构建区域动态平衡的耕地保护机制还仅限于理论探讨,在实践中还需体制和机制创新作为实施的基本保障。

三 研究结论与建议

上述以四川省为例的实证分析说明,以实事求是的指导思想开展耕地保护工作,可以从耕地总量动态平衡的更广阔视角,构建区域动态平衡的耕地保护机制,打破地域限制,采取跨区域异地经济补偿方式,由耕地赤字区域向耕地盈余区域支付补偿资金,激励耕地盈余区域持续增加耕地垦殖投入,有效约束耕地赤字区域过度占用耕地,努力提高耕地使用效率。同时,上述以四川省为例的实证分析也说明,本文所建议的耕地保护的经济补偿资金在现行政绩观念和管理体制下还不可能兑现,构建区域动态平衡的耕地保护机制还存在诸多体制上和机制上的困难。如果严格按照耕地总量动态平衡的思路进行跨区域异地经济补偿,现阶段的关键在于设立跨区域耕地总量平衡补偿基金,构建跨区域耕地保护补偿资金保障和运行机制,完善耕地总量动态平衡的监督管理机制。

(一)构建跨区域耕地保护补偿资金保障和运行机制

1.设立跨区域耕地总量平衡补偿基金

基于耕地总量动态平衡的经济补偿机制实质上是一种耕地保护资金在区域间的补偿机制。耕地保护补偿资金的支付区域是否能够准确及时向接受区域提供资金补偿是核心和关键。由于区域间地方财政相对独立,要保证区域间耕地保护补偿资金到位的准确性和时效性,需借助公共财政的行政手段,由上一级财政部门进行统筹安排,通过设立耕地总量平衡补偿基金,集中进行资金管理和使用,保证专款专用。

2.对耕地总量平衡补偿基金实行用途管制

耕地总量平衡补偿基金专门用于跨区域的区际补偿,上级财政通过转移支付的方式向受偿区域提供耕地保护资金补偿。以省级区域为例,耕地赤字区域按规定程序将新增建设用地有偿使用费上缴省级财政的部分、土地出让金的省级集中部分、耕地开垦费、耕地占用税统一归集到省级耕地总量平衡基金,由省级财政通过转移支付的方式专门用于省域内的区际补偿[3]。要规范耕地保护补偿资金的使用范围,理顺资金拨付渠道:一是通过单一账户体系直接拨付到耕地保护责任承担单位或承包户个人;二是建立耕地保护补偿资金支出档案和农户补偿资金监督卡的方式,以便人大、审计、税务和社会舆论等加强监督,避免行政失范减弱耕地保护的经济补偿效应。同时,要改革补偿基金的管理模式,按照确定管理目标、选择基金经理、投资组合决策、修订投资组合、基金业绩评估的基本步骤进行规范管理,确保补偿基金的安全性和流动性。

3.确立科学合理的耕地保护经济补偿标准

一是转变传统的耕地价值只包含农作物价值的补偿标准设置方式,以涵盖市场价值、社会价值和生态价值的复合型耕地价值为依据,科学确定耕地保护经济补偿标准,充分体现耕地的生物生产价值、社会保障价值、生态维护价值和区域溢出价值,充分弥补耕地保护的机会成本;二是将耕地质量变化纳入耕地保护经济补偿的考核指标,根据耕地质量变化测评结果动态调整受偿对象的经济补偿等级,实现耕地数量和质量的“双重动态平衡”;三是实施阶梯式的经济补偿标准,按耕地质量等级将耕地保护的经济补偿区域区分为重点保护区域、扶持补偿区域、非补偿区域,凸显对优质耕地的保护力度,加强耕地质量保护。

(二)完善耕地总量动态平衡的监督管理机制

1.建立耕地总量动态平衡的区域仲裁机构

由于空间地理位置的跳跃性和行政层次的增多,耕地总量动态平衡的经济补偿机制在实施上存在较大监管难度。针对地域行政的限制,要全方位落实耕地总量平衡补偿的激励目标,上级政府应当建立耕地总量动态平衡的区域仲裁机构,这一专门机构要对补偿区和被补偿区政府在补偿要求的裁定、耕地补充的区位和质量、补偿模式的建立、补充款额的到位、补偿资金的发放与应用等方面实行全方位跟踪和监管,建立和完善事先预防和事后检查制度[4]。

2.构建全方位的区域间监管体系

健全耕地总量动态平衡补偿的监督机制必须与加强法律约束、技术监管、行政处罚和舆论宣传等手段相衔接,全面发挥政府与公众监督作用。一是加大执法监察力度,利用遥感监测、实地检查等手段,及时掌握耕地保护责任履行情况,加大对违法用地行为的惩处力度;二是建立内部监督约束机制,以集体经济组织为单位考核耕地保护责任履行情况,促进集体经济组织内部农民互相监督;三是建立公众参与机制,设立举报热线、举报信箱,鼓励公众对耕地保护责任履行情况进行监督,举报破坏耕地的行为,对查证属实的给予奖励[5];四是强化耕地保护工作的行政和法律保障,通过行政制度优化、法律制度优化、监督制度优化等举措,不断强化耕地保护的行政立法和经济立法,完善社会监督,加强宣传教育,优化耕地保护工作的社会环境。

注释:

①从粮食安全和社会稳定的长远考虑,本文的所有分析不考虑粮食进口的因素。

②基于诸多因素的考虑,本文所涉及的四川省各市州全部用相关字母表示。

[1]郧文聚,张蕾娜,王洪波,等.保红线:量化约束也有质量要求[N].中国国土资源报,2009-04-24(8).

[2]雍新琴.耕地保护经济补偿机制研究[D].武汉:华中农业大学学报,2010.

[3]陈会广,吴沅箐,鸥名豪.耕地保护补偿机制构建的理论与思路[J].南京农业大学学报(社会科学版),2009,(9).

[4]陈旻,方斌,葛雄灿.耕地保护区域经济补偿的框架研究[J].中国国土资源经济,2009,(4).

[5]陈秀欣.耕地保护补偿机制建设初探[J].中国土地,2011,(9).

An Analysis and Suggestion of Economic Compensation for Cultivated Land Preservation Based on the Dynamic Equilibrium of the Total Cultivated Land

DUWei,HUANG Min

(School of Management and Economics,Sichuan Normal University,Chengdu,Sichuan 610066,China)

The dynamic equilibrium of the total cultivated land is the elementary object of cultivated land preservation in China.The cultivated land preservation mechanism should be constructed based on dynamic equilibrium of the total cultivated land among different regions,according to which the regions with deficits need to compensate the regionswith surplus of cultivated land.In view of the diversemechanism or system factors,a trans-regional fund for the equilibrium of total cultivated land should be set,and construct the security and operationmechanism of the compensatory funds for trans-regional cultivated land.Also,it needs to perfect the supervision and management system of the dynamic equilibrium of the total cultivated land.

cultivated land;dynamic equilibrium;economic compensation

F301.21

A

1000-5315(2013)06-0096-05

[责任编辑:钟秋波]

2013-07-20

本文系国家社科基金项目“农村宅基地退出和补偿机制研究”(编号:13BJY094)和教育部新世纪人才支持计划项目“我国耕地保护的经济补偿机制问题研究”(编号:NCET-10-0948)的阶段性成果。

杜伟(1973—),男,四川雅安人,经济学博士,四川师范大学经济与管理学院教授,研究方向为农村经济问题;黄敏(1984—),女,四川广汉人,经济学硕士,四川师范大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向为农村经济改革与发展。