中药内服加穴位贴敷治疗小儿腹泻的探析

向群华

(临武县中医医院,湖南 郴州 424300)

中药内服加穴位贴敷治疗小儿腹泻的探析

向群华

(临武县中医医院,湖南 郴州 424300)

目的 探析中药内服加穴位贴敷治疗小儿腹泻的临床疗效。方法 选自 2011 年 1 月至 2011 年 12 月对来我院就诊的小儿腹泻患者100 例,随机分为两组,对照组 50 例,观察组 50 例。对照组和观察组都给予常规的中药内服治疗,观察组在此基础上给予穴位贴敷治疗。结果 对照组治愈 28 例,好转 15 例,未愈 7 例,总有效率 86%;观察组治愈 32 例,好转 15 例,未愈 3 例,总有效率 94%。结论 中药内服加穴位敷贴治疗小儿腹泻疗效显著,副作用小,值得临床上推广应用。

中药;穴位敷贴;腹泻

小儿腹泻或称腹泻病,是一组由多病原、多因素引起的以大便次数增多和大便性状改变为特点的消化道综合征,是我国婴幼儿最常见的疾病之一[1]。小儿腹泻根据病因分为感染性和非感染性两类,小儿腹泻大部分属于非感染性的。中医认为小儿腹泻主要是感受外邪,内伤饮食和脾胃虚弱等原因所致,主要病变在脾胃。本病一年四季均可发生,但以夏秋季节发病率最高。中医认为夏秋暑湿当令,容易湿困脾胃而发病。根据传统中医理论治疗腹泻宜用清热利湿、健脾益气中药为主。现就我院2011年1月至2011年12月的100例门诊小儿腹泻轻型患者行对照治疗,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选自2011年1月至2011年12月本院门诊小儿腹泻轻型患者100例。男48例,女52例。年龄6个月~3岁,平均年龄11个月。病程1~5天。风寒泻20例,脾虚泻18例,伤食泻26例,湿热泻36例。轻度脱水25例,无明显脱水75例。病患随机分为两组,对照组50例,观察组50例,两组病例性别、年龄、病情、病程及脱水程度比较无显著差异无统计学意义(P>0.05),两组疗效具有可比性。

1.2 诊断、辩证标准

依据(中华人民共和国中医药行业标准)《中医病证诊断疗效标准》[2]。

1.2.1 诊断标准

①大便次数增多,每日3~5次,多达10次以上,呈淡黄色,如蛋花汤样,或色褐而臭,可有少量粘液。或伴有恶心,呕吐,腹痛,发热,口渴等症。②有乳食不节,饮食不洁或感受时邪的病史。③重者腹泻及呕吐较严重者,可见小便短少,体温升高,烦渴神萎,皮肤干瘪,囟门凹陷,目珠下陷,啼哭无泪,口唇樱红,呼吸深长,腹胀等症。④大便镜检可有脂肪球,少量红白细胞。⑤大便病原体检查可有致病性大肠杆菌等生长,或分离轮状病毒等。⑥重症腹泻有脱水、酸碱平衡失调及电解质紊乱。

1.2.2 辩证分型

①伤食泻:大便酸臭,或如败卵,腹部胀满,口臭纳呆,泻前腹痛哭闹,多伴恶心呕吐。舌苔厚腻,脉滑有力。②风寒泻:大便色淡,带有泡沫,无明显臭气,腹痛肠鸣。或伴鼻塞,流涕,身热。舌苔白腻,脉滑有力。③湿热泻:泻如水样,每日数次或数十次,色褐而臭,可有粘液,肛门灼热,小便短赤,发热口渴。舌质红,苔黄腻,脉数。④脾虚泻:久泻不止,或反复发作,大便稀薄,或呈水样,带有奶瓣或不消化食物残渣,神疲纳呆,面色少华。舌质偏淡,苔薄腻,脉弱无力。

1.3 治疗方法

所有患儿按中医辨证论治。伤食泻:治宜运脾和胃,消食化滞,选择保和丸加减;湿热泻:治宜清肠解热,化湿止泻,选用葛根黄芩黄连汤加减。脾虚泻:多见于体质虚弱或慢性腹泻患儿,治当健脾益气、和中化湿,可选用参苓白术散加减,常用药有党参、白术、茯苓、甘草、山药、陈皮、木香、丁香、诃子、黄芪、薏苡仁、扁豆、砂仁、焦神曲等。风寒泻,可选用藿香正气散加减,常用药有藿香、苏叶、白芷、茯苓、泽泻、厚朴、大腹皮、焦山楂、半夏、陈皮、生姜等。观察组在对照组行中医辨证实施中药内服的基础上加用中药穴位贴敷。药物制作:伤食泻方:丁香2g、焦山楂15g、焦神曲15g、鸡内金10g。风寒泻方:藿香10g、防风10g、苍术10g、茯苓10g、丁香2g。脾虚泻方:党参12g、茯苓12g、白术12g、吴茱萸12g。湿热泻方:葛根10g、黄连8g、黄芩10g、黄柏10g、车前子10g,研成极细末。每次2g(6~12个月龄),3g(13~24个月龄),4g(25~36个月龄),醋调成糊状,贴敷脐部,以胶布固定,贴8h去掉,间隔8h再敷。

1.4 疗效判定标准

参照(中华人民共和国中医药行业标准)《中医病证诊断疗效标准》[2]:①治愈:大便成形,全身症状消失。大便镜检无异常,病原学检查阴性。②好转:大便次数及水分减少,全身症状改善。大便镜检脂肪球或红、白细胞偶见。③未愈:大便次数及水分未改善,或症状加重。

1.5 统计学方法

采用回顾性分析法,所有的计量数据采用SPSS13.0统计学软件进行统计,采用χ2检验,P<0.05为有统计学意义。

2 结 果

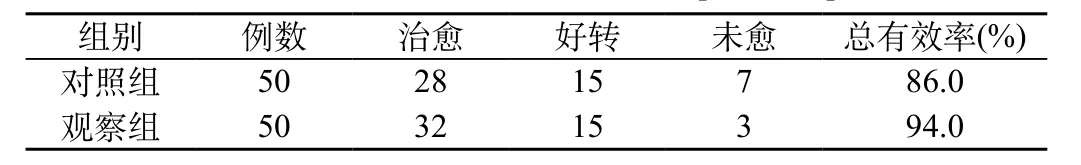

对照组治愈28例,好转15例,未愈7例,总有效率86%;观察组治愈32例,好转15例,未愈3例,总有效率94%。两组疗效相比较,观察组总有效率大于对照组。见表1。

3 讨 论

小儿腹泻是由多病原、多因素引起的以腹泻为主的一组临床综合征,它同时可伴有呕吐、发热、腹痛、腹胀、黏液便、血便等症状。发病年龄多在2岁以下。由于0~2岁的宝宝生长发育快,所以,身体需要的营养及热能较多。因为婴幼儿消化系统发育尚未成熟,机体免疫功能低下,酶活力低,胃酸低,容易发生感染,如饮食、药物等因素可以影响肠道菌群失调,导致消化系统功能紊乱,从而出现大便次增多以及性状改变等变化[3]。在我国,小儿腹泻是仅次于呼吸道感染居第二位,如不能及时治疗,病死率也很高。引起死亡的重要原因,是腹泻所导致的机体脱水和体内电解质紊乱。小儿腹泻按程度可分为2型,轻型和重型,重型腹泻多由肠道感染引起,有脱水症状,轻型无发热或发热不高,伴食欲不振,偶有溢乳或呕吐,无明显的全身症状,精神尚好,无脱水症状。腹泻在中医上属于“泄泻”范畴,部分体质不足、调护失宜的小儿,脾胃之气本虚,稍有不慎,即可导致腹泻反复发作,形成迁延不愈的“脾虚泻”。古人说:“因于露风,乃生寒热,是以春伤于风,邪气留连,乃为洞泄”,“寒气客于小肠,小肠不得成聚,故后泄腹痛矣”,“诸呕吐酸,暴注下迫,皆属于热”,“清气在下,则生飧泄”,“湿胜则濡泻”,说明风、寒、热、湿均可引起泄泻。饮食所伤或饮食过量,停滞肠胃;或恣食肥甘,湿热内生;或过食生冷,寒邪伤中;或误食腐馊不洁,食伤脾胃肠,化生食滞、寒湿、湿热之邪,致运化失职,升降失调,清浊不分,而发生泄泻。脾胃虚弱长期饮食不节,饥饱失调,或劳倦内伤,或久病体虚,或素体脾胃肠虚弱,使胃肠功能减退,不能受纳水谷,也不能运化精微,反聚水成湿,积谷为滞,致脾胃升降失司,清浊不分,混杂而下,遂成泄泻。中医理论认为“泄之本无不由于脾胃”[4]。中医辩证将泄泻分为湿热型、风寒型、脾虚型、伤食型、脾肾阳虚型。以中医理论治疗腹泻宜用清热利湿、健脾益气中药为主。中医认为,脐部即神阙穴,内连五脏六腑,为冲任经气汇集之处。脐在胚胎发育过程中为腹壁最后闭合之处,其表皮层最薄,局部无皮下脂肪,屏障功能最弱,血管丰富,药物敷脐易于穿透,药力可直达病所。脐疗可调整肠胃功能,促进吸收,有温中散寒,健脾化湿,涩肠止泻的功效。小儿腹泻常导致营养不良,有的患儿会出现脱水症状。给腹泻的患儿补充水,给予最适合宝宝消化和需要的食品如奶类制品。对于非感染型腹泻,不滥用抗生素。婴幼儿腹泻多数是非感染性因素引起的,用抗生素治疗无效,反而会引起菌群失调,加重病情。综上所述,我院自从2011年1月至2011年12月以来开始使用中药内服加穴位贴敷治疗小儿腹泻,取得了满意的效果,观察组总有效率达到94%。总之,中药内服加穴位敷贴治疗小儿腹泻疗效显著,副作用小,值得临床上推广应用。

表1 对照组与观察组疗效比较[n(%)]

[1]杨锡强,易著文,沈晓明,等.儿科学[M].6版,北京:人民卫生出版社,2003:292.

[2]中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》(ZY/T001.4-94)

[3]雷巧容,肖成平.中西医结合治疗小儿腹泻45例临床观察[J].中医药导报,2008,14(6):40-41.

[4]刘书杰.经皮给药佐治小儿肺炎临床疗效观察[J].四川医学,2008, 29(2):232-233.

R246.4

:B

:1671-8194(2013)04-0303-02

*通讯作者:E-mail:kongfeifei2009@sohu.com