煤炭资源开发企业生态补偿关系建立意愿的实证研究

张斌成

(西安交通大学经济与金融学院,陕西 西安 710061)

一、引 言

中国是煤炭生产和消费大国。2011年,中国煤炭产量为35.2亿吨,占全国能源总量的77%,已经接近世界当年煤炭总产量的50%。同时,中国煤田和矿区的地质构造较为复杂,矿区生态环境更为脆弱,煤炭资源开发所造成的地质灾害、环境污染、居民搬迁等问题已经在环境和生态层面形成十分突出的治理挑战。对此,必须建立以生态修复和环境保护为主要目标的规制体系,面向煤炭资源开发企业实施生态补偿制度,激励其承担相应的社会责任,维护能源资源的长期稳定可持续利用。

2012年11月,胡锦涛在中国共产党第十八次代表大会报告中再次要求,“建立反映市场供求和资源稀缺程度、体现生态价值和代际补偿的资源有偿使用制度和生态补偿制度①胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告.2012 年11 月8 日.http://www.xj.xinhuanet.com/2012-11/19/c_113722546.htm。”

从世界各国建立生态补偿制度的一般经验来看,形成满足生态服务购买者、提供者、规制者与中介者需求的交易机制,即补偿关系的建立,是生态补偿制度有效运行的起点。Pagiola和Platais[1]认为,当生态补偿关系不能根据当地的经济、政治、社会和文化特征进行及时调整时,生态补偿制度可能遭遇无效率的问题,导致社会需求程度偏低。Seabright[2]也认为,生态补偿制度所提供的经济激励只有在特定的条件下才能发挥作用,而有效激励的产生必须以补偿关系的建立为前提,特定的生态补偿关系对于降低交易成本和监督成本具有重要的意义。

对于我国煤炭资源开发企业而言,一部分企业倾向于在生态补偿体系中作为直接补偿主体,另一部分则倾向于作为间接补偿主体。对于处在不同环境下、具有不同内部特征的企业而言,其补偿关系建立意愿存在差异。在生态补偿制度在全国范围内处在论证、酝酿和探索实施阶段的当前,本文则根据生态补偿相关理论和实证研究成果,基于对中国煤炭资源开发企业所处环境和企业自身特征等因素的分析,识别企业生态补偿关系建立意愿的影响因素以及影响关系,为建立完善生态补偿制度提供经验证据。

本文的基本结构为:首先,阐述生态补偿等相关概念,界定直接补偿关系和间接补偿关系的类型和内涵;其次,结合生态补偿理论文献和生态补偿实践,提出企业补偿关系建立意愿影响因素以及影响关系假设;再次,介绍实证研究设计;又次,报告实证分析结果;最后,根据研究发现进行结果讨论并提出有关政策建议。

二、相关概念

(一)生态补偿

Kosoy 和 Martinez-Tuna[3]指出,生态补偿是通过自然和人类管理的生态系统,以积极地创造出正的外部性为目的的,对人类社会和自然界的关系进行决策并实施管理的过程。毛显强[4]认为,生态补偿是通过对损害(或保护)资源环境的行为进行收费(或补偿),提高该行为的成本(或收益),从而激励损害(或保护)行为的主体减少(或增加)因其行为带来的外部不经济性(或外部经济性),达到保护资源目的的一种环境管理制度。尚时路[5]认为,生态补偿概念分广义和狭义两种,广义概念的内涵是:通过对损害资源环境的行为进行收费或对保护资源环境的行为进行补偿,达到保护资源的目的的一种管理过程;狭义的生态补偿是:通过制度创新实现生态保护外部性的内部化,让生态保护成果的受益者支付相应的费用,解决生态产品消费中“搭便车”问题,激励公共产品的足额供应的一种经济制度。张斌成[6]将生态补偿界定为:为保护区域生态环境和维护、改善或恢复生态系统服务功能,以防止和减少生态环境破坏和资源得到有效利用为目的,采用科学和灵活的评价方案对具体个案进行评价并通过数学方法核算生态破坏的损失和恢复成本,在以法律为保障条件的基础上对从事生态环境产生不良影响的生产、经营、开发者征收不低于实际生态破坏的费用作为生态补偿费,达到利用经济调节手段促使生态环境得到整治、改善和恢复的外部成本内部化的环境管理制度。

在对一般生态补偿概念进行界定的同时,好些学者还对矿产资源开发生态补偿概念进行了界定。黄锡生[7]认为,矿产资源生态补偿是指因企业开采利用矿产资源的行为,给矿区周围的自然资源造成破坏、生态环境造成污染、矿业城市丧失可持续发展机会,而进行的治理、恢复、校正所给予的资金扶持、财政补贴、税收减免及政策优惠等一系列活动的总称。孙新章等[8]认为,矿产资源生态补偿是指企业在矿产资源开采过程中,对依附于矿产资源之上的生态系统的破坏和矿区居民的损失进行补偿而支付的费用。

(二)补偿关系的建立意愿

从现有文献来看,作为支付主体的企业在生态补偿体系中的补偿关系可以区分为对补偿对象进行直接补偿的补偿关系和通过第三方对补偿对象进行间接补偿的补偿关系。

1.直接补偿关系

直接补偿关系的特征是企业与生态服务提供者进行面对面的协商,并且不经过其他媒介直接完成生态补偿费用的交付。学者对建立直接生态补偿关系进行了分析,Wilson和 Howarth[9]指出,仅仅由个体单方面地表述其生态服务支付意愿并以此确定价格可能导致社会不公平。只有在提供和购买生态服务的双方均具有话语权,并且可以进行协商时,生态补偿方案才可更为充分地与社会接轨。Robertson和Wunder[10]指出,建立直接生态补偿关系后,生态服务购买者可以获得自由选择服务支付对象和地点的权力,将所购买的服务内容具体锁定在某一区域之中。这种自由定位可能是出于购买者对于经济收益的考虑,也可能是出于对于成本的考虑,或两者兼而有之。

直接生态补偿关系建立产生的最重要的变化在于购买者可以更为直接地对于自身希望改善的生态服务内容进行监督。其必要性在于,一方面,当生态补偿关系中的双方对于生态服务供需具有较为突出的需求时,建立直接补偿关系可以有效防止生态补偿过程中对于生态补偿资源以零散无效的方式进行配置,提高补偿效率和补偿对象的精确性。另一方面,在当以命令式的管控机制难以保证生态服务有效提供,或生态服务提供者激励不足时,建立直接生态补偿关系的必要性也将有所提升。

2.间接补偿关系

间接补偿关系是由生态服务支付者将财务资源转移给规制主体或其他中介机构,再由其对资源进行分配的一种补偿关系。在经历过计划经济转型的国家,由于环境规制者的角色通常由政府扮演,市场主体的发育并不成熟,因此这种补偿关系较为常见。Scherr和 Bennett等[11]以碳资源交易为对象,对其中的补偿关系进行了分析,指出在目前的碳交易中,多数最终是通过国际中介实现的。中介的出现可以实现对交易需求和交易金额的市场化测算,并组织发布更为权威准确的信息。Wolf[12]从社会治理的角度对目前生态补偿制度进行了分析,指出间接补偿关系的建立有利于引入网络模式,对生态资源进行管理。

建立间接补偿关系对于解决我国生态补偿问题具有更高的适应性的原因在于,间接补偿关系在生态补偿主体与客体难以平等对话时,由政府或具有权威性的第三方主体作为中介,使突出的生态补偿需求以及有关生态保护目标迅速得到关注。另外,当支付主体和支付对象在补偿模式存在异议、生态服务缺乏明确的产权界定、生态补偿的法律陈述存在模糊性的情况下,规制主体或其他中介机构对于生态补偿的实施能够发挥关键作用。

三、理论分析与经验假说

从直接生态补偿关系和间接生态补偿关系的内涵来看,影响企业补偿关系建立意愿的因素可能有如下五方面:

首先是企业规模。Hayami[13]的研究表明,规模较大的企业进入和参与生态保护机制的速度较快。这一发现的经济学解释在于,大型企业凭借其规模经济效益,可以快速吸收参与有关生态保护机制和建立保护关系所增加的成本。有关环境清洁技术扩散的研究中,Blackman和Bannister[14]的研究表明,在发展中国家,推动清洁技术使用的关键因素是企业规模。Engel、Pagiola和Wunder[15]也指出,如果购买生态服务的个体规模较小,由于其协商和议价能力较弱,对生态补偿对象的政治影响力较低,因此希望通过具有权威性的第三方介入保证其权益不受威胁。

有关国内企业开展生态补偿的文献也表明,大型国有企业由于具有较为成熟的管理体系,同时内部资源冗余较为丰富,有财力根据企业的需要和资源开发情况直接对矿区居民和生态环境进行补偿。而对于小型的,县级和乡级的煤矿,部分省市的经验表明,煤炭开采企业对于矿区环境改善的资金支付是在地方政府介入并提出具体要求的情况下进行的。结合上述分析,作者据此提出如下假说:

假说1:煤炭开采企业规模越大,其越倾向于建立直接生态补偿关系;规模越小,其越倾向于建立间接生态补偿关系。

其次是生态破坏的复合性。Lanyon、Kiernan和Stoltzfus[16]采用过程分析方法,对美国 Pequea-Mill河的水文单元保护工程进行的有关研究发现,随着生态破坏复合性的提高,补偿主体必须与多样化的生态服务提供者进行协商,其面临矛盾和冲突的可能性将增加,在此情况下,企业作为补偿主体更希望政府介入其中。Gren和Li[17]研究了瑞典环境规制体系的运行情况后指出,虽然生态破坏的构成较为多样的企业并不容易监管,但是这些企业由于自身能力和技术水平所限,当出现问题时仅靠自身力量可能难以充分应对生态环境恶化的挑战,因此可能会积极主动地寻求政府作为补偿支付的组织协调方。

结合我国煤炭资源开发企业参与生态补偿的经验来看,煤炭资源开发已经造成多重生态问题,在包括土壤、水流、植被、生物多样性等方面的生态风险同时增加的矿区,企业仅靠自身技术力量和财力都不足以应对生态环境修复的挑战,因此将更加期待政府在生态补偿中发挥作用。根据上述分析,作者据此提出如下假说:

假说2:矿区生态破坏复合性越强,煤炭开采企业越倾向于建立间接生态补偿关系;生态破坏复合性越弱,其越倾向于建立直接生态补偿关系。

再次是信息公开机制。Khanna、Quimio和Bojilova[18]考察了环境信息公开、企业生态保护行为和股票价格之间的关系。结果表明,环境信息公开对于公司生态保护行为具有重要的作用。在采用分布式环境信息处理系统的背景下,企业污染信息可以被公众和投资者广泛地收集,以供检查分析其污染的严重程度。作为潜在污染源的企业而言,必须保持与公众的密切接触,了解其生存环境中的污染情况和生态破坏问题,并且及时进行补偿以防事态扩大。相对而言,建立直接补偿关系更为符合企业需求。Gren和Li[17]的研究表明,在西方国家如英国,信息公开机制影响下的能源企业普遍建立自主的生态补偿关系,直接与其生产活动影响的居民等进行接触,确定生态补偿方案。

从我国煤炭资源开发企业的信息公开情况来看,相对而言,上市公司或即将上市公司受到信息公开机制的约束作用较为明显,其必须定期公布其环境污染及治理情况,而未上市的煤炭资源开发企业在企业环境信息公开方面虽受煤炭资源管理部门监管,但多数情况下,以上信息并不对外公开,只有企业出现矿区居民因生态问题发生对抗时,通过媒体和地方政府环保部门、行业组织等渠道,上述信息可能才部分公开。上述分析表明,被纳入环境污染信息公开机制的煤炭开采企业在对这一环境规制政策的适应过程中,为了应对媒体、公众和上级监督,可能因弱化污染信息公布带来的负面效应而选择建立直接的生态补偿关系,作者据此提出如下假说:

假说3:被纳入环境污染信息公开机制的煤炭开采企业更倾向于建立直接生态补偿关系;未被纳入的煤炭开采企业更倾向于建立间接生态补偿关系。

第四是政府规制能力。Grossman和Krueger[19]发现,环境规制制度的严苛程度可能对企业生态补偿参与意愿产生影响。Pagiola和Platais[1]研究了哥斯达黎加生态补偿体系的运行情况,指出规制主体之所以成功推动了间接生态补偿关系的建立,与其规制能力较强,能够摆脱局部最优化动机,使得生态服务能够准确地定位具有直接关系。Muradian和Corbera等[20]也指出,具有较强规制能力的政府,在生态服务质量信息的收集、整理及公布时效方面具有重要作用,并能够进行动态监测。

有关我国煤炭资源开发企业建立生态补偿关系的新闻报道也表明,在2004年前,由于地方政府在生态补偿中规制主体的作用并不突出,煤炭资源开发造成生态环境破坏,矿区企业多通过直接建立补偿关系,解决企业与矿区住户发生的争端,在提出补偿方案、履行补偿责任、支付补偿金等方面少见矿区政府发挥中介作用;随着生态补偿概念的普及和生态补偿为各级政府所重视,政府规制主体的作用得以逐步发挥,煤炭开采企业对于建立间接生态补偿关系的倾向性也在发生改变①西部网.榆林:煤挖走了,不要留下生态叹息.2009-12-20.http://news.cnwest.com/content/2009-12/20/content_2890228.htm。。根据上述分析,作者提出如下假说:

假说4:地方政府规制能力越强,煤炭开采企业越倾向于建立间接生态补偿关系;地方政府规制能力越弱,其越倾向于建立直接生态补偿关系。

最后是规制者提供的协商机会。Pagiola和Platais[21]认为,生态服务的购买者在生态服务体系中应具有协商权利,并尽可能在议价过程中具有话语空间,这种制度安排有助于其表达补偿意愿。Turner等[22]认为,企业对于政府建立间接补偿关系的必要性、能力及其拥有的资源存在质疑,协商过程可以让企业增加对其的了解,并且提供有关意见帮助政府完善间接生态补偿关系的设计。Hansen[23]也指出,当作为购买者的企业缺少与规制者进行协商时,企业在生态补偿压力之下将直接与服务提供者就补偿事宜进行协商,这样,以政府为中介的间接补偿体系将难以发挥预期作用。

从目前中国煤炭资源开发企业生态补偿的实践来看,当地方政府在建立间接补偿关系前能够充分征求企业意见时,企业参与生态补偿的情况通常较为理想。例如,山西省在建立可持续发展基金前,征求了省内央企、省企和地方煤炭资源开发企业的意见,因此取得了较好的成果,截至2008年12月底,各市、县两级留成部分共征收105.58亿元②山西新闻网.我省市县级煤炭可持续发展基金安排使用情况如何?检查结果表明——六成资金已发挥作用八大问题仍亟待解决.2010-03-22.http://www.daynews.com.cn/sxjjrb/erban/928844.html。。以上分析说明企业在生态补偿中从规制者处获得的协商机会与其对建立补偿关系的选择具有联系。作者据此提出如下假说:

假说5:煤炭开采企业与规制者协商机会越多,越倾向于建立间接生态补偿关系;与规制者协商机会越少,其越倾向于建立直接生态补偿关系。

四、实证研究设计

(一)模型设定

在本文中,由于变量为二项,并且没有进行配对设计,因此采用非条件二分类型Logistic模型进行测算。补偿关系建立意愿估算模型见公式1所示。

其中,pr代表企业更倾向于建立直接生态补偿关系(而非间接生态补偿关系)的概率;SCALE为企业规模;MULTIP为生态破坏复合性;DISCLO为信息公开机制;REGUL为政府规制能力;NEGOTIA为与规制者协商机会。α1、β1、β2、β3、β4、β5为未知参数。其中,α1表示在上述五方面的因素都不发生作用的情况下,直接生态补偿关系建立意愿和间接生态补偿关系建立意愿强于对方之比的对数值;βi所表示的意义为相应的影响因素每变化一个单位时,Logitp的平均变化量。

回归参数的估计主要采用最大似然法(Maximum Likelihood,ML),其基本思想是先建立似然函数与对数似然函数,再通过使对数似然函数最大,采用Newton-Raphson迭代可求解参数值的估计值,称为参数的最大似然估计值。检验回归参数的方法为,利用标准正态分布统计量Z=bj/SE(bj)或服从自由度为1 的Wald χ2=Z2=[bj/SE(bj)]2,可检验H0:βi=0,H1:βi≠0。

(二)样本选择与数据来源

本文以陕西省境内煤炭资源开发企业为研究样本,分析其生态补偿关系建立意愿的影响因素以及影响关系。2011年,陕西省煤炭产量为4.05亿吨,占全国煤炭总产量的11.5%,在全国各省份中位居第三。本文以陕西省煤炭安全生产监督管理局按比例向在陕西省境内进行煤炭资源开发的企业投放的《煤炭资源开发生态补偿调查问卷》为数据来源。同时,作者从企业监管部门通过企业名录、统计年鉴、政府公报等资料,获得了本文进行实证分析所需要的客观数据。

在样本特征方面,本次调查依据《陕西省全省煤矿统计信息表》,形成问卷调查母体清单。首先,按照煤炭生产许可证编号,以10%的比例随机发放试测问卷,回收30份有效问卷,以此对调查问卷信度效度进行检验。其次,以30%的比例随机发放调查问卷,抽取185个企业作为调查对象,要求由企业负责环境保护的管理人员填答,通过电子邮件形式回复,最终回收样本共120份。调查问卷内容不仅包括对补偿关系建立意愿的测量指标,同时还包括有关生态破坏复合性、政府规制能力等影响因素的客观测量指标。本文作者逐一将企业的主观和客观信息进行合并,最终形成样本数据库。

(三)测量指标

1.补偿关系建立意愿测量指标

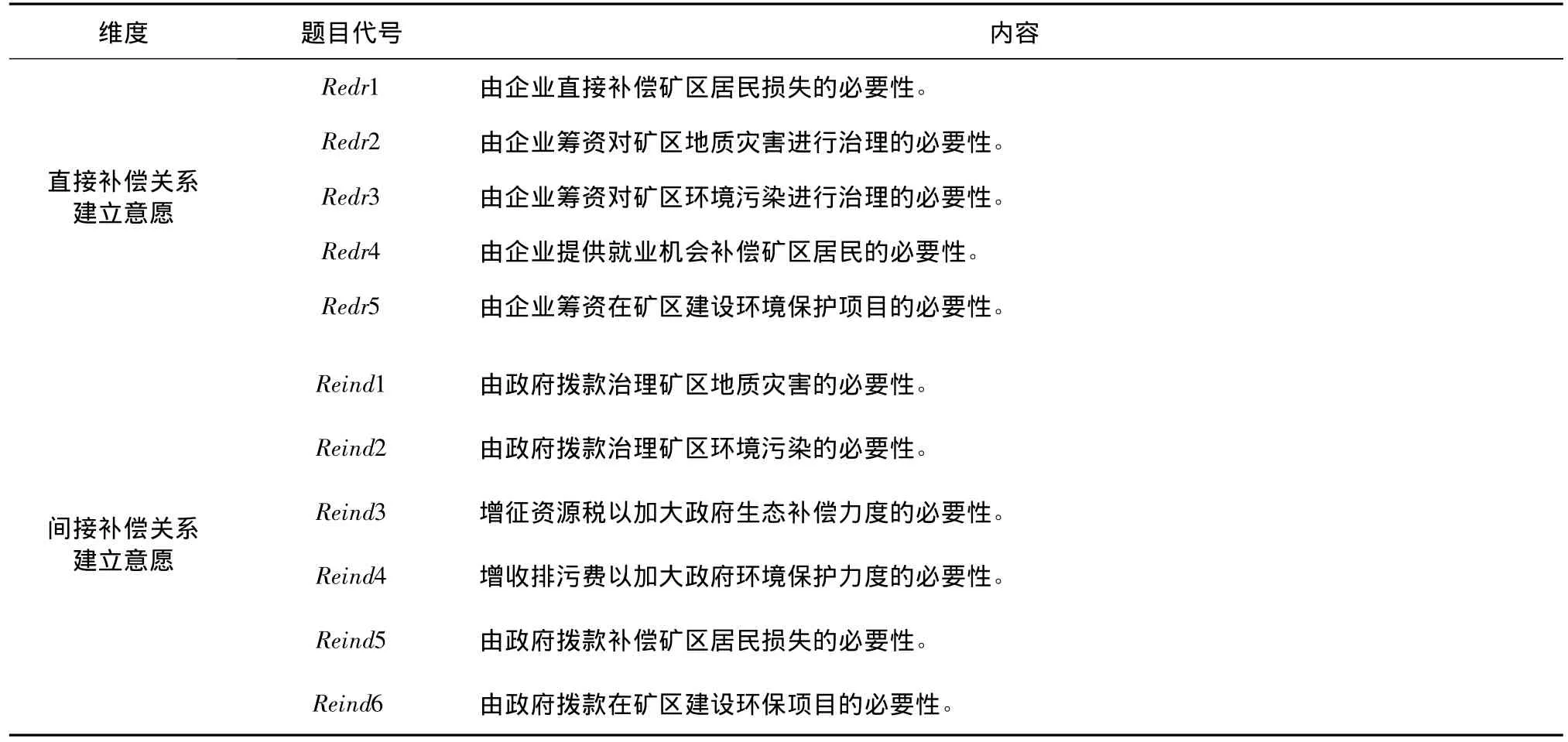

本文作者借鉴了 Janvry、Sadoulet和 Santos[24]的建议,通过询问企业管理者有关生态补偿方案必要性的感知,对补偿关系建立意愿进行测量。根据现有研究文献和实践特征[25,26],从补偿关系建立意愿的两个构成维度,分别采用如表1所列题目测量企业对于建立“直接补偿关系”和“间接补偿关系”的倾向性。

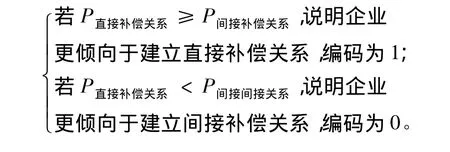

在编码过程中,首先进行信度、效度分析,将不符合测量要求的题项进行删减,将符合要求的测量题项按照类型分别计算平均分。其次,采用1-0编码方法,若以P代表两个参与意愿维度的得分情况,对其进行区分的方式为:

2.影响因素测量指标

(1)企业规模:本文采用了有关研究中常见的测量指标,即2011年企业煤炭产能,其计量单位为万吨/年。该指标从煤炭监管部门获得,因此较为准确,用于计量分析具有一定的客观性。

(2)生态破坏复合性:作者咨询有关煤炭资源管理部门专家后将煤炭开采企业所在地生态破坏程度作为测量标准,即:如果煤炭开采企业所在地处在神木和府谷两县——也即新闻报道和国内文献指出的陕西省境内矿区破坏问题较为严重、并且已经具备了生态破坏复合性的地区——则将其记为1,如煤炭开采企业所在地在此两县之外,则记为0。

(3)信息公开机制:在有关企业信息公开机制的研究中,对该变量进行测量的方法主要是观察企业是否属于上市公司。在上市公司的治理结构中,对其环境污染情况建立了相关的法律和政策安排,因此企业将受到更多信息公开的约束。在陕西省境内,SH煤业SD集团下属企业为上市公司,SMH集团于2011年筹备IPO。根据上述情况,本文对于SD集团所属煤矿采用强度为2的赋值编码,SMH集团采用强度为1的赋值编码,省内其他煤炭开采企业的信息公开机制较为松散,主要以媒体监督为主,因此采用分值为0的赋值编码。

(4)政府规制能力:采用虚拟变量进行测量,方法为询问2011年企业经营者是否曾经因生态补偿事宜和县乡两级地方政府有关机构和人员进行过接触,回答“是”编码为1,回答“否”编码为0。

(5)与规制者的协商机会:从2010年后,陕西省开始大力整顿合并煤炭开采企业,而整合的重要事项之一是对企业承担矿区生态环境补偿和修复的责任进行划定。因此,如果处在整合状态,则被调查企业可能具有更多的机会与规制者就生态补偿事项进行协商。本文将企业是否经历整合过程作为测量标准,即:2011年被调查企业经历整合过程,则采用分值为1的赋值编码,若否则采用分值为0的赋值编码。

表1 补偿关系建立意愿的测量指标

五、统计分析结果

(一)因变量的信度效度分析

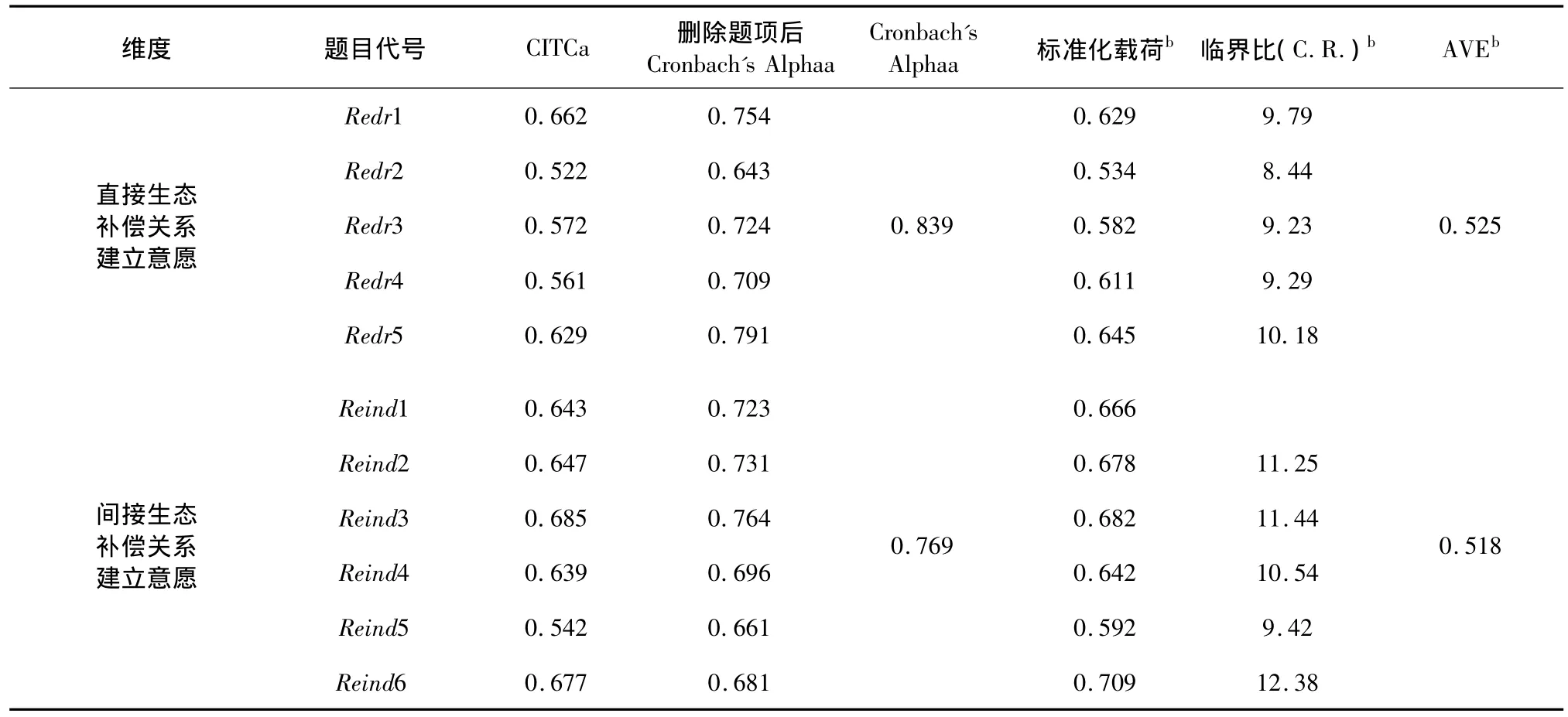

本文作者将第一阶段收集的30个样本作为试测数据,对生态补偿关系建立意愿的测量题目的信度效度进行了检验。其中,对信度的检验采用了CITC(项目总体相关系数)、删除任一题目后的Cronbach’s Alpha、Cronbach’s Alpha三个指标进行,其位置如表2中第二列至第四列所示。效度方面,首先将正式调查的120份调查问卷进行随机分半,对分半样本一采用探索性因子分析,考察KMO取样适宜性、Bartlett球度检验近似卡方分配、抽样适宜度、因子载荷等指标;在此基础上,对分半样本二采用验证性因子分析,考察其测量模型的拟合优度指标 Chi/df、CFI、AGFI、IFI、RMSEA、NNFI等,以及标准化载荷、临界比(C.R.)、AVE等指标。

分析结果如表2所示。从中可见,补偿关系建立意愿测量量表在整体上具有较好的信度特征,CITC指标均在0.5以上,显示在剔除任一题目后,其Cronbach’s Alpha值均较之于不删除题目更低;Cronbach's Alpha值均在0.5以上,说明信度情况较好。

从效度情况来看,直接补偿关系建立意愿测量题目的KMO取样适宜性为0.839,Bartlett球度检验的近似卡方分配为724.512(p<0.001),结果表明适宜进行因子分析;间接补偿关系建立意愿测量题目的KMO取样适宜性为0.844,Bartlett球度检验的近似卡方分配为827.384(p<0.001),结果表明适宜进行因子分析。在验证性因子分析中,直接补偿关系建立意愿 Chi/df为 3.256,CFI为 0.95、AGFI为0.87,IFI为 0.9,RMSEA 为 0.031,NNFI为 0.83;间接补偿关系建立意愿Chi/df为3.524,CFI为0.92,AGFI为0.82,IFI为0.93,RMSEA 为0.022,NNFI为0.86,说明适合进行验证性因子分析。从表2的后三列可以看出,验证性因子分析结果较好,全部载荷值均大于0.5。同时,对于收敛效度的分析结果表明,在补偿关系建立意愿方面,两者的AVE分别为0.525和0.518,大于两变量的相关系数的平方,说明其两个维度可以有效区分。从整体上看,研究量表的信度效度较高。

(二)描述性与相关性分析

表2 生态补偿关系建立意愿的信度效度分析

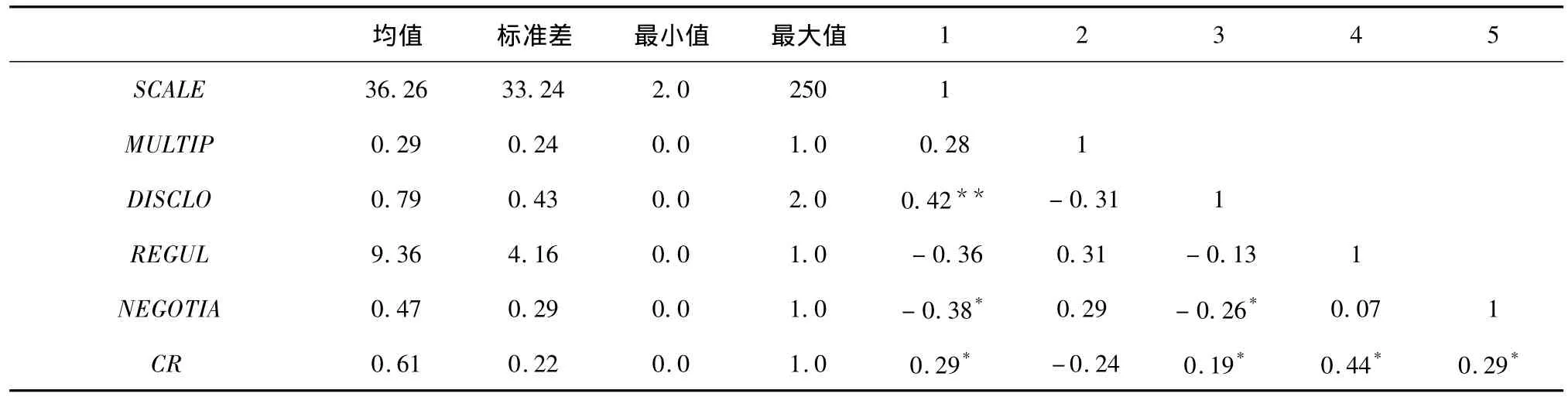

表3是本文分析的120个有效样本的描述性和相关性分析结果。从中可见,首先,在企业规模方面,本文样本选取的企业具有一定的代表性;其次,在生态破坏复合性、信息公开机制、政府规制能力等方面,数据的变异性较好,能够满足进行回归分析的需要;第三,在建立直接生态补偿关系的哑变量方面,企业直接补偿关系建立意愿均值约为61%,其比例高于间接补偿关系建立意愿。最后,Pearson相关分析表明,除过生态破坏复合性外,其他各变量均和建立直接生态补偿关系的哑变量之间存在显著的相关性,同时各自变量之间的相关系数绝对值并未超过0.50,说明多重共线性问题并不突出。

表3 描述性及相关性分析

(三)假设检验结果

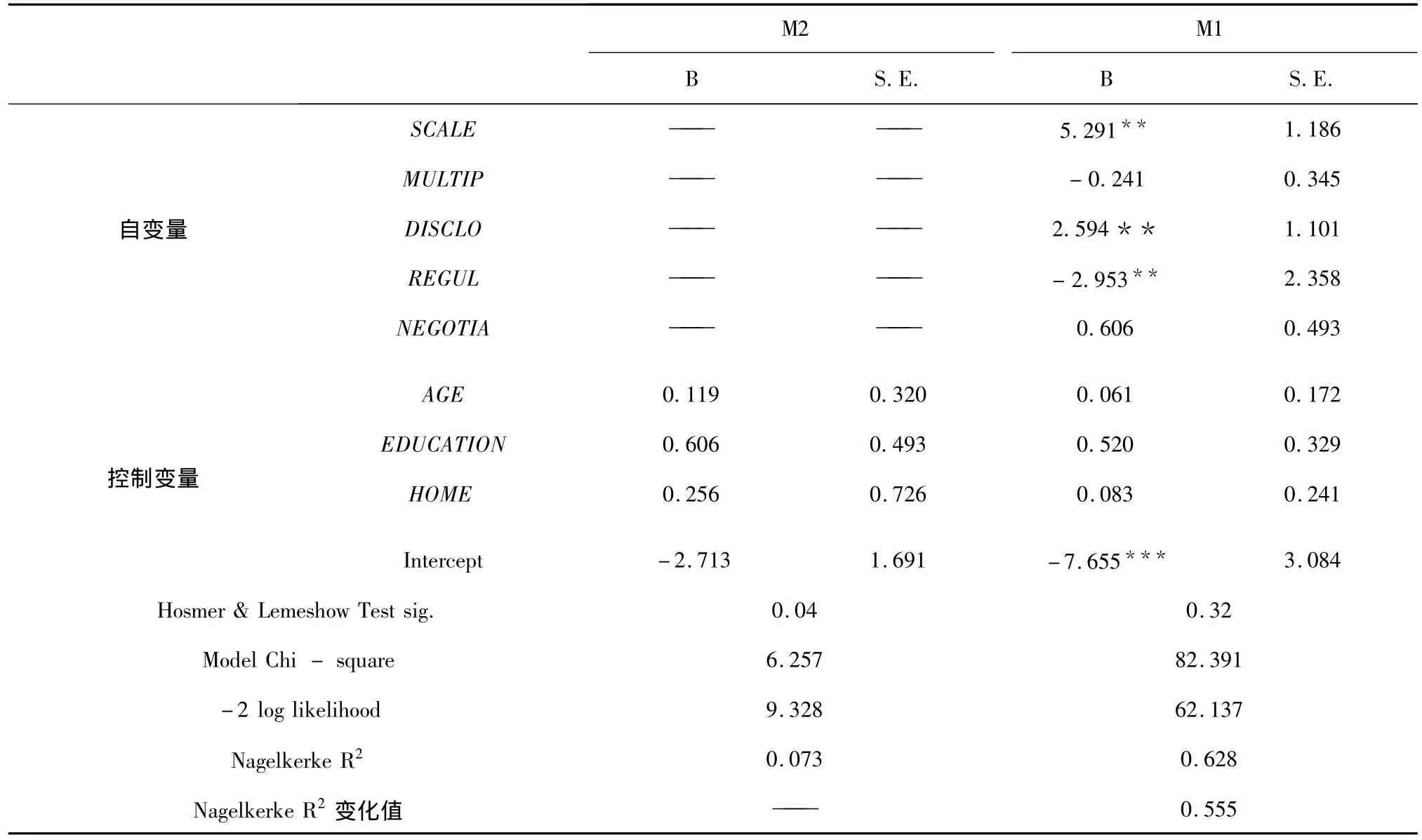

本文首先采用线性回归模型对其多重共线性进行了检验,自变量的VIF值均小于10,说明自变量之间的多重共线性并不严重;再次,将影响因素的测量指标进行了标准化处理,并加入答卷人年龄、学历和籍贯等控制变量运行Logistic回归模型,其计算结果如表4所示。模型M1说明,包括答卷人年龄、学历和籍贯在内的个体属性信息对于其提供的答案并不具有显著影响,说明答卷人提供答案的主观偏差较小。从模型M2可见,纳入有关影响因素的自变量后,回归方程的Nagelkerke R2有显著增加,控制变量仍然并不显著。

在有关假设因素的影响关系方面,首先,企业规模越大,企业建立直接生态补偿关系的意愿高于建立间接生态补偿关系的意愿的可能性越大,假说1因此获得支持。

其次,被纳入信息公开机制中的煤炭开采企业,相对于未被纳入类似机制中的煤炭开采企业而言,其建立直接生态补偿关系的意愿更强,假说3因此获得支持。

第三,政府规制能力越强,企业建立直接补偿关系的意愿相对于建立间接补偿关系的意愿越弱,假设4因此得到支持。

在上述假设通过检验并获得支持的同时,统计结果表明,生态破坏复合性和企业补偿关系建立意愿之间,以及与规制者协商机会和企业补偿关系建立意愿之间并未出现显著关系,假设2和假设5未通过验证。

表4 补偿关系建立意愿的假设检验结果

六、结果讨论与政策建议

本文采用一手和二手数据对假设进行了检验,根据补偿关系建立意愿影响因素作用关系假设的检验结果,本文有如下结论:

首先,企业规模是影响其选择建立直接或间接生态补偿关系的关键因素。煤炭开采企业规模越大,其越倾向于建立直接生态补偿关系。企业规模较大,政策启动影响能力、政策执行主导能力较强,资金基础稳固,专业化水平较高,其内部管理框架可以应对建立直接补偿关系的需要;同时,企业规模较大,其与社会各方面的接触较为广泛,具有相对充分的信息和知识用于建立直接生态补偿关系。另外,生产规模较大的煤炭开采企业一般在所在的矿区造成的生态影响较大,从补偿形式可能的受益效果来看,较大规模的企业在间接补偿支付方面将面临较大的不确定性;而企业规模较小,其直接补偿矿区环境和居民生产生活损失,不仅补偿资金可能存在支付障碍,同时也缺少相应的协调能力和与公众进行沟通的经验。所以,企业规模因素对其补偿关系建立意愿产生影响。

其次,信息公开机制是影响煤炭开采企业建立直接生态补偿关系的关键因素。被纳入环境污染信息公开机制的煤炭开采企业更倾向于建立直接生态补偿关系。由于信息公开机制的存在,煤炭开采企业可能因为强制性披露污染状况而在资本市场上遭受不利影响,在此方面因素的作用下,煤炭开采企业主动建立直接生态补偿关系的意愿将明显提高。将受到信息公开机制约束不同的企业进行对比,不难发现,在信息公开机制的影响下,企业更为关注其在环境保护和生态修复方面的外部社会评价,而与补偿对象建立直接补偿关系之后,获得有关外部的评价信息更多更及时更准确,有助于避免企业声誉受到负面影响。所以,信息公开机制因素对企业补偿关系建立意愿产生影响。

再次,地方政府规制能力较弱已经成为制约煤炭资源开发企业建立间接生态补偿关系的重要阻碍。政府规制能力较弱,影响生态补偿体系建设,企业可能认为政府生态补偿行动滞后,从而放弃建立间接生态补偿关系。结合陕西省煤炭矿区生态补偿体系的主要特点,可能存在两方面的作用机理:第一,目前地方政府作为规制主体推动生态补偿的模式仍然以行政命令为主,缺乏引入灵活和市场化的生态补偿机制,政府仍然承担着规制者、补偿支付者、协调者、组织者和监督者等多重角色,而在政府规制能力较强的态势下履行其职责时,业已形成间接生态补偿关系。第二,由于间接补偿关系中政府作为规制者和支付者,其补偿关系以行政手段为保障,多具有强制性和不可逆性,从陕西省生态补偿实践来看,政府作为规制主体,还在探索引导企业强化这种关系,并将其规范化。

最后,在生态破坏复合性和补偿关系建立意愿之间,以及与规制者协商机会和补偿关系建立意愿之间并未出现显著关系,对于前者而言,一种可能的解释在于当生态破坏复合性强化到一定程度时,企业出于对未来生产利益保护的考虑,不再固守同政府建立间接补偿关系,而会通过建立直接补偿关系对环境进行修复。对于后者而言,与规制者协商机会的增加可能意味着企业获得更为丰富的信息,用于形成有关生态补偿关系建立意愿的决策,如果企业注意到地方政府在推动生态补偿方面的能力不足或行动滞后,可能会考虑建立直接生态补偿关系。从上述两方面因素未能通过验证的共性特征来看,主要是假说对企业平衡补偿紧迫性和补偿有效性的关系的决策机制缺乏考虑,从而导致在数量关系上两者不存在显著联系。

根据如上结论,结合中国煤炭资源开发企业生态补偿的实践,本文认为,应该从客观实际出发,既尊重企业补偿关系建立意愿的选择,又引导企业补偿关系建立意愿的选择,目的是建立企业能力与外部条件相符的生态补偿关系,以增强生态补偿体系运行效率。本文提出如下三方面政策建议。

首先,地方政府应进一步鼓励规模较大的煤炭资源开发企业尝试与生态补偿对象建立直接补偿关系。注意到大型企业规模经济效益可以较快消化生态保护支付形成的资金压力、且有关矿区污染情况的信息掌握较为全面,作为尝试的开始,应鼓励企业进一步结合目前地表沉陷治理、煤矸石治理、水资源保护和土地复垦情况,关注矿区居民环境条件改善的诉求。企业应制定详细的环境保护规划,并在企业内部建章立制,从而确保直接补偿项目的实施。其次,应该进一步加大对煤炭开采企业造成的环境污染情况的曝光力度,建立系统性的矿产资源开发企业污染信息发布体系,及时公布污染排放超标企业的情况,对企业形成加大生态保护力度的外部社会压力。同时,要强化规制主体对企业污染物排放达标情况进行奖惩的职能。最后,随着政府规制主体的作用得以逐步发挥,加强政府规制能力建设成为新时期的一项战略性任务。在建立矿区生态补偿体系的过程中,地方政府担当规制者的角色,应尝试各种途径和方法并不断总结经验。目前在探索尝试建立生态补偿制度阶段,作为规制主体的地方政府应勇于开拓。规制主体主导构建生态补偿体系应具有详尽的规划、建立相应的问责机制、保证利益相关者及时获得有关生态补偿制度建设的信息,对于生态补偿体系中的中介机构、服务提供者和购买者提供必要的管理流程,以及汇聚各方面有效合力,摆脱局部最优化动机,以凸显规制主体在生态补偿体系中具有的创造基础平台的作用。

作为初期研究,论文存在若干不足。首先,本文在补偿关系建立意愿的测量方面采用了主观量表法,其测量结果可能存在一定偏差。其次,由于缺少对企业特征进行纵贯性调查的机会,因此也未能获得面板数据对研究假设进行验证。最后,本文识别企业生态补偿参与意愿影响因素的视角不尽全面。由于中国煤炭资源开发的情境具有其特殊性,因此与企业生态补偿参与意愿相关的其他外部和内部因素,受作者科研能力以及测量信息获取来源所限,本文并未进行考察。这些都是未来研究应进一步探索的问题。

[1]Pagiola S,Platais G.Payments for environmental services:from theory to practice[M].World Bank:Washington,2007.

[2]Seabright P.Managing local commons:Theoretical issues in incentive design[J].Journal of Economic Perspectives,1993,7(4):113-134.

[3]Kosoy N,Martines-Tuna M,Muradian R,et al.Payments for environmental services in watersheds:Insights from a comparative study of three cases in Central America[J].Ecological Economics,2007,61:446-455.

[4]毛显强.生态补偿的理论探讨[J].中国人口、资源与环境,2002,12(4):38-41.

[5]尚时路.资源开发的生态补偿:一个不容回避的话题.中国发展观察[J].2005,6(24):28-29.

[6]张斌成.陕北能源基地煤炭资源开发生态补偿机制研究[D].北京:北京大学、国家行政学院,2008.

[7]黄锡生.矿产资源生态补偿制度探究[J].现代法学,2006,28(6):122-127.

[8]孙新章,谢高地,甄霖.泾河流域退耕还林(草)综合效益与生态补偿趋向——以宁夏回族自治区固原市原州区为例[J].资源科学,2007,29(2):194-199.

[9]Wilson M A,Howarth R B.Discourse-based valuation of Ecosystem services:Establishing fair outcomes through group deliberation[J].Ecological Economics,2002,41(3):431-443.

[10]Robertson N,Wunder S.Fresh tracks in the forest:Assessing incipient payments for environmental services initiatives in Bolivia[C].2005,CIFOR:Bogor.

[11]Scherr S J,Bennett M T,Canby M L K.Developing future ecosystem service payments in China:Lessons learned from international experience[R].in a report prepared for the China council for international cooperation on environment and development(CCICED)taskforce on Eco-compensation,2002.

[12]Wolf S A.Network governance as adaptive institutional response:the case of multifunctional forested landscapes[J].Journal of Natural Resources Policy Research,2011,3(3):223-235.

[13]Hayami Y.Assessment of the green revolution,in agricultural development in the third world[M].Staatz J.Edited.Baltimore,Md, The Johns Hopkins University Press,1984.

[14]Blackman A,Bannister G J.Community pressure and clean technology in the informal sector:An econometric analysis of the adoption of propane by traditional Mexican brickmakers[R].Discussion Paper,97-16-REV,1997.

[15]Engel S,Pagiola S,Wunder S.Designing payments for environmental services in theory and practice:an overview of the issues[J].Ecological Economics,2008,S65(4):663-674.

[16]Lanyon L E,Kiernan N E,Stoltzfus J H.Evaluating barriers to participation by fertilizer and agricultural chemical dealers in a federal water quality project[J].Journal of Nature Resources,Life Sciences and Education,1996,5(2):158-164.

[17]Gren I M,Li Chuan-Zhong.Enforcement of environmental regulations:Inspection costs in Sweden[J].Environmental Economics,2011,2(1):50-58.

[18]Khanna M,Quimio W R H,Bojilova D.Toxics release information:A policy tool for environmental protection[J].Journal of Environmental Economics and Management,1998,36(3):243-266.

[19]Grossman G M,Krueger A B.Economic growth and the environment[J].Quarterly Journal of Economics,1995,110(2):353-377.

[20]Muradian R,Corbera E,Pascual U,et al.Reconciling theory and practice:An alternative conceptual framework for understanding payments for environmental services[J].Ecological Economics,2010,69(6):1202-1208.

[21]Palmer C,Engel S.For better or for worse?Local impacts from the decentralization of Indonesia's forest sector[J].World Development,2007,35(12):2131-2149.

[22]Turner R K,Paavola J,Cooper P,et al.Valuing nature:lessons learned and future research directions[J].Ecological Economics,2003,46(3):493-510.

[23]Hansen L G.Environmental regulation through voluntary agreements[A].Paper prepared for the workshop on the economics and law of voluntary approaches in environmental policy[C].Fondazione Levi,Venezia,1996.

[24]Janvry A D,Sadoulet E,Santos B.Project evaluation for sustainable rural development:Plan Sierra in the Dominican Republic[J].Journal of Environmental Economics and Management,1995,28(2):135-154.

[25]党晋华,贾彩霞,徐涛,徐世柱.山西省煤炭开采环境损失的经济核算[J].环境科学研究,2007,20(4):155-160.

[26]顾广明,白中科.我国煤炭开发生态补偿现状--问题与对策[J].能源环境保护,2006,20(6):1-8.