心与识 李磊的抽象艺术

王悦阳

“其实,我已经有三年没有办画展了。”李磊看着思南公馆龙门雅集里布置一新的展厅,墙上一件件飞彩夺金的抽象画作品,深沉中有一丝神秘。这是他最新的创作,除了油画,偶尔也有几幅线条精彩的素描小稿,“虽然工作忙,但我还是想多画一点画,大画来不及,就用素描小稿练笔,虽然画的是抽象画,但写实功夫还是很重要的。”

李磊现任上海美术馆执行馆长,这么多年来,总是忙忙碌碌地为他人作嫁衣裳,从国画、油画到版画、连环画,一个个展览,办得有声有色,可到了自己的展览,健谈的他却不愿意多说一些什么。其实,走过十数年日月倥偬公务繁忙岁月,李磊孜孜难忘的一直是自身艺术修为的锻炼与创作理念实践。李磊自1996年起就开始持续专注近代中国抽象艺术的研究,时时在个人创作上鼓动内心进行同步思索与呈现,寻求在中国文化核心理念与成熟的国际抽象艺术语言之间,走出一条当代中国抽象艺术之路。如今,李磊已创作出一系列独具特色的抽象系列作品,并多次在国内外举办个人展览。

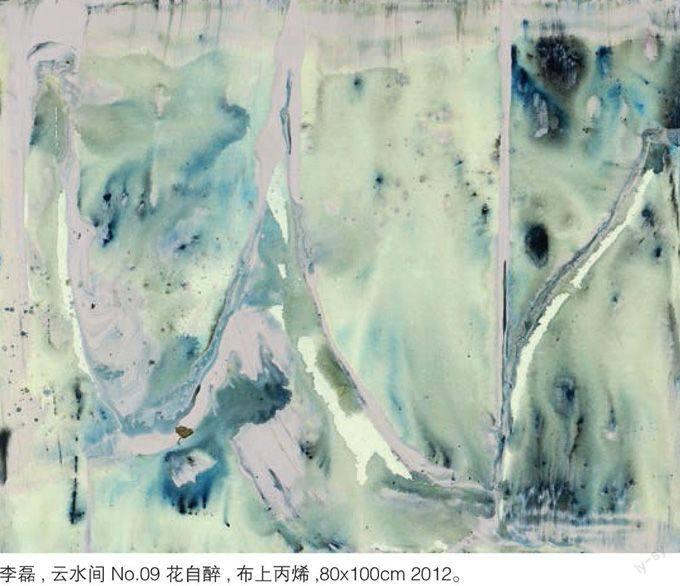

此次的《心与识——李磊的抽象艺术》呈现了李磊完成于2012 年以“云水间”系列、“风满云头花满天”、“暗风催红香凝袖”、“关山不知云中君”等作品为主轴的10 幅新作与12 幅粉彩纸上素描作品;此展也同时回顾性地精选了10 幅李磊于2006-2011 年间先后完成的代表作如“水调歌头”、“乱花飞”、“吉祥九重天”等, 具体而微地展现李磊2006 年至今汲汲专注经营的抽象艺术创作成果, 引领大家走入他一向追求的纯粹和诗意抽象之境。这样颇具规模地加以展现,旨在阐明李磊的创作心念:“有怎样的‘心就有怎样的画。‘心即‘识,是综合了各种知识和感受的潜意识和显意识。‘心和画之间是同构的,‘心是画的本源,画是‘心的物质化呈现。画把‘心储存起来,等待着有一天被观者读取。”

艺术源头

李磊是远离故乡赴大西北建设的上海人后代。儿时记忆中放眼望去都是厚厚的黄土,潺潺的水也总泛着黄沙颜色疲惫地流向远方。他的母亲是医生,面对儿子年少时期的不安和焦虑,总经常带他到原野河边去采草药,辨识每一种植物根、茎、花、籽的特征,来调剂李磊单调的童年青少年生活,学习领略大自然秀丽敏感柔韧的一面。彼时滋润他心灵的,还有华夏文明的远古马家窑文化风采和高原上粗犷、古朴、又充满神秘色彩的原始文化古老传说。因此,对着那片苍茫水土,李磊始终怀抱一份深刻个人记忆和伴随成长的情感。这些,都交织形成一种少小时期不自觉的因素,深层地支配着他后来的生活思维和艺术创作。故而在他早期的绘画作品中,厚重的黄土色、赭岱色特别多。对此,著名美术评论家徐虹女士认为:“正是西北的地理形貌和色彩,和那些与生命有关联的远古文化符号,为李磊从事绘画,探求个性气质的表现方式,提供了源源不尽的动力。”

1978年,李磊回到上海。心思敏感丰富的他,为适应陌生的城市,开始将内心不安多变的感情注入于艺术的学习。上世纪80年代中期,“85新潮美术”席卷艺坛。怀着兴奋的情绪,李磊入神地倾听一场场艺术讲座,大量吸纳各哲学、心理学、文化人类学和宗教书籍中传播的信息,关注现实生活中所发生的种种惊心重大事件。他开始创作一幅幅具有自述性的、生存危机感的油画作品,如《我,扮演太阳鸟》、《地狱变》,深具一直潜藏于内心的稚憨朴茂的特殊倔强内质。进入1990年代初,中国的艺术活力正从各个不同角度得到发泄与释放。李磊此时的油画,不期然地也进入了一个描写活泼心境的新方向。成长经历中曾经近距离面向山坡上的小草和野花,呼应着李磊天生敏感多變的情绪,他延续着自述性形象,转而以新的绘画情境演化成带有个人经验的符号式作品如《我爱小小鸟》等,展现个人生命的现实内容。

走向抽象

李磊1996年开始进入抽象艺术探索领域,尝试寻求将个体生命特质转向抽象化表达。他逐渐去除画面上所见寻常事物外形,加强抒发感情内涵的抽象形式与笔法运用。追求艺术表现的变化,但又不截断与过去经验的联系。

恰如徐虹所说的那样,中国现代艺术的思潮,是随着社会政治经济的现代化转型需要而到来。李磊在上海开始学习艺术的80年代,恰逢中国在政治和意识形态向明朗和松动转变的时期,学习艺术的人们可以拿着工作单位的证明,到上海图书馆专门的阅览室借阅俄罗斯和法国印象画派的画册;一些区级的文化馆举办美术训练班,聘请艺术院校的著名教师,教授业余美术爱好者练习素描和色彩写生,其中有准备报考学校的青年人;那时“现实主义”仍然是衡量艺术的标准,但毕竟和提到西方美术就被冠以“腐朽没落的资本主义”帽子受到批判大不一样了。

上海艺术家一马当先的姿态显示了善于吸收和表现个性的现代主义气质,比如与北京“星星画展”同期,上海艺术家举办 “十二人展”,就成为探讨和追求现代主义形式语言的标志举动。此展相对于更具意识形态色彩的“星星画展”,表现出对现代绘画形式的极大兴趣,如戏剧学院舞美系教师孔柏基用高丽纸描绘敦煌壁画的飞天形象,线条和色形浑然一体的表现笔触,装饰变形的形象和平面结构处理,以及利用高丽纸既能将水和色彩晕化,又能浮现颜料颗粒和纸质的纹理特性,这种将中国写意绘画和西方抽象表现主义融为一体的试验,给了上海美术界的年轻一辈很大鼓励。而孔柏基随后赴美国“游艺”,使他的“开拓性”形象更为鲜明。

李磊当时还年少,但显然受到这些中年辈艺术家的影响,尤其是对艺术语言的重视以及对心灵感受的关注。从他早期版画作品中可以看到融表象主义构思和变形人物形象为一体的风格。他作品中的象征和比喻形象与这个时期人们急切摆脱艺术上的禁锢、渴望变化、期待新鲜感受是同步的。尤其是他作品中显现较强的观念性和艺术手法的综合性利用,都预示他今后艺术道路的方向。

如今,李磊回顾起当初的选择,仍然觉得自己的探索,完全不是无本之源,诚如他对《新民周刊》记者说的那样:“我创作的灵感,很大一部分来自中国的传统文化。大家可能觉得我的作品跟中国传统文化完全没关系,那是因为这样认为的人不了解中国文化的精髓。中国文化的精髓并非是山水和亭台楼阁这些形态上的东西,它是艺术的境界和其中的结构关系。”在他看来,中国人对抽象艺术应该有一种天生的敏感,因为抽象形态的理论基础以及呈现方式和中国传统审美思想更能够沟通,所谓“得心应手,意到便成,故造理入妙,迥得天意”。就抽象画而言,意在笔之先。而这一切,恰恰正是抽象艺术在中国兴盛发展的基础所在。

探索抽象

2000年,上海抽象艺术家已是一个不容小觑的群体,渐渐在形成上海独特的地域文化现象。艺术评论家龚云表先生曾说过:“每位艺术家的本身,都是一个完整而独立的世界,抽象艺术家尤其如此。当人们深入探索抽象艺术本质时,便会发现,其关键在于艺术家如何以自由的思想,来完美地表现自我,表现属于自己的精神世界。”龚先生也说:“中国的抽象艺术,没有传统,只有参照。唯此中国的抽象艺术才更具创新性。”

此时,李磊的绘画正逐步领悟所谓中国抽象艺术的特点。中国的抽象画家,几乎无一例外都是从具象画家经历了长期艰苦探索,才完成形式的转换过程而走向抽象艺术的。李磊也同样如此。他曾说:“抽象画创作源自画家内在需要,旨在传达画家内在经验的真相与探索内在世界的奥秘。我把中国传统文化的理解融会在作品里,思考问题方式也是东方的。我的创作,借鉴了东方传统哲学概念和艺术形式,以及密不透风疏可走马间的虚实对比,黑与白都是相生相应的。”

从《禅花》开始,李磊作品的特殊形式意味从早期结构严密包裹中释放出来。在一部分纸上和布上作品中,虽然画面显示比较生涩和与象征及超现实手法联系的痕迹,但随后的作品形式语言越来越明确。三种意象一直保留着——“鸟”、“花”、“水”,它们随着画面结构、色彩、用笔和气氛而变化,有时能看出具体形状,有时只剩线条和色块的组合。但这些意象是个人成长的经验提炼,已经融入个体对文化和历史的理解和感受,时刻作为心灵的激情形式展现开来。

抒发内心

用李磊自己的分析,现在他的作品大致可从两方面去看,一方面是在思想观念上的探寻和认识,比如对生命的存在价值和意义的思考,对生命在时间流中的形式的认识,等等。他采用佛教对生命的静观和冥思,表现时间和生命的辩证关系,这种状态在2009年以后的《海上花》系列里更为大胆和直接。“海上花”一词本身就常使人联想到上海开埠时的景观,以此联系当下的繁华都市和生存其间的人的处境,具有既陌生化又有历史积淀的丰富性。艺术家用“浮生”来喻指都市人“无根”的生存体验,体现一种存在主义的焦虑和危机感。因此,这种直面当下生存的思考与前两个系列有关时间和生命关系的思考在其核心具有共性,是相同事物的不同表现。

另一方面是画家对形式语言的不断实验。与艺术观念同步的形式语言探究,也出现阶段性变化。他在每一组主题处理中,包含着相应的艺术手法试验。他常常以大画和小画作组合试验,在小画中获得的点滴心得,被用进大画的形式组合。小画的随意和可控性强,为要求更复杂的大画创作进行准备。例如探索用字母、划痕,点线面和色彩的覆盖、重叠,不同肌理的对比,覆盖后的痕迹显现、对比等等形式手法的丰富试验。而这些手法成为处理更复杂的大画的形式基础,这使他的大幅作品在艺术发挥和激情释放方面显得更为稳健,表层肌理也更多质感。

“我的一些作品,尤其我近期的作品,主要是在做一个关于视觉中的音乐性的探索。绘画看上去似乎是与音乐距离遥远的艺术,但是对于绘画中音乐性的挖掘,可以揭示出艺术的内在结构与泛音乐化倾向。”

面对繁忙的公务生涯,李磊的工作室永远是他精神上的香格里拉。画室里总萦绕回响着悠扬的古典乐曲,使李磊能完全纵情自我,执画笔、色彩游走画布。花飞花落间,观看生命短暂;云水之间,体悟世间无常。交融着心灵导师赵无极、罗斯柯、苏拉吉、里希特等大师精炼洗粹的艺术思维启发,李磊的抽象创作《禅花》、《忆江南》、《醉湖》、《海上花》等系列作品随着心念的冥转,全情流注于畫面色彩中。正如李磊自己所说的那样,“东西方艺术的本质是一致的,我们不以西方的艺术史观来评判中国的抽象艺术。我的艺术指向我的内心深处,为了完整而准确表达内心的情感,我需要运用许多表现手段,有从传统继承下来的,有从西方学习来的,也有自己摸索出来的,只要能为我所用就是好东西”。