谢之光:潇洒来去真名士

陆康

一张“美丽牌”,名声海上传

照现在人的说法,谢之光的路子有点“野”。辛亥革命后,谢之光从浙江余姚来到上海谋生,14岁时师从周慕桥学习国画,继后又跟从张聿光、刘海粟学水粉、油画。所以他眼界宽阔不是没有道理,人物、鸟兽、花卉等无所不包,尤其擅长表现含苞待放、楚楚动人的古典仕女,但又让她们的眉宇间时时散发出上海滩摩登女郎的气息。从上海美术专科学校毕业后,漂在上海滩的谢之光没有实力做职业画家,吃饭、住宿是第一要务啊,好在那时上海戏剧繁荣,在市中心开了许多戏院,他就到那里找活干,比如在上海福州路上的天蟾舞台画布景,爬上爬下,一身油彩一身臭汗。

彼时的上海经济发达,娱乐业繁荣,大大小小戏院书场电影院建了很多,这都是需要吆喝才能招来客源的买卖,那么广告业也迎来了黄金时代,各种广告信息铺天盖地,无孔不入地渗透到市民的日常生活之中。这个时候的广告比较土,清末民初开始出现的月份牌、香烟广告就是进入千家万户的载体。自鸣清高的画家是不肯放下身段染指这路东西的,但谢之光不在乎,而且乐此不疲,不久即成为闻名上海的广告画家,23岁那年便出版了第一张月份牌《西湖游船》。此画虽属传统题材,却因为运用了西画的透视原理与色彩浓淡过渡晕散等技法,使美景如彩色照片那般鲜艳夺目而宛在眼前,很受市民欢迎。后来他画了一枚美丽牌香烟烟标,名声大噪,家喻户晓,南洋兄弟烟草公司和华成烟草公司还为延聘他为广告部主任而闹得不开心呢。此时谢之光一张广告画开价500块大洋也不愁出路,他的兄弟姐妹全靠他供养。今天回顾上海美术史时,史家将他与金梅生、李慕白放在三足鼎立的位置。

惊世又骇俗,抱得美人归

成名后的谢之光娶了个银楼老板的女儿,叫潘锦云,与她育有一子一女,潘锦云性格开朗,爱好跳舞、打麻将。她玩她的,谢之光则画自己的画,赚钱养家。这个时候风气已新,画家画模特儿已属正常,有一个名叫方慧珍的青楼女子与谢之光熟识,愿意做他的模特儿。谢之光画中的仕女身着时髦衣服,玉臂丰润,肌肤凝脂,薄施脂粉的脸蛋特别惹人疼爱,按小报记者的说法就是“吹弹得破”,甚至连当时稀罕的“玻璃丝袜”也画得像真的一样。日夜厮磨,就像旧小说里的情节,两人便产生了感情。谢夫人发现了这个秘密,狮吼几声,于1930年春节过后离家去了澳门,据说后来嫁给了一个富商。

当年,谢之光终于冲破世俗偏见与方慧珍喜结连理。此时的方慧珍曼妙可人,容光焕发,但自从进入谢家之门后,除了探望自己的父亲外,一直隐居不出。

在60年代初,我经常跟随祖父陆公澹安和尊师陈巨来先生,走访文化名流,因此有幸结缘谢之光先生。初见谢先生的情景,印象深刻,恍惚如昨。他第一句话就是:“你要我画什么快点说,宣纸就在竹榻上,要长要短自己裁!”后来发现,他见到任何一个陌生人都是这么说的。有一次在我在谢先生家闲聊,来了一位蔼然长者,经谢先生引见,就是大名鼎鼎的来楚生先生!谢先生对他说:“小康是陆澹安的孙子,你快点给他画一张。”弄得我很不好意思。

谢先生住在山海关路山海里5号,典型的石库门弄堂,二楼老长老长的通厢房分作几间,卧室兼画室名为栩栩斋,而厨房就紧挨着后面,有一次我造访栩栩斋,却见先生正在生煤球炉,清瘦白净的脸颊上已经留下了几道煤炭污痕,还兴致勃勃地向我介绍起生炉子的秘诀:“柴爿要架空,使空气上升,煤球才会引着而燃烧起来。画画也一样,留白顶顶重要,有些人画得密不透风,结果一团乱麻。”

那时正是“文革”,乌云密布,万马齐喑,一家人就靠谢之光在上海中国画院的每月五十元工资过日子,经济条件不会很好,但谢师母每天还是要喝点酒,从早到晚喝,面前摆八九个碟子,排场老大的,只不过每样一点点,一块排骨一个碟子,几颗油氽花生米也是一个碟子。一只高脚玻璃杯倒了一点点白酒,吱地一声抿个一小口,扑在窗前看弄堂里邻居淘米烧饭哄孩子,一时技痒,也会作诗填词聊以自娱。日出日落,一天就这样平平淡淡地过去了。谢师母的诗作,谢先生也曾打开柜子示我,但我居然没有要一張收藏,可惜啦。

建国后,谢之光进入中国画院任画师,与周炼霞和张迪平分在人物组里,他出任组长。谢之光文化程度不大高,故而不按常规出牌,纯粹凭自己的感觉来,日常生活中的任何一件东西都是他的表现对象,落的都是穷款,逸笔草草的“之光”二字。谢之光的存世作品不少,中华艺术宫里的“海上生明月”常设展里,就有他的三幅作品。他的作品,形式上是中国画,却时常借用西画的技法,花卉的颜料堆得很厚,甚至出现了蓝色的花朵!我家中至今还挂着一副谢先生专为我写的对联,他写这副对联时极有意思,先用一块湿毛巾扔在纸上,随便扔几下,纸上便留下几滩湿痕,再用浓墨去写,就会出现不规则的晕散,后人若不知,肯定搞不懂如何会出现这样的奇特效果。

谢之光是画月份牌而名扬海上的。有水井处必有柳词,而在彼时的上海,有石库门必有谢画。在我经常踵门叩教的日子里,偶有一次谢先生从床底下取出数件以前还未落款的画稿,画面是时尚的旗袍女子,丽质娇客,含情无语,端坐阳台上,不知道为什么,我当时脑子里只闪出两句旧诗:“每从台前见玉客,今朝不与昨朝同。”

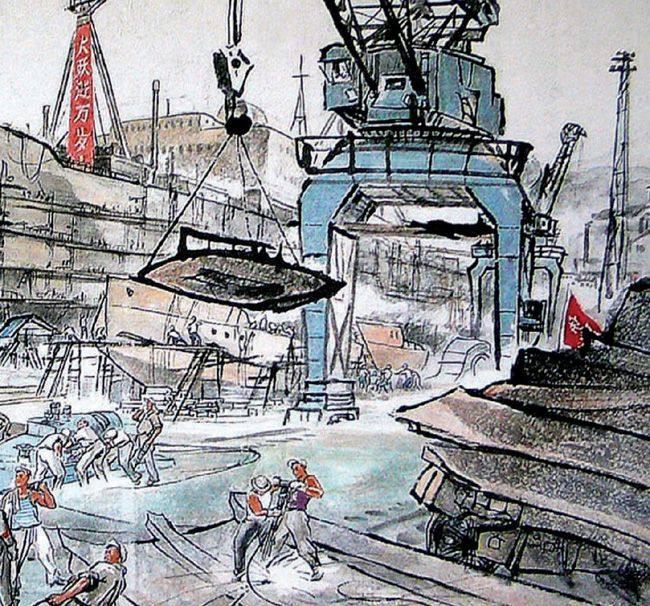

建国后这路题材与技术吃不开了,就必须告别旧我,再造新我,所以除了传统一路的山水花鸟,反映社会主义建设成就的宏大题材他也画得相当积极,也非常精彩,他画过工人、农民,还画过工厂、电站,比如《万吨水压机》、《造船基地》、《教爷爷识字》、《拆旧轨,铺新路》、《毛主席和我们在一起》等等,都为那个火红的时代留下珍贵的美术珍档。前不久露面的一幅南湖红船,就是实地写生了一个星期后创作的,现在是令人感慨不止的红色经典。

谢之光学了近四十年的任伯年,看画真假立辨,后来他又学了石涛、八大,他跟我讲过多次,他平生最佩服的有两个人,一个是齐白石,愿做他门下走狗,另一个便是钱瘦铁,毕恭毕敬地称之为“老师”。上世纪70年代,谢先生一改画风,用抽象概括的手法画山水,善用赭石和花青,参灵酌妙,色墨交融,在纸墨间显示“峭壁上瞰尽云海,双足下拂干江流”、“忽然江声夜听潮,又见攒峰入霄汉”的意境与灵气。

每天两角钱,照样乐呵呵

回头再说“文革”,金猴奋起千钧棒,书画家都成了牛鬼蛇神,一个个打趴下,谢之光无所事事,心里闷得发慌。有一天,他带我瞎逛至新华电影院门口,一屁股坐在人行道的台阶上,我怕弄脏裤子,略有迟疑,他就说:“你这个人气量这么小?不就是一条裤子嘛!”我只得坐下。谢先生说:“我请你在这里看电影,可惜我没有钞票买票子,不过在这里照样可看。你看这些路人在我们眼前走过,这是没有导演的电影。他们好看吗?好看极了,线条、色彩、动感一样也不缺。旧社会上海的男男女女不是穿长衫就是旗袍,一般情况下良家妇女绝对是不露小腿的。现在解放了,大家就可以露出小腿了,当然好看。还有,以前这条路上跑的是黄包车,后来是三轮车,现在是乌龟车,说明时代不同了,那么画画也要跟上形势。”

兜了一个圈子,原来谢先生还想着如何画画。

有一天我在谢之光的栩栩斋闲聊,正好评弹演员杨振雄来了,一副愁眉苦脸的样子。原来杨振雄家被抄了,工资也割了,太太因为张春桥的一个指示也不能见面了。谢先生是如何开导这位名演员的呢?

谢先生对杨说:“我每天从太太那里领取两角钱的零花钱。这笔钞票如何开销呢?告诉你,从家里出去,走到北京路,四分钱买张电车票坐到静安寺,花三分钱买张门票进静安公园,看看花草晒晒太阳,中午出来到静安寺对面一个小摊头上,花三分钱买块炝饼,慢慢啃完,吃得饱嗝连连。眼看太阳快落山了,再坐公交车原路回家,两角钱还没有用光!这样的日子多安逸啊,吃喝不愁,你总比我要有铜钿吧,还有啥个心事呢?”

谢之光不会喝酒,有些回忆文章说他善饮,无酒不欢,有酒才画画,那是瞎说。但他喜欢喝咖啡,我本人第一杯咖啡大约就是跟谢先生喝的。“文革”期间,兴无灭资,上海还有喝咖啡的地方吗?有,金陵东路、马当路就有两家点心店,一边供应大饼生煎馒头小馄饨,一边供应咖啡,咖啡是用铝壶烧的,来客人了,就倒在玻璃杯里,加了糖后用筷子搅拌,卖一角一分一杯。有些属于死老虎的“遗老遗少”经常去喝,顺便会会朋友,打听打听消息。中央商场以出售廉价小百货和日用品维修著称,也是饮食摊点的集中场所,所以也有现煮咖啡供应,天气好的时候,谢之光就会叫我陪他去喝一杯,消磨时光,一老一少就坐在长条凳上呷一口,望望野眼,非常知足。

有一次我陪他在中央商场喝了小吃摊头上的咖啡后一起回家,谢先生在摸钥匙开门时,从兜里带出一枚硬币,叮叮咚咚滚得无影无踪。石库门房子的楼梯口很暗,我俯身去找,被他一把拉住袖子:“这只角子滚落了,是它的造化,再说它让你听到这么好听的声响,还不满足吗?”

有一年春节前,谢先生的女儿给他做了一件的确凉棉袄罩衫,大年初一,谢先生穿了这件新衣裳,神清气爽,朋友一个个来拜年,他照例要画画给大家,题目随你点。谢先生心情好,挥洒起来格外豪放,水墨淋漓,色彩缤纷,俯身收拾细部时,笔头总要小心点,那么新罩衫的袖口难免要沾上颜料,大家看到有点急。谢先生看看大家,再看看新衣裳,突然大喝一声:“我吓侬点啥!”干脆将整个衣袖压在画纸上了,待他再抬臂时,新衣遂成花衫,于是满房间笑声。

谢先生的咖啡瘾头是当年在广告公司里画广告时养成的,一辈子难戒,当时上海第一食品商店偶尔有听装咖啡出售,三元几角一听,但谢先生连这点钱也没有,就拖着我到南京西路新城游泳池旁边一条弄堂里的朋友家蹭咖啡,朋友关了门窗,小心翼翼烧好咖啡让我们喝,临窗的桌子上呢,主人已经摆上了笔墨纸砚,谢先生喝好咖啡起身:“要我画什么说吧,买路钿总要留下的。”

谢先生与南京路上绿杨村饭店的员工相当熟悉,有时积攒下三五元钱就会叫上我及另外几个朋友去打牙祭,饭店员工会偷偷多上几只小菜,让我们瘪塌塌的肚皮稍稍补充一点油水。饭后,谢先生就会当场画画分送他们,无论厨师还是服务员,人人有份。有时候毛笔找不到了,没关系,饭店里刷墙壁的排笔、抹布甚至旧报纸卷一卷,他照样挥洒自如,而且画得相当生动,相当传神。

“文革”后期,形势有所松动,大家都来求谢先生的画,一包香烟、一包咖啡甚至几只番茄都能换得他一幅画。前来向他求画的朋友骑自行车进入弄堂,他在窗前看到墙根下一溜自行车就非常高兴,马上叫我铺纸磨墨。

而今天在拍卖行里,谢之光的一幅画要拍到多少价位呢?

视死如归去,只恨画未成

谢先生在生活中极为幽默,而且十分超脱,早把生死置之度外。晚年他参加同仁的追悼会,就对人家说:本来应该是我去的,想不到这位老兄性子太急,插在我前面了。

谢先生晚年患了肺癌,病重期间,朋友纷纷前去探视,但他在去世前一个月仍作画不止,因为向他索画的人实在太多了。他对家人说:“来我家索画的人,要待他们客气点,他们有的从杭州来,有的从四川来,一路上舟车劳顿,还要抱来宣纸毛笔,其实是给我练功的机会,买了爆仗给我放,我应该感谢他们才对啊!”

记得那天,我送谢先生去肿瘤医院的早上,他穿上大衣,围上围巾背靠在床頭叠起的被子上,地板上平放着一早偷偷画好的六张花卉册页,水墨淋漓,华光四射。他气喘吁吁地对我说:“小康啊,魔鬼上身了,但看到自己的画还存在毛病,却没有办法了,时不我待啦。”我内心一阵酸楚,无言以对。

病重时,谢先生的女儿谢碧玉急唤医生来抢救,他摇手制止,轻轻吐出两字:“等死”。1976年初秋,谢之光先生在穷困潦倒中与世长辞。女儿整理病床时翻起枕头,发现200元钱,这是他为自己一点点积蓄起来的丧葬费用。几个学生把他在医院的遗物送回家,看到谢师母已经从棉被一角扯了一团棉絮,捏成一朵白花戴在头上,再将丈夫的照片紧紧抱在怀里,静坐在床上,从此茶饭不进。

二十天后一个黄昏,突然一股秋风吹来,四扇窗户砰地一下全部打开,家人连忙关上,回头看时,她已经面目安详地随夫君而去了。