在城镇化中重构乡村主体性

李远行

细数从上世纪末提出的小康社会,到新世纪的新农村、城乡统筹、城乡一体化和美好乡村,当下最流行的话语一定非城镇化莫属。概念翻新之快,让人感觉就像“猴子搬苞谷”,摘一个,丢一个。人们忙于创造一个又一个新话语,却懒于梳理其间的逻辑关系,更谈不上反思了。

“城市的空气使人自由!”这是一句自欧洲中世纪起一直流传至今的德国谚语。这句话本是反映那些成功逃离欧洲领主制庄园的农民的喜悦心情,后来却被严重误读,变成了城市代表了现代文明,甚至直接与进步划等号。中世纪时,农民离开庄园实际上就是一次豪赌,农民摆脱了和领主的依附关系获得自由,同时也失去了庇护。有点类似中国传统宗族社区,一个人一旦逃离村落社区,要么落草为寇,要么流浪他乡,没有其他选择。他乡往往就是指城市,因为城市是一个陌生人社会,无须考虑庄园或村落里的伦理禁忌,好死赖活都是自己的事。但有一点是肯定的,就是谁也没觉得城市生活高于乡村社区生活。

对城市化理论的误读

在社会变迁过程中,人口向城市的集聚是一种客观现象,尤其是在西方社会工业化早期。从逻辑上讲,西方现代城市是人口集聚(农民被迫进城)在先,工商业集聚(资本追逐劳动力价格洼地)在后,是特定历史情境下劳动力和资本的自然匹配。其客观后果是促进了现代性的发育:如政制转型,公民社会的形成,市场扩张,工业规模化、城市化加速等。虽然乡村出现了人口学意义上的过疏化,但是,由于乡村农场已被整合到统一的市场,农场主也同时被整合到社会之中,其行为和观念与城市人并无差异。所以,西方城市化并没有演化为城市中心主义偏好。

当今流行的城市(镇)化理论是建立在“传统—现代”的现代化二元叙事基础上的:乡村属传统社会,城市属现代社会;乡村是自然经济,城市是市场经济;乡村是伦理社会,城市是法理社会;乡村是农业社会,城市是工业社会……所以,现代化就是城市化,农民进城是所有国家现代化的必然归宿。这是对西方城市化模式的生搬硬套,也是对城市化理论的误读。撇开西方城市发展史不说,即使在西方现代性理论中,城市化主要关涉社会成员的行为和价值观念变迁,而与是否一定要在城市里生活无关。尼尔·安德森曾指出:“一个人可以通过迁移到城市而被城市化,也可以在非城市的地方实现……人们既可能没有迁入城市,也可能没有从农业转向非农职业。”

现在所谓城镇化的核心其价值预设是“城市让生活更美好”,其理论基础是城乡二元论,其实践目的是基于拉动内需、刺激消费的经济学沙文主义考量,充分体现了城市中心主义的偏好。与西方城市化不同,我国是工商业城市集聚在先,农民进城在后,这种先后关系形塑了农民与工商业、农村与城市的位势。这种位势不仅指工商业资本对于农民的优势,更是指资本与权力的联姻对于农村的宰制。

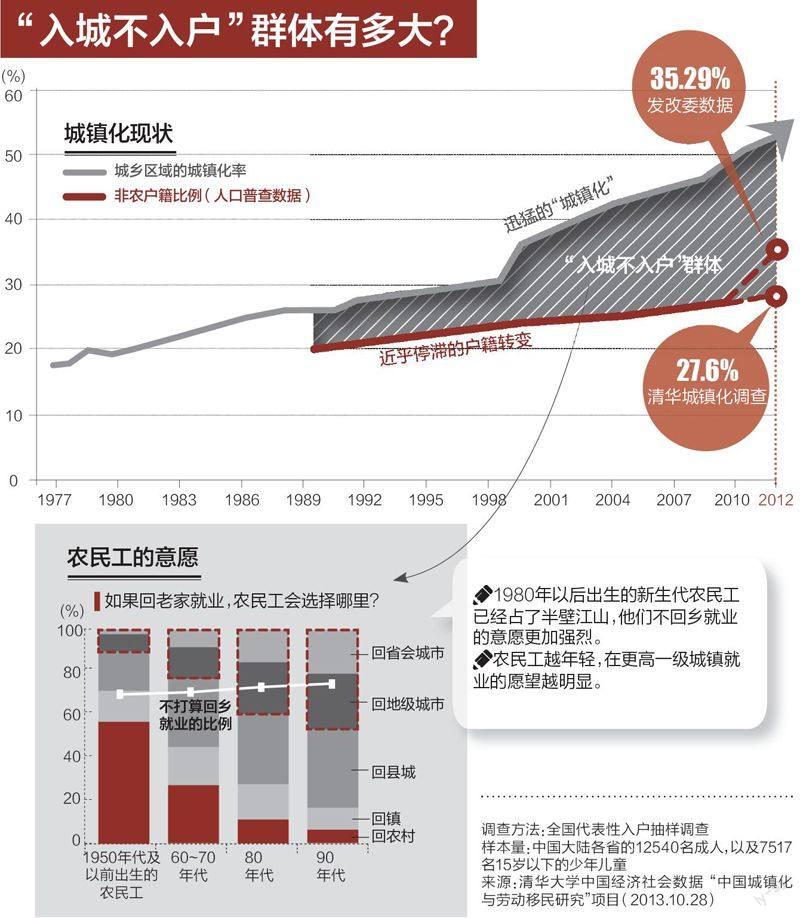

即使是从农民工城市安居的意义上讲,“人的城镇化”也不是新提法。30多年来,由于体制原因,农民“市民化”尽管困难重重,但是,农民在城市安居的现象一直在发生,否则中国的大、中、小城市(包括镇区)人口剧增就找不到合理的解释。

对乡村生活的污名化

城市让生活更美好的价值预设,除了表现出无来由的傲慢,还是对乡村生活的污名化。从类型学上看,城市和乡村是一个连续统,既是你中有我,我中有你,又是有差别的。差别既可能是体制原因造成的,也可能是城乡文明自身的类型学规定性所致。城乡连续统的类型学规定性,决定了城市和乡村的区位关系,即互为主体,互融共存,而非城市吞并乡村,或者乡村包围城市。从城市与乡村的区位关系上讲,消灭乡村从保持文化多样性上就说不过去,事实上也无可能性。对乡村生活的污名化将体制上的城乡二元结构从价值层面加以固化,粗暴肢解城乡关系,导致之前曾明确提出的新农村建设、城乡统筹和城乡一体化等一系列政策措施陷入尴尬的境地。乡村被绑缚到城市扩张的隆隆战车之上,成为予取予夺的对象。

从社会学视角看,城乡关系是建立在城市和乡村两个互动主体基础上的。互动关系是建立在主体之间的,单极主体只能意味着支配或依附。城乡关系也不例外。失去其中任何一个,城乡关系将无从谈起。城乡关系体现了城市和乡村两个主体之间在不同历史时期的特定结构。当前中国城乡关系出现断裂,表现为城市高度组织化和乡村“原子化”,对应的是城市中心化和乡村边缘化。

毫无疑问,中国乡村经济社会发展相对滞后有着历史、国情、体制等多方面的深刻根源。城乡关系结构演进客观规律要求我们在推进城乡一体化发展过程中统筹城乡经济社会的各个方面,从体制、制度、政策和规划上实现不同层次的创新。但是,由于缺乏与城市主体相对应的乡村基础单元,城乡互动和实现一体化发展变成一个不可能完成的任务。

当前的城市作为国家政治、经济、文化和社会场域的中心,不仅具有很强的主体性,而且因为受城市偏向的庇护日益强势。政府机构、企业单位、商贸中心等不仅自身就是一个高度组织化的实体,而且相互之间由于利益关涉产生联合,从而获得了对乡村的绝对支配权。

反观当前的农村,由于实行的是行政意义上的行政村村民自治制度,行政村的“行政”功能和“自治”功能相互冲突,导致行政村组织与单个农户关系脱节,无法形成有效的集体行动,因而难以担当城乡连续统的“村”一极主体。而自然村既非行政单位,又非社区,也难担此任。乡村普遍以农户为单位的“原子化”结构,“村”已不“村”。失去“乡村”一极,“以城带乡”,“乡”在何处?事实上解构了城乡关系。由于乡村一极主体的缺席,城乡关系由原先的“城—乡连续统”转变成现在的“中心—边缘”结构。

城乡关系的断裂,导致推进城镇化过程基本上只是一个“顶层设计”。“顶层设计”是自上而下的全局性统揽,但必须有自下而上的主体配合方见成效。并且顶层设计本身也需要建立在基层创新实践载体之上,否则,极易变成闭门造车或“拍脑袋”。由于缺乏对应主体(乡村)的有效应对,自然就落得一个“剃头挑子一头热”或“上动下不动”的境况:城镇化变成了“造城”运动,农民“被上楼”,资本下乡变成“圈地”,农业产业结构调整变成工商业屠宰农业等。所以现在更紧迫的任务是建构城乡互动关系。

重构乡村的主体性

建构城乡互动关系,其首要任务就是重构乡村的主体性。乡村的主体性必须有载体,其社会基础是什么?新农村建设实际上已给出答案,就是通过权、利的均衡重构城乡关系,使城乡结构由“中心—边缘”状态回复到连续统状态。城乡连续统是指由城乡两极构成的社会系统,两极之间包含诸多节点,例如都市—大城市—中小城市—集镇—基层集市—村落社区等。

之所以新农村建设很快淡出视野,是因为人们刻意忽视上述内涵和意义,偏执地将新农村建设与城镇化割裂,本质上仍然是城乡二元思维。

城市(镇)化作为一个自然的历史过程有其自身的规律,也是长期演化的结果。虽然人们可以在探索其内在机制的基础上预先做出规划和应对,如通过土地工业化实现农村劳动力就近转移,通过交通、信息基础设施建设加大城乡联络,通过福利延展增强农民行动能力等。但是,人为地强力推进不仅难以达到预期效果,甚至得到的可能是反效果。一方面,高犯罪率、拥堵、雾霾等城市病正在中国的城市蔓延,另一方面,乡村社区正在加速解体和衰落……

从一个缺乏根据的价值预设出发,押经济增长的宝,这绝不应该成为城镇化意涵的全部。