天花藏主人小说科举与婚姻关系重探

刘雪莲

(辽宁师范大学文学院,辽宁 大连 116081)

天花藏主人是明末清初才子佳人小说作家中的代表,有17 部以上的通俗小说与他相关,《玉娇梨》、《平山冷燕》为其代表作,他被多数学者认为是嘉兴秀水张匀[1]。科举对婚姻的重要影响,是天花藏主人才子佳人小说所反映出的一个共同问题。在才子佳人小说中,“科举功名”对“才子”的意义和作用是不言而喻的,同时也是缔结良姻的重要条件。天花藏主人小说中的婚姻尽管以爱情为基础,双方都重视“才”、“情”、“貌”、“德”,但是最终还不能摆脱“功名富贵”的观念。鲁迅先生曾认为,历来才子佳人小说“求偶必经考试,成婚待于诏旨”[2](P135)。而后,很多学者跟从了这种观点,大多认为“才子高中”、“奉旨成婚”的模式没有什么进步意义可言。笔者认为,这种婚姻模式符合明末清初历史文化背景下“士人”对“科举”的态度。由于以往学者忽视了对历史文化背景的考察,对“科举高中”的模式还存在着偏见,所以笔者认为有必要对“科举”与才子佳人的婚姻关系进行重新探讨。

一、“文化门第”对婚姻的作用

谈到科举对才子佳人婚姻的影响,很多学者已经明确提出过自己的看法,如周建渝先生认为:“如果才子不能在考试中金榜题名,他们与佳人的婚姻几乎是不可能的,尽管双方已也有了婚姻”。[3](P187)再如谢桃坊先生所认为:“才子佳人故事的表面现象是他们的传奇式的爱情,而真正的意义则是强调了其中的现实关系,科举入仕在故事情节的发展中是本质性的因素。”[4]“科举”是才子佳人成婚的关键已经毋庸置疑,但没有“科举高中”,“才子佳人”在“文化门第”上就无法平衡,也就不符合封建婚姻的“门第观”,才子佳人的婚姻也将丧失了最基本的条件,这本身也是对当时社会现实婚姻状况的折射。

(一)“文化门第”对现实婚姻的决定作用

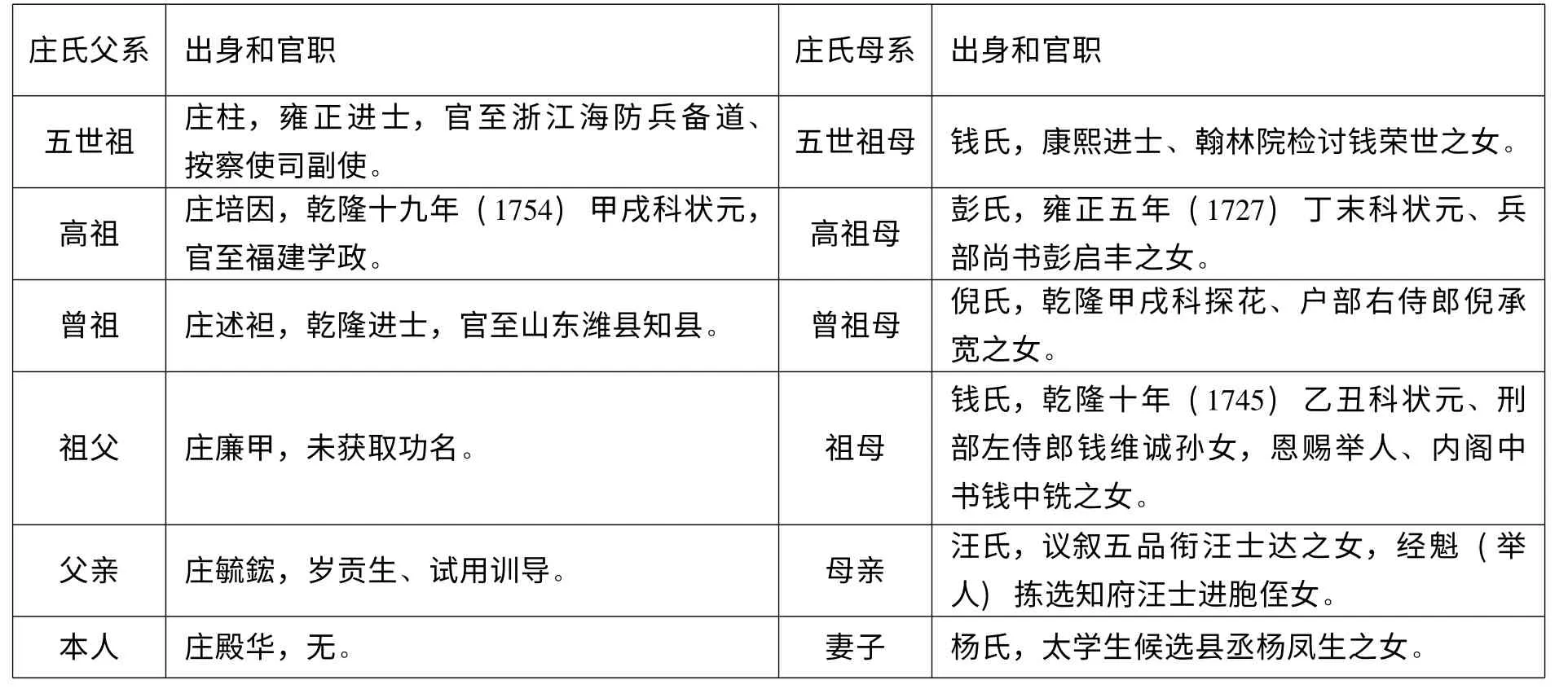

张杰先生对科举家族的婚姻作了这样的表述:“除了从政治上考虑之外,更受重视的是双方的文化背景,在中间起决定作用的往往是家族的文化素养,而不是权力和财富。”[5](P129)也就是“文化门第在先,仕宦门第在后”[5](P129)。在上层贵族家族的联姻中,“文化门第”往往起着决定性作用,但是这一点却被很多研究者忽视。其实,“文化门第”说到其核心就是“科举门第”,因为明清时期衡量文化的标准往往是根据科举考试的结果。笔者现以江苏状元庄培因家族婚姻为例,因庄培因是江南才子,与才子佳人故事发生的地域相符,又是科举家族出身,其胞兄庄存与中过榜眼,家族中另有进士十几人,因此他非常具有代表性。根据庄培因后人庄殿华朱卷履历记载的祖辈婚姻情况,笔者将庄氏家族婚姻情况列表如下[5](P133)。

表1 清代江苏庄氏状元家族婚姻概况

从上表来看,庄氏家族的婚姻情况有这样几个鲜明的特点:一是体现出“文化门第”层次之高,尤其是状元家族之间相互联姻,庄氏家族与两个状元、一个探花家族联姻,文化层次之高,几乎令人难以企及;二是文化层次随着家族功名沉浮,在庄氏的婚姻中表现得同样明显[5](P133-134)。庄氏家族的婚姻主要是与父辈的文化层次有关,庄培因之父是进士,庄培因作为进士之子,取了状元之女,而庄廉甲自己虽然没有功名,只因父亲庄述袒是进士,所以娶了内阁中书之女。而庄培因在中状元之前就以状元自任,除了家族文化层的影响,并其兄中了榜眼外,还应该与状元之女作为他的贤妻伴读有很大关系。笔者认为,庄培因的婚姻具有典型的“才子佳人”的特点,庄培因本身与才子佳人小说中高中榜首的状元很相似,庄氏家族的“文化门第”也更具有代表性。但与才子佳人小说不同的是,庄培因在高中状元之前就已经娶了妻子,也就是说父辈的“科举门第”决定了他的婚姻。由此可见,“文化门第”的平衡是当时历史文化背景下现实的“才子佳人”式婚姻的条件,而不仅是小说中的杜撰和演绎。

(二)“文化门第”对“才子佳人”婚姻的决定作用

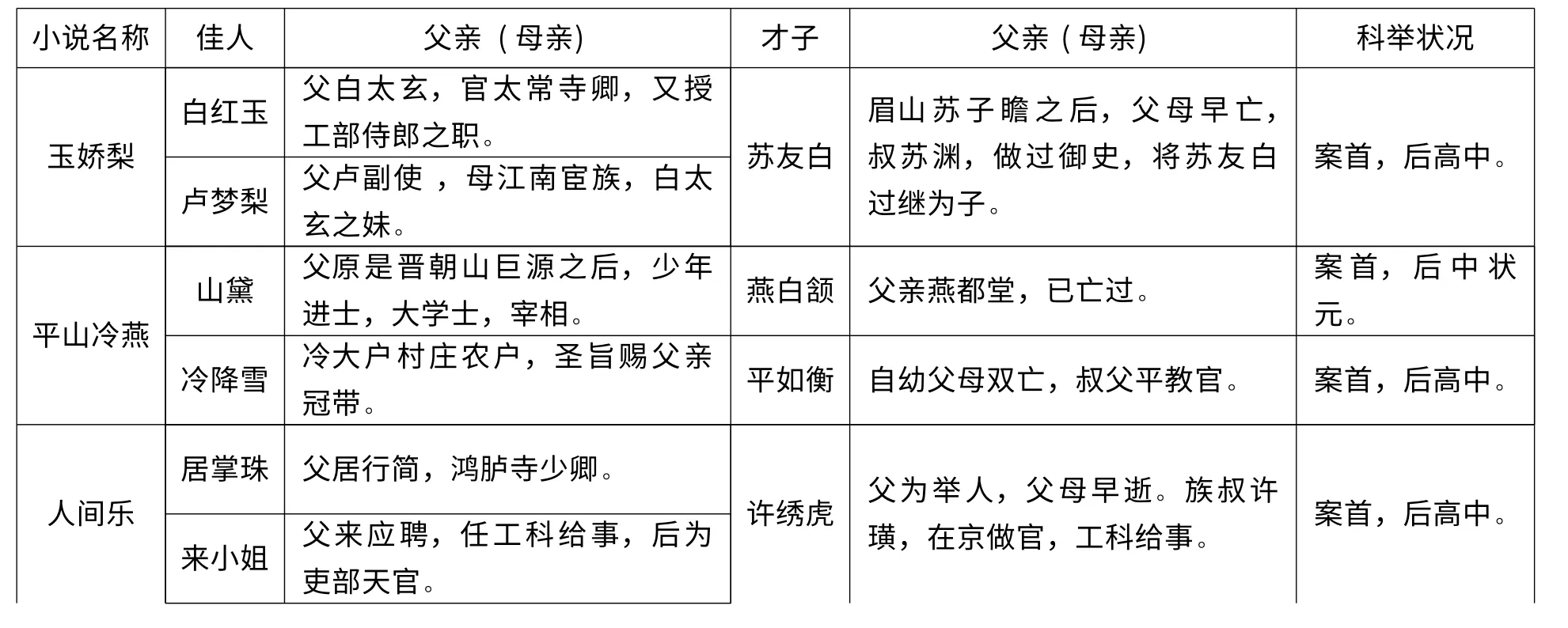

天花藏主人小说中对“才子”和“佳人”的家族婚姻的历史并没有详细交代,但是“才子”和“佳人”的出身却交代得非常清楚,现笔者将天花藏主人六部有代表性的作品归结如下表。

表2 天花藏主人小说中才子佳人的文化门第

?

从上表可以看出,第一,才子虽然贫穷,却多是名门之后,并且还有做官的亲属,有的父亲就是朝廷官员,只是父母早逝或父亲早逝,他们中没有一个是真正的底层力田者。第二,在才子与佳人“定情”之时,才子基本都已经中了“案首”,在仕途之路上均具有极大的发展潜力,并且已经经过佳人的“考核”。第三,佳人都是朝廷要臣之女,也即这些女性都是贵族闺秀。而且白红玉、山黛、居掌珠、江蕊珠等多是家中独女,因此她们的婚姻更为父母所重视。佳人父母大都希望为“才子”来入赘,所以才子的贫富、权势不作为首先条件,获得功名才是最重要的。与笔者所列表1比较来看,才子的家庭出身还显得较弱,只有才子获得“科名”,“才子佳人”的婚姻才能保持“文化门第”上真正的平衡。如果打破了这种“平衡”,也不符合现实生活中婚姻“门第”的要求,更难以达到读者阅读的心理的满足,也不符合大众对理想婚姻模式的定位。由于天花藏主人反映的婚姻并非是底层百姓的婚姻,因此他对“科举高中”的情节表现有符合现实的一面,实际上也是对当时世俗婚姻心理及其判断价值的反映。

以上情况在天花藏主人早期的小说《玉娇梨》中有全面的表现。例如才子苏友白的婚姻,开始是吴翰林为外甥女白红玉寻女婿,发现苏友白的诗才出众,打听到家中父母早亡,不觉心下欢喜,便欲招赘。但不知苏友白举业如何,又打听到苏友白已经考了案首,才放心促成白红玉与苏友白的婚姻。而苏友白的叔父苏御史更为直接地告诉苏友白,这段婚姻不稳,因为科甲人家的女儿自然要嫁给有科甲的人。苏友白才如梦初醒,开始了自己的科考之路。“科甲人家的女儿”必然要寻求门当户对,最终还要依靠“科举”来解决婚姻问题。这种安排并非天花藏主人个人对科举的偏重,而是男女双方家族对科举的重视。恩格斯说:“结婚是一种政治的行为,是一种借新的联姻来扩大自己势力的机会,起决定作用的是家世的利益,而决不是个人的意愿。”[6](P74)这一点在才子佳人小说中几乎没有表现,也正是天花藏主人小说的进步性所在。天花藏主人小说看重的是“才子”本人的科举出身,而不是看“家族”的科举出身,这已经比类似于庄氏家族的婚姻前进了很大一步。但是,由于明清科举考试的名额限制与时间跨度之长,大多数“士人”在高中之时已经娶妻生子,因此在结婚之前便“科举高中”又有理想化的一面。

在上表所列内容中,需要注意这样一个问题,苏友白为眉山苏子瞻之后、山黛为原是晋朝山巨源之后、江蕊珠为江淹后代、甘颐是三国时刘先主甘夫人的支派,也就是说才子佳人都是文化名人的后人。虽然这些“名人”后代的出身可能完全是天花藏主人的杜撰,甚至在今天看来似乎显得可笑,但是“文化门第”在当时知识分子心目中的地位是无法代替的。例如山东曲阜的孔家具有非常高的文化地位,孔子嫡系后人孔宪彝在朱卷履历上记载了家族连续六代人的婚姻状况[5](P129),在六代人的记载中,孔宪彝父辈官位并不高,有的只做过道员或知县,权力不出曲阜,但是娶的妻子却是大学士、礼部尚书、侍郎、总督、巡抚的女儿,这些朝廷大员肯把女儿嫁给孔家,看中的恰是孔家门联上所书的“文章道德圣人家”的文化优势。所以,类似于苏友白为眉山苏子瞻之后的这些写法,看似很无关紧要,但却有着“文化门庭”的重要意义。在才子科举考试之时,也可以写进朱卷履历作为一种荣耀。如果我们理解了这一点,就会理解天花藏主人为什么给很多“才子”安排了“文化名门”的出身,这也是与“佳人”在“文化门第”上得以平衡的一个重要砝码。

由此,我们不得不注意一点,在清初时期,社会对只有诗名而无功名者并不赞同。很多小说反映了这一点,例如《儒林外史》第三回中,周进升了御史,钦点广东学道,在童生考试之时,有一个童生魏好古要求面试诗词歌赋,结果被周进赶了出去。周进认为诗词歌赋都是“杂学”,没有什么意义,也侧面反映出在有“科名”者眼里那些只有诗名的“名士”根本是不入流的。在婚姻问题上,没有“科举”也就没有庄培因那样可以被称之为“才子佳人式”的婚姻。在对“科举”的强调上,天花藏主人的才子佳人小说较之唐传奇《莺莺传》、元杂剧《西厢记》、明传奇《娇红记》等作品,把“才子”的“科名”强调到了至高的位置。实际上,这正是明清时期“科举考试”的进一步完善给“士人”婚姻生活带来的巨大影响。尤其在清初,社会局面稳定之后,统治者对科举大力提倡,促使这种婚姻心理进一步得到社会的认同。另外,没有“科举”那些“士人”的才华很难得到认可。因这种社会文化背景的存在,世俗婚姻心理在社会文化的影响下已经定型,这种既有的价值判断与科举观念相互融合,也体现在了通俗文学的发展进程中。而天花藏主人的小说正是对这种婚姻心理的反映,以往部分学者因对“科举”存在偏见,进而对这类小说中的“科举高中”存在偏见,显然是不正确的。

二、笼罩在“科举功名”下的态度

在对待科举功名的态度上,天花藏主人小说既有类似于以往才子佳人故事题材中人物的特点,也体现出了“才子”、“佳人”对待科举不同的态度。也正因“才子”、“佳人”能够在当时的家庭文化背景之下,更多注重婚姻中的情感因素,而没有把“科举功名”视为婚姻的唯一条件,因此天花藏主人小说中的婚姻也有了新的意义。

(一)“佳人”态度之折射

首先,佳人对“功名”与“婚姻”的态度有比较传统的一面。佳人对待婚姻有大胆追求的一面,也有恪守礼教的一面,最后她们把爱情与家庭的利益统一起来。她们与才子“一见钟情”之后,都希望才子努力获取功名,甚至帮助才子指点迷津,如《玉娇梨》中卢梦梨、《定情人》中的蕊珠小姐、《飞花咏》中的彩文小姐,都督促才子考取功名,似乎使爱情多少蒙上了“功利”的色彩。但需要注意一点,天花藏主人笔下的佳人基本上都属于封建社会中贤妻良母的类型,且大多是宽容而不妒的淑女。

天花藏主人对“才女佳人”的定位,在某种程度上是符合礼教规范的。这一点不同于《西厢记》。《西厢记》中崔莺莺在送张生进京赶考时,没有叮嘱一定要取得功名,而是说:“但得一个并头莲,煞强如状元及第。”[7](P152)崔莺莺似乎并不在意男性是否有功名,在她的心目中情始终摆放在最重要的位置。这种思想与《西厢记》出现的时代文化背景有着重要的关系。元代时期北方地区长期处于女真人的统治之下。“这种差异在婚姻关系上表现得更为突出。对待婚姻问题,北方游牧民族并没有像中原那样严格的礼教思想,男女青年享有一定的婚姻自由。”[8]而到了明末清初时期,社会文化思潮在“人欲泛滥”之后,又寻求对礼教的回归。展现在才子佳人小说中,很多女主人公基本受到儒家传统伦理文化的束缚。而这些小说中“相夫教子”的女性也恰恰是“士人”眼里的“贤妻良母”。例如《红楼梦》产生的时期也不例外,《红楼梦》第九回林黛玉听宝玉说上学去,因笑道:“好!这一去,可定是要‘蟾宫折桂’去了。”[9](P88)《红楼梦》蒙回本侧批:“此写黛玉,差强人意。《西厢》双文,能不抱愧!”[10](P212)可见评者并没有赞赏崔莺莺,而是赞同参与科举的想法,基本可以代表当时文人的观念。因此,有些点评者批评林黛玉也有“科举思想”,这种批评还比较片面。包括《儒林外史》中“课子读书”的鲁小姐,在当时明清文人的眼里也不乏是一个“贤妻良母”的典范。例如清代嘉兴人钱陈群曾历官至刑部侍郎,关于其母陈氏教子读书的故事在清代家喻户晓,钱陈群请人作画《夜纺授经图》,绘出母亲寒夜纺织、课子读书情景,乾隆看到此图以及图上钱陈群的题诗很受感动。在封建社会中“相夫教子”的意义还不能被推翻,否则就完全忽视在特定环境下社会与人物自身的需求。由此,反观才子佳人小说中的“佳人”,她们督促才子考取“功名”,这种态度似乎缺少进步性,甚至很“功利”,但符合当时“正统”的理念,是家庭和社会的必然要求,也是社会历史真实面貌的反映。

其次,佳人对“功名”和“爱情”的态度有其进步意义所在。几乎所有的“佳人”都对爱情忠贞不渝,基本与很多元明“才子佳人故事”相同。不同的是在获得爱情与婚姻的过程中,天花藏主人笔下的“佳人”更在意“才子”的诗赋之才是否与自己旗鼓相当。表面上看,才子佳人小说也是表达“郎才女貌”式的理想婚姻,但实质上与以往同类题材的传奇和戏曲作品所表现的并不相同,因为“传统的才子佳人指的是郎才女貌,强调的是男性的才华与女性的美貌相得益彰,互相般配。这从表面上看是合理的,但是骨子里却是男尊女卑、歧视女性,因为它以女性的美貌为爱情婚姻的基础,包含着女性以色事人的歧视色彩……男性因为才华获得了物质财富与荣耀的身份,这些外在的因素吸引了女性,他以此获得了女性的美貌。这样的交换从根本上否定了爱情的情感特征。”[11](P218-219)唐传奇《莺莺传》、元杂剧《西厢记》等爱情故事基本如此。而这一阶段的才子佳人小说也同样看重“功名”,但“佳人”只是把它作为促成婚姻的条件,并没把它作为衡量爱情的唯一标准。更为重要的是,她们也同样以自己出众的“才华”吸引了“才子”,她们的诗才与“才子”相匹敌。虽然她们遵循了“文化门第”平等的社会要求,但并不是为了求得“夫贵妻荣”,更多是为了求得精神上的相通和愉悦,由此也折射出了作者爱情观念的嬗递与进步。

(二)“才子”态度之折射

首先,“才子”都是以追求爱情为主要目标,科举次之。早在《西厢记》中的张生作为四处游学的一介文弱书生,已经表现出了对爱情的执著。张生在老夫人的逼迫之下考中状元而迎娶莺莺,他本身没有很强烈的功名欲望,后来高中是因为老夫人“不招白衣女婿”。和张生相比,《牡丹亭》中的柳梦梅已经具有较强的现实性,反映了传统文人求功名的心态。而天花藏主人小说中的“才子”对功名的追求并没有那么强烈,如《平山冷燕》中的平如衡因与宗师冲突,直接放弃了秀才。部分“才子”把婚姻看得更为重要,如《玉娇梨》中苏友白宁肯被黜退秀才,却说道:“门生这一领青衿,算得甚么前程,岂肯恋此而误终身大事!”[12](P53)《定情人》中的双星考中秀才之后,并没有锐意去考举人,而是四处寻求佳人,开始游婚姻之学。但这些“才子”最终回归到了现实的政治体制与科举考试。这种回归本身与儒学传统有关系,与其看作是作家的科举情结,“无宁说是士的传统、儒者传统预先决定的”[13](P386)。明清时期很多知识分子从小受到的就是儒家典籍《四书》、《五经》的严格训练,而积极入仕是儒家基本精神的写照,因此这种“回归”也表明了作者积极入仕的态度。

其次,“才子”通常在已经“高中”后,愿意为爱情放弃与皇室或贵族联姻。如《平山冷燕》中的王兖领圣旨赐婚燕白颔、平如衡,平如衡为娶冷绛雪,敢于拒绝皇上的赐婚,比燕白颔表现得更为直接。比较而言,《人间乐》中的许绣虎更为执著,由于吏部来应聘想把女儿嫁给许绣虎,并在暗中帮助许绣虎考中探花。因此许绣虎娶来吏部的女儿也是自然之事,如果拒绝,反而前途不保。但许绣虎却对媒人道:“功名两字,得失不足为忧喜……不为史官之污笔也。”[14](P380)再如《两交婚》中的甘颐为辞退强权逼婚,竟然挂冠而走。这种坚决的态度,是以往小说中没有的。

在爱情与仕途发生冲突时,大部分才子选择放弃功名或选择了弃官归隐。在才子的眼里,考科举是为了成就婚姻,而不是升官发财的手段。在对待功名的态度上,他们没有“禄蠹”之气,而是体现出追求爱情的勇气。笔者认为,作者可能有意要表现“才子”对情的执著,如《定情人》中强调了“惟有认真终不变”,直接指向了“始乱终弃”的做法,使得这些才子佳人小说突破了传统的“功名观念”而具有了新的意义。由此也可以看到,从唐传奇中“小娘子爱才,鄙夫重色”的思想[15](P78),发展到明末清初天花藏主人小说中的“定情不变”的婚姻意识,“言情小说”中爱情观念也在逐步发展和衍变。

综上所论,天花藏主人小说中的“科举”决定了才子佳人的婚姻,但并非作者个人思想的局限性,而是世俗婚姻心理与科举文化相互交融的结果。毕竟才子佳人小说是特定历史文化背景下的产物,在今天看来,有其非大众化、非平民化的缺陷。可贵的是,天花藏主人笔下才子佳人的美满婚姻又不完全由“科举”决定,“佳人”与“才子”都有突破旧有婚恋观念的一面。在自由婚姻还不能被社会认可,也没有普遍可以模仿的婚姻模式的情况下,天花藏主人以自身的探索,在小说中展现了积极的婚姻意识。并且这种婚姻观念为以后“言情小说”的继续发展,包括《红楼梦》等作品的出现,都奠定了良好的基础,这也是才子佳人小说能够超越其本身存在意义的价值所在。

[1]刘雪莲.明末清初小说家天花藏主人及其作品研究述评[J].黑龙江社会科学,2010(5).

[2]鲁迅.中国小说史略[M].上海:上海古籍出版社,2004.

[3]周建渝.才子佳人小说研究[M].台北:文史哲出版社,1998.

[4]谢桃坊.科举入仕与才子佳人的美满婚姻:中国文学大团圆结局剖析之二[J].古典文学知识,1994(2).

[5]张杰.清代科举家族[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[6]恩格斯.家庭、私有制和国家起源[M]//马克思恩格斯选集:卷四.北京:人民出版社,1974.

[7]王实甫.西厢记[M].王季思,校注.上海:上海古籍出版社,1981.

[8]郝青云,王清学.西厢记故事演进的多元文化解读[J].中国社会科学院研究生院学报,2008(4).

[9][清]曹雪芹.红楼梦[M].北京:人民文学出版社,1996.

[10]朱一玄.红楼梦资料汇编[G].天津:南开大学出版社,2001.

[11]李忠明.17世纪中国通俗小说编年史[M].合肥:安徽大学出版社,2003.

[12][清]荑秋散人.玉娇梨[M].北京:人民文学出版社,2006.

[13]赵园.明清之际士大夫研究[M].北京:北京大学出版社,1999.

[14][清]天花藏主人著.古本小说集成·人间乐[M]上海:上海古籍出版社,1990.

[15]汪辟疆.唐人小说[M].上海:上海古籍出版社,1978.