现代大学制度建设的学术困境及其超越

——基于学术自由双重属性的分析

刘赞英,郑 浩,刘兴国

(河北科技大学 高等教育研究所,河北 石家庄 050018)

党的十八大报告提出要推动高等教育内涵式发展。笔者认为,高等教育质量提升是实现高等教育内涵式发展的核心要素,而协同创新则是实现高等教育内涵式发展的必要路径。大学的独特价值在于学术,学术是大学人才培养、科学研究、服务社会、文化传承创新的重要基础和有效载体。如果没有学术的充分发展,高等教育在协同创新中的地位就会受到影响,也就很难真正实现高等教育的质量提升。

大学学术繁荣发展的前提是大学拥有充分的学术自由。学术自由作为大学最为核心的理念和价值,是支撑大学虽历经千年却永葆生机的关键所在。然而,目前人们对学术自由的理解仍存在偏差,对学术自由与现代大学制度建设的关系仍存在认识误区,这既不利于推进现代大学制度建设,也无益于学术自由的充分实现。

一、学术自由:大学的永恒追求

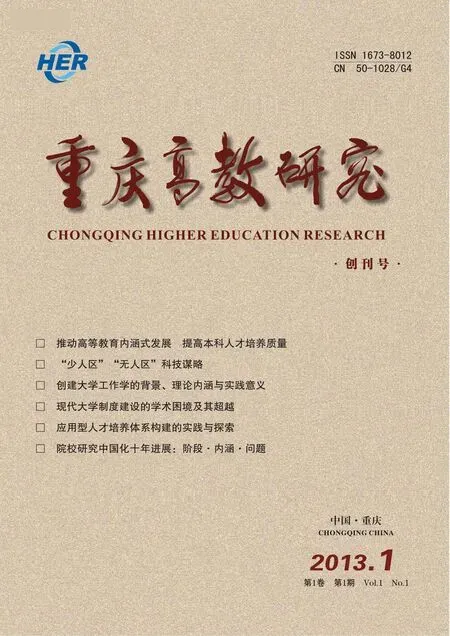

学术自由作为大学最为核心的理念和价值,是支撑大学虽历经千年却永葆生机的关键所在。可以说,一部大学史就是一部人类孜孜不倦地满足探知欲求的历史。在大学的发展史中,大学始终散发着独特的学术自由气质,它以自由和理性的光辉指引着社会前行。然而,作为社会的一个组织,大学又面临着控制与制度的现实,它需要时刻处理“己”“群”关系——外部主要是大学与政府、社会的关系,内部则主要是学者与管理者之间的关系。在长期的博弈过程中,大学以其对于学术的永恒追求及对社会的学术贡献,与相关利益者达成了各种默契并固化为各种制度,保障了自身的生存与发展。在外部,尽管大学和政府、社会始终保持着密切的联系,但仍然形成了“大学自治”制度,以此确保大学的各项活动能够按照教授和研究人员的意志有条不紊地进行,防止了外部力量对大学事务的过多干涉(详见图1);在内部,为了防止行政人员的权力无限膨胀,大学积淀出“教授治校”制度,最大可能地使行政权力在事务范围内运转,不让行政权力干扰教授们的正常教学与科研活动。大学正是通过外部的“大学自治”制度与内部的“教授治校”制度,保障了大学学术的发展,并在一定程度上实现了大学对学术自由的追求。“学术自由”“大学自治”“教授治校”共同构成了现代大学存在的基础,也是现代大学制度构建的核心要件(详见图2)。

图1 克拉克三角协调模式图[1]

图2 现代大学制度中学术自由与大学自治、教授治校的关系图

笔者认为,学术自由既是支撑现代大学发展的重要制度基础,也是实现现代大学发展的核心思想追求。换言之,学术自由具有双重属性:一是学术行为自由,即学者的任免、言论、出版、研究、授课等权利层面的自由,这些自由权利需要用法律和制度加以维护,因此学术自由可以作为一种制度嵌入现代大学制度体系;二是学术思想自由,即学者自我的思想解放、卓尔不群的学术追求,以及对权威的反叛、学术自律等精神层面的自由,这是一种追求学术卓越的精神和信仰,是大学千百年来全力追求的核心理念,需要融入学者的血脉,成为其毕生的信念。因此,大学学术自由包含两个方面——外在自由和内在自由,外在自由(即学术行为自由)是基础,内在自由(即学术思想自由)是核心和关键,只有这两个方面同时努力,才能真正实现大学学术自由的追求。

二、学术行为自由:基于现代大学制度的学术权利保障

中世纪大学的教师和学生大多数来自外地,常常受到当地居民和政府欺压,高昂的地租和物价水平、地方政府对当地居民的偏袒等严重干扰了大学师生的正常学习与生活。在当时的社会环境中,知识分子的生活极为穷苦,维持学者的衣食安全成为大学亟需解决的现实问题。正如中世纪著名的女性学者埃洛伊斯在给其丈夫的信中所言:“你不可能同样细心地关心你的妻子和你的哲学。……一个需要在神学或哲学的默想中沉思的人,怎能忍受婴儿的啼哭、摇篮曲和男女仆役嘈杂喧闹的干扰呢?……富人……不必天天因为物质上的忧虑愁眉不展,但是知识分子(哲学家)没有这样的生活条件,必须为金钱和物质费心操劳的人,无法专心致志于自己的神学或哲学著作。”[2]经济拮据、流离失所、人身安全等问题一直困扰着中世纪大学的教师和学者,“亚里士多德式”的沉思也曾一度在象牙塔中销声匿迹,他们不得不为获得校舍、免除劳役、获得独立审判权而奔走呼号,发起声势浩大的“大学自治”运动,并因此获得了一定程度的学术行为自由,迈出了争取学术行为自由的关键一步。

大学争取学术行为自由的努力从来不是一帆风顺的,特别是“教会大分裂之后的危机,对与教皇和教会的关系最为密切的大学馆产生了深刻的影响”[3]。从1380年起,罗马教廷开始存在乌尔班六世和阿维尼翁的克莱门特七世两位教皇,这场教皇之争直接引发欧洲教会之间的分裂,这对从教会手中去拿圣俸的大学团体是一场进退维谷的困境。因为按照当时的规定,与教皇和教会关系密切的大学必须首先确认自己归属于哪位教皇或者哪个教会,这就使得大学的物资来源面临各种困难和不确定因素。就在此时,君权国家的势力借机掌握大学,利用大学的知识分子为国家培养官吏和人才,也放松了教会的思想审查制度,加快了神学向世俗学问的转向。大学也因此获得了研究的自由权、部分言论与出版的自由权,这不仅帮助大学拓展了学术行为自由的空间,同时也开启了大学学术思想自由的大门,而且这扇大门一旦开启就失去了任何关闭的可能。

透过历史的迷雾我们发现,中世纪大学其实是利用政府与教皇之间的矛盾来牵制各方行为,从而获得了学术自由权利,为“大学自治”留下了空间。随着资产阶级时代的到来,法律契约精神被社会奉为圭臬,大学再也不需要借用政府与教会相互牵制的权谋之术来维护自身的独立。古老的欧洲大学不但承袭了中世纪大学通过政教斗争形成的自治传统,更在法律和章程上写下了大学自治的法律条文。在美洲大陆,“五月花号”不仅为美国载去了第一批殖民者,同时也带去了欧洲大陆的法制精神。在大学自治的问题上,200年前美国最高法院的马歇尔大法官,借助“达特茅斯学院诉伍德沃德案”为美国大学的自治奠定了坚实的法理基础。此后,现代大学纷纷通过立法的形式,对大学自治进行固化,出版、授课、研究、言论等学术行为自由被固化为现代大学制度,这对于维护大学的学术权利起到了极大的保障作用。

随着学者的学术行为自由得到不断的改善和满足,学者们关注学术自由的重点也开始转移,开始关注更高层次的学术自由,即由原本亟需重视的学术自由权转移到学术思想自由。因为法律、制度是铁的纪律,“铁的纪律在一定条件下对一定行为也是必要的,但在思想和学术范围,没有那块‘铁’”[4]。对于学术自由而言,现代大学制度保障的仅仅是学术行为自由,精神层面的学术思想自由却超越了“制度”的适用范围,这就使得现代大学制度在保障学术思想自由上的局限凸显出来,也使得现代大学制度对学术精神自由的适用性成为一个饱受质疑的问题。

现代大学已开始背离自己传统意义上的学术自由“认识论”与“道德”的基石[5],在人人手握自己真理的时代,学术自由的最大敌人是学者自己。因此,“传统上学术自由是大学免于政府、市场与教会的干预的内涵界定,就会显得落后于时代”[6]。这为我们反思为什么今天民主社会中的大学在获得了巨大的学术自由权利之后仍然没有感觉到更多的学术自由这个问题,提供了一个视角。笔者认为,我们必须对学术自由的双重属性及其与现代大学制度的关系有更为深刻的认识。

三、学术思想自由:超越现代大学制度的精神追求

当我们跳出“契约关系”来思考学术自由,却会发现一个有趣的问题,“在一个严格遵守自然法则的世界上,人究竟有没有自由,有没有独立的价值和尊严?”[7]这就对传统的“契约关系”中的学术行为自由提出了质疑,大学必须要回答这一悖论。

因此,我们必须承认这个不言自明的事实:学术行为自由与思想自由虽然同属于学术自由的范畴,但是却有各自严格的适用范围。前者是经验主义“契约关系”的产物,后者则属于康德实践哲学的范畴。现代大学制度在一定意义上也是契约论语境下的运用,因为“在最简单的意义上,所谓制度就是节制人们行为的尺度,它对人的行为具有规范、引导作用”[8]。所以现代大学制度就是为协调大学外部关系及内部组织结构、约束大学组成人员行为所构成的一系列规范体系。现代大学制度通过对客观的社会行为现象进行分析研究,来解决“处理人与人之间关系的技术性问题”,不涉及行为背后的道德意志。它最终的目的是通过制定规则和约束各种行为来化解大学存在的普遍利益矛盾与冲突,以此来获得学术行为的自由。所以,现代大学制度所能给予学者的自由,只是行为上的自由,而非思想上的自由。我们必须承认,现代大学制度在维护学术行为自由上的积极贡献,但我们也不能不看到其在推进大学思想自由中的局限性。

目前,学术界普遍认为,现代大学制度要维护学术自由。然而这种观点并没有对现代大学制度所要维护的学术自由的层次进行清晰明确的界定,它要维护哪个层面的学术自由呢?如果仅是维护学术行为自由,符合制度所管辖的范畴,在逻辑上也是通顺的。但是,如果维护的是学术思想自由,这便是僭越,是对学术思想自由的贬低与消解。换言之,我们必须为现代大学制度的合理性进行逻辑上的辩护,将现代大学制度建设限定在其维护学术行为自由的有效范围内,从而为真正的学术思想自由与独立留出足够的空间,这是走出现代大学制度建设学术困境的必然选择。

制度以统一换取高效,自由却用多元维护叛逆。“制度和天才在性质上是对立的”[9],任何制度都是在有限的历史时空中形成的,它受制于当时的诸多因素,处于一个自然界的因果逻辑关系中。我们可以有很多理由解释一个制度存在或废止的原因,就是因为我们可以演绎其中之规律,使其成为逻辑的必然。然而,“人是自由的主动者,不是自然原因链条中的一环”[10],如果人的思想与道德律令也处于这样一个被知识垄断的自然因果链条中,人就会被其外在的因素所决定,也就失去了自由。所以,现代大学制度不是与学术思想自由同一水平的概念,它属于下位概念,不能够完全地保障学术自由,这是现代大学制度先天具有的理论局限性。如果无限地夸大现代大学制度对于保障学术思想自由的作用,就会侵犯学术思想自由,当然也无益于学术自由的真正实现。

从“自由与必然”的关系来看,人的自由源于它的非自然逻辑的因果性。因此可以说,学术思想自由具有一定程度的非自然逻辑的因果性,即非必然性。康德认为,理性不是现象,所以不受任何感性条件(时间、空间和因果关系)的制约。理性是人一切活动的永恒的条件,只有每一种自愿的活动都源自理性的直接结果,才能让人的自由逃离“自然规律的樊篱”。大学不仅要保障教授们最为基本的物质供给和人身自由,更重要的是要给予他们最大的学术思想自由,允许他们听从自己理性的召唤,按照自己的意愿进行研究,破除学术权威对学术思想的禁锢。“学术自由实质上是思想自由”[11],大学如果出现学术垄断,消除学术思想自由,那么很多拥有自由思想的研究人员就会逃离大学。

现代大学制度作为一种行为现象的经验性总结,经过历史的淘洗成为一种较为系统的知识理论,对我们建设现代大学、进行大学管理提供了宝贵的参考。但是,知识毕竟是客观的,是具有“必然性”的,不可能对学术自由(尤其是思想自由)进行最终的维护。况且,学术自由指向未知的未来世界,所探知的领域无法估计,显然是没有边界的自由,因此不能够用现在有限既定的规定和约束来厘定未来无限变化中的可能。当前,如果我们把过多的注意力放在现代大学制度知识的构建上,就会忽视学者自身内部的道德和“为学术而学术”的学统之养成。正如费希特所言,“提高整个人类道德风尚是每一个人的最终目标,不仅是整个社会的最终目标,而且也是学者在社会中全部工作的最终目标”[12]。大学与学者的使命正在于斯——在科学研究与学术探讨中发现人类最适合的生存状态,并把这些知识传授给每一个人,将人类社会引向不断发展和不断完善的更高境界,从而促进人类社会的进步。所有这一切的实现,不能仅仅依赖于现代大学制度,更应寄希望于大学研究者和学者的使命感与道德感的提升。

四、走向自律——现代大学制度建设的根本旨归

学术自由是从“思想”与“制度”两方面来实现的,而且重在“内在思想自由”和“道德基础”。现代大学制度对学术自由的维护仅仅停留在外在学术行为或者是学术权利的维护上,不可能对学术思想自由进行保护。相反,如果制度触碰了自由,就消解了真正的自由。艾雪培爵士认为,学术自由与学术自主在最终意义上都是依赖民意的,唯有当民意了解大学为何而设立并予以尊重时,学术自主与自由始能获得保障[13]。这个“民意”,就是让普通大众理解大学与学者推动人类社会不断进步的道德使命,只有民众理解了,才会给予大学最大限度的自由与宽容,从而实现学术自由。现代大学制度,是大学外部和内部的非学者对大学中学者使命认识的一种回应,如果他们真正理解大学学术自由与科学研究的重要价值,社会和政府就会自觉地给予大学最大限度的学术自由。

大学和学者要想获得外界给予的最大限度的学术自由,就必须从自身做起,严格自律。因为自由即自律,道德自律是人类通往自由之路的最好途径。任何制度都是外在的他律,都是对行为自由的限制,而只有内心的“道德法律”才是真正的自由。所以实现学术自由的关键在于,我们的大学与学者能以实际行动获得民众的信任与支持,这就是布鲁贝克认为的学术自由的“道德基础”。“我们常以为大学的学术自由(广而言之,大学自由)是因外部干预而受损的,实际上,更主要的是自我丢失,当外部社会条件越来越好时,更是如此。很多情况下是我们自己没有把握好自由,是我们自己丢失了自由。”[4]1在学术自由的双重属性下,我们只看到学术行为所涉及的学术自由权,却忽视了学术思想自由,走上了“为制度而制度,为管理而管理”的学术自由迷途,也使得现代大学制度在维护学术思想自由时显得苍白无力。

今天,我们把学术思想自由和现代大学制度的关系问题重提,希望能够燃起学术界对于思想自由和大学自治的种种向往,并将其坚实地推进,落到实处。因为,制度层面上行为自由的争取相对容易实现,而学者自身的学术自由思想践行绝非易事。犹如“牛顿的研究工作对于17世纪常规科学传统的冲击,为范式转换所产生的这类较为细致的效应提供了明显的例证”[14]的伟大意义一样,学术的自由与科学革命在本质上都是一种世界观的改变,其中充满了研究者与学者对权威的反抗,对学术思想自由的向往。他们只有熟悉亚里士多德才可能反对亚里士多德,他们就是这样“忘恩负义”地站在一个又一个巨人的肩膀上撕碎人类认知的上限,也许这才是真正流淌在大学血液中的精神——学术思想自由。

改革的风帆一旦扬起就必须乘风远航,否则将会给大学带来难以弥补的感情创伤。学术自由的真正实现需要同时满足两个条件:一是“我们的对大学拥有主导权的人们,有没有改革的诚意?面对大学体制的真正症结,我们有没有决心和勇气破除?”[15];二则是我们的大学和学者自身,能不能以高尚的学术伦理与道德、崇高的学术自由追求和杰出的学术成就重塑自己的威信,回馈社会给予大学的高度自由。笔者坚信,人类对学术自由的追求,有着类似宗教的超时空的永恒动力,它是人类不断前行的精神源泉,不在于获得多少外在物质,最为关键的是内心需求的满足。只要我们勇于实践“自由即自律”的学术伦理,践行学术自由之根本精神,就一定能弥补现代大学制度对于学术自由保障的不足,实现真正的学术思想自由。

[1]伯顿·R·克拉克.高等教育系统——学术组织的跨国研究[M].王承绪,等,译.杭州:杭州大学出版社,1994:59.

[2]雅克·勒戈夫.中世纪的知识分子[M].北京:商务印书馆,2002:36.

[3]希尔德·德·里德—西蒙斯.欧洲大学史:卷一[M].石家庄:河北大学出版社,2007:110.

[4]张楚廷.学术自由的自我丢失[J].高等教育研究,2005(1):2.

[5]布鲁贝克.高等教育哲学[M].杭州:浙江教育出版社,2001:46.

[6]王建华.学术自由的缘起、变迁与挑战[J].清华大学教育研究,2008(3):25.

[7]张志伟.西方哲学史[M].北京:中国人民大学出版社,2002:537.

[8]杜时忠.制度何以德育[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2012(4):127.

[9]刘易斯·科塞.理念人:一项社会学的考察[M].郭方,等,译.北京:中央编译出版社,2001:321.

[10]梯利,伍德.西方哲学史[M].北京:商务印书馆,2010:414.

[11]周光礼.学术自由与社会干预——学术自由的制度分析[D].武汉:华中科技大学博士学位论文,2002:33.

[12]费希特.论学者的使命 人的使命[M].梁志学,沈真,译.北京:商务印书馆,2010:44.

[13]Enc Ashby.Universities:Birth,In dun ,African,A Study in the Ecology of Higher Education[M].Harvard university press,1966:293.

[14]托马斯·库恩.科学革命的结构[M].北京:北京大学出版社,2003:95.

[15]王长乐.对一种权宜性现代大学制度理论的分析[J].大学教育科学,2012(1):23.