试论辜正坤词曲体译诗—— 以但丁·罗塞蒂名诗《闪光》为例

万 兵

(宁德师范学院 外语系,福建宁德 352100)

一、引言

英国著名诗人但丁· 罗塞蒂(1828-1882)先以画名,后以诗名影响了19世纪末的艺坛与诗坛。当代著名学者辜正坤教授以词曲体汉译其诗《闪光》,词采绚丽,含蓄简约,吟之大有汉魏风骨、宋元气象。本文从传统的问题理论角度,以英国诗人但丁· 罗塞蒂的《闪光》为例,对辜正坤的词曲体汉译本进行审视,进一步探讨词曲体译诗的文体选择等理论问题,以期为英诗汉译和批评研究提供启迪。

二、词曲体的选用

Sudden Light

I have been here before,

But when or how I cannot tell:

I know the grass beyond the door,

The sweet keen smell.

The sighing sound, the lights around the shore.

You have been mine before —

How long ago I may not know:

But just when at that swallow’s soar

Your neck turned so,

Some veil did fall, I knew it all of yore.

Has this been thus before?

And shall not thus time’s eddying fl ight

Still with our lives our loves restore

In death despite,

And day and night yield one delight once more?

闪光

似曾浪迹此邦,

何故何年费思量,

但记得门前芳草,

犹吐旧时香。

涛声,惆怅,岸畔灯火迷茫。

似曾长驻你心上,

苦忘却日久天长。

蓦然,有飞燕凌空,

你顾盼回望,

纱巾落,——唉,往事翩然在心房!

当时情景非真相?

凭谁问:轮回,流光,

唤不醒离魂,鸳梦难温旧时帐?

管它生死,

分啥昼夜,或再度春情喜欲狂?(辜正坤,2003:427)

原诗短小精悍,言简意深。译者选用词曲体,“依实”(尊重原诗内涵)“出华”(译诗文采飞扬),译笔轻灵细柔,诗情缠绵凄美,意境朦胧单纯。

1 词曲体的特点

中国古代情诗乃诗词之宗,最远可溯至第一部诗歌总集《诗经》。其中两情相悦的诗作即有《缪木》、《桃夭》等流传至今。《楚辞》本为屈子托言美人香草,抒怀政治之作,亦不乏诸如《湘君》、《湘夫人》等缠绵悱恻的情诗。汉魏六朝承继传统,《青青河边草》、《迢迢牵牛星》等情诗更是络绎不绝。逮及李唐,诗者多写山川秀色、宦海浮沉、羁旅乡思、深宫闺怨。然真正写情诗者寡,纵偶有之,盖风流之韵事也。幸有史之馈赠,情圣李商隐极尽曲婉,留下千古名诗《锦瑟》、《无题》。纵观诗史,“诗三百,一言以蔽之,曰诗无邪”。“邪思”自然是异端,在诗中存不住身(茅于美,1987:198)。汉诗重在“言志”,质直淳朴的情诗终为后世卫道士所排斥,无怪乎孔子有“郑声淫”之说。

自开元以还,歌者杂用胡夷里巷之曲。胡夷即外来乐曲,里巷乃民间曲调。民间新曲《菩萨蛮》由五七言诗演变而来,被名之为长短句(同上:300)。“诗之所言,固人生情思之精者矣,然精之中复有更细美幽约者焉,诗体又不足以达,或勉强达之,而又不能曲尽其妙,于是不得不别创新体,词遂肇兴。……要眇之情,凄迷之境,诗中或不能尽,而此新体反适于表达。”(缪钺,1982:54-55)在词体酝酿的唐季,欲说还休的情诗初露端倪,《望江南》即为明证。两宋词坛上终成绝唱的多为性灵之作。至宋末词体渐衰而变体生,曲体乃大行其道。

近代大学者王国维认为,多数诗人能创造“有我之境”,唯有杰出诗人才能创造“无我之境”。“有我之境”属于宏壮 (崇高),“无我之境”属于优美,显然王氏是十分推崇优美的。在中国美学中,与优美和宏壮相对应的两个范畴分别是阴柔美和阳刚美(王国维,2003:88)。美学家朱光潜则把王国维的“有我之境”重新界定为“无我之境”、“忘我之境”或 “同物之境”,将 “无我之境”重新界定为“有我之境”、“超物之境”,认为“无我之境”并未经过移情作用的过滤。可见,朱氏的“境界说”更具现代感,与西方现当代文论更易产生共鸣。意象是主观情志和客观物象个别性的融合,意境则是二者整体性的融合。原诗的意象词“芳草”、“涛声”、“灯火”、“流光”、“离魂”,“鸳梦”、“旧帐”组成了一个意象群,由此形成的意境不仅是一幅具体生动的画面(境内之象),更是一个能激活读者想象的艺术空间(象外之境)(商瑞芹,2007:36-37)。意象群被赋予了儿女情长之诗意(要眇之情)与诗学审美之艺术(阴柔之美)。因此,为了在译诗中再现原诗中被前景化的审美特质,译者可以借词曲体传达“诗所不能言”之“要眇之情”。

2 词曲体译诗的文体风格

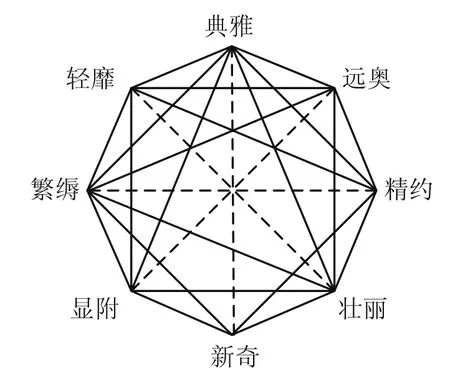

中国古代著名文论家刘勰深受《易经》八卦图的影响,将风格分成八类,即典雅、远奥、精约、显附、繁缛、壮丽、新奇、轻靡(《文心雕龙· 体性》)。如八卦图所示,天地宇宙咸纳其中。八卦乃天、地、山、泽、水、火、风、雷此八种基本元素之谓。八卦相结合变成六十四卦,再变三百八十四爻,变化无穷,宇宙万物亦无穷。两两相对,如天与地相对立,山与泽相对立,水与火相对立,风与雷相对立,宇宙就蕴含于这对立而变化之中,反映了古人的朴素唯物辩证论和系统论思想,基本符合文体风格的实际(童庆炳,1994:36-37)。但一概排斥轻靡风格,认为“轻靡者,浮文弱植,飘渺附俗者”就是辞藻浮华,情志无力,内容空泛,趋向庸俗的,是故批评确乎缺乏具体分析。实际上,自北宋以来,创作者一改传统以雅为美的审美内涵,由倡雅排俗到俗向雅渗透,直到取而代之,即发展到“化俗为雅”、“借俗写雅”、“以俗为雅”或“愈俗愈雅”。

如图1所示,实线相连的两端是变化的两个极端点,线段中间为过渡状态的文体,只是越偏向谁属性就越类似乃至等同于谁。“繁缛者,博喻酿采,炜烨枝派者也。”(《文心雕龙·体性》)“博喻酿采”即喻象广博,辞采纷披,“炜烨枝派”即思绪斑斓,铺陈稠密。可见,繁缛的艺术风格既表现于内容,又显示在形式。陆机在《文赋》中亦提到繁和缛,“炳若缛绣,凄若繁弦”,“炳”是文采,“凄”指情思。在内容上,繁缛的诗风铺陈描绘客观事物的情状,烘托传达细致精密的文思,物象锦簇有序,意丝稠叠不蔓;在形式上,繁缛追求炜烨绚烂的色彩,不尚朴素无华。繁缛的诗文讲究繁而不乱,缛而不淫,重视内容情理的熔裁提炼,注重文质的有机结合。典雅与精约之间以实线相连,简练、精当乃与之相属。典雅居于轻靡与远奥之间,在此兼及文采华丽、文意含蓄、高雅不俗。典雅乃文章有根砥,高雅而不浅俗,轻靡乃轻佻浮浅、飘渺附俗,远奥乃文辞芬芳、文意深隐。明代著名学者胡应麟的《诗薮》论及“清奥”,“清者,超凡绝俗之谓,非专于枯寂闲淡之谓也”,即指高洁的志向,淡雅的情趣,俊秀的气格。所谓奥,指含义的深邃,见解的深刻,即“雅诰奥义”(《尚书序》)。“远奥者,馥采典文,经理玄宗者也。”(《文心雕龙· 体性》)合而言之指诗风的清新脱俗,含义的典雅深邃。罗塞蒂以画名与诗名行于世,对19世纪末英国的艺坛与诗坛影响深巨。诗人极度崇尚美和爱,代表作《闪光》中妙不可言的肉欲体验甚至招致英国传统评论家的批评。全诗以画意入诗,诗画相参。在轻靡、典雅、远奥实线连结的三者间无不游离着“鸳梦”、“旧时帐”、“春情”,交织着雅而俗、浅而丽、亦真亦幻的情爱与肉感。译者要在三者之间找到一种模糊的、向着原诗风格无限趋近的语体风格来移译情诗。

图1

图2

“夫情致异区,文变殊术,莫不因情立体,即体成势也。”(《文心雕龙· 定势》)。由于作家(译者)主观情感的不同,自然创造手法亦即各异其趣。依照作家(译者)独特的情感方式确立作品的体制(因情立体),形成一种语体、文势(即体成势)。译诗中的神象、韵致与文体的选择息息相关。

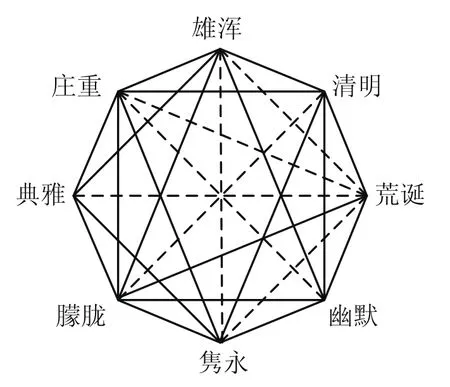

从译诗诗意观之,原诗中意象如“芳草”、“涛声”、“灯火迷茫”、“流光”、“离魂”、“鸳梦”、“旧时帐”、“春情”等交织在一起,声、色、光、影梦幻性地叠加在一起,共同营造似梦非梦、似醒非醒的朦胧诗意。原诗文辞朴实,译诗要力求声、情、文、义俱佳,状难状之景,达难达之情。如图2所示,在实线相连的典雅、朦胧、隽永三者之间,朦胧居于中间地带,实际上为原诗主色调,在译诗中理当凸显在似与不似、是与不是之间,在花非花、雾非雾之间的飘然境界。隽永与雄浑、典雅与荒诞、朦胧与清明之间分别相异,是故唯有朦胧才是译诗主旨所在。

原诗格律严谨,韵式为ABABA,而诗行却参差不齐,取抑扬格长短句,即每节第一行3个音步,第二、三行4个音步,第四行只有2个音步,第五行5个音步。有鉴于此,选取汉语词曲体再现原诗诗行格律更为合适(郭晖,2006:376),一则遵从汉诗简洁的诗艺标准,二则力避厚重翻译(thick translation)的冗余弊病。译者选用的词曲体实乃诗之变体,故徒具传统诗家语风,由同一宫调若干曲子组成,长短不论且一韵到底(颜翔林,2007:260)。译诗中一元韵式与音韵[ang]的选用正合中国诗学“韵合情高”之传统(刘宓庆,2001:531)。颇具异曲同工之妙的是,法国著名象征主义诗人波德莱尔认为,人类就是通过诗与音乐窥视世界的奥秘,在对人类的领悟中寻找人间与上天的应合(感应)。法国诗人魏尔伦强调艺术形式韵律的必要性与语词的音乐性,坚持完美的诗最重要的是音乐性。由此可见,译诗文体乃体裁、语体和风格有机合成的、堪称格式塔式的集合,断非只凸显其中某个元素。

图1中典雅与壮丽、显附实线相连,而壮丽与轻靡、显附与远奥分别相异。典雅与壮丽之间线段的任一点都以豪迈风格译出为宜。译者循此选用仄声字作为韵脚,译诗效果呼之欲出。从认知文体学理论观之,汉诗读者即是据此来确定词曲体的译诗框架,以独特的诗艺理论建构自己的审美理想。词曲体译诗在理论上的探索在实践中获得成功。辜正坤教授的古典词曲体译诗在译界、学界久负盛名,创立理论,经过实践,再创新理论,藉此完成哲学上的循环。通过对原诗的气象、韵调进行审视,译者“摹神取象”,体悟作者的审美经验,捕捉再创作的灵感,对文体的基本元素进行优化组合。译诗实践表明此乃译诗之正道。

3“有定”与“无定”的有机统一

刘勰提出文体学的第一原则——“昭体”原则,“设文之体有常”,即各种体裁都有固定的体制,有大体的规定。第二原则—— “晓变”原则即在遵守不同的体裁应配以不同语体、语势的前提下,作者(译者)要懂得对语体灵活创造,变化出新,“变文之数无方”,“文辞气力,通变则久,此无方之数也”。“有常”的是“体”(体裁规则),“无方”(无常规)的是“文辞气力”,即“有定而无定”。“有定”的是体裁的规范,“无定”的是作者(译者)个人语言体式的创造(童庆炳,1994:27-28)。

关于体裁研究,近年来在国际上形成了以Swales和Bhatia为代表的Swalesian School和以Martin为代表的Australian School 两个学派。他们都认为交际目的决定着体裁的存在,使得某类语篇具有大体上相同的图式结构,而这种图式结构影响着语篇的内容和语言风格的选择(Kay & Dudley-Evans,1998:314)。两派都强调体裁的常规性和制约性,认为体裁是语言使用者共同遵守的、程式化的社会交际工具,具有重复性和习惯性,其基本原则不能被随意更改。体裁的常规性并不意味着它是一成不变的东西,相反,由于文化因素或语篇变量的不同,属于同一体裁的语篇之间仍然存在某些差异,人们可以在不破坏体裁基本结构的原则下发挥自己的创造性(秦秀白,2002:101)。

中西方学者所持观点具有可通约性。从格调而言,词婉于诗,译者创造性地以词(亦称诗余)译诗(有定),力避死守古诗平仄格律,逼译诗就范于汉语诗艺,落得削足适履,适得其反(无定)。译诗经验表明,清末民初译家苏曼殊诸辈的古体(格律体)汉译诗为后代所诟病。拙文中谓之词曲体“不是指严格意义上字字讲究平仄音韵的词曲体,而主要是指词曲体那种长短句式,词汇风味等。使人一读,觉得像词曲,仔细辨别,却又不是,恰在似与不似之间,凡所措词,总以达志传情摹形追韵为宗旨。”(辜正坤,2003:383)由是观之,词曲体译诗必是“有定”与“无定”的有机统一。

三、词曲体译诗之反思

1 词曲体译诗策略的选择

纵观西方文学史,最伟大的诗歌作品,如但丁的《神曲》、歌德的《浮士德》、弥尔顿的《失乐园》,无一不是叙事长诗。回顾中国三千年的诗歌史,超过千行的叙事诗几乎没有,至于“传乎乐章,布在人口” 的名诗佳作, 则几乎是清一色的抒情诗(张传彪,2004:77)。西方诗以爱情诗为主,唯汉语诗旨在“言志”,婚恋题裁绝不能登大雅之堂。而词曲体雄视千古,自成风范,情诗无不凄婉缠绵,柔肠百转。以儒道释文化为底蕴的词曲体文学历经孕育、成型,至宋末遂登上成熟的高峰,铸造了词曲体文学的辉煌。

词曲体诗作通俗易懂,典雅别致,婉约蕴藉,韵味无穷。对于原诗中不能言状的“要眇之情”,译者借(词曲)体寄生,借“芳草”、“涛声”、“灯火”、“流光”、“鸳梦”、“旧帐”(意象词)传译其阴柔之美。“韵在汉语可以说是土生土长”(王宝童,2002:60),“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声。”(《礼记·乐记》)“词语的情韵是由于这些词语在诗中多次运用而附着上去的”,“一见到这些词语,就会联想起一连串有关的诗句,这些诗句连同它们各自的感情和韵味一起浮现出来”(袁行霈,1987:9)。诗性汉语韵脚的选用具有明显优势。对于较短的英诗,译者可以尝试采用一元韵式译之,一经汉诗读者吟诵,别有一番诗味在心头。

2 译者的文体选择

原诗写于19世纪80年代,其时中国诗坛盛行的仍为古体诗。罗塞蒂若身处中国,或若有人译其诗,定会以古体(再)创作之。译者要受到诸如读者的知识水准、作者的知识水准及气质、语境所要求的“正式的等级”等相关制约(刘宓庆,2007:456)。因此,译者要调整译诗的文体与原诗的文体特征相适应,包括与原诗作者的个人风格相适应。只有真正做到文随其体,语随其人,翻译才不失为一种艺术创造。除了以诗译诗(形似)之外,还要力求做到译诗风格最大限度的贴近(神似),如古体诗不能与现代诗体相混淆。除了原诗意境情趣符合古典诗歌的味道以外,译者在遣词造句上也应尽量朝古典风格靠拢(王宏印,2009:107),既要力争“达意”,更要力求“传神”。

中国诗歌历经从古诗到新诗的断裂,现代汉语格律诗至今尚未形成诗学规范。许多新诗体裁过分自由,几乎与散文体裁混同,究不能划清界线,而一些旧体诗却过分拘谨,囿于陈规。“因情立体,即体成势”的诗艺规范客观上要求诗歌创作界、翻译界树立诗体意识,强化诗歌体裁的理论研究。作者与译者要一道在实践中根据表情达意的需要创立新诗体。同时兼收并蓄,广学传统诗词、民歌谣曲、外国诗歌以及中国新诗传统优长,融会贯通,创作、翻译出具有中国文风、气派和审美规范的新体诗歌。近年来出现的自由曲、新古体诗、白话格律诗等诗体值得关注与仿效。辜正坤尝试词曲体译诗,挥舞如椽大笔,驰骋神思,为汉诗读者选择位于似与不似之间的译诗文体,给予受众“似曾相识燕归来”的亲切之感。

3 读者的审美接受

对于诗中的肉欲描写,译者若稍有不慎,便会有伤风化。译者必须考虑译诗读者的阅读经验与心理期待以及审美接受与审美口味。译者和读者在此方面基本上应该是一致的。英美新批评派早期代表人物瑞恰兹认为,文学作品中的真指可接受性,即作品中的想象和夸张是可以接受的,有助于读者在阅读中产生审美之感,同时亦指真诚。从瑞恰兹之语意推及,英诗过分的性描写传达了一种在西方读者中可接受的美与真。而在中国的接受与审美情形则大异其趣。中国美学和文学艺术创作更偏重于含蓄、隽永、蕴藉,崇尚“中和”,追求“温柔敦厚”。

五四运动以降,亦如中国的新诗创作,英诗汉译者多用白话诗体。近年来,对于读者意识、审美期待等西方译论普遍关注的问题已给予了应有的重视。受惠于汉语诗学的恩泽,汉字是艺术的符号,给人一种艺术写意的想象空间。中国的书画同源对汉民族重意境、重传神、重风骨、重凌虚的审美情趣起到了潜移默化的作用。辜正坤凭着深厚的国学功底,尝试词曲体译诗,唤起了国人对古体诗词的眷恋情怀。译者文体的自觉和选择与读者的阅读期待、审美能力和审美接受密切关联。

四、结语

辜正坤词曲体译诗卓然一家,独领风骚。作为译者,辜正坤从中国古典文论与汉语诗艺中汲取营养,丰富英诗汉译的理论研究。译诗读者必须与译者一道共同参与译诗的审美创造与文体选择。研究者尝试结合中国古典文体理论进行阐释,对词曲体译诗中文体和策略的选择等问题进行进一步的理论探讨,指出词曲体译诗理论对于英诗汉译及批评研究的指导性意义。

[1] Kay, H. & T. Dudley-Evans. Genre: What Teachers Think[J].ELT Journal,1998, (4):314.

[2]辜正坤.中西诗比较鉴赏与翻译理论[M].北京:清华大学出版社,2003.

[3]郭晖.转化格律译法不可取吗?[A].王东风.功能语言学与翻译研究[C].广州:中山大学出版社,2006.

[4]刘宓庆.翻译与语言哲学[M].北京:中国对外翻译出版公司,2001.

[5]刘宓庆.文体与翻译[M].北京:中国对外翻译出版公司,2007.

[6]茅于美.中西诗歌比较研究[M].北京:中国人民大学出版社,1987.

[7]缪钺.诗词散论[M].上海:上海古籍出版社,1982.

[8]秦秀白.英语语体和文体要略[M].上海:上海外语教育出版社,2002.

[9]商瑞芹.诗魂的再生——查良铮英诗汉译研究[M].天津:南开大学出版社,2007.

[10]童庆炳.文体与文体上的创造[M].昆明:云南人民出版社,1994.

[11]王宝童.关于英语诗用韵的思考[J].外国语,2002,(2):60-66.

[12]王国维.人间词话[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2003.

[13]王宏印.文学翻译批评概论[M].北京:中国人民大学出版社,2009.

[14]颜翔林.后形而上学美学[M].上海:学林出版社,2007.

[15]袁行霈.中国诗歌艺术研究[M].北京:北京大学出版社,1987.

[16]张传彪.从汉字本源看中西方诗歌发展轨迹之迥异[J].解放军外国语学院学报,2004,(6):80-85.