老邓远去,惟思正来

陈薇

直到生命最后一刻,自信、刚强这样的特质仍然伴随着邓正来。

为了方便他喝水,他的学术助手、复旦大学副教授孙国东买了两打吸管,邓正来从来不用,妻子要喂水给他,他也摇头,非要铆足了力气颤抖着拿起杯子自己喝。

这一天,他已是斑白头发、面色黯沉,仍面带微笑。

入院时,他发布了“2013年重生宣告”:“一生都奉行向死而生的原则,一定会更为坦然更加认真地面对这次生命的大考”。宣告开头,是标志性的“邓氏语气”:“我邓正来祝我的好哥们儿、好姐们儿、同道们、学生们新年身体健康、万事顺意!”

得知此消息的哥们姐们,都觉得这位坚强挺拔的“铁人”应该可以挺过一阵子。

不料,1月24日凌晨05:40,邓正来心跳停止,抢救一小时后宣布死亡。

如今,众人回顾,可能正是自信害了他。邓正来有胃癌家族病史,2012年10月便有胃痛症状,但邓正来自恃“命比较硬”没有检查——“人光会呼吸有什么用呢?人要有意义有质量地活着。”他说。

自视极高的骄傲

2012年11月25日,邓正来在厦门大学图书馆作了病前最后一次公益演讲。

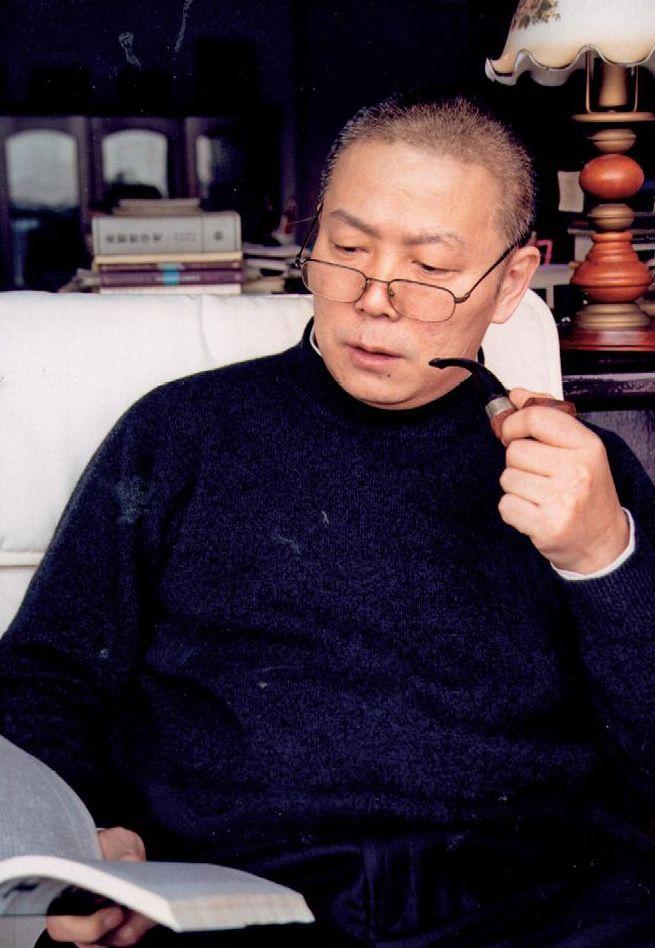

介绍老邓时,主持人激动得有些口吃,老邓则在一旁不紧不慢地抽着烟。这天,他穿着黑色对襟唐装,袖口一圈翻白。花白短发、面庞开阔,说话有着嘶哑的尾音。直到开始演讲了,他才将剩下的半根烟按灭在杯托里。

演讲中,老邓不忘自夸:“我没当过一天助教,没当过讲师,没当过副教授,但不太好意思,我是一天当的教授、当的博导,而且还是他们求着我当的,我还不太愿意跟他们为伍。”

听众笑了,老邓还补上一句,“真的,水平太差!”

或许,邓正来有理由自信。根据中国社会科学出版社2007年出版的《中国人文社会科学学术影响力报告(2000-2004)》,他是中国唯一学术影响力跨越六个一级学科并同时在法学、政治学和社会学等核心社会科学学科位居前五名的学者。

上世纪90年代前后,他曾参与创办《中国社会科学季刊》,却发现大多数学术论文没有论证、没有注释,还有剽窃抄袭。于是,他掀起了一场严肃讨论中国学术规范化和本土化的运动。

清华大学社会学教授孙立平评价,在那段中国思想界和学术界最沉闷的日子里,这份季刊成了许多学者的精神家园,“在一定意义上说,在政治和市场的双重冲击之下,这本杂志保存了中国学术界的香火。”

做这些时,邓正来自称“中国第一个学术个体户”。从1985年起,他漂在北京,没有工作,没有户口,住朋友的办公室或紧邻臭水沟的地下室,靠稿费和兼职英语老师养活自己。

他的求学背景颇为广杂,本科在四川外语学院学英语,时常翘课,旁听仅有一墙之隔的西南政法学院课程。西政78级只有10个班,他则被戏称为“11班班长”。之后到北京外交学院读国际私法,但没有拿到硕士学位。

1987年,他和好友共同翻译了博登海默的《法理学:法律哲学与法律方法》一书,之后转战政治哲学、人类学、社会学、经济学。他曾自己概括,1991年以后,在市民社会与国家、中国社会科学学术自主性、自由主义和法学四个领域做了研究。

可能是因智识上的自信,“他身上有一种自视极高的骄傲”,熟悉他的华东师范大学教授刘擎如此评价。他初见邓正来时,就感到他像一个“帮派老大”,“一旦开口说话,身边的学生便俯首听命”。

爱智是向善的美德

1956年2月,邓正来出生于上海,在父母支援三线建设的四川长大,之后,成为内江一家医疗器械厂的工人。小时候,他被灌输的“道理”是:在万恶的旧社会,人民承受着无穷的奴役,瘦小的孩子还没成人就要悲惨地去给大肚子资本家做童工干活,受尽剥削和虐待。

“但1970年,我14岁的时候,我也去当了童工。我当时的疑惑就是,为什么人民站立起来的新中国里,我还是逃脱不掉当童工的命运?”一次采访中,邓正来回忆说。

他曾去附近一个封存的书屋里偷书看,每次从后窗爬进去,一次5本,阅毕放还。一个“右派”看守捉住了他,为了证明自己确实归还了书,邓正来告诉他,哪本书在第几排书架上,哪本书里折了页,哪些地方又有铅笔画痕,那人发现全部属实。

这些经历使邓正来产生了一些朦胧的理论追问:“是谁规定了这样的权力把我——和现在的你们一样拥有独立思想和自由意志的人投掷并捆缚在这样一种社会秩序中?”“社会秩序的性质及其建构的合法性问题”被邓正来形容为自己能够继续活下去的一个重要动力源。

古典自由主义学者弗里德里克·哈耶克对于邓正来的意义,便来源于这个疑问。

从1998年起,邓正来“闭关五年”,基本拒绝学术活动邀请和约稿,只是阅读、思考、翻译和著述。此间,他翻译了哈耶克的多部著作,并对其思想做出了进一步分析。在邓正来的学术生涯中,这被看成是他最重要的贡献之一。

此时,这个学术个体户,所能找到的最佳阅读场所是地铁站,为了取暖,先要跑步,“跑热了,我就坐下来看书,冷了再跑。当时惟一的希望,不是任何其他东西,就是盼着头一班的地铁赶紧来,因为进到地铁车厢里就暖和了。”他曾这样回忆。

及至2003年,他结束18年的体制外生活,进入吉林大学法学院任博导、教授,开设了《原典精读》和“小南湖读书小组”。每个月中连续7天,从早8点半到下午5点,带领学生阐释西方经典原文,连一段英文中的“it”“that”分别指代什么,都要仔细分辨清楚。

“不要以为你是博士了,就会读书了”,邓正来批评起学生来毫不留情——几乎所有女学生都被他当面批哭过。他的威严气场太强,有学生宁可绕路也要避开他的办公室。

但他只是对学问严肃,对人并不。他相信在知识面前,人人平等。孙国东第一次以学生身份与老邓联系,希望报考他的博士生时,老邓回信时称呼他为“国东学友”。

邓正来反对在学术界论资排辈,更尊重学术水平而不是行政级别。他主编的杂志曾发表过一个经济学二年级本科生的文章,被枪毙的,也不乏汤一介、费孝通这样“大家”的文章。

“学术原则与标准,是他的精神世界中一个很重要的尺度,甚至可以说,是他的核心信仰之一。这个尺度与信仰从来没有消失过。”华东师范大学教授刘擎说。

至今,孙国东都记得自己考上吉林大学博士生向他表示感谢时,邓正来写给他的鼓励邮件,最后一句话是:“爱智是向善的美德”。

批判与争议

2008年,邓正来成为复旦大学特聘教授,主持成立社会科学高等研究院。在成立大会上,一位北京学者发表感言说,邓教授此前经常以“体制外”的身份激烈抨击学术体制,现在又热心投身于体制,看来真是“黑白两道通吃”的高手。

在这个共襄盛举的场合,如此发言是让人难堪的,但邓正来完全不觉得尴尬,一笑而过。

事实上,邓正来在学术界也并非被一致褒奖。刘擎就曾对他倡导的“中国学术主体性”有过质疑,但邓正来反复催他写成文章,发表在他自己主编的刊物上。

2006年,邓正来出版了《中国法学向何处去》一书,认为中国法学研究中,“中国”本身的主体性未能凸显,主张应从“主权中国” 向“主体性中国”迈进,以中国的现实背景为依凭,摆脱西方“现代化范式”的支配,构建“中国法律理想图景”。

此后,他开创了“约稿批判”的先例,主动向一些法学家约批判自己观点的文章——他曾对学生们表示,好的学术批判是对学者最大的褒奖,至少说明对方认真理解并回应了你的观点。

此举被认为有“炒作”之嫌。《中国法学向何处去》一书亦引起争议,被评价为大词化、中国法学的乌托邦等等,就连邓正来自己的博士生甘德怀也撰文批评。不过,无论对于支持者,还是批判者,邓正来都能耐心接受,并保持交往。

这种传统也延续至复旦高研院的各项活动中。有人说,只有在复旦高研院主办的活动中,“才可以看到自由主义者和新左派坐到一起”。著名学者许纪霖也说,“老邓是一个真正的帅才……把一流的学者凝聚起来,这既是他的能力,也是他的魅力所在。”

老邓为人仗义侠气。高研院副院长纳日碧力戈从美国回来时,装满书的集装箱滞留在上海海关,需要钱办手续。他找老邓:“老邓,借一点银子。”回答是:“不能说‘借,说‘要。”

邓正来好热闹,常找学界友人畅饮畅叙。他喜喝茅台,有人笑他,“喝酒喝茅台,此人邓正来”;没有茅台,换一句,“喝酒偶尔换品牌,此人还是邓正来”,老邓一乐,继续喝下去。

遇上争论无果,老邓喜欢的解决办法是:掰手腕、摔跤决高下。老邓嘴上功夫了得,但这两项几乎没有胜率。

2012年12月22日,邓正来主持了复旦大学高研院的一次学术年会,晚上还端着酒杯四处敬酒碰杯。两天后,胃镜检查中发现,他已是胃癌晚期部分转移。

2005年国庆,邓正来哮喘病发作,感冒又引发咳嗽,为了让老师休养,学生们私下“罢课”。老邓非常生气,“对于一个读书人的一生,在学术的追求中终结自己的生命,就是对他来讲最好的离开的方式。”

直到去世前,他还在策划一个大型学术论坛,计划召集一群经济学家做系列讲座。从某种程度来说,邓正来正是以他所期待的“最好的方式”,离开了这个他无比迷恋的世界。