责任、道义与奉献

王蒨

我的父母亲王子云、何正璜是二十世纪初的知识青年。在国家责任与民族道义面前,放弃了个人的爱好、理想和成名的追求,放弃了一条通往辉煌成功的坦途,走上了一条艰难寂寞清贫之途。而这条开拓性的崎岖之路不仅耗费了他们毕生的精力、也搭上了整个家庭不幸的命运。但他们努力奋斗,无怨无悔地奉献,走完了自己多难而充实的一生。这种中国知识分子的高尚情操和人格精神是我们后人的一笔巨大精神财富,在今天发扬它显得尤为必要。

我保存有父亲当年的一方“手帕”,它是一条普通白色棉织巾帕,上面盖满了密密的黑色圆形邮戳。有深有浅,有的深得黑成一团,令人无法辨认字迹;有的很浅,淡得也令人看不清楚,它们排列不整、疏密不等。一个个细细看来,有陕西关中的岐山、三原、长武、咸阳、合阳、马嵬坡、武功、扶风、虢镇、乾县、临潼等;有河南的洛阳、偃师、巩县;有甘肃的平凉、永登、张掖、敦煌、玉门关、山丹、夏河、临夏、永靖等;有青海的民和和沙店;有西康的雅仙镇、雅安,始阳镇等。约七十余个印章,它们涵盖了中国五个省,占全国六分之一面积的市、县,乃至乡、镇、村的地址和名称。时间从民国三十年(1941年)至民国三十二年(1943年),跨时三年。这是父母在西北艺术文物考察团中所踏察之处的印痕(很可能并不完整)。但仅这四十余公分见方的小东西能在三年的旅途中完好保存,并不断加盖,我认为这已是奇迹了。虽在父母生前我没有打问过,但我知道,这一定是父亲所为,因为这符合他细心、条理,什么事都要进行归纳总汇的处事方式和性格特点。

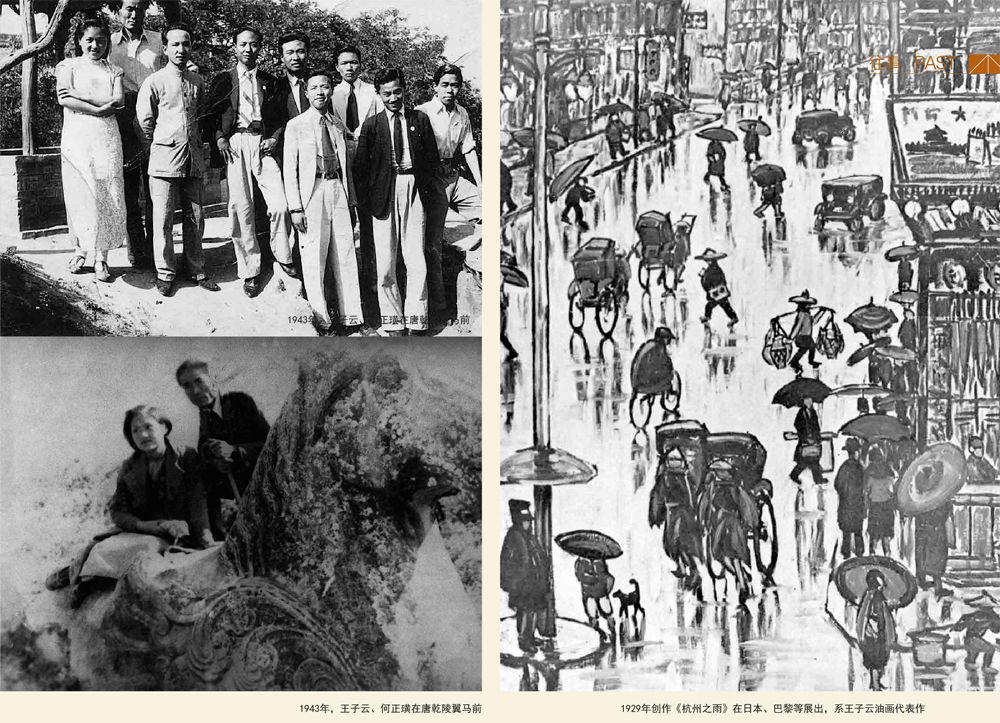

我也保存有父亲生前许多画作,虽然他的许多大作品如成名作《杭州之雨》《巴黎协和广场》等都已被毁失,但他在艺术文物考察团踏察途中,随行而画的类似速写一般的风景、名胜及风俗街景等,虽寥寥数笔但意境活现,令人仿佛也站在大漠戈壁,陵山墓冢,或挤入熙攘的民间社火,聆听到街上小贩的各种叫卖声之中。其笔墨之简洁,笔触之潇洒,完全是艺术大家的手法,艺术特有的灵动在这些小幅画作中让我们感受了半个世纪前社会的真实面貌。

在父亲的遗作中还有相当数量的画作,它们看似山水风景画,但细细看来,在画面上又少了许多飞动的点睛之笔,而多了一些较为刻板的近似地形图样的描画。有的在这些画出了窟门、崖壁上还端正地标有号码或书写文字,往往在画幅下面有标注尺码的线及数字。它们中的代表作就是《敦煌全图》,这幅5.5米的长卷是父亲用了一个月的时间绘制的。母亲在《深切的怀念》一文中说“王子云去敦煌不止一次,也不止是临摹壁画和安排工作,他还热衷于要制作一幅敦煌石窟全图。他仔细测量每个洞窟的位置、远近、大小、高低,并密密附上清晰的编号,蔚成一幅敦煌莫高窟的全景。他为此跑东跑西的跳上跳下,用他所长于的绘画手法,更用他所不长于的测量手法,费了九牛二虎之力,总算把全图绘成了。这是一幅极不寻常的长卷画,在当时是绝无可能用照相机摄下的;在今天虽有先进工具,但已非昔日原样了,因此,它是无可替代的历史资料。”这幅真实描绘并测绘敦煌的长卷在父亲逝世后,母亲遵逝者遗愿将长卷赠给敦煌研究院,被永久收藏。除这幅敦煌长卷外,其它著名石窟,如山西云岗石窟、河南龙门石窟、甘肃麦积山石窟等相类似的长短不一的大小长卷,它们既是可欣赏的山水风景画,又是可供研究的标有比例尺寸的资料。另外,如唐十八陵长卷、汉茂陵长卷等,都将各陵冢按方位排列,连成一体,这些既非纯粹艺术画,又非完全工程测量的但完全能真实反映当时的地貌状况和实际地理位置及尺度的图是父亲独有的。母亲有一段对这批画作介绍的文字:“这是为纪念王子云逝世三周年而印的一份小画册。这里所谓的画并不是画家们所作的艺术珍品,而是在当年艰苦的跋涉岁月中,在难得买到胶卷的情况下为了记录旅途中见闻的一种弥补办法,因此这些小画页的真正价值是以资料取胜的作品。”翻看这些父亲遗留的画作,可以渐渐地勾划出一条父亲由一个纯粹的画家转变成为一个考古艺术理论家的渐变轨迹。这种艺术家浪漫不羁的特质和理论家严谨务实的特质的消长过程,是父亲终其一生的经历和永远的课题。

早在上世纪初的二十年代,父亲求学于北京美术学校时,就表现得十分活跃,组成了校外美术团体——阿波罗学术学会,他急公好义,又办事认真,被学会同人一致推举为干事。在两年中,学会举办了两次会员作品展览会;组织了两次旨在提高北京中小学美术教师的暑期美术讲习班,还兴办了一所同人研究性质的美术研究所。又组织了一个后来颇有影响的“红叶画会”,将北京美术活动搞得有声有色,初显了他的组织才能。这一才能被担任初建的西湖艺术院院长的林风眠所看中。父亲回忆到西湖艺院的初期情况:“我到西湖艺院工作是在该院筹建初期,院长林风眠认为我是个热心从事于美术工作的干才。故首先被聘用。但我没有‘留洋的头衔——只好给个教务注册科长的兼职——我的工作积极性很高,尽量发挥所长,为西湖艺院教务设施,包括一切表册设计和教学安排等工作,夜以继日的苦干,使得学校教务臻于完美。不仅如此,学校对外的美术宣传,我也是一手承担,其所以如此,还是出于我对美术事业的热情。”(《中外美术考古游记》第303页)父亲当时制订的学生点名册、记分表在家中我曾见到过,虽然简陋但很清晰细致。其中有学生“李可染”一档,令我印象深刻,若留至今日,也可算件有价值的“文物”了。

在这些活动中,父亲显现了他所特有的理性化、条理化的特质。而同时,他又具有艺术家那种特有的敏锐的观察,诗化的感触和潇洒浪漫的表现手法,这充分体现在他的代表作《杭州之雨》中。画面是水淋淋的,以西画粗犷有力的笔划准确地勾画出了人与物的轮廓,黑沉沉的街边建筑与雨中明亮的街道,形成强烈对比。更有趣的是许多人物,如岗亭中的警察、小贩、黄包车、行人,都被拖上了一个长长的水中影子,顿时画面充满了灵动,而父亲手提画夹的自画像也出现在其中。街边铺店中国式的建筑,乃至隐隐可辨的“大前门”香烟广告牌都使这座东方名城的蒙蒙雨景活现了出来。这幅他的代表作表现了他作为艺术家的潇洒不羁与灵性,在杭州西湖艺术院赴日的美术展览中,颇受好评,将这幅作品与林风眠的《水鸟》画并为彩版刊出。在1935年巴黎版《世界艺术家大辞典》中华籍画家的唯一入选者及其代表作也是这幅《杭州之雨》。翻看父亲当年的照片,不论是当年在法留学或在欧洲各国游学期间,西服革履,风度翩翩,或是在挂满画作的画室中悠然作画;更有对着西洋女裸模特进行塑作写生,那副十足艺术家的风度做派真是令人由衷羡佩。难怪文化大革命中美院红卫兵抄家将这些“资产阶级”垃圾挂满墙面竟引来了意想不到的轰动,其中有对资本主义国家“向往”而来一窥西洋镜的,而更多的则是发出一声声惊叹:照片中的英俊潇洒、春风自得的艺术家竟怎么也无法与眼前在牛棚中劳改的弯腰驼背、蓬头垢面、衣衫褴褛的王子云联系在一起,可他们都是真真实实的王子云。

我清楚地记得父亲曾给我讲述的一段往事:1935年在英国伦敦举办一个万国博览会,中国故宫第一次参展,选送了一些汉唐石雕刻作品。此时父亲所在的巴黎高等美术学院由朗多维斯基率参观团赴英吉利海峡前来观展。在看了中国古代作品后,维氏指着这些绝世之作对父亲说:“真正的艺术在你的祖国,你来这里学什么呢?”此话令父亲目瞪口呆,也令他终生难忘,这可能也是他以后回国从事中国古代雕塑艺术研究的契始。他是在国外知道并认识自己祖国文化艺术之伟大、之辉煌的。

在我很小时,并不懂得父母分别从法国、日本归国的原因,只是出于好奇在一次父亲谈及留法期间生活趣事后,我不禁问父亲:“你在那里生活得那么好,为什么还要回来?”父亲沉思了一下说:“你在外国就像你在别人家里做客一样,当你家失了火,这时你还能安心做客?当然要立即回来救火了。”这是一个很朴素浅显的比喻,但它的哲理令人信服。父母亲就是基于这种最本能的对祖国母亲的感情,在故国战火燃烧的时刻,毅然放弃了优裕安宁的海外生活,共赴国难,做出了一个匹夫应尽的责任。

而这个责任之如此重大,须付出如此艰辛之劳作,且由此引发出的种种厄运,这是他们根本想不到的。

在《百年西部人物——王子云》中有这么一段:“中国文化在21世纪,越来越受到全世界关注,中国社会,特别是文化界,日益为中国文化而自豪,而王子云、何正璜在他们生命最饱满的年华,贡献于中国文化传统的发掘。‘文化和‘建国的关系,在他们的思想里是这样清晰。他们的所作所为,确实堪为今天知识分子的前驱和先觉。”

作为手无寸铁的一介书生,在烽火岁月中怎么报效祖国?拿什么实际行动来实现爱国救国之志,他们选择了艺术。不是直接的宣传艺术,而是发掘出中国千年古文明的精髓,用这些民族的灵魂和力量铸成的艺术品去感召、去呼唤人们心中蕴含的爱国情怀,民族的自豪与自尊,从而焕发出巨大的力量去抗御强虏,击退入侵者。母亲在其日记中曾发下当时他们对中国古代文化事业奉献终身的誓言:“本团在现代中国所负这使命,如古代文化艺术之正式统计、调查、描绘、模型、分类、保存等,允为中国艺术界之开荒工作。因各民族之文明程度,每以其文化为其标准,中国古代之艺术,既是代表民族之优秀文明。而今世战乱频仍,每为外人所窃购,为枪火所毁坏。数千年古物古艺术流传于民间,为民族精神之骨液者今将逐渐不存,痛心可怕,孰此为甚。故我们不量才力,不畏风霜,不避艰辛,而故此苦劳工作,乃国民之本分,更为艺人之光荣也。”在同前一文中还有一段:“他(王子云)没有张大千那样的名气,也没有林风眠、潘天寿那样的成就,坎坷的境遇和耿直的性格使他失去了太多成名立万的良机。然而,作为第一位在困难时期对西北文物进行大规模学术考察的中国美术家,作为最早正式具文民国政府提出建立敦煌艺术研究院的请求并梦想成真的专家,中国现代美术史又怎么少的了他的位置?”是的,一种民族责任感使他放下了手中可以令他成为一代大师画家的画笔,放弃了一条通向艺术成功辉煌之路,开始了艰苦卓绝的考古研究历程,走上了一条多艰苦的清贫之途。

我常望着方帕上的一方方印章,想象出它们之间在地理位置上相距有多么遥远。在六十多年前,要从一个地方到达另一个地方,需要用什么交通工具?耗费多少时间?仅从《关中唐陵考察记》中记载;他们从西安晨七时乘车至富平,竟辗转在午后三时许才到达。而在当今这么一段距离行进在高速公路上只需不到两个小时便可轻松到达。我可以想象出当年父亲及同人们背负沉重的行囊,乘车、骑马、跋山、涉水、穿戈壁、爬洞窟、沐浴风雨,经受饥饿干渴,抗拒酷暑严寒,进行着充满艰苦而浪漫的文化艺术考察工作。在作家贾平凹的《老西安》一书中有这样的一段介绍文字:“于右任之后,另一个对陕西古代艺术的保护和发展作出了重要贡献的人物当属王子云。王子云在民间知之者不多,但在美术界、考古界却被推崇为大师的,在三四十年代,他的足迹遍及陕西(实则是西北各地)所有的古墓、古寺、山窟和洞穴,考察、收集、整理古代遗产。翻阅他的考察日记,便知道在那么个战乱年代,他率领了一帮人(西北艺术文物考察团)在荒山之上,野庙之中,常常一天吃不到东西,喝不上水,与兵匪周旋,和豺狼搏斗。我见过他当年的一张照片,衣衫破烂,发如蓬草,正立于乱木搭成的架子上托拓一块石碑。霍去病墓前的石雕可以说是他首先发现了其巨大的艺术价值,并能将这些圆雕拓片,这种技术至今已无人能及了。”这是一段简洁而中肯的评价。在父母的手卷《关中唐陵考察记》中除了在每个陵上的踏察工作记录之外,往往不经意地写了几行当时的天气、团员们的食宿等情况,如赴文宗章陵:“乃赴至章陵前,见雨中拓印无法进行……由章陵至定陵须先转往大樊乡,约十里,一路风雨交加,又多东南迎头风,行走至为吃力,且因气候骤冷,致同人多冻僵而失去知觉。”“9月18日调查唐穆宗光陵(午饭)每人仅吃荞麦面一碗,勉强充饥……晚间大风起,气温骤变,同人此来均着夹衣,颇感难以御寒。”在第二天(即9月19日)有“自昨晚来泰陵小学校后,整夜大风怒号,今晨(19日)仍未稍止,气候骤寒,水已结冰,山野中飞沙扑面,无法出外工作。且吃饭亦大成问题,因乡间无处购买,结果由保公所为向乡农派饭,昨夜今晨均如此,尤以今晨更感困难,由乡农两家冒风送来面馍若干,硬冷如铁,不易下咽,然余等总觉于心不安,如此殊为难之至。”“9月24日,即托保公处所为购小米二斤自行烧煮,每人吃小米饭二碗即匆匆冒风寒就道。风烈刺骨,吹人欲扑,同人且行且止,坚决与困难之环境相挣扎。”工作之艰辛跋涉之劳顿,忍解饿是寻常之事。

比起他们各自在国外优雅浪漫的游学生涯真是不可同日而语,但在这些字里行间却找不出丝毫埋怨,不满的词句和语调,而是充满着无比的工作热情和对艺术发现的激动之情,并有巨大的幸福之感。9月28日“由此遥望白鹿塬之高祖献陵成平行尖锥形之坟墓与秋郊麦野互相映照,夕阳反照成绯红色,备极美观,乃乘兴作献陵远景图一幅。”这些都令我对父母亲油然起敬。

这种高涨的工作热情中产生了许多可以传世的杰作。大师的详实的考察记录,如现存于西北大学的十册历史遗珍——《教育部艺术考察团西北摄影选》中《敦煌莫高窟现存佛窟概况之调查》、《关中唐陵考察记》,还有遗失的如“敦煌考察记”等大量作品。母亲那书满激情的二十余篇考古散文及大师现已毁失的雕塑石膏翻制形体,还有数千幅从各种石碑、造像碑、边饰、器物上拓印下来的历代拓片。在《唐陵考察记》中常有这样的记载:“正拓印中,大风起,雨遂落,只得匆匆收拾,待天晴后在拓。”“8月22日,为在简陵正式开始工作第一日……余等再登石马岭从事石马之拓印,因石马体积巨大,且岭上不时有风,以致工作殊感困难。幸赖同行多人共同协作,结果拓得石马左右两面之拓片各一幅。虽所得成绩不多,然已费去整日时间。”这数千张的拓片就是在这样荒郊野岭之中,艰苦所得,可想当时他们付出了什么样的劳动代价。以这等的辛劳,父亲在书斋中能创作出多少绝世之作?这是最令我心中不平和无法释怀之事了。

记得在改革开放初期,中国国门初开,在西安碑林博物馆举办了一个旅法画家潘玉良画展。我望着展室中的各种画作、前言后语的赞美之词,而不由得想到父亲当年同样在法国优游而浪漫的画家生涯,他是1935年在巴黎版的《世界艺术家大辞典》中华籍画家的唯一入选者;而当时的父亲苍颜白发,弯腰驼背坐在斗室里用塑料绳缠裹的破藤椅中伏案写书;为了出版自己集一生心血凝聚成的考古记录——《从长安到雅典》一书,还得卖掉朋友、学生所赠的画作的窘境。

在李廷华先生的《王子云评传》中有一段论述:“王子云一生最显赫之事,应该算艺术考察团期间,工作虽艰苦,毕竟得以完成了一个职业画家的经历而论,考察团的事业使王以后渐渐离开了创作而进入学术。”“王子云渐渐寂寞,这转折点就是西北艺术文物考察。”“《敦煌莫高窟现存佛窟概况之调查》是艺术和学术的产物,也是王子云从单纯美术家往美术史家转变的开始。”的确如此,如当年在敦煌同是临摹壁画,张大千是以一个画家的眼光去对待。故他运用了恢复壁画原貌的手法,在画面上以鲜艳明丽的色彩满足了观者感官的需求,这为他以后的仕女人物画、金碧山水画奠定了基础。张大千从敦煌壁画中吸取了艺术养分,成为一代宗师,也可以说敦煌成就了张大千。而父亲则是以一个史学家眼光来看待壁画,如实地画出了壁画现存面貌,放弃了个人主观的创作激情,完全理性地客观对待,所以从许多当时摹本作品中能得知当年壁画状况,且有前面所说的敦煌全图长卷等介于绘画与测绘图之间的作品,并有客观的文字记录。考察团的成果之一,是由母亲何正璜根据考察资料整理的《敦煌莫高窟现在佛窟概况之调查》发表于1942年重庆《说文月刊》上。敦煌研究院前院长段文杰在1984年曾说这是第一篇对敦煌进行文物、艺术研究的学术论文。《敦煌沧桑》一书中说此文“是我国最早的一份莫高窟内容总录。”

在1997年西安美院举办的王子云百年诞辰纪念活动中,一位敦煌专家说了一句语重心长的话:“当年若是王先生主持敦煌工作,敦煌的研究可能将提前二十年。”我想正是一种对中国古代艺术的热爱之情,对民族文化的责任之心,盖过了一个艺术家欲求名利而谋求个人发展之心,所以在李文中还有一段:“王子云从一个著名画家渐次发展到对民间美术情有独钟,王子云走过了一条不能用世俗名利观念衡量的道路。”“王子云和西北艺术文物考察团的用心用力正是国民精神建设中的所需所要。”“中国当代大画家很多,王子云本来也可以成为一个大画家。中国当代画家成为学者却并不多,几乎没有什么画家愿意成名之后再去搞清苦寂寞的学术,而王子云则走了这样的道路。”张大千由敦煌而成为画作大师,王子云由敦煌而成为一代学者。

而为这一蜕变,父亲、母亲乃至全家付出了高昂的代价。

首先由于他们考察团及父母个人收集的文物而导致了一场所谓的“盗窃文物案”,那时我尚小,还未切身感受这场灾难的可怕,只是从以后两封母亲给二姨当年的去信中得知一些情况。其一(1951年4月15日)的信是这样写的:“若我们自己去清点一定能查出,即查不出,赔偿也不过四五袋面粉之数的,即在一切行动中给我们打击与压制,因官方如此做,校方(四川大学)又不明所以,投石下井来排挤、轻蔑欺辱造谣,只说两点你就知道了。国庆日庆寿找一扎纸匠,扎一巨大农民像,要子云为他改正脸的轮廓,子云听了,恐不能成功,因扎工无扎大像的经验,但他们相信他(扎工),结果做坏了,子云还在家磋叹说他们不接受忠告。不料川籍(当时家住成都)人士谣言大兴,说王某做一雕像花了八十万而简直要不得,被会中生气打碎了。这种话传来,我气得吐了一口血,但他们是一大群,我们是孤立的,向谁去辩,忍气吞声的咽下这苦难。其二,人民美术出版社向子云征求一篇古典美术的文章,子云写好刊出了,这里正在民主评薪,见那篇刊出又妒又恨,便提议说,王某是考古的,人民美术社上都只能刊考古文章,但这考古的才,我校(四川大学)不要。因在已评定的分数上下降二级。我们都咬着牙熬受了。这是大的,小的不能尽举。我这你就可以想见这儿的环境,不是人可居留的。我们当然想去北京方面,也有友人想子云去,但这冤始终不解,不解就不准去,不准离蓉只得在此活受罪。我早就想自杀,子云提议全家服毒但终因死后更担罪名,更无昭雪之一日,也不忍心叫孩子们(三个子女)横死,所以未做到,但这种刺激逼我至疯,我仍不断作这样想法,若哪天真死了请你原谅我的脆弱,并明白我生不如死的苦衷——璧(二妹)!我们在旧社会中受够了冷落,为保存祖国文化遗产受尽了辛苦与危险,而在今天,却变成幽囚冤魂……是人,就受不了的。我也许会含辱而死,但这种耻辱不是我们的!……璧!原谅我的语无伦次,原谅我打扰你们,除了你,我在这世上已无一块可攀之岩岸,以救我沉沦,我向你伸出救援的手,请你在精神上给我一点活得下去的安慰和依据!”每每读到这泣血饮恨的文字,我都不禁潸然泪下。可父母是坚强的,因为他们是清白的,问心无愧的,母亲同年5月13日给二姨的信中就这样说:“我现在希望是这样:1、弄清白,不要再这样执拗的冤枉人,不要使我们含冤而死。2、我们有特长,有专著有能力,有经验,有工作热情,有服务决心,希望不要如此蔑视、歧视,用乱棍打,用冷水泼,用莫须有的罪名阻止我们对国家的贡献,打击我们的爱国之心,使满腔赤诚于古代文物的人受害受辱,仅仅如此而已。如政府能实事求是,办理了解情况并解决问题,我们是一点忧愁都不会存在的了,我们将全心全意为新中国贡献出我们的收集,以及我们在有生之年的全部精力,为文化遗产做一忠臣,为下一代的新文化来做启导,但这都是梦,梦,幻想幻想而已!”“但愿有朝一日悲痛变成容悦,耻辱变成清白,满腔的愤恼变成加紧工作的力量!”每当看到这段文字我不仅有锥心的痛楚,更产生了对父母崇敬之情。即便是在这样的蒙冤受辱之时,他们不计较个人恩怨还充满信心和希望地要为国家奉献一切,这种高尚的人格和情操确实是我们的楷模。文物案最后的结局是我家将在考察团期间以及以后私人购买的全部文物(皆是精品,因是艺术家收藏)无偿地捐赠给了陕西博物馆(现西安碑林博物馆),此案方算不了了之。但为此父亲由于冤气难伸,精神受刺激过大,竟是双手颤抖不已,吃药打针皆不管用,他从此不仅从心中而且真正从现实中放下了画笔,彻底开始了纯学术的研究工作。

母亲何正璜是一位才华横溢、热情开朗的女知识分子,她出身豪门,早年就读日本,学习美术,有很深厚的中国文学功底,充满着理想和浪漫情怀,她以富有传奇色彩的方式加入考察团与父亲相识、结缘,成为志同道合的终身伴侣。在李廷华《王子云评传》中:“王子云和何正璜应该说是情投意合。何正璜的学历、才华证明,她对艺术文物考察团的事业是合适的人选,她以后写作和发表的大量文字对艺术文物考察团的实践经历和文化影响绘声绘影,是当时十分杰出的学术散文……其文笔之流畅练达,观察之细致开阔,情感之真切深挚,历数十年依然有十分强烈的感染力。”她的这些考察工作中的“副产品”陆续发表在当时的《旅行家》杂志上,被一位陌生读者注意、喜爱、收集,后集结成册以端庄秀丽的蝇头小楷抄录宣纸上结成两册线装书。解放后他们才得以相识相见,读者将作者的作品完璧归赵,很多母亲已失散的佳作得以存留,成为一段文坛佳话。而母亲在考察团中日常的工作是庞杂的,她一身数职地兼任既做文案又做财务管理,李文中又有:“何正璜为王子云帮了很多忙,几乎所有的内外公文,都被她包揽,包括考察人员的工资报表,物质发放的清册,经费请领报告。何正璜曾经抱怨,这些事情她并不愿意做。按情度理,有艺术天分的青年,谁又愿意被烦琐公务缠绕呢?但是,这样的事情又必须有人干,必须有责任有能力的人干。现在可见的关于考察团的文字,基本上全出于何正璜之手。倘不是她的任劳任怨,这样一个在中国文化史上有不可忘忽意义的考察团的活动,真正可能难以考寻。”这些杂务占据了母亲绝大时间,那么一天的考察记录只有牺牲睡眠了。从她留下的日记般的考察记录中我们得以了解考察的详实过程和工作成绩。在一灯如豆的光影中,母亲有时的记录竟达万字之多。这些详实而充满激情的文字化作了现留存于西北大学的十册历史遗珍《教育部艺术考察团西北摄影选》中的文字说明,每辑在开首都有总论,既是每册内容的说明和提示,又可看出考察团当时的学术观点,化成了在1942年重庆《说文月刊》上发表的《敦煌莫高窟现存佛窟概况之调查》。望着这些野外现场的记录,虽文字潦草但帅气十足,且都是用毛笔书写,可想见执笔时的豪情与激情。而在那二十三篇旅游考古散文中就更是充满激情与诗意,将茫茫荒野、风沙戈壁、残垣断壁的场景写得美仑美奂,令人产生无限遐想和感慨。工作中的苦与累在她眼中却是富有诗意的是她心甘情愿的。而令她难以忍受的就是人为的打击和迫害,她不仅忍受过文章前面说的冤案之苦,而在她最心爱的事业上也颇遭偏见。在她从事的文博界一般都是把搞考古的历史的学术地位定的较高,由于母亲在解放后发表的学术论文如对碑石的论文,对壁画的描绘,她都是以一个艺术家的角度和眼光来发掘其内涵,文字都富有激情和诗意。她给中外宾客讲解文物展品时都会穿插很多历史典故,一些传说逸事,令听者时而静心听讲时而发出会心的笑声,她的讲解成了本博物馆的一绝,称她把历史讲“活”了,这其实是一个综合素质及文化品位的体现,可在一些有偏见的人眼中却大不以为然,反而认为将“科学的历史渗入了太多的水份”“太花哨了”等等,归结起来原因只能是“华而不实,由于没有在考古第一线上进行田野考察工作。”当时我们虽然知道有考察团这件事,可不知具体的情况,更不知母亲可谓博物馆内“田野考察第一人”。但我看她几十年来都默默忍受,没有表现出一丝的委屈和辩解。现在,当我面对发黄已快磨透了考察记录手卷,上面密密麻麻排列的文字,画出的实地地形图时,不禁为母亲抱屈,更为母亲坦然宽广的胸襟而折服。当年的风餐露宿式的考察与现在现在出行真有天壤之别。当年母亲无怨无悔地干事,现在又无怨无悔地承受,这些实在让我从心底里生发出对父母亲由衷的敬佩与崇敬。母亲一直站在父亲后面,协助父亲做了许多工作,虽然她经努力也成就了自己文博专业的人生历程,是陕西文博界当时唯一的两届全国政协委员。但她始终有一遗憾:在她给著名美术理论家李松先生的信中说:“友人们劝我整理一些散文付梓,可惜友人非大款,我又买不起书号,只得一笑置之。北京离海近,尚可下海,而我们深居大陆之内陆,惟见沙漠黄土而已,不知这文化界之倒挂要到何时,我今年已八十,不及见矣。”信的最后还说:“若天假余年,在情绪平复后,还想整理一下旧作,汇集成册,以作敝帚纪念。”李松先生说:“她把一生最好的精力奉献给了博物馆事业,奉献给了王子云先生,帮他把生平未了的愿望实现了一部分,却顾不上为自己留下一点比较完整的‘纪念”。所幸她所供职的陕西历史博物馆已将母亲的著述定为博物馆的科研正在进行她的论文集的编撰出版工作,母亲的愿望可以实现了。

母亲信上所说的:“深居大陆之内陆”虽是论“下海”,有幽默之语,但她与父亲却都来自水边,来自南方,因大西北的丰厚历史文化积淀,因西北艺术文物考察团之事业,而来西北,而爱西北,而定居西北。父亲由一名画家、雕塑家成为一名中国古代艺术的研究家;母亲由一名可以发展成文学大家也最终成为一名中国古代文化的研究家。他们都留过洋,学习并迷恋过现代艺术,但最后却成为中国传统文化的守护者、传承者、开发者、建树者。

母亲曾在给李松的信中对父亲有一段评价:“王子云走了,他是托钵艺海的苦行僧,七十年的美术生涯,几多风雨,几多坎坷,几多辛酸啊,他终于带着满钵的泪和汗,离开了不自量力的拼搏了终身的人间。他望着刚出版的《中国雕塑艺术史》,半途掷笔的《欧洲雕塑艺术史》能说什么呢,若在文革前能有点写作条件,能在文革中手稿不被烧毁掉,能在文革后有个助手帮着找资料、抄抄写写,帮他抢回失去的时间,本来是可以写完最后《欧洲雕塑史》的,但是一个中国真正肯投入全部精力做学问的知识分子,奉献也是奢望!”

这段虽说的是父亲,实则是两个人共同的写照。西北艺术文物的考察完成了他们人生事业的定位,对艺术和文物的共同追求把两个具有不同特质的青年结合了起来。在考察团期间艰苦恶劣的环境条件下进行奉献;考察团后在厄运连连打击重重下依然奉献。他们一生奉献的成果不仅有有形的珍贵的资料和著述,有抢救出的无数文物珍品,更有无形的精神力量和人格的感召。为了这份奉献,他们付出了自己的辛劳,自己坎坷多舛的一生,但他们无怨无悔,他们是中国有良知有高尚人格操守的知识分子的代表。我曾为生在这样的家庭而哀叹,今天我更为生在这样的家庭而自豪。