“心”的修炼——艺术家邢罡访谈录

陈星

主持语:

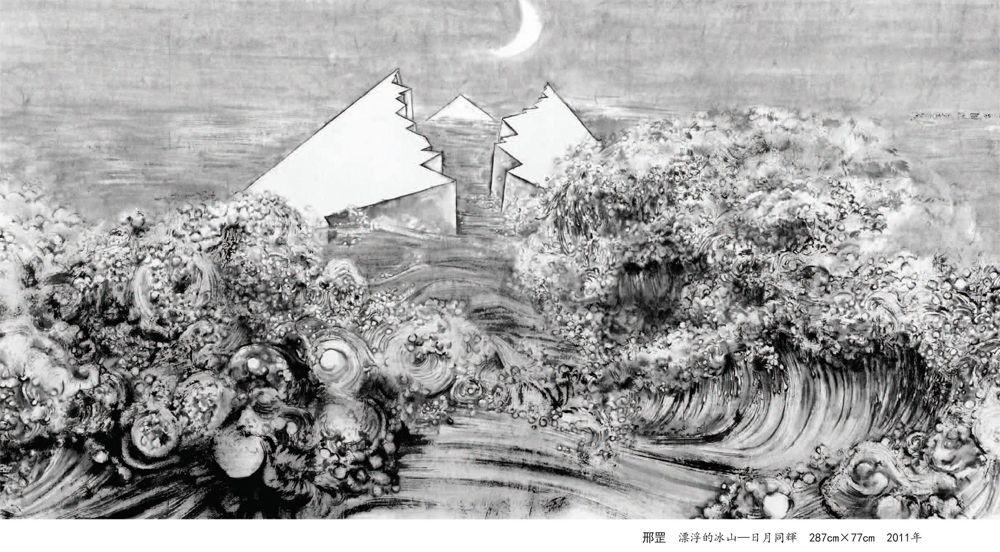

第一次见到邢罡的作品是在拍卖展厅中,熟悉的冰山构象在感性与理性之间营造出新的通道,画家渴望带领观者进入这个“场”,从中找寻到自身的认知和感受。历经过滤的画作最终呈现出了黑白的幻境,作品传达的不仅仅是绘画语言和技巧的视觉效果,更是缔造一个没有时间维度、停滞、凝固的空间。观看邢罡的作品是一场游离于常规欣赏之外的“悟道”之旅,他借用冷静、缜密的绘画语言,使观者在他作品面前获得了最大限度的观看自由。

SHMJ:您是如何成为一个艺术家的?

邢罡:其实一个艺术家绝不仅仅只是完成作品,同样重要的是精神层面的探索与修为。一个艺术家最为赤裸裸的任务与定义就是:要用你自己的独特的方式去表达自己的心境。我三岁时已经把家里的水泥地板和所有的白墙变成了“岩画”,因此我的妈妈被邢家的长辈批评教育,经常是“儿子之过,母亲被责”。我四岁时就拿毛笔于纸上,不让写、不让画,只是勾了无数条横线竖线,后来才知道悬肘勾勒经纬线对于我成年期艺术创作的重要性。然而这一切看似是技术层面的能力,实际上是从心底里引领了我对于当下水墨艺术走向与前行的思考,乃至后来的创作,尤其对于《冰山》系列的创作起了至关重要的作用。科班出身,经过了不少的历练,虽然辛苦,但一点都不觉得苦,特快乐!初中时一群同学吃过晚饭,结伴骑车去天津火车站画速写,见到候车室里的人千姿百态那叫一个兴奋,一画就是一宿,一宿画一本,那干劲,现在想起来都激动。上大学后就已经不满足于循规蹈矩的画画了,九十年代末接触到了海外一些探索性的艺术思潮,从马赛尔杜尚,到波伊斯,到贾科梅蒂与萨特,到吕佩尔茨,到依门道夫,还有后来蔡锦老师从美国带回来的当时刚刚发生的众多艺术事件的录像,葛鹏仁老师从西方带来的现代与后现代艺术。大量的丰富了头脑和打开了向边缘探索的思路,而后确定了自己的人生方向。

SHMJ:我知道每一个艺术家去成就自己梦想的过程都是很不易的,能谈谈您的一些故事和历练吗?

邢罡:“顿悟”是我一直在讲的一个和我有关的词,艺术创作和人的修为绝不是靠坚持就能行的,顿悟是一个新阶段的开始,同时也是上一个阶段的终结。每个艺术家的成长和心灵完善的过程都是需要多次的“顿悟”,在不断的肯定自己而后又超越自己。我最大的历练就是《冰山系列》创作思维的“顿悟”,一种似乎关于人性思考的价值转换。当然,这不是简单的言语能表达清楚的,这是一段历时四年的修行——是苦修行,修心之为。中国水墨的创作有太多的包袱和无奈,百花争鸣,各自为大,欲望的充斥和世间的种种诱惑,让水墨探索前行的脚步有些艰难。大舍而后大得,这种“舍”,不是为“得”而“舍”,是为轻装前行而舍,敢于舍去这些欲望与诱惑,敢于舍去各种炫技般的轻浮与荣耀,才能得到中国水墨文明本该就有的探索精神、与时俱进的勇气和对于人性思索的责任与使命。

SHMJ:据我所知,您经常在国外参加和策划一些艺术活动,可以简要介绍一下这方面的情况吗?

邢罡:近些年,是接受韩国现代美术协会许宗河理事长、济州岛美术协会白光益理事长的邀请负责一些国际艺术展览的中方策展工作,选择和推荐一些非常优秀的中国艺术家参与这样的国际艺术交流,我觉得也是非常有意义的事儿。当然这也是对我综合能力的锻炼和考验。去年又接受亚洲国际环境艺术组织LeeYounson委员长的邀请,担任国际学术委员及中方运营委员。无论是从国际间的艺术交流角度,还是为维护人类生存环境角度,我都应该不遗余力地把这些艺术工作做好,责无旁贷。

SHMJ:我知道您一直是一位孜孜不倦的艺术家,每年都参与大量的展览活动,您是怎样协调创作时间和大量活动时间上的冲突呢?

邢罡:任何艺术创作都是需要一个封闭的时间段来仔细推敲和思索的,还好工笔画后期多次的渲染必须分开来做,创作间歇参加一些展览的开幕式和聚会。我每天7点左右都会醒,想睡懒觉都睡不著,确实早晨大脑比较静,一年之计在于春,一日之计在于晨。近几年的创作生活确实比较充实,2009年1月7日?2010年12月31日,两年的时间主要创作完成了25米的工笔长卷《冰山》。2011年是冰山系列作品的高产期,一年的时间,差不多累计超300天是耕耘在水墨工作室的,短暂的睡觉只是为了醒来更有精力的创作,那一年里我独自在中储粮的大院里,从1000平米的粮仓到楼上的休息室,再到国企大院的食堂之间来回穿梭,没有花前月下,也推掉朋友往来的应酬,一心一意陷入创作的状态不愿出来,独享创作带来的愉悦。相比较社会间的纷纷扰扰,那绝对是一种静,一种孤独的幸福。2012年应邀请参加了14个国内外重要的展览,这也是冰山系列逐步被大家所关注和被学术界接受的信号。我应该不时的与外界接触一下,免得太out了,成了“古”人。

SHMJ:您怎么看待国内的美术教育的发展现状,我知道您参与过很多重要的艺术交流项目,国外的艺术教育的发展有哪些是您觉得我们可借鉴的?

邢罡:可以肯定地说,中国美术教育造就了艺术家扎实的绘画功底,只是需要更多的走出体制的思维,走出自我,必须与时俱进才会有新的希望。国人对于艺术教育太多强迫,来自家庭和社会的太多压力,考学竞争、学分竞争、奖学金竞争,太多功利,学位的、官运的、物欲的和真正从心底里愿意从事艺术追求的人以不正当的方式争抢机会。西方人对于艺术教育没有强迫,没有压力,没有功利,只有爱好和喜欢,所以他们是简单的。

SHMJ:从早年追求艺术的梦想到现在在大学任教,您觉得教师这个角色对您来说意味着什么?

邢罡:我想真正适合我的路,还是艺术创作。心灵在“边缘界域”的游走让我更自由自在。受聘于大学讲堂,让我的心灵有一种回归感,看到学生们如此的努力,我心里其实是悲哀的。现在的艺术类学生,已然失去了我们当年那个年代的棱角和敢于突破自己的勇气。他们在大学校园里像其他非艺术专业的学生一样,每堂课用公用教室,根本没有自己一个犄角旮旯的空间,却又听不到时代的声音感受不到当下发展和跳动的脉搏。临习着书本上的形和物,思维和观念意识还禁锢在学分里,我相当自责。虽然我的课每学年只有5周,然而全部的课程时间里我都在讲授给他们当下艺术界刚刚发生和正在发生的事儿。我不会给学生指引方向,但会尽可能多的让他们看到和听到当下的艺术圈子里真实发生的事情。

SHMJ:您很全面,除了自己的艺术创作,还有您更愿意如何定义您自己?艺术家、策展人,还是老师?

邢罡:艺术家是自己的职业,策展人是国际艺术交流的责任,老师是对未来艺术发展的义务。其实这并不是角色的多方转换,创作者的思想和心境、艺术策展人的胸怀和眼力,教师的深度和眼界,这与作为一个活在当下多元社会中与时俱进的、懂得思考的艺术工作者并不冲突。《冰山》系列本身是我的现阶段最为重要的艺术创作。为韩国现代美术协会和亚洲环境艺术节做一些艺术策展工作也是为了推动艺术交流和更好的呈现中华文化。我有义务推荐一些优秀的中国艺术家到国外去,让外国人更了解当下中国的艺术。其实策展工作同样被我当成艺术创作的作品来看待,邀约具有代表性的艺术家以及挑选切实反映展览主题的作品。

SHMJ:我知道您发表过大量的艺术作品,您的学术专著和文章也一直没有放下过,您还策划参与了一些艺术展览和慈善活动,这种综合素养令您最受惠的是什么?

邢罡:对于我而言,创作就是生命,无论何时何地何为,头脑中的艺术思索始终就没有停滞过。艺术家不仅是一个技术的执行者,必须同时是一个具有哲学意义的思考者——活著就要创新。2011年底我草拟了一个艺术展览方案,“与时俱进的传承”中国水墨艺术海外巡回展,后由韩冬博士丰富了具体的执行方案,提交给孔子学院及中国国家汉办,2012年经审议通过,并拨款执行了。10月首先在韩国的孔子学院展出,受到了众多的好评。这是一个向全球宣扬和展示中国当下水墨艺术创作现状的国际交流活动,是为了让更多的外人了解中国文化的发展步伐,至少我认为是有意义的。一些慈善的捐赠和义拍,可能会给自己带来破坏艺术市场规则的影响,代理人和合作机构是极力反对的,但艺术家作为惊醒社会不当言行的先行者,在面对自然被破坏、动物被杀戮、生态被摧毁的恶劣状态时,我们只能尽我们每个人的一点力量,将其汇成一股凝聚力量的呐喊。

SHMJ:在您的作品里似乎有一种连贯的态度和一套专属的词汇。您在创作之前是否对它们已经有了准确的剖析?比如您的作品中“冰山”题材和一些标志性符号的出现频率就比较高。

邢罡:每当思维的迸发与心灵的碰撞,我都能在大脑中预见一种可能,把这种预见的过程表达在艺术的载体上,那就应该是最为原处的“艺术生命”。形式是观念存在的依托,是观念呈现的载体;观念是形式存在的灵魂,是形式流动的血液。“冰山”却是我肃清水墨发展历程里众多“渲染”、“皴法”、“肌理”、“效果”等附加体后,把水墨减至极简之态的呈现。我画画与大家不同之处在于,双手同为,我自小左撇子,在母亲鸡毛掸子的严格调教下,将右手开发了握笔、执筷两种能力,且能左右开弓,故能两手同时画画。我所画的线条特殊之处,在我双手之能力,一般情况下,我画线左手执清水笔,右手执墨笔,墨色立,而水破墨一侧,此线阴阳、刚柔并生。冰山系列作品中的山、裂、谷、壑、云、水、浪、珠,都是这样的线所构成,也就成了我惯用的“线”。“冰山”这个符号是个修炼的寄托,它承载著我的修心历程。“冰山”仅仅是两条被减至极为简约的“直线”,又由不断变化的线系于山体本身,构建后无穷变化的无限开裂。大千世界每时每刻都在经历着“变”,然而变本身是有规则和尺度的。没有任何一成不变的事物,一切皆在万变中发展或消亡。其实中国水墨文明本身也是如此,经历了无数次的变革与发展,势必要逐步地、不断地向边缘探索,如若都在享乐般地居于现状和反复地消费,重复着祖宗的成果与德行,那么这个辉煌的文明又怎能前行?我个人觉得很值得当下人深思。

SHMJ:我很感兴趣的是在您的作品里,我能看到一种微妙的并置关系,在水墨画中体味当下的思考,您在试图交融传统与当代。当很多人迷茫于“传统向当代延伸”的可行性时,您在追求一种“中国文化根性的表达”,为什么会有这样的艺术选择?这种追求在您下一步的艺术实践中会怎么发展?

邢罡:其实冰山系列作品阐释的是一个哲学范畴的问题,这个系列的作品无非是在描述山水云的种种关系和所呈现的具有精神导向的视觉图腾作为载体的水墨文本。冰是水元素的固态形,海浪为水元素液态形,云为水元素气态形。其本质皆为H2O,但性状各有不同,千变万化。传统艺术绝对是活于当下的艺术家们最直接、最丰厚的养料根源,这也是我们取之不尽用之不竭的。传统与当代的关系是紧密联系却又各自有独特阐释方式的两种艺术表达。当下语境中艺术家学习传统,是为了成长,而不能将传统视为自己的生命。对于曾经辩论过的“是否要传承或丢掉传统”,我个人认为,这是两个步骤。一定要继承这些优秀的文化瑰宝,但继承是为了艺术家自身的成长,成长后一定要有所创新和发展,与时俱进,则至关重要。活在当下的画家,由于思想境界和时代的不同,不可能完全作为传统文化的复制者和承担者。这也是一个相当滑稽的现象,一味学仿李逵者,李鬼也。对于中国水墨的发展与前行,我一直以来都有不太成熟的思考,但也是思考了的。引用我在水墨创作随笔中的一段表达:“水墨的探索早已从传统走出,又从实验的疯狂后沉淀,经历这观念的心历修炼,必定走向更大界域。然而,现实中参差与各自为大的混沌局面,使中国水墨艺术前进的脚步犹如散落的流星般任自飞翔,已然逝去了很多探索的勇气和凝聚的血脉。如此的现实,需要被冷却,冰冷的凝气使之静止,凝固了浮躁的悬尘、世间的纷争以及藏于内心世界那无底的欲望,才能拯救,而后前行。”

SHMJ:在您的作品当中,我能感触到您的画面处理是经得起推敲和考证的,相对理性。这是一种创作的态度,更是您个人的创作方法。您能从个人创作的经验出发,谈谈如何看待这个问题吗?

邢罡:艺术创作皆属幻境虚构而为,是虚构了的一种视觉感应和精神要求层面上的真实。我的创作从不写生,也不会描摹什么照片之类的资料。作品的形式和观念皆来自于我的内心世界,不管是“宏大叙事”还是“闲情逸致”,没有对现实的再现和追求“似”的塑造。我倒觉得创作是对于“心”的修炼。

SHMJ:我知道您刚刚出版了一本画册,构思与编排都非常的考究,看得出你付出很多心血,您能谈谈这个过程吗?为什么在这样一个时间节点想要出版它?

邢罡:其实酝酿和组织资料是从一年前就开始了,但我一直没有时间做总结性的工作。在2013年新年到来之际,这本《冰山ICEBERG》刊印出版了,它总结和记录了冰山系列从2008年底到2012年底的整个思考及创作历程,系统地再现了我内心修炼的过程与心灵深处无数次斗争后的成果。

SHMJ:我看了画册,感觉到您的艺术发展有几个转折点,但其中一脉相承的是对当下大处境的思考和回应,您的创作由早期的叙述性表现向本体传达回归。冰山系列同样能读到强烈的情感,但表现的手法开始变得更有意味,更纯粹。这种转变是怎么发生的?

邢罡:静,而后净,再入境,分为三步。的确,2008年的经济危机对于当代艺术是一剂良药,重新洗牌的自然规律让艺术界明显的优胜劣汰,大量浮华的泡沫破灭了,中国当代艺术界差不多四分之三的所谓“艺术家”耐不住这种低靡的状态,选择了另谋生路。这其实正是艺术发展过程中的一种肃清。叙述性的表达其实是在冷静之后的认清,这种积累与无休止的扩张、延伸崩裂后,必然会由本体核心灵魂深处产生一种震颤,这种震颤的力量来源于内部的巨大压强影响下的核心骤变。外体张弛错落的扭曲加剧了这种力量的释放。这正是一种对于人性存在与超越本我的追问,一种完成自我对话,经历了人际对话,未来将与天际对话前的自我调整。25米长卷《冰山》就是这个历程的纪录和内心精神状态不断碰撞的载体,这个系列是经久的思考,走向纯粹的最彻底的变革。甚至而后的《冰山与海》系列、《冰山无界-激起千层浪》又把这种外力碰撞在一起。《冰山之隙》系列之喷涌的浪、翻卷的图腾、浪卷乾坤等作品是核心内能的释放,与自然的融会贯通,也是一种平衡。

SHMJ:每位艺术家创作总会有自己的一套内在逻辑,这种逻辑和语言造就了艺术家的个性,您怎么看待自己的创作方法论的?

邢罡:追求无为而为。这绝不是假大空的玄论。在冰山系列的艺术创作初始,我思考的一种减法法则。艺术家处于创作和探索的思维状态时,只有从心底里放弃欲望,包括来自生活的、物质的、名望的、地位的种种欲望,而后才能真正进入一种纯粹的向边缘探索的状态,才能理性地作出面对前进方向的抉择,也才能辨明这一时期的作品存在的价值与意义。

SHMJ:您的作品虽然是水墨画范畴,但在各个方面都与传统拉开距离,有很多新元素、新手法、新观念的介入,您会为无法被归类而苦恼吗?

邢罡:艺术无分类,只要它有意义,就可成立,便可存在。

SHMJ:艺术家不是解决者,而是发问者,他们是时代的思想启蒙,总是与社会发生各种精神领域的撞击。您想借用艺术表达的是什么呢?

邢罡:其实艺术家是应该具有这种使命与责任的。衡量艺术作品的价值,要看创作时和当下语境的关系,是否和当下文化、当下现实发生碰撞,是否对当下文化发展与推进产生一定的思考和追问。这样的作品,才俱有一定的价值和意义可言。整个人类的艺术发展史中,最具价值的作品往往都是每个新的艺术形态形成时期,具有标识性意义的作品,是具有开创性和探索意义的尝试和对于社会的追问。必须是与时俱进的。引用郝博士的一段评论:“但是体制结构的板结造成的天花板效应,已经形成一种犬儒惯性,严重地阻碍了青年艺术家的独立城长。然而,历史的检验总是要与终极真理相比较,而完全忽略那些一时欢快的既得利益者。我们的时代需要警醒,包括艺术。我欣喜地看到,在邢罡的新作品《冰山》中,出现了价值取向的转移。经济给力透支了美好的山河和子孙的幸福,艺术对自然危机的现实表达与危机预言,是一种职业立身最起码要承担的社会责任。由自然深入社会,邢罡的作品具有更深入的阐发意义。赞颂、反讽在时代转换中复杂多义,在晦涩的多重阐释中走向虚无,但是《冰山》的创作是一次给力的转向。它在视觉震撼中侵入每个观者心灵之中的惶恐,是我们引而不发的公知之秘。我们在有如末世预言般的不安中,没有理由不去警醒我们的行为是否正当?在早已宣告的没有震撼艺术的时代里,如果《冰山》能给我们这种警醒,就意味著艺术还有希望。”

SHMJ:艺术是个不断创新的过程,您下一步的艺术计划会给我们什么惊喜?

邢罡:其实新灵感的迸发,是无法预知的,但必须是理性存在的。我的作品必须是符合“逻辑系统发生学”所追求的“恰当性”,所以创作期间从不饮酒。有些时候,艺术创作从某种意义上讲是把众多所迸发出的感性因素合理地安置在理性系统中,让其在一件作品中对立、矛盾、跌宕起伏却又和谐共处,达到视觉上的自然平和!当然在当下“真正属于艺术创作”的作品,必须是能反映当下以及预见未来之可能性的。有观念的导向作为思想承载的载体而存在的,却又是有技法依托,耐人寻味的。我同样希望给我自己更多的创作上的惊喜!希望更多地聆听大家的批评指正。

SHMJ:非常感谢您接受我们的采访,谢谢!

邢罡:大家都是艺术工作者,你们也非常辛苦,我也应该向你们说声谢谢!