推开围墙办职教 服务“三农”天地宽

郭利民

农业、农村和农民问题,是关系全面建设小康社会的重大问题。农村中等职业教育怎样改革和发展,对加快解决“三农”问题有着重要意义。2011年10月,三门峡中等专业学校被三门峡市委、市政府确定为试点校,积极开展“校农合作”、“送教下乡”办学模式的探索与实践。学校积极探索面向农村的职业教育,将职业教育涉农专业的招生对象扩展到具有初中毕业或同等学力的50周岁以下的青壮年农民,将课堂延伸到田间地头和广大农民的家门口,把优质的教学资源送到农村,把实用技术送给农民,让更多的农村人成为有文化、懂技术、会经营的新型农民,受到基层党组织和广大农民的充分认可和热烈欢迎。经过一年多的探索实践,在有关领导的大力支持和专家们的悉心指导下,学校的“送教下乡”办学模式逐渐成型。

一、送教下乡模式产生的背景

三门峡市正在建设成为中原经济区重要支撑、区域合作示范城市和豫晋陕黄河金三角区域中心城市。三门峡市委、市政府经过对国际国内形势和市情的客观分析,对当地经济社会发展水平和发展阶段进行科学论证,审时度势,提出了“四大一高”(大交通、大通关、大商贸、大旅游和高新技术产业)战略建设部署。这些战略的实施迫切要求提高农民的素质,迫切要求培养造就更多的新型农民。与传统农民相比,新型农民应该是既懂管理又懂技术,善于运用知识,更能实际操作的“复合型” 人才; 是会解决生产经营实际问题的“能力型”人才;是不仅能胜任家庭生产经营,还要胜任规模化、产业化生产经营,有很强的组织协调和决策指挥能力的“组织型”人才;是能摆脱“愚、穷、弱、私”四大痼疾,能够倡导健康、文明和科学的生活方式,知法守法的“文明型”人才。这些要求不是简单、零散的职业培训可以解决的。落实“以人为本”的科学发展观,必须把面向从业农民、实施系统的职业学历教育摆在更加突出的地位。

与劳动力结构变化相伴随,农民教育要从单一的产中阶段的实用性技术培训转向包容产前、产中、产后阶段所需要的技术、管理、经营等多方面的系统性的学历教育;传统的全日制学历教育要转向工学交替的、多种形式和多种模式的、能够适应广大在职农民需求的现代农业职业教育。当前的农村实际状况表明,对农民进行人力资本投资是增加个人收入的重要因素。

三门峡中等专业学校是1996年经河南省政府批准的一所综合性普通中等专业学校, 2005年1月被国家教育部确定为国家级重点中专。学校目前有教职工300余人,其中具有高级职称的教师54人,“双师型”教师97人,河南省“221工程”骨干教师、学科带头人22人,河南省职业教育教学专家1人,研究生39人。学校拥有丰富的教育教学资源,但近几年我们深深地体会到中等职业学校的尴尬处境:一方面,在农村有大量的希望学习现代农业新技术的农民,他们由于忙于生计无法进城上学;另一方面,中职学校生源逐年减少,大量优质教育资源闲置。如何打破职业教育发展的瓶颈,开辟出一条新路?改革办学模式成为唯一的答案。学校在学习“用领导方式转变加快发展方式转变”的过程中,走出校园搞调研,田间地头问良策。学校领导班子多次深入到农村调研,并安排全校中层干部到河北省邢台市农业学校参观学习,在吸取河北省“送教下乡”工作经验的基础上,根据三门峡当地“三农”特点,结合农民的需求,适时提出了在三门峡中专开展“送教下乡”的新思路。经过全校教师努力,2011年10月,三门峡市委、市政府确定三门峡中专为“送教下乡”试点校,当年招生注册696人,顺利实现了我校发展史上的战略性突破,为学校下一步的发展奠定了坚实基础。广大农民经过一年的了解和观察,对三门峡中专“送教下乡”工作由怀疑到肯定、由观望到积极参与,2012年秋季招生报名出现井喷现象,一举达到2900多人。

二、我们的具体做法

1.建立一个高效的组织机构。我校按照全面协调、可持续发展的原则,把“送教下乡”工作纳入了办学体制改革的总体系,明确了“送教下乡”工作机构的组织职能和岗位权责,建立和完善了“送教下乡”工作系统,在学校和农民学生之间架设了一个专责工作机构(“送教下乡”办公室——农林部——教学点——教学班),并完善了班级组织机构建设,既有班委会又有党小组,与学校原有的工作系统(教务处、学生处、团委)横向沟通,双向调控,互为补充,使“送教下乡”工作形成了一个完备的教学管理系统。

2.构建一套科学的教育教学档案管理体系。我们深知教育教学档案在整个“送教下乡”工作中起着至关重要的作用,是我们教育教学成果的直接体现。通过摸索,我校构建了一套较为完善的教育教学档案管理体系,进一步明确了教学点管理、教学管理、学生管理的任务和资料收集工作。

3.组建一支精干的教师队伍。我校“送教下乡”工作之所以能稳步推进,与有一支精干高效的教师队伍是分不开的。“送教下乡”教师队伍主要由专任教师、校内兼任教师、外聘教师组成。根据“送教下乡”管理和教学工作需要,从全校范围内挑选了10余名专任教师,这些专任教师年龄段和职称比例结构合理,老中青结合,既有经验又有干劲。校内兼任教师主要选聘中级以上职称、教学经验丰富的教师。在外聘教师的遴选上,我们根据工作需要和聘任条件,充分利用社会资源,选聘在社会和相关专业上享有较高声誉的专家、学者、技术人员、能工巧匠、种田秀才、乡土专家等,经农林专业部审核同意后,由学校颁发聘书。专任教师、校内兼任教师、外聘教师三者相互补充,为“送教下乡”的教学质量提供了强有力的保障。

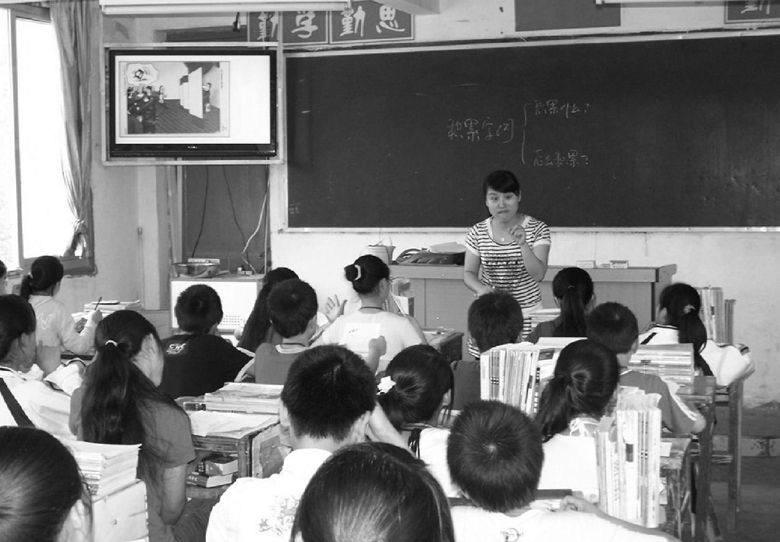

4.严格要求,确保“送教下乡”实事办好、好事办实。为保证“送教下乡”的教学质量,切实做到“实事办好,好事办实”,我校制订了《课堂教学管理办法》、《“送教下乡”学生管理办法》。在教学内容上,适当减少理论课时,增加实践课时,按照相关政策要求,“送教下乡”的教学工作坚持理论课与生产实践课相结合,全年上课不少于1000学时。农村上课大都在春节前后的冬季农闲时,尽管天气很冷,但我们的教师基本能够克服困难,认真上好每一堂课,班主任基本做到每天按时到岗,并对学生严格考勤,要求学生每天按时上课,认真做好学习笔记,学期结束时每位学生上课做的笔记达四五本,为学生课余时间学习奠定了基础。学校还为每个教学点配备了多媒体投影仪等教学设备,以案例教学、实践教学、现场观摩等新颖的教学模式全面实施“送教下乡”教学工作。一是专业设置按地方产业布局调整,课程的设计以农民的实际需求为主,实践课占三分之二的课时。二是教学计划充分考虑农民的自身发展。三是教学进度与种植养殖周期相结合,根据种植、养殖生产过程中不同时期所需要的饲养管理和田间栽培、管理等技术,采用“理论实践相渗透”的教学方式实施教学,让农民直观感受和学习相关生产技能与管理技术。四是评价模式与实际生产相结合,制订“学分制”实施细则,把学员生产成果、经营业绩换算成学分,再辅之以科学、规范、严谨的教学过程管理手段,极大地调动了学员的学习积极性。

三、成功的经验

1.我校在前期做了大量的调研工作,与当地干部做了较好的沟通,由于认识到位,措施得力,我校的“送教下乡”工作取得良好效果,特别是档案资料的整理和理论课教学的组织与实施尤其扎实。

2.教学内容贴近百姓生活,深受欢迎。去年我们开办了园林技术和农村经济综合管理两个专业,开设有普通话、法律、音乐、计算机、农村电工、果树栽培、蔬菜栽培等课程,大多数学生不管开设的专业是什么,只看上课的内容是否实用,我们按他们的需求上课,教学内容灵活,贴近生活,因而深受欢迎。

3.实行学校和教学点双班主任制,双班主任制是我校“送教下乡”工作的一个创新,通过实行双班主任制加强了学校和教学点班级的沟通,两位班主任在学生管理中互相配合,取长补短,保障了各项工作的顺利进行。

4.成立了农林专业建设指导委员会,聘请行业知名专家对“送教下乡”的专业设置、课程设置、教学计划、教学方法等进行定期指导,有效地实现了学校和专家办学理念的统一。

5.聘任校外专家和有实际经验的乡土专家为百姓上课,是我校“送教下乡”的另一个亮点。专家们把理论和实践经验手把手地传授给农民,解决了农民在种植、养殖中遇到的实际问题,激发了学员的学习热情和积极性。

四、需改进和加强的几个重点工作

1.加强教学督查力度。重点在“送教下乡”工作的组织实施、招生和师资队伍建设、教学计划和课程安排、学生管理和制度建设、教学效果和考试考核情况等方面进行督导检查。

2.提高设立教学点的门槛,在学生规模、教学条件、产业基础等方面制订相应标准,形成规模教学,提高办学效益。

3.加大参与“送教下乡”教师的培养培训力度。结合农村教学特点,从教学态度、教学内容和教学方法等方面对教师开展全方位培训,同时借助职业学校教师国家级和省级培训的平台,特别是近年推行的青年教师企业实践计划,加大校外培养培训力度,打造一支教学能力突出、服务意识出众的“送教下乡”教师队伍。

4.逐步实现教材的校本化、实用化。结合农村实际情况和农民学习特点,推动校本教材的开发建设。

(责编 周继平)