遵从良心的反抗

张杰

1946年7月的一天夜晚,居住在美国瓦尔登湖畔的青年作家兼土地勘测员亨利·戴维·梭罗准备进城去鞋店取只修好了的鞋。这时税务官找上门来,催缴人头税,因为他足有六年没有缴人头税了。但他仍然当面拒绝缴税,理由是他反对美国政府的黑奴制度和对墨西哥的战争。于是,警察逮捕了他,并把他关到康科德城的监狱里。第二天早晨,一个未透露身份的朋友代缴了这笔税款,他便从监狱里被释放出来。但他并没有立即回家,而是若无其事地到那家鞋店取了修好的鞋,随后就置身于莽莽苍苍的山间橘林里了。

这则小故事就是美国历史上著名的“梭罗入狱事件”。此事之所以经久流传,就在于他并非一次单纯的公民抗税事件,而是一介草民向不正义的法律及国家机器表达不服从的政治抗争行为。人们相信,在法律和国家之上还有人的良知。对于偏离正义轨道的法律和制度,任何人都有权说“不”,而非俯首帖耳,逆来顺受。

不服从以及非暴力的抵抗看似温柔,却并非软弱无力,历史的经验表明,它足以“揭出病苦,引起疗救的注意”,甚至触动整部国家机器的改良。

不应让恐惧成为行动的原则

“千夫诺诺,不如一士之谔谔。”但在我们这个流行乡愿、把做良民当成祖训的社会里,对既有体制的“服从”即便不被视为美德,也会被当作用于自保的生存法则而反躬践行。而即便抱持常理的“不服从”,也常常会被视为是“忤逆犯上”。

人们之所以习惯服从,很大程度上都出自于内心深层的恐惧。长久以来,面对统治者生杀予夺的权力,无权无势者不得不时时惴惴不安,如临于谷。于是便自觉主动地自我约束、自我规训和自我整饬,防患于未然。

那么忌惮和恐惧又从何而来?哈维尔在他最富盛名《无权者的权力》里举过一个例子:

一个蔬果店老板在其店铺的橱窗里贴了一幅标语“全世界无产者联合起来”,标语是上面批发水果时同时发下来的,水果店老板拿过来往橱窗上一贴就完事了,这是习以为常的事情,问题在于,水果商真的关心无产者大联合这件事情吗?他这样做不过是表示“自己是个安分守己的良民,所以应该过上平安日子”;或者他这样做是因为人人都这么做,不做反倒有异端之嫌。和生活中许多其他事一样,贴标语是一种避免麻烦的效忠表示:做了不见得有好处,但不做兴许就有灾祸突降。

“这并不是因为他想让人来看它、相信它,而是同千千万万同样的标语一样,来构成这个人人皆知的生活全景。”哈维尔分析说,“人们无须相信这一切,但他们不得不装成笃信不疑的样子,至少对一切都默许、忍受、随波逐流,这就够了。就是这样,人们确认了这个制度,完善了这个制度,制造了这个制度,变成了这个制度。”

哈维尔的分析传达出,在专制社会中,恐惧是深入人心的,也是无处不在的,这就使唯唯诺诺成为人们行动的原则。人们长期在这种境遇下生存,会如葛兰西的“文化霸权”理论所设想的那样,自发地认同主流的意识形态,最终自觉地遵循它所强加的规则,忍受并习惯其奴役,并将被迫转变为自愿。

不管是否言过其实,这都值得警醒。而人们应该做的,就是“拒绝千篇一律和陈词滥调,按照自己的方式,在真实中生活”这就是“反政治的政治”的真义,也是“无权者的权力”的来源——“它产生于存在的层次,即人类意识和良知的层次。”

1989年11月,作为“公民论坛”的发起人之一,哈维尔领导了捷克斯洛伐克民众的抗议示威,不流血地实现了政权的和平过渡。

日常生活里的反抗

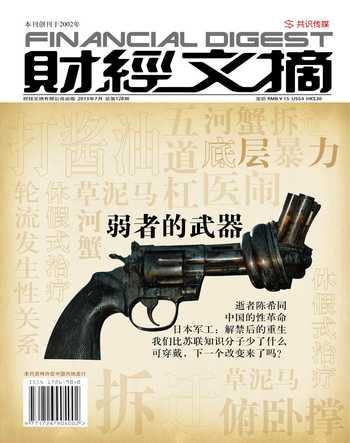

在绝对压迫之下,杜绝内心的恐惧并不容易做到,但处于绝对弱势地位中的人们也不是没有用以抵抗的武器。政治学与人类学教授詹姆斯·斯科特在其著作《弱者的武器——农民反抗的日常形式》里有十分生动的描述。

斯科特通过对马来西亚农民反抗的日常形式——行动拖沓、假装糊涂、虚假顺从、小偷小摸、装傻卖呆、诽谤、纵火、暗中破坏等行为的探究,揭示出农民与榨取他们的劳动、食物、税收、租金和利益者之间的持续不断的斗争的社会学根源。

在这里,穷人与压榨他们的富人的斗争并不是如马克思所言“血和火的文字”书写的,而是“利用心照不宣的理解和非正式的网络,以低姿态的反抗技术进行自卫性的消耗战,用坚定强韧的努力对抗无法抗拒的不平等,以避免公开反抗的集体风险”。

这类反抗,“如果斗争是公开的,那就极少是集体性的,而如果斗争是集体性的,它们就极少可以公开。两者相遇几乎等同于‘意外事件,结果通常是不了了之,并且作乱者会在黑暗或匿名的掩护之下逃离,消失在‘老百姓的保护层中。”

反抗的日常形式不需要名目。但是就像成百上千万的珊瑚虫形成的珊瑚礁一样,大量的农民反抗与不合作行动造就了他们特有的政治和经济的暗礁。可以说,农民正是以这种方式表明了其政治参与感。

正所谓“水滴石穿”,日常生活里的反抗也可以导致一个集团的瓦解和一个体制的灭亡。

1980年前后,在农业集体化还是统一国策的时候,中国农民坚持他们实行多年的“反抗行为”,如“偷”“瞒”“借”,并在制度上进行各种“篡改”,如借地、扩大自留地、划小生产队、部分作物或土地分季包产到户,设立“口粮田”“井田制”等等,尤其是包产到组、包产到户。他们坚持不懈地使用各种“顶牛”的办法,终于一步步把人民公社“顶”了回去,把家庭联产承包责任制给“顶”了出来。

这段从下而上的改革历程表明,无须大的更高层次的反抗形式,如大规模的反抗或革命运动,而仅仅依靠那些相对而言静悄悄的日常行为,也可以修改国家制度。与中国相邻的越南,其农业集体化的瓦解同样如此。

在日常政治里,弱者的武器也许并不光明正大,也不一定能够给人轰轰烈烈的感官体验,但即使我们不去赞美这些弱者的武器,也应该尊重它们。因为在对抗无法抗拒的不平等的努力中,始终存在着一种自我保存的韧性,以及改善现状的精神和实践。

公民不服从

不过,较之于那些“狡诈”的小打小闹,在众多非暴力的抵抗方式中,得之于梭罗的“公民不服从”拥有更广阔的号召力。

在一个缺乏法治传统,人们对权力的滥用只存在逆来顺受和揭竿造反两种极端选择的地方,公民不服从完全不在人们可经验的事物之内,但在当代,它已成为全人类共同的精神遗产。

这是一种公开的质疑和非暴力的对抗,它遵从良心,通过政治性的违抗法律或公共政策,迫使强权得到改变。这一的思想源头可远溯古希腊的“恶法非法”;托尔斯泰的“不以暴力对抗邪恶”和圣雄甘地领导的“非暴力不合作运动”使这一思想国际化;而在美国,则是在马丁·路德·金领导的反对种族歧视的民权运动中公开化。

1960年2月,美国田纳西州首府纳什维尔市的学生开始组织入座运动(sit-in),他们堂而皇之地走进种族隔离的餐馆,黑人学生去只给白人服务的柜台点餐,白人学生去只给黑人服务的柜台点餐。像其他非暴力抵抗活动一样,学生们以非暴力的行动对抗餐馆里的种族主义者的攻击,也顺从地被赶来维持秩序的警察带走。然后,新的一批学生再进去,再等着被带走。就这样,学生把非暴力抵抗变成了一种人海战术,让监狱变得人满为患。

到3月,纳什维尔的警察已接到指示,不能抓人。4月17日,学生们决定成立属于自己的组织SNCC(学生非暴力协调委员会)。到4月19日,他们发动了沉默游行,市长在压力之下,宣布取消种族隔离。

就学生运动而言,他们的与众不同在于愿景和行动的一致性。他们还带来了一个重要的政治理念——个人即政治(personal is political)。他们选择了无视当下种族隔离的政治和社会现实,完全按照自己认同的理想社会去生活,以个人的生活方式和态度冲击现实。

这正是公民不合作的典型策略。既不接受逆来顺受者对罪恶的放任自流,又避免了暴力反抗带来的血腥后果,通过自己的受苦来寻求最大范围的共鸣,通过自己的忍耐激发对手的同情,最终通过对话解决问题,而非消灭和凌辱对方。

“为了自由,我们才服从法律”,古罗马时代的西塞罗珍视“良法之治”。局部抗法是为了改良,以保障人权,而不是回到无政府主义。因此,即使是非暴力的抵抗,也需格外自制,防止在群体中迷失,滑入作奸犯科的深渊。