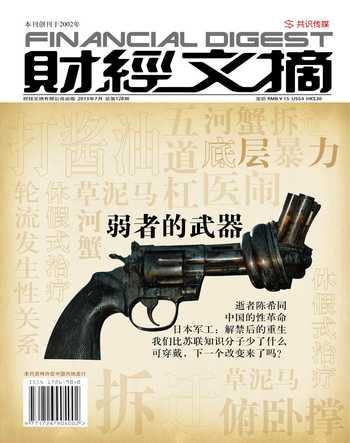

暴力不是唯一的武器

人云

2013年6月7日下午,陈水总拎着早已准备好的桶装汽油,离开蜗居数十年的厦门局口街24号,踏上一辆挤满乘客的公交车。18时20分许,这辆行驶中的公交车浓烟滚滚,火光骤起,最后被烧得只剩车架,大火导致47名乘客丧生。6月8日,厦门警方宣布纵火案告破,纵火者正是陈水总,并已被当场烧死。

尽管从后来媒体的报道和陈水总那个存留时间很短的微博中,我们能感受到陈的种种不幸,甚至可以说他赶上了很多“时代中最坏的事”——上世纪70年代家庭被切断生活来源,举家下乡;80年代历尽艰辛回城,却因文化程度低,始终没能得到一份体面的工作;90年代大龄结婚生女,赖以为生的摊子却被取缔;此后,更是靠借贷和打零工艰难度日,苦熬到2013年,本指望到了60岁能办理退休,“万没想到户口在当年迁移过程中,派出所把年龄填写错误,社保不予办理,找公安改错又到处踢皮球。”

然而,上述所有的不幸并不能成为陈水总纵火的理由,我们只能说在实施暴行之前,陈作为一个社会弱势者的种种遭遇值得同情,但自打他萌生要报复社会、屠杀无辜的念头的那一刻起,他就已然演变为一个丧心病狂的恐怖分子,他的暴行必须受到谴责。当然,谴责过后,我们更需要的是反思,反思究竟是哪些因素催生了陈水总的恶行?

忍让-暴力的维权逻辑

在现今的中国社会,如陈水总般不幸,甚至遭遇比他悲惨的人,还有很多。而我们对于这样一群被边缘化了的弱势者向来都是缺少关注和关心的,因为不受约束的权力和没有节制的资本共同吞噬了这个时代的人情味——每一个人都是那么渴求成功,而判断成功的标准又愈来愈单一化,仿佛在当下的中国只要有了权和钱,就有了一切。而且,随着贫富差距的不断拉大,这群弱势者的“被剥夺感”和心理失衡只会越来越强,“失败”的他们得不到应有的关心和救助,很容易陷入绝望的境地,而绝望就必然会催生怨气,怨气则带来暴戾。

对于一个正常社会来讲,个体遭遇不公和失败并不是一件特别可怕的事情,因为,只要利益表达渠道通畅,社会救助及时,没有什么坎是过不去的。但对当下的中国而言,最稀缺的正是这两样东西,陈水总的悲剧很大程度上就是由此造成的。换句话说,中国社会为公民提供的有效维权途径实在太有限了,明规则来讲,除了诉讼就是上访,而一旦侵权主体是政府的话,靠这两个途径为自己争得权益的可能性实在太小了。另一种争取权益的途径则是利用潜规则,靠关系和金钱等手段来摆平,但这种途径只能为少数人所用,大部分人都没有那些资源。

因此,我们会看到国人在自身权益遭受损害的时候,容易滑向两个极端:利益损失小的时候选择忍让,利益损失大而且看不到解决希望的时候,则选择暴力报复,而且报复的对象本身并不限于侵权主体本身。一味地忍让,特别是当侵权者是政府机构的时候,只会助长他们的嚣张气焰,最终给自身和社会带来更大的损失。而随着转型期各种矛盾的进一步激化,权益冲突的暴力色彩越来越浓厚。从崔英杰到杨佳,从钱明奇到陈水总,这个时代的弱者在维护自己所认定的权益时,不惜暴力相抗、以身殉法。绝望的他们用一种同归于尽的方式,制造出一个个既不利于个人,也不利于社会的悲剧。在这些案件中,悲剧产生的原因以及悲剧造成的结果都可以说是严重不对称。因为一辆寻不回的自行车,杨佳抽刀连杀6警;因为迟迟未能拿到应得的拆迁补偿款项,钱明奇带着炸弹走进了地方法院的大楼,炸死3名保安;因为公安局弄错年纪不能办理退休,陈水总纵火公交,烧死47名无辜。

尽管上述暴力事件起因于权益受损,但目的多已超过维护权益的范畴,因为他们报复的对象远不止特定的侵权者,报复的强度也早已超过自身利益受损的程度。让人不解的是,当这些报复行为被抹上政治油彩的时候,暴力行为并没有受到一致的谴责,相反,社会舆论对之予以了充分的理解和同情。于是,抽刀杀警的杨佳被视作反抗暴政的“大侠”,而陈水总的报复社会、屠杀无辜,也在制度不公和社会不义的话语逻辑下,变得理所当然起来。这个国家从来不缺少暴力传统,数千年的王朝更迭没有一次不是以大规模人口死亡作为代价,忍让-暴力的维权模式至今仍未发生实质性改变,在这样的文化氛围下,产生不了“公民不服从”的传统,更出现不了“非暴力不合作运动”。在这种情况下,暴力维权获得了深厚的生存土壤,而社会也因此而埋下了走向不稳与动荡的种子。

非暴力维权在中国有无可能?

有一种观点认为,非暴力不合作能成功的一个关键因素是,你的对手必须是一个讲规则守底线的人或政府,因为“非暴力不合作运动”本质上以我方的对痛苦与对残暴的忍耐激发起围观者们被尘埃遮掩的天良,甚至是刺激那些一时不明事理的施暴者,让围观者和施暴者在这伟大的忍耐与他人的痛苦中领悟到暴力的不义,唤起人类天性中的良知。对于那些不明事理的人或政府,可以采取行之有效的非暴力态度,而使用这种方式有可能使他们逐渐变得明智起来。可是要对付一个万恶的魔鬼就不能这样了。因为,面对魔鬼,精神力量的感化是不会起到任何效用的。1938年,甘地曾建议犹太人以他为榜样用非暴力抵抗的方式反抗希特勒,犹太领袖马丁·布伯觉得很滑稽,就写信反问:“圣雄,你知不知道,什么是集中营?那里发生着什么事?集中营里有哪些折磨人的刑罚?有哪些缓慢和快速杀人的方法?”这是持维权困难观点的人经常引用的一个例子。

当下中国,那些制造悲剧让弱者走投无路的人或政府机构,的确有不少可憎之处,但远没到魔鬼的程度。正是因为有这样一个前提,非暴力维权才得以成为可能,2011年的乌坎事件即为一个最好的例证。封村断路,万人抗争,居然没有被镇压下去,最后官民妥协,成功改组村“两委”。在这场长达数月的抗争中,来自乌坎的数千名村民完美地演绎了非暴力的真实意涵,从无序抗争到组织化维权,从骚乱打砸到严守规则,加之屈死狱中的薛锦波,让整场运动充满正义的力量,最终迫使强势的政府不得不让步,而且至今为止,我们也没看到,在乌坎有任何秋后算账的事情发生。

与集体非暴力维权愈来愈成为可能形成对比的是,在中国,个体公民在权益受损时,仍旧未能走出忍让—暴力的维权逻辑。如前所述,当公民权益受损时,看似有很多救济途径,但现实中真正有效的没有几个,这个时代,上演了太多求告无门的故事,也催生了太多不幸的上访者。的确,宪法和法律都赋予了很多反抗的权利,可是这些权利中的很大一部分被严格限制,真去用了动辄得罪的可能性从未消除过。现行制度框架下,当陈水总面对公安局踢皮球的董科长,维权几乎是没有可能的;即便行政诉讼,也需要律师支持;即便去了法院,也未必能胜诉。因此,我们会看到,在众多的个案中,中国人要么成为跪下的顺民,忍气吞声一辈子;要么就成为抽刀纵火的施暴者,以报复取代维权。

那么,个体非暴力维权就当真没有可能了吗?答案显然是否定的。首先需要正视问题的,当然应该是政府,把宪法落到实处,把公民的政治权利还给他们。试想,如若杨佳、陈水总们有游行示威的权利,有自由结社的权利,那他们的问题未必不能解决。当然,告别熟人社会的中国人,是时候改变现在这种原子化生存的状态了,这就需要壮大民间社会,发展社会自治,允许各种民间组织出现,因为,只有社会壮大了,政府和公民之间才有矛盾冲突的缓冲带。执政者必须明白,由社会溃败带来的社会戾气越来越重了,再不采取措施,这种戾气终会摧毁自身的统治。

只有正视每一个个体的权利与困难,平息他们心中的怨气,给他们希望,才能真正告别陈水总式的悲剧。

绝望的反抗

从崔英杰到杨佳,从钱明奇到陈水总,这个时代的弱者在维护自己所认定的权益时,不惜暴力相抗、以身殉法。绝望的他们用一种同归于尽的方式,制造出一个个既不利于个人,也不利于社会的悲剧。